王可:“曾祺先生撰文点了襄的名”

来源:澎湃新闻 | 王可 2020年07月15日07:13

两位老饕:王世襄与汪曾祺

说不清这是职业生涯中运气最差,还是最好的一次。

2019年10月,国庆刚过,人们还沉浸在七十年大庆欢天喜地的氛围中。我却警觉如鹰,依经验,重要的日子来临前,各家各户都会清死角、大扫除,直觉告诉我,举国欢娱过后,该出东西了。

好鹰要禁得住熬,终于,等到孙七的电话,他买了批来源不错的货,正在装车,满满一金杯。这种体量,这种来源,必须在他不及翻阅时赶过去。最好的情形是他与货到,我亦到。所以,在这种情况下,时间绝对是金钱,越快越好。

东二环,一如既往的水泄不通。记忆中,无论什么时间,这根最接近祖国心脏的血管都仿佛堆积着无数蛋白质和脂肪,让血液难以流通。我没开车,以保持大脑适当休息。几天的劳累使得头有些发晕,嘴有些发苦。我抿了一口水,焦急地皱着眉,仿佛这些难以挪动的车堵住了我的钱包。

1961年与2011年的朝阳门内菜市场

“师傅,建国门桥盘桥往西,到南小街往北。”我按捺不住焦急的心情,指挥师傅调整路线。好在上天眷顾,车自南小街向北后一路无阻。车穿过金宝街、芳嘉园、朝内菜市场一路向北,祖国蓬勃发展,变化翻天覆地,望着道路两旁飞驰而过、招牌统一,却有些陌生的街景,我一声叹息。短暂的惆怅后,做足最后准备,只待磅礴一击。

“悬,真悬,我看有几张建国初主席签批的任命书,赶紧一通装,动作再慢点,他们就都看见了!”孙七把证书递给我眉飞色舞道,“还有啥?”我不动声色平静如水,“我没看,这不刚卸完货你就来了”。 孙七滑稽地蹲在十个麻袋前一边寻阅战利品,一边做着谈价前的最后铺垫。“多少钱?”我打断这种无意义的对话。速战速决,双方都不看东西,只通过上款判断的情况下,我自认占优势。“你不看看了?一买来我就给你打电话了,跟谁都没说,这么招,你给三十吧。”“三十?缺钱缺疯了吧?”我不屑道,顺便用余光观察他的表情。都是行家,看货估价是基本功。从他坚定的目光中,我认为大家对货的价值认知差不多,都在二十左右,想捡漏是不可能的,只不过他想多卖点,我想少花点。不愧为老江湖,第一回合他略占上风了,我因为他略高的报价第一口心软地报了十五。“二十五吧。”“就十五,多了不挣钱。”“二十行不行?行你拿走。”在继续以五万为单位调价后他发起了最后总攻,“十八吧,数也好听。”我见他差不多到底线了,便乘胜追击。“二十,就二十吧。”他似乎赌定我不会计较这两万。

说来可笑,几十万的生意,双方竟因为两万陷入僵局。是时候做点什么打破这种平衡了,我随手从身边一个麻袋里拿起一个档案袋,又随手抽出了一摞别着曲别针的信。我寻思随便抽出一通信,告诉他名头不行。可信抽出,我俩一怔,民国白石花笺,潇洒毛笔行书,不用看第二页,我就恨不得抽自己一个嘴巴。然覆水难收,他迅速把信抢去,翻到第二页看落款,“王世襄,哈哈,你看看,我就说里边有好东西吧!”局势明朗,我渐失魂。“二十五,不能二十了。”这是行内潜规则,翻出大东西要加钱。“行,就这样吧,给你转账。”气势没了,要么买,要么走。我用尽最后一丝气力,选择了前者。

二十五万,十麻袋,十拿九稳的一笔生意变成了十拿九不稳的赌博,我追悔莫及却又有口难言。还好,有一通畅安老信札聊以自慰。

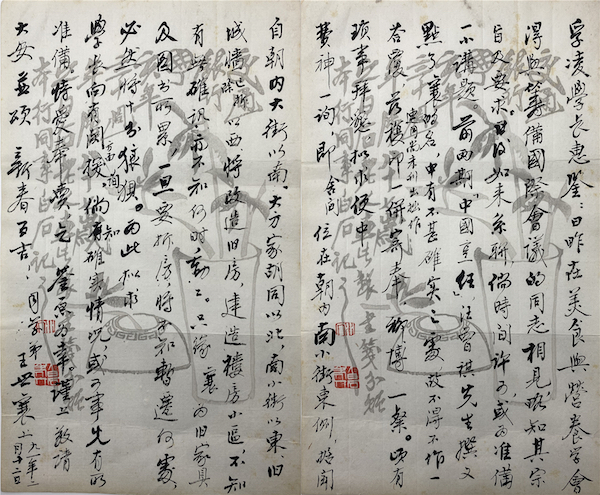

孚凌学长惠鉴:

日昨在美食与营养学会得与筹备国际会议的同志相见,略知其宗旨及要求。日后如来系联,倘时间许可,或为准备一小讲题。前两期《中国烹饪》汪曾祺先生撰文点了襄的名,中有不甚确实之处,故不得不作一答复,兹连同尚未刊出拙作复印一并寄奉,聊博一粲。顷有琐事拜恳,拟求便中费神一询,即舍间住在朝内南小街东侧,据闻自朝内大街以南、大方家胡同以北,南小街以东、旧城墙(已拆除)以西,将改造旧房,建造楼房小区,不知有无确讯,亦不知何时动工。只缘襄为旧家具及图书所累,一旦要拆房,将不知暂迁何处,必然将十分狼狈。为此拟求学长向有关方面援询,倘知确实情况,或可事先有所准备。恃爱奉渎,乞鉴原为幸。谨上敬请大安,并颂新春百吉!

同学弟王世襄上 九一年二月十二日

王世襄致孙孚凌信札

九十年代初,应算畅安老意气风发之时。一来十年人祸已过,查抄之物大多返还,先生回归文物系统,又可做心爱之事,二来《明式家具珍赏》《明式家具研究》《髹饰录解说》等多年研究成果集中出版,并引起巨大轰动。带着“世人终渐识真吾”的畅快,意随笔出,笔由心生,故字里行间行文潇洒。此札用1947年交通银行成立四十周年之际订作的白石纪念笺,笺内“兰花水盂”,象征清白。

燕京大学校园全貌

受信人孙孚凌,孙越崎之侄。两人同为燕大学子,孙孚凌学物理,1940年毕业,畅安老学国文,1941年毕业。虽不知他们是否在燕大东门外一起吃过“常三”的许地山饼,但毕竟有同窗之谊,孙时任北京市领导,有事还是找老同学妥当些。

美食为两人同好,谈起美食,畅安老是谦逊而自信的,信中言道:“前两期《中国烹饪》汪曾祺先生撰文点了襄的名,中有不甚确实之处,故不得不作一答复,兹连同尚未刊出拙作复印一并寄奉,聊博一粲。”

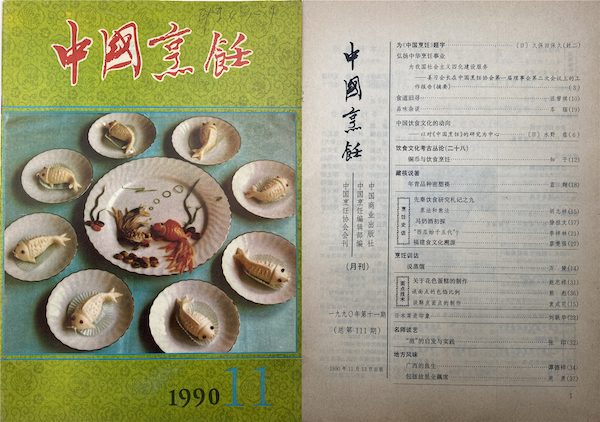

《中国烹饪》创刊于1980年,畅安老与于光远、王利器、许姬传等七人为顾问,汪曾祺先生也偶做文章,1990年汪先生为《学人谈吃》写了一篇序言,发表在《中国烹饪》1990年第十一期,题目为《食道旧寻》,文中点了畅安老的名抛砖引玉,提及畅安老精于烹饪,曾有一道焖葱技惊四座。

《中国烹饪》1990年第十一期,汪曾祺《食道旧寻》

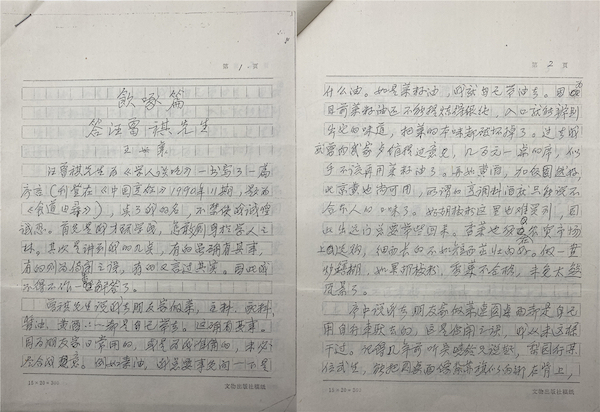

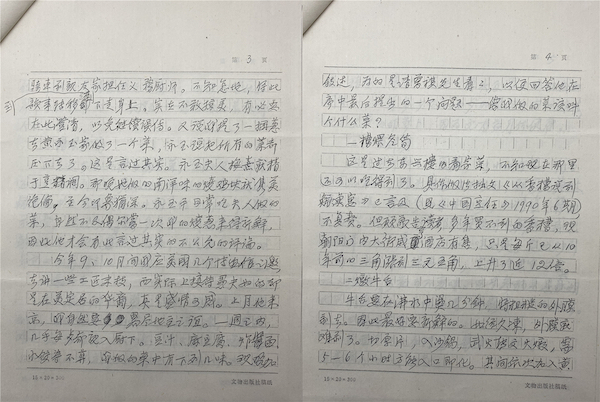

畅安老随即对答一文,名曰《答汪曾祺先生》,原载于《中国烹饪》1991年第四期,后收入自选集《锦灰堆》。文中,畅安老对汪先生提到的“骑自行车驮圆桌面”的传闻之误,“一捆葱做了一个菜,把所有菜都压了下去”的言过其实分别做了澄清,谦逊地表明自己“才疏学浅”,绝不敢厕身学人之林,随即自信地“随便说上几样”自己招待朋友做的七道“杂合菜”,可谓妙语连珠。不知此番对答是否加深了两位老饕的感情,多年后两人交往频繁,还共同成为范用、许以祺发起的“美食人家”的创会会员。此稿完成于1990年12月24日,畅安老写给孙孚凌的信日期为1991年2月12日,此稿尚未发表,故信札“连同尚未刊出拙作复印一并寄奉”。复印稿虽下原稿一等,但我们毕竟看到了这篇多年后被人们广为转发、津津乐道,关注度绝对十万加的手稿原貌。

《答汪曾祺先生》

谈罢美食逸事,畅安随即对老同学道出听说住处要拆迁,可藏书与家具无处安放的心中不安。虽寥寥数笔,但结合时间及相关资料,不难断出这是一个引子,是关于藏品物归何处的心酸往事的前奏。

民国时期朝阳门内街景俯视图

芳嘉园胡同十五号位于“朝内大街以南,大方家胡同以北,南小街以东,旧城墙(已拆除)以西”,该院原是王家旧居,畅安老在此出生长大。随着城头易帜,社会变迁,这座祖传四合院自是难以逃脱与大多四合院相同的命运,自“文革”起,逐渐被人挤占,成为大杂院,自唐山地震后,原为抗震所搭建的防震棚渐改为各户的简易厨房,你占一米,我占一米,划地为限。到上世纪八十年代,抄没物品陆续退还之时,大小近百件珍贵家具只能叠摞起来,满满当当地挤在百十平方米的几间北房中,后院有五间小厨房,都趴在北房的后墙上,离着不到一米就是房檐,“一旦着火,我这房子也烧了,这家具也烧了!”二老每天惴惴度日。此信正是写于当时的背景下。房子退不回来,申请换房也一再落空,在退休铁匠叮叮当当的打铁声中,畅安老不得不考虑为这些家具找一个妥当的归宿。

在给孙孚凌写信后不久,大约1992年,上海博物馆馆长马承源带给他一个消息:上海博物馆修了新馆,家具馆里却没有家具可供陈列。香港商人庄贵仑为纪念其先人,表示愿意出资买下畅安老的收藏,再以自己名义赠与上海博物馆。在久与现实缠斗的疲累之下,畅安老觉得这不失为所藏家具较理想的去处:不至流离分散,可供人欣赏,国内的国家级博物馆也从此有了专室陈列古典家具的先例。至于他自己,所求只是一个不被打扰的安身处所——“但祈可以所得易市巷一廛,垂暮之年,堪以终老,此外实无他求。”一百万美元,在庄贵仑答应藏品一件不留而全部捐给上博后,这批收藏终于从北京安全运到了上海,入藏上博。

王世襄袁筌猷夫妇访问上海博物馆

至此,畅安老信中所忧,终于以一种悲壮的方式解决。“由我得之,由我遣之”“物归其所,问心无愧”,这正是畅安老真实个性的写照。

畅安老终离开了他的小院,从朝内芳嘉园迁至朝外芳草地。不知这封信是否起到作用,小院再次面临拆迁的命运,已是十年之后了。2002年,芳嘉园十五号大杂院被夷为平地,另起高楼。

骑着自行车的王世襄

自那日起,我每每北上,大多走南小街。望着那一排沙县小吃、成都小吃和兰州拉面,望着那新近装修的朝内菜市场,我仿佛看到一个落寞的身影,骑着那辆二八车,车把上挂着空空的菜篮,摇着头叹息道:“连捆像样的葱都买不着!”