声气相通——谷林与锺叔河的往来书信

《谷林锺叔河通信》,夏春锦、周音莹、禾塘编,文汇出版社即将出版

一

在收集和整理《锺叔河书信初集》(浙江古籍出版社2020年2月版)的时候,我们发现锺先生与谷林先生之间的通信基本都有留存。又因了书信初集本身体量已较大,遂萌生了将两位先生往来书信单独编成一集的想法。经与锺先生和劳谷林女士(谷林之女)沟通,此议便得到了他们的认可,于是就有了今天的这个样子。

我本人一直比较偏爱阅读古往今来的名家书信,以为那是最能见出写作者真性情的好文章。正如知堂老人所言,书信“原是不拟发表的私书,文章也只是寥寥数句,或通情愫,或叙事实,而片言只语中反有足以窥见性情之处,此其特色也”。此集中二老的通信始于1986年8月3日,终于2004年10月9日,前后跨越十八个春秋。其中谷林方面二十三通,锺叔河方面三十四通,合计五十七通,均属首次全文披露。这些书信因为作于相对特殊的历史时期,不仅记录了两人的交谊,还从一个恰当的角度反映了改革开放以后国内知识界的思想状况和出版事业逐渐走向繁荣的事实。为此我忍不住要多说几句。

二

关于两人的相识,其缘在书是不言而喻的,话则要从上世纪八十年代初锺叔河编的“走向世界丛书”说起。此丛书面世后,在学术界率先引发热烈反响。当时已在读书界声名鹊起的《读书》杂志也以其敏锐的嗅觉自觉地关注起这套书。据锺先生回忆,当时《读书》的一位编辑来信约稿,不久后就于1981年第十二期的卷首推出了“关于‘走向世界丛书’”专题,刊发了戴文葆的《一个古老而又新颖的课题》和锺叔河的《“中国本身拥有力量……”》。谷林因与陈翰伯、倪子明、范用等早已熟识且过从甚密,待改革开放初期陈翰伯等人发起创办《读书》杂志,倪子明被调去做副主编,谷林亦随之成了《读书》的义务校对和编辑。正是有了这一层因缘,谷林开始关注到锺叔河其人其书。

而据现存的书信可知,两人在通信之始主要谈论的则是知堂老人著作的编辑与出版之事,这才是他们的“同好”。据陈子善《关于新编〈周作人集外文〉》一文介绍,1949年至改革开放期间,周作人在大陆出版的著作屈指可数,而且作者只能署名周遐寿或周启明。直到改革开放以后,随着思想的解放,周作人的著译才被逐步解禁。八十年代初,湖南人民出版社和上海文艺出版社先后印了《周作人回忆录》(内部发行)和《周作人早期散文选》(许志英编),成为“报春第一燕”。直到1986年,已调任岳麓书社总编辑的锺叔河继“走向世界丛书”之后,又将视线聚焦到了周作人著作的编辑出版上,特别是《知堂书话》和《知堂序跋》的相继推出,“在周作人研究界和读书界产生了更大的影响”。

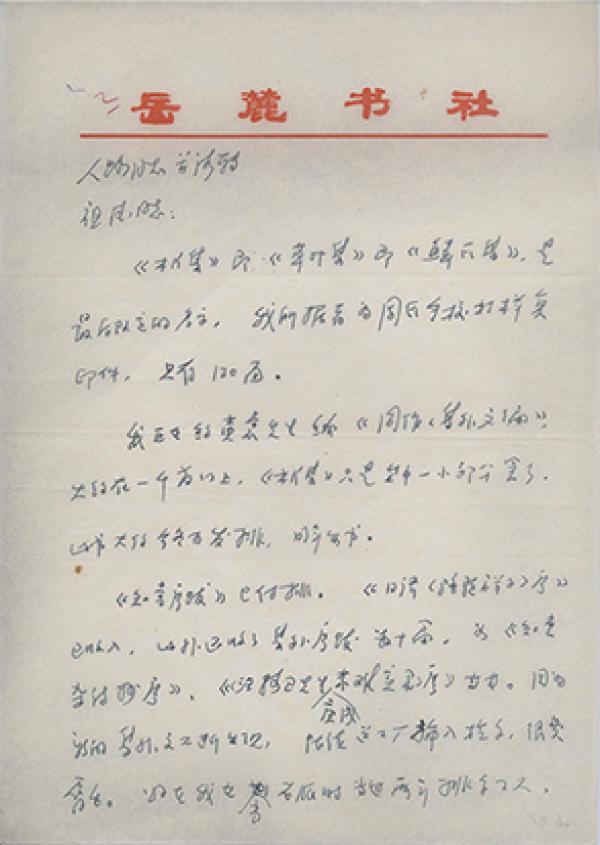

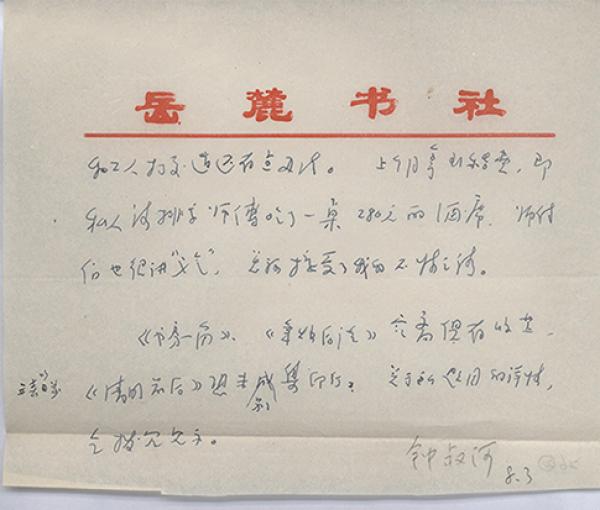

就在1986年8月3日锺叔河给谷林和秦人路的第一封回信中,锺叔河就他们关心的一系列有关周作人著作的问题进行了说明。信不长,迻录如下——

人路同志并请转祖德同志:

《木片集》即《草叶集》即《鳞爪集》,是最后改定的名字,我所据者为周氏手校打样复印件,只有百二十面。

我正在约黄裳先生编《周作人集外文编》,大约在一千首以上,《木片集》只是其中一小部分罢了,此书大约今冬可发排,明年出书。

《知堂序跋》已付排。《日译〈骆驼祥子〉序》已收入,此外还收了集外序跋数十篇,为《知堂杂诗抄序》《〈汪精卫先生庚戌蒙难实录〉序》等等。因为新的集外文不断出现,陆续送工厂插入排字,很费唇舌。好在我在当右派时当过两年排字工人,和工人打交道还有点办法。上个月拿到稿费,即私人请排字师傅吃了一桌二百八十元的酒席,师傅们也很讲“义气”,总算接受了我的不情之请。

《书房一角》《秉烛后谈》寒斋俱有收藏,《清明前后》恐未别集印行,关于这个题目的详情,乞拨冗见示。

锺叔河

8.3

此札虽短,但历史的信息颇为丰富。信的开头先解释了《木片集》书名的出处,继而相告正在约黄裳编《周作人集外文编》。信中虽明示发排和出书的大致时间,但最终黄裳并未应承此事,而是改由陈子善完成了这个选题,即1988年岳麓书社出版的《知堂集外文·〈亦报〉随笔》和《知堂集外文·四九以后》。接着又告知《知堂序跋》的付排及其相关内容,最有意思的当属“私人请排字师傅吃了一桌二百八十元的酒席”,师傅们于是很讲“义气”,总算接受了锺叔河陆续将新发现的集外佚文插入排字的不情之请。此外,从此信的上款推测,谷林或许就是经由秦人路的介绍才与锺叔河开始通信的吧。

随着来往的增多,彼此的了解因之而逐渐加深。锺叔河每有新书印出都不忘寄赠谷林。谷林也投桃报李,除了回赠自己的著作外,更是为锺叔河提供了不少周作人的佚文和《老虎桥杂诗》手抄本等珍贵的资料,这些无不令锺叔河心存感念。锺叔河在收到谷林提供的《老虎桥杂诗》手抄本后,于1987年3月26日的信中就毫不掩饰地表达了自己的兴奋和感谢,他说:“除了提供了‘杂诗抄’以外的三十多首诗外,还帮我校正了‘杂诗抄’的一些误字”,“从今年一月以来,这是唯一使我高兴的事”。

三

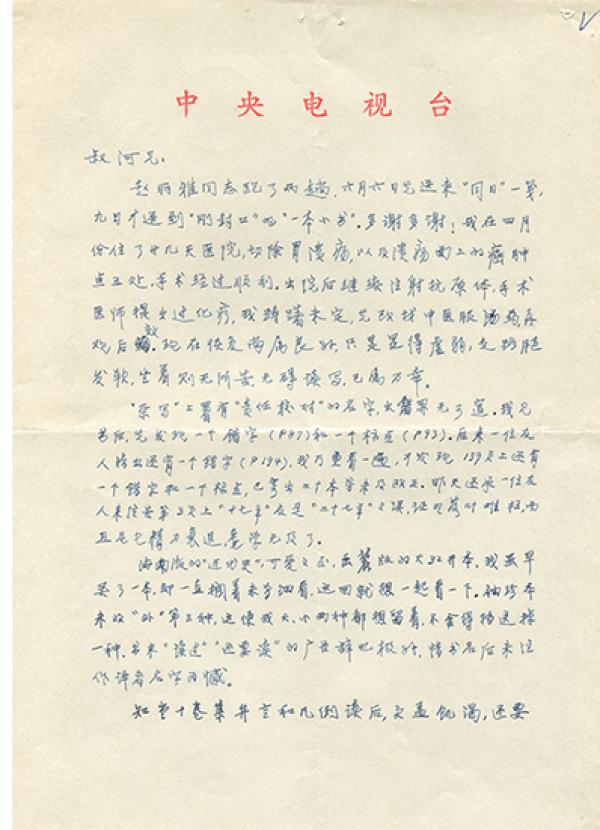

在两位老人的通信中也不可避免地提到老和病,愈见彼此的关怀,不少细节是过去我们所不曾知道的。比如谷林在1992年9月23日致锺叔河的信中说:“去年九月也曾接到一封赐札,见告尊恙情况,时以为怀。”谷林所说的是锺叔河1991年9月25日写给他的信,信中说:“大著当时即已奉到,不知何以竟未申谢,也许是病的关系。贱疾为‘出血性脑梗塞’,已发作三次,一次比一次重,肯定必死于此,倒也有一点好处,就是其来毫无前兆,一来就人事不知。其实已死过三回了,不过都‘假释’出来了而已,何时正式‘收监’,则还不知道。”从字里行间依然能感受到锺老的那份豁达与风趣。其实,晚年的谷林也同样疾病缠身,他于1995年6月11日致锺叔河的信中就说:“我在四月份住了廿几天医院,切除胃溃疡,以及溃疡面上的癌肿点五处,手术经过顺利。出院后继续注射抗原体,手术医师提出过化疗,我踌躇未定,先改找中医服汤药,再观后效。现在恢复尚属良好,只是显得虚弱,走路腿发软,坐着则无所苦,无碍读书,已属万幸。”锺叔河得悉后,立即驰书宽慰:“知贵体违和,万望珍摄。医生既建议化疗,还是得认真听取医嘱。我有位女同学,八二年即确诊为乳癌,手术后好了几年,八九年发现转移,之后即坚持化疗,每年二次,至今生活如常,每月至少到舍间找内人谈笑半日。同楼还有位老同志,今年已六十八岁,八四年确诊为肝癌,到上海长海医院切除病变部分后,即坚持化疗,亦至今无恙,每天种花养鱼,精神甚好,唯头发脱落稍多耳。此二例可见癌并不可怕,何况尊体不过溃疡面上有疑似之处,发现和切除都比这两位更早,如果遵手术医师之嘱,继续施治,必可早日彻底康复也。”真情所至,言语熨帖,怎不令见者动容。

即便有病痛缠身,两人的书事交流并未因此而终结。他们的话题从周作人延伸至曾国藩家书、“人人袖珍文库”“开卷文丛”、《念楼学短》等更多方面。谷林也一如往常,书慰平生,仍以读书校书自娱。就在以上谈病情的同一通信中,谷林写道:

“杂写”上署有“责任校对”的名字,出错罪无可逭。我见书后,先发现一个错字(P87)和一个标点(P93)。后来一位友人指出还有一个错字(P194),我乃重看一遍,才发现一三九页上还有一个错字和一个标点,已寄出二十本皆未及改正。昨天还承一位友人来信告第三页上“十七年”应是“二十七年”之误,证明落叶难扫,而且足见精力衰退,耄学无及了。

海南版的“近代史”,可爱之至,岳麓版的大三十二开本,我虽早买了一本,却一直搁着未曾细看,这回就想一起看一下。袖珍本未收“外”第三种,这使我大、小两种都想留着,不舍得转送掉一种。书末“读过”“还要读”的广告辞也极好,惜书名后未注作译者名字为憾。

知堂十卷集弁言和凡例读后,更益饥渴,还要“摆”多久呢?“不要多印”可否作几种理解:十卷不一次出齐,不做整版广告,印数暂控×千,诸如此类。目下买书之难几有踏破铁鞋之势,出版消息亦极不通畅,闷损曷极!

读过以上文字,我们就可以明白当年陈原何以会称谷林为“书迷”——“书迷者,仿佛是为书而生,为书而死,为书而受难的第一号傻瓜。”其实,只要有好书可读,这个“傻瓜”又是何等的欢愉,以致全然忘却了病痛对肉体和精神的双重折磨。

四

谷林与锺叔河都是一生当中写过很多书信的人,谷林的书信集已面世的有《书简三叠》《谷林书简》《爱书来》三种,锺叔河已整理面世的虽只拙编《锺叔河书信初集》一种,但实际的数量远远不止这些。他们不仅写信多,还很会写信,正如与谷林熟识的扬之水所言:“暮年时期的先生,写信几乎成为命笔为文的唯一方式。如果先生是在此中寄寓了经营文字之乐,那么他人所感到的便是由文字溢出的书卷气以及与信笺和字迹交融在一起的那般顿挫环荡之情味了。”

其实,我们从谷林与锺叔河的这些往来信札中感受到的,又何止久违的人间“情味”呢,最直观的还是他们文字内容的好,好读、好看,而且耐读、耐看,既有遣词造句的娴熟自如,又有真情洞见的启人深思,无疑是文质俱佳的好文章。

话已说多,就此打住,更多的信息还是留给读者自己去发现吧!

(本文为《谷林锺叔河通信》前言)