杨浪:这小开本如酒,敬旷世精致

1956年的《文学日记》

小开本据说是为了“地铁阅读型”的需求

友人刚刚寄来印制精美的《老树日历》一册,摩挲之余,想起当年和刘树勇的对话。我说,你在新浪微博上最初的一拨画是出离的愤怒,我还想“老树是谁”?一问,知是树勇。于是有句“都说网上有高人,遇到树勇信始真”。后来突然看到画风转到穿越和出世了。树勇说,都说是“做梦”的时候,我那就是从梦境里来,到梦境里去。

闻之大乐。那是2011年的事了,看到树勇天天画,还跑到他学校“做梦”的工作室去看。

小开本的“日历”是这几年市场上的热销。自打故宫2010年在1937年《故宫日历》的基础上重开了《故宫日历》的新版以后,一时蹿红。2012年全国出版的日历书只有4种,2013年有11种,2014年有23种,2018年达到200多种。中国地图社这些年也有地图主题的年度日历,今年社长送我读新出的《每日人文地图》,逼得我回头追前几年的。我还有以文字信息组合视觉的《单向街日历》,知道那设计是获得了“红点奖”的。

同样文化主题的“年度”手册,上世纪五十年代以《美术日记》为标志,也热过一阵。1955年的《美术日记》如今成了新中国成立初期美术成就的图谱。第二年,作协又仿作了《文学日记》,集中外古今之文学大成,品相好的,如今是收藏市场上的罕物。又过了六十多年,《故宫日历》继承雅意,只缩小了开本,为我国出版业开拓了一种独特的形式,成为当下日历类图书的开创者和先导者。

累计发行300万册的《故宫日历》带动了小开本的书装市场。据说是为了“地铁阅读型”的需求,这一轮的小开本重点在内涵精致的人文类书籍,比如三联新出的奇书《下里巴虫》,不但小,而且一函两册,图文对照。

《下里巴虫》是汪家明领衔的“活字印刷工作室”的新品。汪是《山东画报》的开山和三联书店的继任,所以“活字”的出品不但讲究内涵还在意书装,其中《下里巴虫》是报告文学家卢跃刚关于昆虫的图文并茂的新作。一掌盈握的小书,你只有上手读过,才知道这类开本的韵味。

图书装帧是一门独特的艺术,我讲课经常举证南宋版的《文苑菁华》,慨叹中国古代书籍设计的简约精美,其对线、栏框、篆印的使用达到增一分则多、减半分则少的境界。而对印刷字体的讲究则直接造成了“宋体”和“仿宋体”的诞生。

卢跃刚的《下里巴虫》

小开本前身是可以放进袖子里的“巾箱本”

自打唐末雕版印刷技术渐趋成熟以后,宋代印刷的发达中还有一脉是关于开本的。这就是“巾箱本”。巾箱是古代男人专门放置头巾布的小箱子,“巾箱本”以喻其精巧,开本小到可以放进袖子里,所以又称“袖珍本”。

宋戴埴《鼠璞》载:“今之刊印小册,谓巾箱本,起于南齐衡阳王手写《五经》置巾箱中。”由于这种图书体积小,携带方便,可放在衣袖之中,所以又称为袖珍本。古代书商还刻印有一种儒经解题之类的小册子,专供科举考生挟带作弊之用,这种袖珍本则称为“挟带本”。

《北堂书钞》卷一三五“王母巾箱”条引《汉武内传》,说帝见王母巾箱中有一卷小书,盛以紫锦之囊。东晋葛洪《西京杂记》后序说洪家遭火,书籍都尽。惟有抄本二卷在巾箱中,尝以自随,故得犹在。《南史》卷四十一载衡阳王钧“手自细书《五经》为一卷,置于巾箱中,以备遗忘。……诸王闻而争效为巾箱《五经》”。可见无论手写本书,刻印本书,只要开本小,于随身携带的巾箱小箧中能够装下,都可称为“巾箱本”。

进入雕版印刷时代以后,巾箱本仍然因为其便于携带,受到不少图书消费者的青睐。而且,由于开本小,节省了印刷材料,降低了生产成本,书价也就相应便宜了很多。图书出版商可以采取薄利多销的营销方式,更容易占领市场。精明的图书出版者们自然不会忽视这样的商机,历代因此刊刻了不少巾箱本。

例如,清代重臣于敏中等编《天禄琳琅书目》一书中,卷1著录有宋版巾箱本《东莱家塾读诗记》《五经》等,其中《五经》是“行密字展,朗若列眉”;卷2著录有宋版巾箱本《南华真经》《太学新编排韵字类》等,而其中《南华真经》“版高不及半尺,较之经部中《五经》及《东莱家塾读诗记》,尺寸尤缩,而字画倍加纤朗”;卷3著录有宋版巾箱本《玉台新咏》《圣宋文选》《选青赋笺》等;卷5著录有元版巾箱本《九经》《十七史详节》等;卷6著录元版巾箱本《类编标注文公先生经济文衡》《详注东莱先生左氏博议》《东坡集》《类编层澜文选》《新编古赋题》等;卷7著录有明版巾箱本《埤雅》;卷10著录有明版巾箱本《老泉先生文集》《文苑英华纂要》等。

清代图书出版者也刊刻了不少巾箱本,例如,王士祯《分甘馀话》卷3提到无锡秦氏摹宋刻小本《九经》;叶德辉《书林清话》提到“乾隆十三年姚培谦刻《世说》八卷,五行十一字本,长止今工部尺一寸八分,宽一寸一分”。又乾隆中苏州彭氏刻有《论》《孟》注疏两种,“行字极细密,长止今工部尺二寸,宽一寸七分”。据叶德辉的说法,则清代不少巾箱本的制作在尺寸上比起前代来要更小。

孙犁 《津门小集》

“袖珍本”更是主人极为珍视、须臾不可离之物

大致说来,中国古代图书出版商更倾向于把以下几类书制作成巾箱本:一是和科举考试有关的图书。前引戴埴话里已经提到,南宋巾箱本之所以盛行,早已不是像萧钧那样是因为好学所致,而是为了便于科举考试时挟带,用来作弊时目标小,不易被察觉。

这种情况一直到清朝后期还有。道、咸前,大小科场搜检至严,有至解衣脱履者。同治以后,禁网渐宽,搜检者不甚深究,于是诈伪百出。入场者,辄以石印小本书济之。或写蝇头书,私藏于果饼及衣带中,并以所携考篮酒鳌与研之属,皆为夹底而藏之,甚至有帽顶两层靴底双屉者。

这里提到的“石印小本书”就是用当时较新的印刷技术制作的巾箱本。当然,平时随身携带,也便于读书人揣摩举业。因此,科举类图书制作成巾箱本很好销售,例如《天禄琳琅书目》卷6就说《类编层澜文选》“系当时帖括之书,书贾刻以谋利者,故仿宋巾箱本式,取易售耳”。

之所以用较小的纸张以及密行小字印小说,不仅是为了携带方便,也是为了降低出版成本,压低书价,以便更多收入较低的市井百姓(相对来说)能够买得起书阅读。哲学、历史、文集类图书的读者主要是士人,而小说类图书的读者除了士人还有大量的市井百姓。

“袖珍”二字,本意指的是可藏于怀袖中随身携带,除了物件本身体积小这一特点外,一般还是主人极为珍视、须臾不可离之物。例如,宋代米芾曾得到褚遂良摹的兰亭序帖真迹,割截成“袖珍帖”。米芾此举,自是因为对褚遂良摹写的这件法书珍若尺璧,为了随身携带、随时观摩,于是把整幅大的法书分割、装帧成更小的帖子。而董其昌跋米芾之子米友仁《水墨云山卷》,也提到小米“自称有设色袖珍卷,为生平第一”,这里的“袖珍卷”,侧重强调的应该是画的尺幅很小。可见,至少在宋代,法书帖子以及画卷等也有“袖珍”一说。

明代有些书籍,书名上也有“袖珍”二字,例如明代徐用宣撰《袖珍小儿方》10卷、李恒撰《袖珍方》4卷等,只是并不清楚二书是否为巾箱本,或许二书的书名只是取随身珍藏之意。但是从《天下水陆路程》一书序言的提法,我们可以推测,在明代时,人们已经把“巾箱本”和“袖珍本”混着叫了。清代沿袭了这一习惯。例如,《国朝宫史》卷35载:乾隆十一年,皇上校镌经史,卷帙浩繁,梨枣余材,不令遗弃,爰仿古人“巾箱”之式,命刻古香斋袖珍诸书。

乾隆皇帝下令把武英殿刻经、史剩下的边角料利用起来,模仿古人巾箱本样式,刻成所谓“古香斋袖珍书”,这些书包括:《古香斋袖珍四书五经》一部、《古香斋袖珍史记》一部、《古香斋袖珍纲目三编》一部、《古香斋袖珍古文渊鉴》一部、《古香斋袖珍朱子全书》一部、《古香斋袖珍渊鉴类函》一部、《古香斋袖珍初学记》一部、《古香斋袖珍施注苏诗》一部、《古香斋袖珍春明梦馀录》一部等。

乾隆时人们把“袖珍本”和“巾箱本”混称,还有一例子可以证明。如上所述,《施注苏诗》一书为古香斋袖珍之一种,《四库全书总目》该书提要则径称其为“巾箱本”,说“乾隆初,又诏内府刊为巾箱本,取携既便,遂衣被弥宏”。可见,此时人们的心目中,袖珍本就是巾箱本。

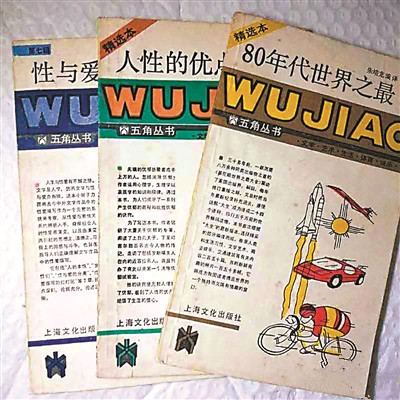

五角丛书

许多作家都以能在“百花小开本”中占有一席感到骄傲

上世纪八十年代上海文化出版社曾出过一套小开本系列的“五角丛书”,这套150余种图书开本较惯常的32开瘦俏,而且定价确是五毛钱,内容以人文社科新知为主,在那个求知求学成风的年代很是翘销了几年。后来印刷成本上来了,价格上去,“五角”概念不存,遂没。

再早的1962-1993年间,天津百花文艺出版社出版过近百册系列散文,都是690×960的开本。

“百花小开本”的诞生,与孙犁先生有关。1962年,孙犁将一部分散文编为《津门小集》,交由百花文艺出版社出版,因为字数太少,很难印成一本书,使编辑犯了难。编辑希望孙犁再写一些,病中的孙犁无力执笔,这一难题只能交给美术编辑陈新来解决。

陈新不愧是一位经验丰富的书籍装帧设计专家,他先是把32开本横竖各裁掉一部分,然后缩小版心,利用题图和尾花弥补文字的不足,这样,只有28000字的《津门小集》竟印成了一本典雅、漂亮的小书。这本书获得了意想不到的成功,既给病中的孙犁带来了喜悦,也受到了读者的欢迎。

《津门小集》的成功使得百花文艺出版社形成了一个不成文的规定,就是今后出版散文书都采用这一开本。于是,在“文革”前又出版了叶君健的《两京散记》、巴金的《倾吐不尽的感情》、碧野的《月亮湖》等十余种。

1975年,恢复工作不久的原百花文艺出版社社长、负责天津人民出版社文艺组工作的林呐,要求责任编辑谢大光依然采取小开本的形式出版散文书。“文革”结束后,百花文艺出版社恢复建制,“百花小开本”的出版也进入了一个蓬勃发展时期,从1979年到1991年,“百花小开本”又出版了八十余种。

这些小开本散文书,既包括冰心、叶圣陶、孙犁、罗大冈、冯亦代、冯牧等一批老作家的新品,也包括玛拉沁夫、王蒙、邓友梅、冯骥才、蒋子龙、张贤亮、叶文玲等文坛主力的佳作,还有贾平凹、赵丽宏等文学新秀的处女作,季羡林先生的第一本散文集《天竺心影》也是以这种开本出版的。

许多作家都以能在“百花小开本”中占有一席感到骄傲。近百种“百花小开本”,好似百花齐放,散发着诱人的芳香,为各地文艺出版社所钦羡,为全国散文爱好者所钟爱。

南开大学教授刘运峰多年来致力于搜集、整理和研究“百花小开本”。他认为,“百花小开本”虽然已有三十年没出新品,但在今天的出版环境中愈加显示出它们独特的魅力。尽管它们开本不大,但由于版式疏朗,一点儿都不让人觉得小气。最值得称道的,是它们的封面设计,大多出自天津装帧高手、美术名家之手,这些封面或清新淡雅,或质朴厚重,但都可归为一点,那就是“自然和谐”,它们本身就是完美的艺术品,具有独特的艺术风格,而这一风格也正是百花文艺出版社的出版风格。

我相信如今年过半百的老文学青年都读过这些小书,上面说的两套以开本小巧和价格便宜著世的书我都有存,其中碧野的《月亮湖》更是我曾钟爱的作品。

十七世纪荷兰 “情场宝典”

除了实用一面,小开本还有心理上的效应

其实“五角丛书”学的是三十年代上海滩上的“一角丛书”。此时,良友图书出版公司老板伍联德破格任用了刚从学校毕业的赵家璧,做《学生画报》总编辑,同时由其编辑成套的学生读物“一角丛书”。一毛钱一册的统一价大得中学生之喜。估计那批中学生里就有后来天津百花和上海文艺的编辑。

十七世纪荷兰有一本畅销的“情场宝典”,作者Johan van Dans在前言里解释为什么该书设计成小十二开本:

“这样做不是为了节省印刷经费,而是因为如此制作最适合装进口袋里,你在举办招待会和聚会的时候,去到哪里都可以带在身边……还有,我把它做成这样一个小巧的东西,那么万一某个黄昏你刚好埋头此书,而你那渴望你在身边作伴的父母却突然出现,使你大吃一惊,这时你就可以把它藏在你的围裙下面。或者,如果你是一个孤女,跟你的祖母或姑母住在一起,若她们碰巧看见这本书,就会发现阅读起来太困难了,因为字很小。”

这本题为《斯科普斯的讽刺诗或提尔苏斯在爱情上的才智》的书可以视作那时候的“小黄书”,其开本的狡猾是为读它的女孩子设计的。

除了实用一面,小开本还有心理上的效应。凡物小则可亲,大则可畏。小书可用于拉近距离,大书可用来制造距离。一本小巧玲珑的书适合用来营造一种私密的气氛,暗示一些微妙的乃至暧昧的情绪,被用来充当少女们的闺中密友自然是不奇怪的。

另一方面,一本厚重的大书适合用来增加庄严感、神圣感和历史感,它意味着这本书是悠久传统的承载者,所以在教堂,在博物馆摆放一部桌面般厚重的大书,供人们隆重地披览是再合适不过了。

现代出版是与印刷技术发展联系在一起的。十五世纪,在文艺复兴的时代背景中,机械印刷在意大利开始成熟。出版家玛努提斯的一大贡献是于1501年首创了小开本书籍。在此之前,书籍尤其是圣经,开本都非常大,原因是这类书主要放在教堂中,主教没必要将如此沉重的书随身携带,类似的书籍仅为少数人阅读。但文艺复兴推动了市民阶层对图书的需求,人们希望在工作之余可以随身携带。于是玛努提斯将书的尺寸由大开本缩小到可以放在口袋中的小开本,在合乎纸张裁切的情况下,书的尺寸一般为7.7cm x15.4cm,玛努提斯还为小开本书设计了浪漫的斜体字,目的在于突出内容的抒情性,这种排列方式在当时是一个创举。

书籍装帧的历史往往是这样:那些厚重端庄的大本从内容到形式都是真正意义上的“一本正经”。而那些小开本的书,往往是情趣盎然、饶有兴味、可以博人会心的文字。

- 探索书籍装帧的“新”形式[2021-11-30]