关于出版家的回忆—— 杨建民:与范用先生通信

出版家范用先生集册保存有与文化圈大家及各界人士的许多通信,经过有心人整理,将共计1800余封书信汇集成《范用存牍》,其中囊括的互有通信者有380余人,名家大家指不胜屈:艾芜、巴金、冰心、卞之琳、戴望舒、董桥、聂绀弩、启功、汪曾祺、吴小如、新凤霞、何其芳、黄永玉、张伯驹、赵萝蕤、朱光潜……

本文作者早年为求得范用先生的题字本图书曾经去信范用先生,有过通信往来。带着怀念的心情,作者翻开了《范用存牍》。出乎意料的是,早先与范用先生的通信竟然涵纳其中,勾起了作者的一番回忆……

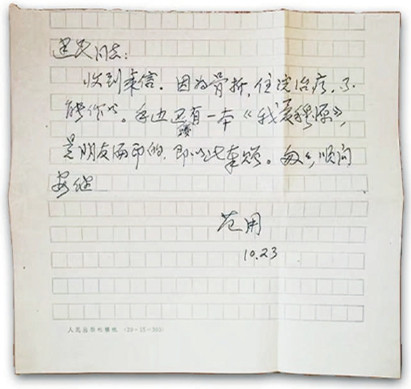

范用给本文作者的回信

惊喜:存牍偶见旧时信

范用先生集册保存有文化圈大家及各界人士的许多通信,这是早数年就从报刊获得的消息。范先生去世后不久,就听说有心人在整理这批书信。在没有短信微信的时代,书信是联系事宜、表达情绪的直接通道。除去为自己写的日记,信函大约是较为私密,同时又能清晰反映当时人们对事件人物态度的交流表达。在文史研究中,它的重要性不言而喻。前不久,这批经过整理的信函,以简明的《范用存牍》命名,由范先生曾经供职,并贡献出一大批优秀作品的三联书店推出。看到报刊介绍,赶紧购回。

该书的装帧印制,在笔者看来十分有味。眼下读书不易,除去其他阅读形式多样出现,书籍装潢追求“高大上”是因素之一。每每一书,总阔大沉厚,双手捧起嫌重,卧读压得人胸疼,利用等车或乘车边角时间翻翻,别人不说,自己也想着矫情。《范用存牍》用很老派的32开本(我与其他书搁一起比较一下,才知道还是小32开),为便捷阅读,按通信人姓氏拼音排序(在书脊显现,照顾查阅),分四册,几乎每一册都可以装进兜里,方便随时掏出读读。那就,读读。

书的下半,一个简单封套,把四册框牢成一整体。用一点力,抽出一册。随便翻目录,真个让人眼花缭乱。据“编辑说明”,本书“所收范用先生存的1800余封书信”。数数,写信人竟380有余,其中名家大家,指不胜屈:艾芜、巴金、冰心、卞之琳、戴望舒、董桥、聂绀弩、启功、钱君匋、唐弢、汪曾祺、吴小如、新凤霞、何其芳、黄永玉、张伯驹、赵萝蕤、朱光潜……几乎涵纳了当代作家、书画家、出版等各界人士。由于范用先生的职业特色,有关出版内容的书信极多。其中一些探询书籍问世时间,如何购买;有人询问自己著述装帧设计,印数甚至稿酬等问题,琐细而微种种,极为丰富。实在是研究、阅览相关事宜的上佳资料。

为证明此,仅举一例。1987年,巴金的重要著作《随想录》由三联书店印制为精装合订本。为出版此书,巴金先后写给主张出书的范用数封信。《范用存牍》收有四封。由此我们可知,为出此书,时任人民出版社副社长兼三联书店总经理的范用,不仅对巴金保证内容一字不改,还亲自承担版式设计以及封面、包封设计,甚至还动用了一点“小权”,把为《毛泽东选集》精装本的特制用纸,用来印制《随想录》正文。范用后来在一篇文章中说:我认为这种特制用纸,《毛选》可用,《随想录》也可用。巴金收到此种版本,十分感念。他在信中说:“范用同志:信早收到。没有回信,只是因为我的病。《随想录》能够出合订本,合订本能够印得这样漂亮,我得感谢您和秀玉同志。说真话,我拿到这部书已经很满意了。真是第一流的纸张,第一流的装帧!是你们用辉煌的灯火把我这部多灾多难的小著引进‘文明’书市的。”从手迹看,巴金当时写信已经很困难,字小而歪曲,可内容、情感依然真挚深沉。这样的信件,对于研究此书出版,岂不是可靠的第一手资料?即使于普通读者,读来也能够引发对一个时期社会情形和人们精神状态的深切认知。

此外,每一册扉页后面,都有多幅特别选出的信札原迹。其中钢笔、毛笔的字迹皆有,横行、竖列不拘(有人把横印的格子竖着来写),可以清晰见出时代演变的折痕;字迹或流利或工稳,漂亮或朴拙,细品,写信人的心性颇多透露;所用纸张,亦五花八门。有单位信纸,有个人自制用笺,还有人似乎随意剪裁半页宣纸,当然有讲究的用印有画面的养眼笺纸……字、纸、文三者集合,说赏心悦目,一点不夸张。

翻到最后,居然看到自己的名字,不会吧?打开,真是。一个僻地读者数十年前的信函,范用先生竟然存留下来。认真读读,记忆唤醒,当年大胆与范先生通信的往事,浮上心头。

回忆:大胆去信求书册

人在世上,常常有一些机缘。它的到来,有时颇出意外,想着几乎不能。在记忆里,就印得格外深切。

1994年间,陆续在几家报刊上见到文章,介绍一本“小书”——范用先生的《我爱穆源》。范用先生我是知道的,是当时在知识界大有名声的三联书店原总经理。被誉为给读书人加钙的《读书》杂志,一批颇具思想及艺术分量著作如《傅雷家书》《为人道主义辩护》《宽容》《第三次浪潮》《情爱论》等,均由该社高质量地推出,当时正是范用等先生主持之际。这些,稍微留心的读书人中,大约没有不知道的。偶尔的,也见到一点范先生的短文,那是一种十分自然,非常干净的文字。这干净不仅指内容,不完全是质朴,只觉得读来心里便如山泉漫过,一下子舒爽清洁许多。那种感觉,很难描摹。

这样的文字居然结集了,这叫身处僻地的笔者心中直痒痒。接下来便到当地几家书店寻寻觅觅——毫无收获。偶尔,从一篇介绍文章中,我方知该书并非内地出版,是香港印制。

欲读书而不得,爱书人恐怕多多少少都遇到过,那种有希冀却失望的难受。在我,一个身处小城的普通读者,还真似乎没啥希望了,因而感受格外强烈。强烈就易冲动,冲动就敢干一些平素做不出的冒昧事。思前想后,没有办法,我便大着胆子给范先生写了一封信,表达我欲读到《我爱穆源》的焦渴心情。我的胆大来信,有赖《范用存牍》收入,可以在20多年后引述出来,以存其真:

范先生:您好!

因爱《读书》及喜购三联版书,便常常可以见到有关先生的文字。那发表在《随笔》及《文汇读书周报》上的文章,至为精粹,小孙女写爷爷的小文,更见性情,非常喜爱,但不敢打扰,只心向往之。

先生每年制作贺年片赠友,我虽不算友,但渴望获得,难以释怀,更想读到先生著作,但不知何处可以购存。身处僻地,对于读书,竟也成一艰难事也。

我偶然亦写一点小文,对于文化人更注重人格品质。人于世生存,亿万之数,尽皆入官场、商场,岂不又全国山河一片官、商。人各有志不强勉,这就需有脊骨的文化人展示品格以昭示于人,显示文化的存在。

随便多说了些,十分想得到先生教益……

从存牍中,可以知道当时写信的具体时间为“1994.10.10”。我与范先生没有交谊,只是普通读者,虽然十分希望获得先生著述,可信里不敢直截了当。这样的矛盾心情,从当时的信函中可以看得清楚。并不知道范先生住址,便照着《读书》杂志地址,写上信封,请编辑部代转。

真是幸运,当年十月下旬,我收到了范用先生寄来的一个邮包和一封信。邮包里是一册精美的《我爱穆源》。这是一种与小人书大小仿佛,却略微修长的开本,看着别致。封面,用的是冰心应范用先生所嘱书写的一页信笺。信笺白底,左侧隐印有几枝曲折遒劲的梅花骨干,上面由右向左竖行书写着冰心自己的短诗:“童年,是梦中的真,是真中的梦,是回忆时含泪的微笑!”字体秀逸,看上去清爽。落款处“冰”字,是她常用的水字左上加一点的“氷”。《我爱穆源》的书名,稚拙天然,显然是孩子写的。寻常我们见到的书名,除去偶尔的名家书迹,一律是规整字体。范先生用孩子笔迹,可见不守常规的思路。对此,范用先生在书中说明:“封面书名几个字,是外孙女许双写的,她也是《我爱穆源》的读者,还给外公的文字提了点意见。”这亲切的语气,可以读出爱昵的笑意。该书纸张洁白,印制精美,拿起非常舒适方便。范先生给我的信是短简。我的函件已然发表,范先生的短函,也可以公布出来,应该不违反先生意思吧:

建民同志:

收到来信。因为骨折,住院治疗,不能作书。手边还有一本《我爱穆源》,是朋友编印的,即以此奉赠。匆匆,顺问安健。

读到短函,我颇有些不安:先生病如何?再,读者爱书,作者当然更爱,这是他的“产儿”。我获得先生这剩有的一本,先生该如何?

范用给本文作者的回信

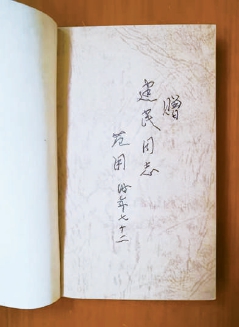

作者收藏的《我爱穆源》

范用给本文作者的题签

穆源:先生少时读书地

我很快沉浸在愉快的阅读之中。从书中我才知晓,范用先生虽然主持着当时在知识界极具影响力的出版社,可他自己的学历,却只是区区小学。小学的名字便是——“穆源”。由于这样的学习经历,“穆源”便成了范先生终生念念不忘之地。当年的老师、同学、校园、教室……是那样深深根植进记忆。当时的情景,经过几十年的积淀,酿成了无限的情感之泉。到了老年,它们便顺着范先生的笔,汩汩地流淌,清醇、甘洌……

《我爱穆源》这本小书,是范用先生给今天穆源小学学生的通信组成。范先生当年读书的穆源小学,早被毁坏在日寇炮火之下,它的原貌,大约也就存在范先生这样多感多情人的心中,在范先生家中,摆放着一座他亲手做成当年学校的模型。据见到的朋友介绍:那模型极为精致。小学校大门上的校牌,迎门屏风上的字,花园、操场、食堂、宿舍,连“男厕”“女厕”的牌子也清晰可见。楼梯也极尽精巧地粘成长方体的小条,一级一级地向上升去,且各处的颜色都经细致粉刷的。这样的复原,那该注入了多少难以言述的追思情绪呵!但穆源的精神,却应当在今天的穆源孩子们中传承。故此范先生便用信的方式介绍当时的教学情景,抒发自己对母校的怀念。

关于本书,范用先生也有几句说明:“感谢两位挚友(他们不让我写出名字),把我写给小朋友的信,印成这本小书,我以感激的心情把它奉献给母校,以及关心我爱护我的师长好友。‘编外’的几篇文章,是编者加的,我是我,别人怎么说,是他的事,合当在此说明一下。”这份情谊以及范先生发自深心的文字,读得人心疼,我竟然几番忍不住落泪。范先生的笔,将笔者的一些童年、少年时期记忆也揪扯了出来。在世上滚爬过几十年后,才知道了那时才是真正无忧虑,最最快乐的时期。《我爱穆源》,薄薄一册,我在不长时间读过两遍,可心中有时受不住那旧时光的温暖甜美,便赶紧包起,置诸书柜深处。

灵犀:笔友之情惟书系

几年之后,一次翻书柜,又见到《我爱穆源》。当时心情有些杂乱,便不由地抽出。一读之下,又激起许多情绪。这次,试着动起笔来。我将该书作了一番介绍,对范用先生的为人为文,作了自己有限领会的描述。题目唤作《范用先生的“童年清梦”》。

文章写出后,我寄给当时《光明日报》主办的一家报纸。不久,文章被全文刊出。

在等样报的几天,我心里就盘算,等见到样报,倘有两份,便寄一份给范用先生,或者复印一份寄去,让他知道,读者是真正喜爱他的文字的。

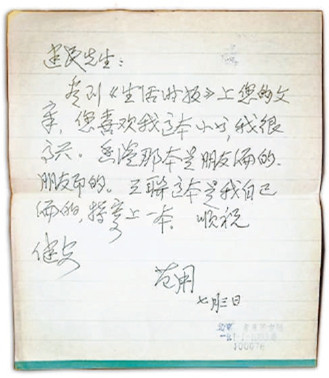

极意外的,我竟先接到范用先生寄来的邮包。打开一看,是又一册《我爱穆源》。可这册不是香港版,是北京三联书店印制出版。原来,我在文章中写了这样几句话:“我这本《我爱穆源》,是先前以不相识的读者身份向范先生讨来的。当时他的信中说只剩此一册,使我心中十分不安。后来听说该书在三联书店出版,我却没有见到。”范用先生在附函中说:“看到《生活时报》上您的文章,您喜欢我这本小书,我很高兴。香港那本是朋友编的、朋友印的。三联这本是我自己编的,特寄上一本。”可是,数年未联系,范先生不会记得我的地址。后来想想,大约范先生见到报纸发表此文,去电话向报纸编辑询问到我地址的吧?意外间,我颇为感动。我马上给范先生写了回信。此信函范先生也存了下来。使我可以在多年后从《范用存牍》中重新引录:

尊敬的范先生:

近好!

《生活时报》上的拙稿,是先在网上读到,好几天后才接到样报的。正考虑着是否复印给先生(因怕给您添麻烦),便收到您的大札及三联版的《我爱穆源》,喜不自胜。近几天大暑,常常躺在席上翻读《穆源》,很快又读了一遍,虽似乎轻松但收益却不少。我们最后留在生命记忆里的,不正是这些最纯粹、率直的东西吗?这也许正是它的价值,也许是人们复读《穆源》的自然冲动。

再次致谢!

一下子,我竟有了两册《我爱穆源》,并且均为作者签名赠本。真叫我有些受用不起。翻读先生落款,前本“时年七十二”(1994年),第二本作者已“时年七十九”(2002年),一晃八年,想来心惊。

启迪:读书做人但求真

两书对读,发现后一册添了作者此后几年写的数篇文章,却去掉了港版中几位学人友朋介绍范用先生的集外文字,让人略觉遗憾。因为这几篇文章才让我们更多、更近地见到范先生为人的一面。譬如,一位友人说:“范用一生以书为伴,他能写一手漂亮的文章,可是这许多年来,他几乎把时间都花在考虑选题,组织书稿,出书与读书上。”另一位友人说范用:“读书是他的嗜好。许多朋友也爱读书,可是家里太乱,乱堆乱放,太太怨声载道,他不。在他的书斋里坐一坐,是一种享受。书是分门别类放在书架上的,只要说个书名,如果他有书,立刻就会送到你手里。他的藏书相当丰富。不爱书的人,大概不会成为一个好的出版家。”“他办事有条理、细致、有耐心,待人和蔼,待人真诚,朋友对他都有好感。”“他的喜悦不在于自己出版了一本书,而是在他的努力与推动之下,出版了别人的一本好书——心血的结晶。”这才是符合我们想象的范用先生。港版的《我爱穆源》,加上附录友人的文章,也不过100来页。范先生对书籍出版事业的喜爱,远超过自己写作文章存世。这数天阅读《范用存牍》过程中,我见到了多位学者名家为出版著述与他的通信,那份托付信赖,那种细致甚至繁琐,可以充分证明这一点。难怪当年他主持出版的著作,至今令人不忘;出版这批著作的出版社,至今在读书人心目中名声不坠。这中间,含蕴有范用先生的无限心血。

当然,三联版前面添加的几幅彩色照片,却又较香港版生色许多。范用先生外孙女的小文《我的外公》,两书都保留着。这篇短文虽然是九岁孩子所写,可是却赢得了多位作家的赞赏:

我的外公六十七岁了,他瘦瘦的,个儿不高。

他做什么事情都快,看书快,写字快,吃饭快,就是喝起酒来,慢慢的。

他喜欢学习,天天看报纸看书,一看就是半天。有时夜里,我们都睡觉了,他还在看书。

他喜欢音乐,经常欣赏有名的乐曲。他也爱唱歌,总是拿着歌本坐在那里哼歌。有时候还把唱的歌录下来,听听自己唱得好不好。

外公喜欢收集酒瓶,他的房间里有各种各样的酒瓶,颜色不同,有大有小,大的很大,小的只有一点儿,都挺好玩,我也很喜欢。

他有些习惯跟我们不一样。我们吃饭的时候,他睡觉,我们睡觉的时候,他又吃饭,走来走去,弄得我们睡不着觉。晚上,我们吃米饭,他不吃,要吃面条,有的时候,我们吃面条,他又要吃米饭。你说他怪不怪?这就是我的外公。

以孩子的眼睛,写出外公的特别形象,读读,感觉其中的观察角度,童稚表达,许多经过文字训练的文士不能及。他们少了这份难得的自然眼光和不拘牵的口语陈述。此文曾在几家大报刊载,并且有几位有名学者予以介绍并评价,我毋庸置喙。可三联版少了港版封底由范用先生手录的一首诗,我以为倒值得引出:

我不与人争,胜负均不值,

我爱大自然,艺术在其次。

且以生命之火烘我手,

它一熄,我起身就走。

这是英国诗人兰多的著名诗句,表现出暮年对世事的别样认识和境界,迎面死亡的神态,是坦然而自在的。

这几句诗,曾见到杨绛、绿原等多位学人引过,不过译笔各不相同。范先生所引,系绿原先生所译,语句音节,很是传神。

接下来一晃又是数年。虽然未通音讯,但在报纸上仍常读到范先生干净的文字。这样的文章,我都赶紧剪下来,夹附在先生的书中。还知道他又出了新书(我不敢再麻烦先生了,只是一个劲向出版社发函,希望还能邮购到)。不料在节令交替的2010年9月,竟读到了范用先生辞世的消息,他真的如兰多所说:“起身就走”了。(互联网传递速度太快,使我最早感觉难受)从箱底,我翻出《我爱穆源》,翻读着;还有范用先生有力工整笔迹的短札……我与范用先生的交往,就这么一点点,只是一个普通的读者与一位终生与书相伴智者间因为书而发生的。在范用先生,也许见得许多,可他却是认真对待的;在笔者,却是以书的交流而感受到书籍之外——人的精神,甚至境界。这些,我是不能忘记的。

购存阅读这部《范用存牍》,不期然见到自己当年幼稚且冒昧的信函,有些惊异。想来,范先生并未看轻僻地读者的唐突请求,我先后收到的两册《我爱穆源》可以为证。我的信函得以存留,并在数十年后与众多名家大家的信函一起刊发出来,更增加了对范先生的感激、思念。虽然我只能用有限的文字来表达这一点,可心底,却会保持对范用先生永远记忆,并以他的作为来鼓励自己,好好读书,认真做人。