叶圣陶书信十六通

叶圣陶先生(1894-1988)

去年春暮,应朋友的嘱托,曾写了一篇有关与文坛前辈叶圣陶通信的文章。翻读着叶老一封封来信,一时之间似温旧梦,仿佛又回到了四十多年前,和他鱼雁往来的那段极其温馨、欢快的日子。在我看来,作为中国新文学运动最早的耕耘者之一,他的信,是值得珍视的历史的碎片,也可以说,是一些足以寻味的回忆。于是,情不能已,把这些信,选其若干,一一抄录下来,并作了一些必要的注释,以此呈献于广大读者之前。

一、1976年5月8日

香还同志:上月廿八日书诵悉。

承足下与鲁兵同志常相念,感甚。

关于济难会,我可谓所知极少。我只为此会编过一种杂志叫《光明》。来访记者,一为湖南生萧朴生,一姓袁或阮,名更记不得,二人皆党员。其后与二位皆不相见,须打听当时在上海的老党员或知之。

《蜜蜂》与何明斋合编,我作歌词,何作谱。何系商务印书馆同事,管音乐方面的书稿。

我编的小学课本十二册,今人民教育出版社保存全部。我猜想上海中华书局的图书馆里可能亦有之。

教育教学研究所收集我的语文教育方面的文篇编为叶某某语文教育论集,已经编辑完工,据云今年可出。四十多万字,分订二册。上海文艺出版社方在收集我的有关文艺的文篇,将列入明年之选题。任此工作者为欧阳文彬。似足下与相识。

沈从文先生无机会晤面。其十二平方米之屋室,已否改善不得知。

匆复,即请

近安

叶圣陶 五月八日

“济难会”系1925年五卅运动后,为营救受迫害、被逮捕的革命者,和救济受难者的家属,成立的外围组织。中国济难会,又称互济会。《光明》半月刊,仅出刊六期,先后约三个月,由上海光华书局发行;作者有叶灵凤、陆定一、孙伏园、蒋光赤、玄珠(沈雁冰)等人(详见拙作《血雨腥风中诞生这〈光明〉》一文)。“小学课本十二册”,即在上世纪三十年代后期出版的《开明国语课本》十二册,旨在改变“通行的小学教科书,大都可以说陈陈相因,文字拙劣”的状况。由叶圣陶编写,丰子恺作图,上海开明书店发行。鲁兵,已故儿童文学作家,浙江金华人,曾任少年儿童出版社编辑。欧阳文彬,作家,曾在开明书店、新民晚报等多个单位担任编辑等工作。

二、1976年9月4日

香还先生惠鉴:手书昨接诵。震警未闻解除,但城区已极少篷帐,昨至城外访友,则尚见之。近日全城大规模修房,震坏者与不甚牢固者皆修之。解放军、工人、学生、居民共同协作,进度甚快。据闻不久可全部完工。徐开垒同志见过,通过信,当然不忘。属写字顷写就,仍烦转致,并乞代为道候。关良同志亦记得,其画见过不少,亦不忘怀。请为我达相念之意。上海亦传震情,我知已多日,缘有人与信来言及之。匆复,即请

近安

叶圣陶 九月四日上午

此信所提,系唐山大地震影响北京房屋倒坍事。徐开垒,作家,时任《文汇报》副刊《笔会》编辑。

三、1977年1月11日

香还先生:八日惠书诵悉。微恙愈已月余,近日一切如常,可请勿念。关良先生画幅极喜爱,请足下代为恳切致谢,又作一诗奉酬,亦请转致。记昔年关先生与许氏敦谷、地山兄弟同在上海,相遇似在郑振铎先生寓所,距今将五十四五年矣。吴县文教局叶玉奇同志处一信,亦乞转寄,我不悉其地址。四棵古柏甚可宝贵,我之意见,无非欲往观者得到畅适之鉴赏耳。匆复,即请

近安

叶圣陶 一月十一日上午

“文革”结束后,画家关良先生曾作画一幅,托笔者转致叶老。这里,短短的几句话,提到了一段往事。他们,包括画家许敦谷、作家许地山兄弟,以及郑振铎、关良,早在1920年代初就结交于彼此任职的上海商务印书馆编译所。此后,在1980年1月15日的叶老来信中,又一次提到了许敦谷,对这位曾为他的《稻草人》《古代英雄的石像》等几本童话集作插图的作者,仍念念难忘。他在1980年的信中告诉我:“许敦谷先生尚健在。近方得知,尚未与通信。”还说:“敦谷是地山兄,该比我大几岁。”“四棵古柏”,系指苏州光福司徒庙内,号称“清、奇、古、怪”的四棵古柏,相传为东汉大司徒邓禹隐居时所植,树龄已达二千年。叶老多次建议当地领导,树的周围应该拓宽,以便观赏。在给当时任职吴县文教局的叶玉奇同志的信中,也曾说:“司徒庙曾往观数次,最近一次为七一年三月间。其时小学方在上课。于古柏旁徘徊俯仰,觉四棵树之周围太嫌迫促,不宜于从各个角度观玩树之姿态。最好拓宽其周围空地,铺成草坪,或种小丛花卉,则于参观者大有裨益。今闻足下规划修复司徒庙,我猜想大致不在庙而在古柏。因提出拓宽古柏周围之空地一点,敢请考虑。小学尚在其处乎?抑将迁移他处?便中盼示复。”

四、1977年4月10日

香还先生:昨接复书,知近方抱病,病中作如此长书见答,可见关念之深。不知所患何病,日来已转佳否,非常系念,祝早日康复。如许多之印章,原来是足下平时所收集,多数极佳,得此足以娱心。前次寄来之一册,原来是惠赐者,今重展数过,深谢厚贶。依所请各打三份,大费神思,且在病中,感之无已。我将转赠喜爱集印之三友人,且以大名告之。此辈友皆中年人,二位曰吕剑王湜华,皆在外文出版局工作,又一位曰费在山,则湖州笔店之人员也。彼辈得此一批佳印,必将乐不可支,深感佳惠。此一批印章之边款必有可观,而足下不擅拓边款。可否与上海书画社中同志商量,彼中必有能拓边款者,若能请为拓出,亦是一乐。杜泽卿所刻印,费在山得拓本三枚,曾以寄示,今则已见其四。此君所刻皆甚好,足下如向绍兴地方及绍兴人中打听,或可更有所得。承询夏先生散文,仅出一册,曰《平屋杂文》,开明版,今我处亦无之矣。夏先生与我为亲家,我之子妇,夏先生之女也。匆匆奉答,再申祝愿,速占勿药。

叶圣陶 四月十日上午

吕剑系诗人,已故。杜泽卿,浙江绍兴人,清末篆刻家。1916年鲁迅曾为其《蜕龛印存》作序(详见拙作《杜泽卿的刻印》)。夏先生即夏丏尊先生。

五、1977年6月5日

香还同志:我到南方一个月,本月二日下午回来,才看到五月四日夜间的手书。足下盼复不见复,必然有些疑怪了。我仅到了南京、无锡、苏州、江阴四地。上海没有时间去了,因为陪伴我的儿子至诚不能再多请假了。满望能到上海,结果没去成,未免失望。只能期之下一趟了。

甪直与光福都去了,吴县文教局的一位女局长姓李,还有两位干部姓罗姓叶,陪我们去的。在甪直,罗汉之外,遇见了六七个当年的学生,都是七十以上的老人了。光福四株古柏依然葱茂。不久之后,东南两侧各拓宽八米,那就见得舒畅,可以站在各个角度上观玩古柏了。

寄下几方印章都看了几回。待湜华来,当给他看,把信与赠他的印蜕交给他。足下要我钞录写在湜华那一本印存上的题记,当然可以。我没有底稿,要向他借来才能写。我要告诉足下,近几个月来,眼力衰退非常之快。看信看书报,眼镜加放大镜才能看清,但是不多久就觉心烦,放下不看才舒服。写字呢,笔尖有没有触着纸,不大有把握。写这封信这样大的字也如此,小字不必说了。附带说一声,以后惠书,如能写大些,不用钢笔用毛笔,我看起来就方便多了。匆匆作复,即问

近佳

叶圣陶 六月五日上午

这是十年浩劫后,叶老第一次南行。并且又回到了他离别很久、曾在那做过小学教师的甪直,见到了他曾执教过的顾柏生、金里千、许志诚、许倬等几个学生。湜华,即王湜华,文史学者王伯祥的儿子。罗汉指甪直保圣寺内十八罗汉,为唐代雕塑家杨惠之所塑。

邓尉四古柏

在1977年9月29日的来信中,叶老又抄录了他所作的邓尉四柏二绝。现照抄如下:

邓尉四古柏

欣看四柏如前度,荣茂若将历万春。

拓地移墙瞻眺畅(四柏之东南两侧将各拓宽八米),

除虫摘子护持勤(有小蜘蛛为害,以时洒药液除之。见老工人摘柏实,询之,答称以免徒耗养料)。

放逸二评出定公,传神得要我从同。

只嫌体物微疏略,未辨殊形柏与松。

(龚定庵说京师翠微山,言不能忘翠微山龙泉寺之四松。下云昔日余游苏州之邓尉山,有四松焉,形偃神飞,白昼若雷雨。四松之蔽可千亩。平生至是见八松矣。邓尉之松放,翠微之松肃。邓尉之松古之逸,翠微之松古之直。邓尉之松殆不知天地为何物,翠微之松,天地间不可无是松者也)

六、1977年9月20日

香还先生:顷接惠书,并贶金文拓片三张,感甚感甚。偶患感冒,尚是上月中旬事,旋即痊愈。上月之杪本月之初曾往承德游观避暑山庄,同行者有谢老,兴致颇好。顾先生谈社会党之文,我未尝寓目。入社会党是一九一一年事。徐瀚澄之名约略记得,来书所称圆脸戴近视镜似亦对。至于杨宝峰之名,则全无印象。当时妇女参加者仅记有一人,今并其姓名状貌亦不能忆起矣。印蜕与湜华者已交与,勿念。兹欲询一事。上海有一先锋中学,他人转告,但记校名,不记地名。不悉其地址,敢请为打听一下。此校中有一语文教师为吴增慧,系老友之子,我欲与通信也。如能探明见告,实为厚助。余不多叙,即请

教安

叶圣陶 九月廿日上午

目疾仍未见全好,写字尚不能自己把握。

此信所提谢老是史学家谢国桢。顾先生即史学家顾颉刚。中国社会党成立于1911年11月5日,由留日学生江亢虎在上海首创。嗣后顾颉刚、叶圣陶、王伯祥、王彦龙等在苏州成立支部(详见拙作《叶圣陶和他的世界》)。江在抗战期间沦落为汉奸,出任汪伪政府考试院院长。解放后,病死于上海监狱。顾颉刚曾作《中国社会党》一文,其中说:“他们说的话,永远是几句照例话。他们没有主义,开会演说时固然悲壮得很,但会散之后就把这些热情丢入无何有之乡了。”徐瀚澄为叶老同学。

七、1977年12月1日

香还同志:上月廿八日手书昨日接诵。吴增慧已有书来,我所问者皆作答,大意与大札相同。于是我心中有数矣。短篇小说大概全已收入文集,惟五四以前者未收。当时盖未尝想到也。《倪焕之》写作,盖应李石岑、周予同之嘱托。其时我在商务。李周二君主持商务所出之《教育杂志》,欲连载一篇所谓教育小说,分十二次登完。我接受所嘱,分十二次交稿,每次之稿约写十天,皆于夜间寓楼中写之。至于编辑《小说月报》,则为郑振铎代庖。郑出游欧洲,商务派我为代,及其返国,仍由振铎编辑,我作代大约不满一年半。我编辑期间,登载丁玲之《莎菲女士日记》,巴金之《灭亡》,茅盾之《幻灭》《动摇》《追求》,又登载茅盾所作之《鲁迅论》,当时读者皆以为颇新鲜也。前洲公社属无锡县,大可参观。

圣陶 十二月一日

吴增慧女士系叶老同学、好友,又是他当年在甪直高级小学任教时校长吴宾若的侄女。吴宾若弟吴康,亦属叶老好友(详见拙文《与叶圣陶通信的那些日子》)。

八、1978年3月15日

香还同志:十二日手书,昨日接读。自学丛书已收到数日。原来出版局党委办公室主管人员即是熟友吉少甫,他立刻代购寄来,我已将书款邮资寄还了他。此事先已告知鲁兵同志了。开会期间稍疲累,休息数日,当可复其旧状。四六年上海集会纪念鲁翁,我是“文协”主负责人,必得发言。地点记得在辣斐德电影院。是日周总理亦到,讲话内容不记得,总之全场激动。我与周初次相识在重庆,时间大约是四六年前两三年,在商务时并未与接触,交往并不能说“深”。有一事奉告。吴增慧之婶母已于前月去世,即在增慧之寓所。我与吴家不通消息四十年,去年喜得相通,其中有足下之助力在。于是彼此书函往还,日记本得以交还。痛惜者增慧之堂兄不能孝养其母,想老人临殁必多伤感耳。余不多叙,即请

近安

叶圣陶 三月十五日

辣斐德电影院原在辣斐德路(即今复兴中路)。四六年,即1946年,上海文艺界协会集会纪念鲁迅逝世十周年。

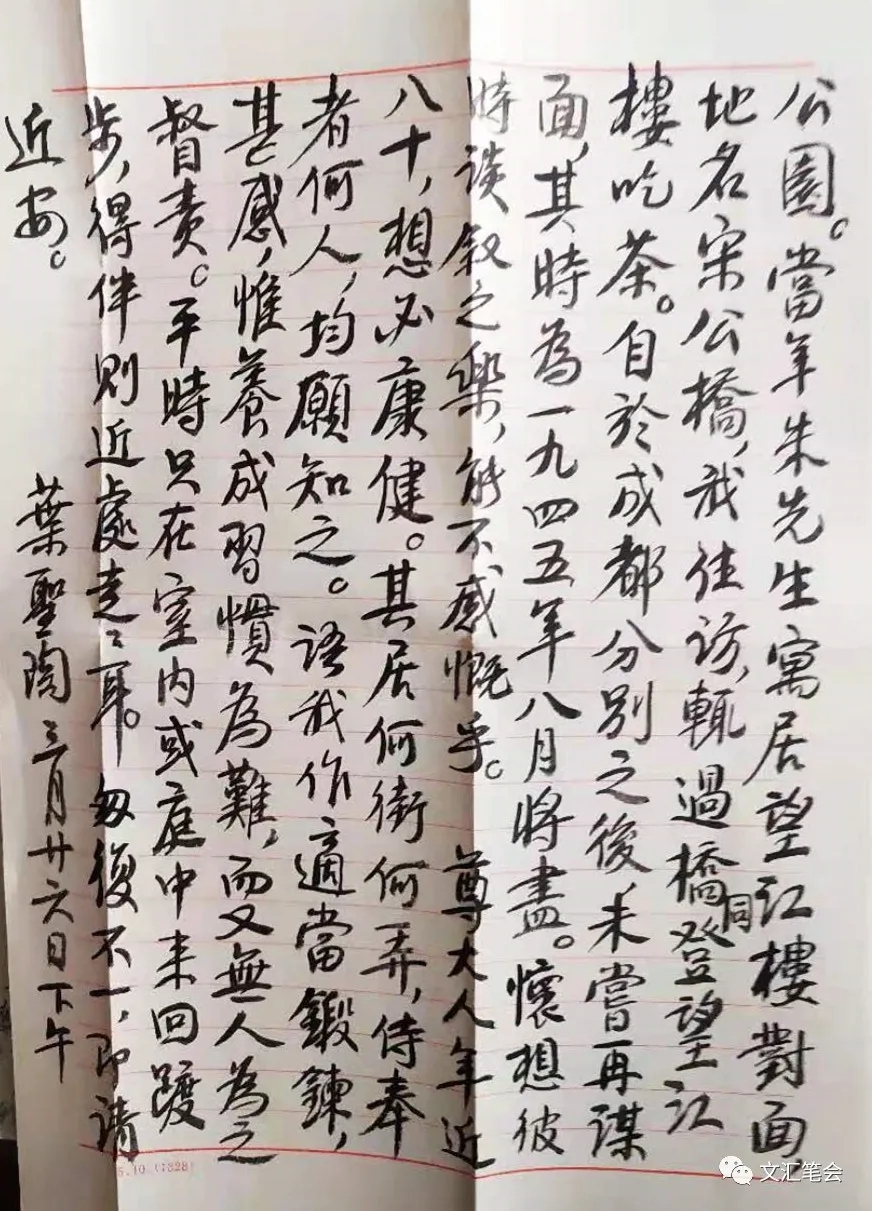

九、1978年3月26日

香还先生:廿三日香雪海惠书,昨日接读。四株古柏可观,惜周围局促,不能自较远处易地望之,玩其种种姿态。七一年三月间我曾往观,曾有此想。保圣寺罗汉,读者谓与紫金庵风格相同。唯紫金庵尚存其原来规模,背景俱在,保圣寺则大殿早圮,移其完好之数尊罗汉于他所,不复见原来之布局矣。承询拙词同访江楼一语。此江楼系望江楼,在成都东门外,濒岷江,今为公园。当年朱先生寓居望江楼对面,地名宋公桥,我往访,辄过桥同登望江楼吃菜,自于成都分别之后,未尝再谋面,其时为一九四五年八月将尽。怀想彼时谈叙之乐,能不感慨乎。尊大人年近八十,想必康健。其居何街何弄,侍奉者何人,均愿知之。语我作适当锻炼,甚感,唯养成习惯为难,而又无人为之督责。平时只在室内或庭中来回踱步,得伴则近处走走耳。匆复不一,即请

近安

叶圣陶 三月廿六日下午

香雪海,指苏州光福邓尉山,以植梅闻。紫金庵,在苏州洞庭东山。“朱先生”是朱自清。叶老于1974年除夕曾作《兰陵王》词,怀念朱自清。词中涉及望江楼。

十、1978年6月18日

香还同志:十四日手书昨日接读。我眼病稍麻烦,昨再往医院,医言微出血尚未止。看书报几乎办不到,写信亦只能信手为之,故只能简复。李根源书我未之见,其言吴中古迹甚有味。而足下括弧中之按语,亦见所知之周且富。邓尉古柏我曾作二绝句,俟他日录奉。鲁翁书札,在四川乐山时因日机轰炸焚烧。此事颇有问者,于去年《人民中国》之日文版拙文中曾连带说起。即希转告贵友。来书字极大,墨水亦浓,观之尚不吃力,然亦须眼镜加放大镜矣。匆匆,即问

近佳

圣陶 六月十八日上午

当年吴县第五高小之校长为同学吴宾若。吴在昆山下火车时蹉跌,适火车停而复小动,受压极重,不治而亡。继为校长者即沈长慰,非同学,相处亦甚得。沈为甪直之地主兼资本家,解放后被认为开明士绅,逝世已多年。又及

李根源即李印泉,云南腾冲人,中国国民党元老。抗战前长期寄居苏州。叶老信中指的是李根源所著的《吴郡西山访古记》,上海泰东书局出版。

十一、1979年3月10日

香还先生惠鉴:七日来示敬诵。鄙况如常,身体无恙,承时时挂怀,感甚。方先生赐刻印章极佳,受此厚贶,何可当乎。亦知平日所用者至平常,而我书拙劣,用佳章未足以掩其陋。复思奏刀大费精力,不如执笔涂雅之易。以此二者,遂不作恳人另刻之想。而足下爱我弥深,必欲致善印以畀之,感何可言。乞先为转达谢意于方先生,缓日再献拙书。兰陵王别纸录呈。牵牛花诗无甚意义,恕不录。承询以前所印集子,今皆不存。我迁徙频繁,在乐山曾遭日寇(一九三九年)轰炸焚烧,苏州遗留之物又为人随手取携,故解放以前之书全失。解放以后印少数几种,则为孙辈拖去,同学间辗转相借,终于不知去向。好在诸作皆无足观者,全失之亦不足惜也。何时“以字行”而不用名,今日已想不清楚。以上二事,皆将使足下失望,良为惶愧。匆匆作复,即请

近安

叶圣陶 三月十日下午

“方先生”指上海篆刻家方去疾,方介堪从弟,篆刻熔诏版、凿印于一炉。方曾于是年为叶老制阴文“叶圣陶”印一。叶老后作诗一首,分写两份,赠我与去疾先生。诗及跋云:“香还念我无佳章,为请奏刀锡宠光。此意非我敢存想,琼瑶到手喜逾常。结构舒服罔做作,刻划生辣见锋芒。第据直觉斯为美,莫能深论愧外行。从今自当钤此石,嘉惠不忘方与张。所惜作写两拙陋,簪花未必婉清扬。香还同志为我托方去疾同志治印,我作此诗报方,并录请香还同志赐览。一九七九年春叶圣陶”。“苏州遗留之物”云云,指的是他苏州青石弄故居存物散失事。

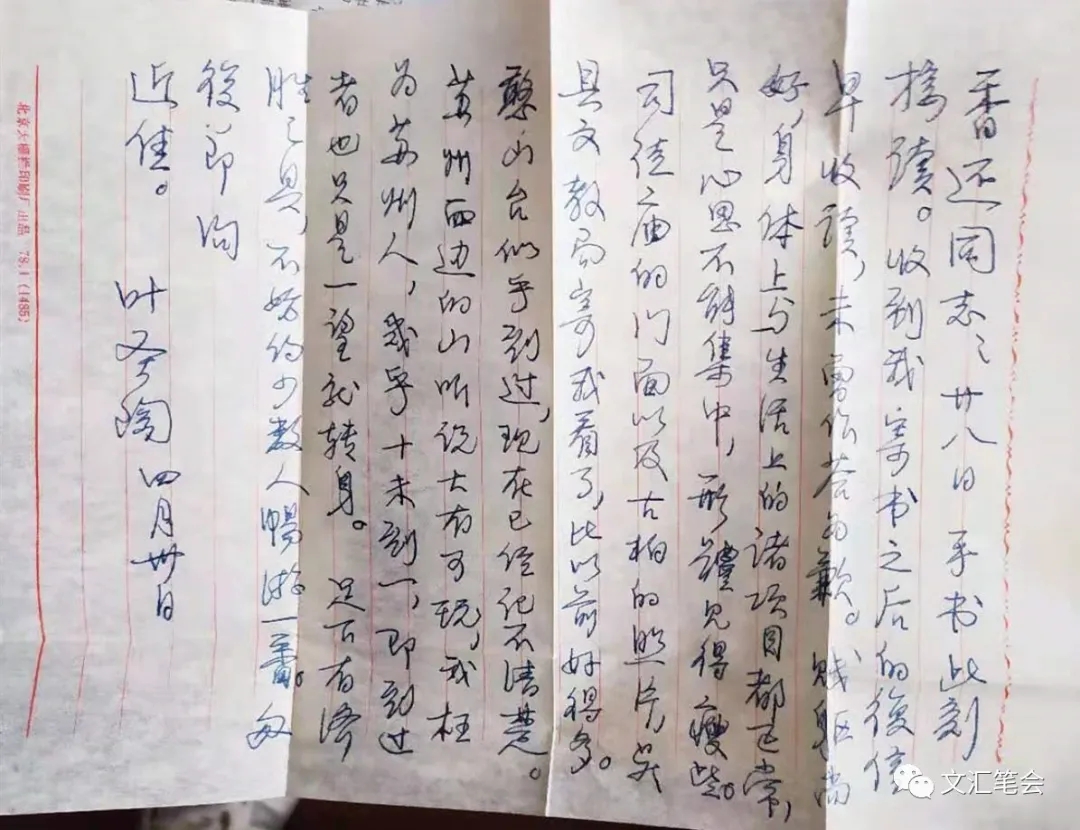

十二、1979年4月30日

香还同志:廿八日手书此刻接读。收到我寄书之后的复信早收读,未曾作答为歉。贱躯尚好,身体上与生活上的诸项目都正常,只是心思不能集中,形体见得瘦些。司徒庙的门面以及古柏的照片,吴县文教局寄我看了,比以前好得多。憨山台似乎到过,现在已经记不清楚。苏州西边的山听说大有可玩,我枉为苏州人,几乎十未到一,即到过者也只是一望就转身。足下有济胜之具,不妨约少数人畅游一番。匆复,即问

近佳

叶圣陶 四月卅日

憨山台在苏州光复蟠螭山西部,距石壁精舍约百米。传明嘉靖年间憨山大师在此修炼打坐,有摩崖石刻。

十三、1979年10月6日

香还同志:前日刚寄拙书一张,今日接读来信,正好有暇,立即奉复。

我身体尚好。偶然出去参加集会,坐二三小时,勉强可以对付,能不参加的,当然就不去了。

许涤新同志的《百年心声》我没见过。他说《倪焕之》的主人公就是侯绍裘,这是不对的。书中的王乐山乃是侯,写得很差,模糊不清,毫无生气。柳亚老的诗,他曾写给我,那也不过是说书中连带叙及绍裘罢了。我与侯也并不怎么亲密。

关于济难会,我不知其详。只办过该会一种杂志叫《光明》,组稿,编辑,印校,接洽出版,都由我经手。大概出了四、五期就停止了。

许杰先生偶与通信。本月开文代会,当可见面。木天夫妇惨史,我亦略有所闻。

匆复,即请

近安

叶圣陶 十月六日

侯绍裘(1896—1929),又名侯墨樵,江苏松江(今上海松江)人,早期共产党人,曾参加编辑《松江评论》月刊,于“四一二”反革命政变时遇难。柳亚子作《三哀诗》,其一即是哀悼侯绍裘的:“指天誓日语分明,功罪千秋有定评。此后信陵门下士,更从何处觅侯生。”“木天”,指穆木天,诗人,翻译家,十年动乱中遭遇不幸。

十四、1979年12月4日

香还同志:上月卅日手书今日到,诵悉一切。

我身体如常。眼睛益退化,阅览书写益不便,最为无聊。很少外出,集会能不到者即不去。只要不想什么,不被迫作文,夜眠就颇酣。

欧阳文彬来京耽搁些日子。她要编我的文编,我对这类事不感兴趣,亦不便反对。她去图书馆查到些材料,据云明年着手编。

对于《儿童文学史略》我亦无贡献。当时只因郑振铎先生编《儿童世界》,要稿子,我就写了几篇童话。我不曾写过有关儿童文学的论文,也不留意他人的东西。因此,来书所问,我竟莫能回答。还有一件非常抱歉的事,鲁兵同志寄我一本丛刊,其中一篇足下的文,我以字小篇长,未敢阅览。鲁兵同志曾经来信问我,我只能抱歉回答,说尚未过目。常有人来信问我类乎足下所提之事,我深感为难。记忆不佳,回忆费力,往往回答不出。敢言实况,务希原谅。其实,评论现代人之作,与评论古人之作一样。今人评古人之作,自抒己见,不去问亦无法去问古人,那么今人评今人之作,尽可以照此办理,不必问本人也。我这个说法,足下以为何如?

承询明春是否到沪,我想恐未能。我出门须有人陪侍,而儿、女、孙与孙媳皆不能请长达一个月之假,我就不能离开家庭。照我现在的情形,即使能出门亦无聊。譬如到了上海,要访友或游什么地方都得乘汽车,行走一里路也不成,那又有什么趣味呢。我盼足下有来京的机会。

刚主先生恐是误记,我不记得牵牛花之诗。

适量活动竟无之,生活只在三间屋里。每天量体温,按脉搏,觉其正常,就算放心。

惠赠二印之拓本,谢谢。以“造桥修路”为闲章,颇为别致。

此信相当长,殊为难得。一般复信往往如电报,简单回答即了。即问

近佳。

叶圣陶 十二月四日

鲁兵寄一本丛刊,即当年少年儿童出版社编写的《儿童文学研究》。刚主先生,即明史专家谢国桢。

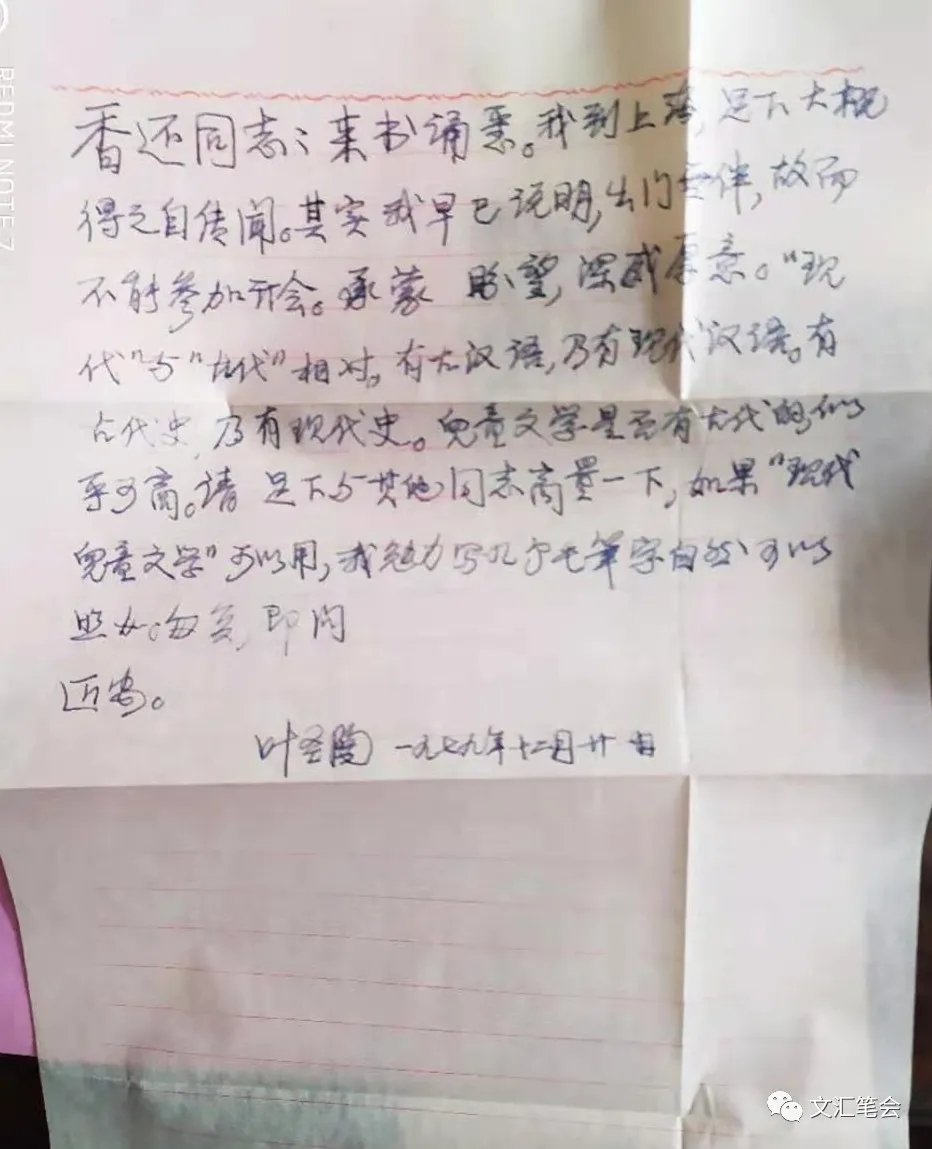

十五、1979年12月20日

香还同志:来书诵悉。我到上海,足下大概得之自传闻。其实我早已说明,出门无伴,故而不能参加开会。承蒙盼望,深感厚意。“现代”与“古代”相对。有古汉语,乃有现代汉语。有古代史,乃有现代史。儿童文学是否有古代的,似乎可商。请足下与其他同志商量一下。如果“现代儿童文学”可以用,我勉力写几个毛笔字自然可以照办。匆复,即问

近安

叶圣陶 一九七九年十二月廿日

对于中国古代是否存在严格意义上的“儿童文学”,叶老在此委婉地提出了他的看法。

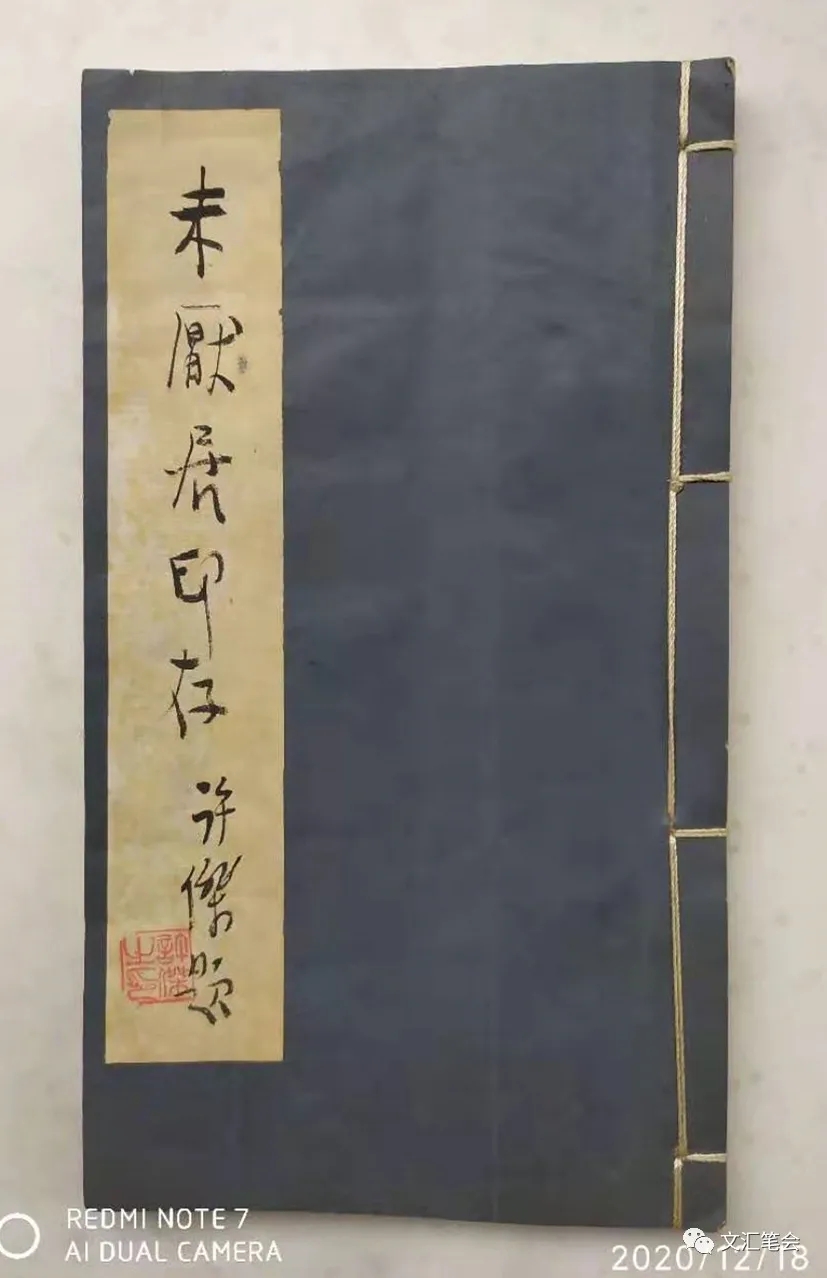

十六、1982年3月20日

香还同志:承特写墨笔大字信给我,关爱之情甚深,感极。我还是只能简答。

阮君之名请教萧三,不知有无希望。

印存翻过一遍,无意见。称“未厌居”自无不可。两篇拙作序文之缮写为尊翁生前手笔,对足下极有纪念意义。“吴兴常絜……”一印系草桥同学沈君宜,名长吉,沈为甪直人,在高小教博物。“心意欲飞仙”与“随便”是何人嘱刻,全想不起。今将印存挂号寄还。

我进过三处私塾,同学中无有尊翁。悬桥巷口有协记布店,我还记得。

大稿接洽出版受波折,此是意料中事。足下不馁决心做成它,极好。至于如何评论我,务从尊意为便。来书多称扬我的话,使我深感惭愧。我自知平常,对他人的影响决无足下所说的那样大。

笔名郢生,乃是拆字法。“圣”中取“呈”,“陶”中取“阝”,就是“郢”字。其实“陶”的“阝”并非“郢”的“阝”。我母朱姓,“朱逊”乃是“朱家的外孙”,又把“孙”变为“逊”。我妻字“翰仙”,改“仙”为“先”,就成“翰先”。都是随便想到,毫无深意的。

《甪声》我想不起了,我头脑中似乎无此名字。前日寄上《论文艺》一本,想已先到。匆复,即问

近佳

叶圣陶 三月廿日下午

“阮君”见前引济难会事。萧三,诗人。当时已在病中。“未厌居”,叶老书斋用名。叶老曾在开明书店出版散文集《未厌居集习作》。“草桥同学”,草桥即苏州府公立中学堂,校址在草桥边,故称作草桥中学。“大稿”指拙著《叶圣陶和他的世界》,后由上海教育出版社出版。《甪声》实系《直声》之误。为1920年代初,叶老在甪直第五高等小学任教时,和学生共同编印的油印文艺刊物。

2020年6月18日于上海亿润苑