尚留花絮在人间 ——谢国桢与施蛰存的“金石交”

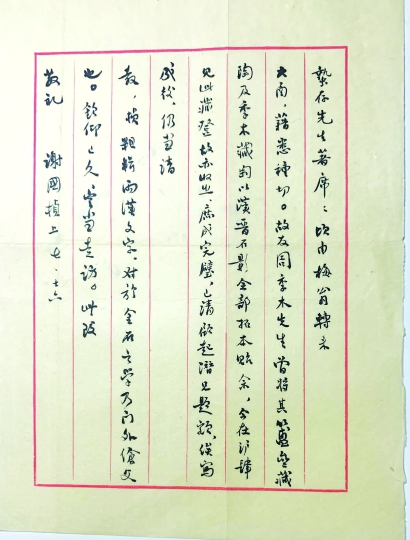

谢国桢致施蛰存信

近年来施蛰存先生的一些藏书和信札旧物,时常流入于书肆和拍卖场所。几年前我曾于一场小拍中竞得一批书信,皆是施先生朋友寄他的书札,有词学家钱仲联、史学家陈迩冬、翻译家周煦良等总共二十余封。拍回存之箧中一晃就是三年,只因平日里俗务纷杂,故一直未作整理。记得当时竞拍中,另有一件施蛰存的《金石丛话》手稿更令我“垂涎”,起拍价不到一万元,我心理价位定了三万,在竞拍过程中又上调至五万,但还是拿不下,眼睁睁地看着它奔六万而去,花落别家矣。去年得朋友之荐又获一件谢国桢致施蛰存书札,此也应是施先生的家中存札,据悉谢国桢给施蛰存的信不止三五,今已大多流出,此乃其中之一吧。

谢国桢先生是著名明清史专家,他三十岁出头,就撰写出版了《晚明史籍考》和《明清之际党社运动考》等专著,后者曾得到鲁迅“钩索文籍,用力甚勤”之佳评。谢国桢一生崇敬鲁迅,只是年轻时未获拜访的机会,缘悭一面,不过年纪轻轻就得到鲁迅点赞,鲁迅还在文章中推荐他的《清初东北流人考》,也值得他一生引以为傲了。除了史学家身份,谢国桢还是藏书家、版本目录学家和金石学家。他的斋号称作“瓜蒂庵”,意即在收藏一些善本古籍过程中,太珍贵的买不起,只能摭拾一些别人看不大上的零片断缣。他说这“好比买瓜,人们得到的都是些甘瓜珍品,我不过是捡些瓜蒂而已”。谢晚年还写过一首自述诗:“重逢盛世百无能,坐守青毡过一生;浪掷年华虚岁月,拾得瓜蒂结瓜成。”这自然都是他的谦辞,所谓甘瓜苦蒂,其实各有所成,何况谢先生的成就硕果累累,岂是“瓜蒂”所能涵盖?

十多年前我曾买过一本《瓜蒂庵文集》,虽读过数篇,但基本没什么印象了。这次获得一叶谢国桢致施蛰存的书札,故又找出文集重读。为了解读书信中的关系,还专向安迪兄借了一厚册《施蛰存先生编年事录》对读,以找出一点蛛丝马迹为快。

谢国桢与施蛰存是 “金石之交”,两位先生都有收藏和研究金石文字的癖好。尽管谢先生年长施先生四岁,但在金石收藏和研究上似乎施先生涉猎更早,且著述也多。早在上世纪三四十年代,施蛰存就已经有访碑和搜集金石拓片的兴趣,至五六十年代,对于金石的收藏考订用力更勤,待八十年代后,相继出版了《水经注碑录》(1987年)、《北山集古录》(1989年)、《金石丛话》(1991年)、《唐碑百选》(2001年)等。谢国桢是古籍版本专家,他曾说“余于书籍碑版,夙敦所好”,可见早年也喜金石碑版,而在七十年代初中期,则是他大力鉴藏并研究金石碑拓的时段。如谢先生有两首《题秋浦周氏季木以宋纸精拓所藏汉魏石经残石》,诗并题记云:

故友声容尚宛然,

开阳门外有遗编;

世界不与我同死,

流水无情怅逝川。

短短星辰短短宵,

蝉翼如雾影还遥;

可怜四十五年事,

犹得摩挲永岁朝。

余既藏周季木汉晋残石墨本,绍良弟复为致季木先生用宋纸精拓汉魏石经残字,王静安师为之手写石经图,考证其石经残字位置甚详,墨迹如新,甚可宝也。季木精鉴别,喜藏石,惜为纷华所累,绮罗所煎,偶撄疾遽卒,年四十有五,盖与张皋文同岁也。徒以家世簪缨,豪华成性,未能竟其所学,惜哉!然其平生夙嗜,积石藏陶,留为后人治学之资,固与资产阶级富家郎贮金玉宝财货者有间。一九七二年八月十二日晚溽暑困人,夜不能寐,展阅旧藏,怀念故友,重录题碑绝句,不觉凉风习至,热为之减。

周季木名进,室名居贞草堂。工书法,富收藏,尤喜藏汉魏两晋碑刻原石及古陶、古泉等。“绍良弟”是周季木的侄子周绍良,也是文史学家,曾随谢国桢学习古代文化史。谢国桢先生金石收藏的最重要部分,得之于周季木、陈介祺以及吴大澂的旧藏,他在一九七五年元旦试笔,做了一首诗《题潍县陈氏旧藏汉器及其他拓本后》:

校改攻坚事万端,

何暇襞积理丛残?

河山举目无穷碧,

尚留花絮在人间。

此时谢先生年逾古稀,得其闲暇,故重拾旧好,开始整理考订金石碑版,汇聚成册,为后人留存一份祖国的文化精华。他有一段题跋,写于一九七六年十月二十八日:“……承党及我所组织之眷顾,悯余年老,使暂得休息,余乃能重理史乘,温故知新,而寝馈其中。风雨寒暑无间不觉其劳也。为治两汉先秦史迹,初得簠斋藏残瓦当,继得簠斋手题秦汉瓦当,旋又于吴门获何昆玉、丁少山为拓琅琊台刻石,于台下发现之秦瓦当,拓寄吴愙斋者,有清卿题字,于陈吴两家所藏之瓦当拓本能聚于一室之中,每一摩挲,未尝不心快神怡,用辑而存之,使先贤遗泽不致失绪,用备来者省览,亦盛事也。”

熟悉了这一阶段的背景,再来解读这一叶谢国桢致施蛰存的手札,则比较清晰顺畅了。

蛰存先生著席:顷由梅翁转来大函,藉悉种切。故友周季木先生曾将其簠斋藏陶及季木藏匋以汉晋石影全部拓本贻余,今在沪肆见此藏登故亦收之,庶成完璧,已请顾起潜兄题额,俟写成后,仍当请教,桢粗辑两汉文字,对于金石之学乃门外伧父也。钦仰已久,定当走访。此致

敬礼

谢国桢上 七.十六

此函未署年款,但从此信的客套语气和措辞,估计两位先生此前尚未谋面,尤其是“钦仰已久,定当走访”一句,若曾有过从则不会出此语也。据《施蛰存先生编年事录》记载,一九七六年“八月七日,谢国桢(刚主)来先生寓所访问”。这一次访问,施蛰存赠了谢一册《金石百咏》,谢翌日致函施先生表达谢意: “一昨快谈,得聆麈教,并赐大著《金石百咏》,归后读之,溽暑顿消……”谢国桢并抄录了自己的旧作《读碑绝句》回赠。我以为这一次拜访,很可能是两位先生以金石订交的开始。再根据其后的交往故事看,谢先生的这一封信,写于一九七六年的七月十六日是最有可能了。

因为一九七七年三月六日,据《施蛰存先生编年事录》记:“先生作诗并题《谢刚主得瓦登铭文拓本一百八十纸,陈簠斋贻吴愙斋物也,既装为二册,许借观逾月,题一诗归璧》”,这正好对应了书信中“今在沪肆见此藏登故亦收之”一句。我最早见“藏登”二字尚不明所指,且遍查不得。直至读到了“瓦登”方恍然,此处“登”要作古代的一种器物解。

说来也巧,谢国桢的这一批沪肆上所得的“瓦登拓片”,施蛰存其实是先于谢看到也欲收入的,只是因议价问题而稍迟疑了一下,就被谢国桢捷足先登了。《编年事录》中有一段施先生自述:“1976年夏,余在朵云轩见新收拓本一包,皆古匋文,议价未合,遂姑置之。以为此物无人欲得,迟数日,终当为我有。越旬日,再往,则此包已为谢刚主购去,始悔之。”后来两位先生相见,交谈了此事,原来这一包拓片是陈介祺将所藏带字的古匋登残片,拓全份赠给吴大澂的,凡一百八十余纸,上有陈氏题字。此乃吴大澂家散出之物,世间恐无第二本矣。谢国桢得之装池成两册,请顾廷龙题额后带到了施先生处。施蛰存向谢借观欣赏,并求“留寒斋一月,余为题诗归之”。

施蛰存的题诗《编年事录》中未录,我查他处得之,诗为一首五言律:

齐鲁一抔土,周秦几劫灰。

道存残瓦甓,铭识古登台。

金石开新域,交情寄别才。

二斋遗韵在,令我意低回。

题诗写于一九七七年三月,也就是谢国桢写此信以及见面后的第二年。谢国桢信中开头提及的“梅翁”,即郑逸梅先生。我曾请教郑有慧女史,她说七十年代后期,谢先生与祖父交往甚频,每次来沪多会来我们家小坐,有时还会吃了午饭再去。那么很有可能谢与施的最初交接,是通过郑老牵的线,故有“顷由梅翁转来大函,藉悉种切”句。查郑有慧编的《郑逸梅友朋书札手迹》,其中一封七十年代末谢国桢给郑逸梅之信的最后,还附有一句“致施蛰存兄函,亦望加封代寄”,可知梅翁为之转信,还不止一次两次呐。

谢国桢一九八二年九月四日在京辞世,那时消息传递迟缓,查《昭苏日记》可知,施老是九月十二日才收到讣告,当日记“得刚主讣,即发唁电其家属”。

那么也就是说,自一九七六年七月“由梅翁转来大函”始,谢、施二老的直接交往,也就差不多六年的时间吧。

最后顺便说一下谢国桢的书法。谢国桢一九二五年投考清华国学院,以头名的分数进入了梁启超、王国维等一批国学大师的门下。他有一篇回忆清华同学的文章,说“籀史之暇,仍不废吟咏,作业之余,尚从事于临池”。他的书法,从北魏入手,也兼习隋唐名碑。清华结业后谢国桢曾随梁启超至天津“饮冰室”,协助编纂《中国图书大辞典》,并兼任梁启超两个女儿的家庭教师。此一阶段与梁启超晨夕相晤,在潜移默化中获益良多。其楷书受梁启超的影响最大,方峻清朗,棱角分明,即使一些题跋和尺牍行书,也浑厚恬雅,气息入古。

谢国桢在清华国学院很受老师之器重。我们都知道一九二七年六月二日,王国维投昆明湖的前一天,也就是六月一日晚上,谢国桢、刘节等同学在王先生的家里闲谈请益,王先生还专为谢国桢题写了扇面,以楷书题录晚唐韩偓的一首七言律诗。据说王国维第二天出门后又返回,特意将题扇落款上的“刚主仁兄”的“兄”字,以重笔直接改成了“弟”,然后从容走向了颐和园的昆明湖畔……这一绝笔,谢国桢始终珍藏在身边,直到永远。