周汝昌燕园遗事

周汝昌

在图书馆觅得《懋斋诗抄》 由此涉足“红学”领域

红学家周汝昌与燕京大学的渊源甚深,前后达13年。1937年他从天津南开中学毕业,正逢中日战争开始。1939年考上了燕京大学,又因为遭水灾,推迟到第二年才入学。英语系读了仅一年,1941年冬便遭日寇封校。待到1947年又重新考入,继续学英语。

燕园里的老师,与周汝昌关系最好,日后最念念不忘的,是顾随。但两人实际上并没有正式的师生之缘,周汝昌只是在第一年里,作为外系学生去蹭听过中文系顾随老师的诗词课,便开始书信往还和诗词唱和。后顾随转去辅仁大学和天津师范学院任教,再无当面教学的机会,但一直保持密切的通信联系。严格说来,两人是函授或诗友的关系。

1947年秋开学后不久,周汝昌收到四兄祜昌的来信,说他近读亚东版《红楼梦》,见胡适先生在《红楼梦考证》中说,由于他得到敦诚的《四松堂集》,世人方知曹雪芹其人其事,而敦敏的《懋斋诗抄》却遍寻未得。你在京校,何不一试,查觅此书?周汝昌立刻直入图书馆,居然一查即得,在《懋斋诗抄》中发现了六首有关曹雪芹的诗。继而写出文章,在天津的《民国日报》上发表,并因此提出了曹雪芹卒年的“癸未说”。

细想想这里似乎有一个问题:胡适在1921年已公开访求此书,燕大图书馆并非偏僻,多少硕学鸿儒抬手可查,为什么竟然暗藏了26年,留给学生周汝昌去发现呢?这就引出了第二位老师邓之诚。当周汝昌请教他时,没想到邓先生说:“我早知道,胡适早就来问过我。因我不喜欢他——已成‘半个洋人’了,我没告诉他。”据《邓之诚日记》,他于1946年6月21日在藏主徐家还见过有胡适题跋的庚辰本《石头记》,也不感兴趣,态度是“非吾所知矣”。

却原来,邓之诚早就是胡适的老对手,当五四时期新文学运动方兴时,他也在北大当教授,是与“新派”对立的“老派”之典型。他憎恶白话文,凡学生试卷中有用“的”字处,必一律改成“之”。后来任教燕京,年年都要讲几回:“城里面有个姓胡的,他叫胡适,他是专门地胡说。”当胡适通过燕京陆志韦校长向他询问《懋斋诗抄》时,邓之诚明知不告,也就合乎情理,不足为奇了。如此才给周汝昌留下了发现的机会,周汝昌的人生,因此才定位于红学。

此后事情的发展,既获益于邓先生消极的“知而不告”,还要感谢报纸兼职编辑、北京图书馆善本室主任赵万里先生积极的穿针引线。赵先生组织来红学名家胡适、俞平伯的来信在报上发表,周汝昌再连写两篇文章与二位名家答辩。新秀周汝昌对胡、俞两人的感觉很不一样,他对胡适的来信感到“欣幸无已”,并继续通信,求借书籍;但是却认为俞平伯是“冷水浇头”,“微词见讥”,从此结怨,这该是另一篇文章的题目了。

胡适致周汝昌信的信封

周汝昌与胡适往来通信三阶段 心理有细微转折

周汝昌与胡适的往来通信,基本上完好地保存至今。这非常难得,使我们可以梳理两人关系的发展脉络,切近地观察周汝昌心理的细微转折。通信时间是1947年12月到1948年11月,前后约一年。为了更清楚地观察其发展,可以分为三个阶段。

第一阶段是1947年12月到次年6月。周汝昌的文章《曹雪芹生卒年之新推定》于12月5日发表,胡适在12月7日写信,到次年1月18日才寄出。作为北京大学校长给一位燕京大学的学生写信,这信写得异常谦逊,礼贤下士:“《懋斋诗抄》的发现,是先生的大贡献。……先生推测雪芹大概死在癸未除夕,我很同意。”“关于曹雪芹的年岁,我现在还不愿意改动。……先生说是吗?”周汝昌以回信的方式反驳,题为《再论红楼梦作者曹雪芹的生年——答胡适之先生》,3月写成,5月发表。他的理由是开列年表,把作者与书中人物混为一谈,以书中岁月季节、年龄时序与清史、历算配合来看,自认为“若合符契”。他还说,这排列年表的办法是跟俞平伯的《红楼梦辨》学来的。6月4日,周汝昌再致信胡适,商请借阅多种书籍,包括胡适自藏的珍本并向别家代借。

第二阶段开始的标志,是6月27日周汝昌到东厂胡同一号拜见胡适,并借到了甲戌本《石头记》。这天是星期日,燕京大学开始放暑假,周汝昌应该没有返校,而是携书直接返回咸水沽家乡。周汝昌和四兄祜昌觉得机会难得,便先斩后奏,在暑假里为甲戌本抄了一个副本。就在抄书过程中,收到了胡适来信,对周汝昌提出的“集本校勘”,胡适答应“我可以给你一切可能的便利与援助”,还劝导,“我劝你暂时把你的‘年表’搁起。专力去做一件事,固然要紧;撇开一切成见,以‘虚心’做出发点,也很重要,你说是吗?”

周汝昌在暑假里写成一篇长文《跋胡藏脂砚斋重评石头记》,其中除了正面肯定脂本,怒斥高鹗“伪续”,反驳俞平伯的题跋以外,还与胡适争辩“文言、白话”之分,甚至以讽刺口吻拉扯上胡著《白话文学史》。暑假两个月里,周汝昌曾两次给胡适写信,对抄书之事一字不提,故意隐瞒,却附寄上这篇长文,说是求教,实际意在求发表。一边批你的观点,一边求你的推荐,这是对胡适度量和耐心的考验,还是对恩师无意间的冒犯?

返校开学后的9月11日,周汝昌才在信中报告了将甲戌本抄录副本的事,这时生米已煮成熟饭。14日他又再发一信,催促借书。在其后的两天里,连续收到胡适的三封信。胡适一方面对周的长文表示了不客气的批评,不同意发表,但暂时没有寄回,还花了几个小时的时间帮他删改;另一方面是对他擅自抄录甲戌副本,大度地表示,“我真觉得十分高兴!这是一件大功劳!将来你把这副本给我看时,我一定要写一篇题记。这个副本当然是你们兄弟的藏书。我自己的那一部原本,将来也是要归公家收藏的。”9月19日周汝昌的回信寄到南京,他感谢胡适的“襟怀风度”和“开明亲切的指导”。对于先生的批评和删改建议,他是笼统地接受,却具体地逐一争辩,显然并不心服。谈自己的文章,他把俞平伯扯进来比较,既批驳俞的见地,又贬低俞的文字。10月23日,周汝昌又写了一封很长的信,对着学界领袖胡适,诉说了很多自己和四兄的个人情况。

我们可以看出,在9、10两个月间,周汝昌的心态发生了渐进的变化。对胡适他不再像一开始那样毕恭毕敬,拘谨客套,而是在逐渐熟悉后,拿大师不当外人,开始披肝沥胆,倾诉衷肠。在其背后,心中也有不满和不敬在滋长。与此相对应,在甲戌本到手近四个月以后,周汝昌也已经不像一开始那样奉若神明、珍若拱璧了。分析其原因,可能一是与珍本长期亲密接触后,敬畏之心渐消;二是随着胡适允许录副、答应题跋、继续借书等大度行为,便得寸进尺;三是对胡适退稿、大删和不同见解的报复心理。一个标志性行为是:在10月23日的信中,周汝昌表示准备归还甲戌本。所以第二天,他在甲戌本首册第四回末的空白页上擅自写下告别性题记:“卅七年六月自适之先生借得,与祜昌兄同看两月,并为录副。周汝昌谨识。卅七、十、廿四。”这就像是在名胜古迹上写“到此一游”,此举未经胡适许可。

就在10月下旬,一个突发性情况改变了故事的进程,胡、周关系因此转入第三阶段。此时出现了一个第三者,孙楷第先生由北大转到燕京任教。他是中国古典小说版本目录学的专家,后在课堂上介绍了裕瑞的《枣窗闲笔》一书,引导了周汝昌红学研究的方向。而此时更重要的是,他成为胡适与周汝昌之间的传书使者。10月27日,周汝昌收到胡适的挂号信:“《四松堂集》,又你的长文,今早都托孙楷第(子书)教授带给你了。子书先生是中国小说史的权威,我很盼望你时常亲近他,他也很留心《红楼梦》的掌故。……脂本的原本与过录本,都可以请子书先生看看。他若高兴题一篇跋,一定比平伯先生的跋更有价值。”

胡适1947年12月7日致周汝昌的第一封信

周为什么迟迟未归还甲戌本

接信当天,周汝昌去孙家取回了《四松堂集》和他的长文。第二天,孙先生到访四楼周汝昌宿舍,理应为取甲戌本而来,却空手而归。孙、周二人连续两天见面,周汝昌却没有遵胡适嘱把甲戌本交给孙先生。他在10月29日回信胡适,除表示“感谢不尽”外,还说:“孙子书先生昨天特别亲过敝屋,把先生的来信已给他看过了,我预备今明日就把脂本正副都拿给他看。……脂原本本想立即归还,但因先生提议给孙子书先生看,我想等和《四松堂集》一并奉还吧。”周汝昌这样说了,但事后并没有做到。

直到此时,周汝昌才看到了胡适对他长文的修改,胡适改得很多很细,删去浮词,缩短冗文,还在一整页上打了大“×”。于是,周汝昌心中的不满变得具体而强烈了。同在10月29日,刚刚在信中谦称,“拙文本太丑,承为手削,光宠莫名!”旋又在《跋脂文》后加附记:“胡先生只嫌吾行文芜杂拖沓,而关乎意见是否正确,全无一语评按,冷静过于常人,不似其是是而非非勇于奖人之素性。文中曾提汪原放印‘程乙本’之非当与‘白话文学史’一词,甚望此二事并未予胡先生以任何不良感觉耳。”10月31日再加附记,言辞更为尖刻:“若掂播字句,则任何名家文章,亦可吹毛而削改,不第拙文也。如胡先生《跋乾隆庚辰本脂砚斋重评石头记抄本》一文写得最乱,字句尤多未佳,我亦可得而笔削。”这些是他私下写的心里话,原本未想给人看的。

这证明在三天里,周汝昌的心理发生了转折性的变化,那么对甲戌本的处置也要另作考虑了。他临时改变了主意,没有立即归还甲戌本,也没有转交给孙楷第。

11月某日,孙楷第先生第二次造访周汝昌宿舍,送来大字戚序本,捎回《四松堂集》。但周汝昌并没有如前信所说,把“甲戌本和《四松堂集》一并奉还”,孙楷第还是未能见到甲戌本。在甲戌本尚未归还的情况下,胡适慷慨送来了第四套书。此戚序本后来未及归还,周汝昌留作自用,在上面过录校订庚辰本的异文。十八年后在天津家乡周祜昌的家中,失去无还。

现存的胡适与周汝昌之间的通信,计有胡信六封,周信九通,到周汝昌10月29日一信戛然而止,似过于突兀。此后双方至少应还各有一信,现已不存。周汝昌承认“在旧信札中缺失了至少一封去信”。而香港的梅节推测,大概在11月初,“胡还写了一封重要信件寄周,对周手上的四部借书做出区处的指示,对周的研红提出最后的忠告。因这封信有些内容周不想别人知道,后来把它作掉了……隐没了最少一通。”

论情论理,此信确实应该有过。试想胡适收到了孙楷第带回的《四松堂集》稿本,却未见甲戌本,又知孙楷第根本无缘得见,再看周汝昌在29日信中曾满口应承,显然是言而无信,事出意外。那么胡适会作何感想,怎样回信?再大度的谦谦君子也会有情绪的反应吧?如此想来,胡适最后一信的迷失,不一定是无心之失。

甲戌本在周汝昌手中又保存了一个月,到11月末,北平已被解放大军合围,平津战役即将打响之时,周汝昌才与同学周培章一起步行进城,到东厂一号胡宅还书。胡适没有再见周汝昌,书在门外交给了胡家的次子胡思杜。胡适于1948年12月15日携这部甲戌本《石头记》飞离北平。在其前夜,还将《四松堂集》留交北大图书馆,意在给周汝昌用。

那么,周汝昌为什么不肯把甲戌本交给孙楷第先生?那样岂不是既遵从了书主胡适的指示,又满足了老师孙楷第的愿望,自己也免除了长途跋涉送书之苦,是三全其美的好事吗?他何乐(或者应该说是何苦)而不为呢?笔者在苦思冥想了超过一年之后,终于寻获一个合理的解释。那就是:周汝昌希望保留自己再次面见胡适的理由和机会,当面还书,以求得胡适在自家的录副本上题跋。如果把甲戌本交给孙楷第,这一希望很可能就落空了。为此周汝昌不惜违背胡适的意愿,不惜牺牲孙楷第得见甲戌本的机会,也不惜自己以劳代逸,步行进城(这是后发的特殊情况)。

围绕周的研究生学历 发生过哪些意外

62年以后,研究者梅节、沈治钧认为,在1948年“胡周交往中周汝昌欺瞒胡适、扣压甲戌本等”,或曾把书私自转借给他人(陶洙)。笔者认为证据不足,或定性过重,未敢附和。我相信青年周汝昌并无恶意,不过有些私心而已。这就是周汝昌红学事业的开端,也是他一生为人的塑型期。后来胡适说,“周汝昌是我‘红学’方面的一个最后起、最有成就的徒弟。”但是周汝昌直到晚年写《周汝昌与胡适》,从来没有承认胡适是他的师父或老师。

1950年夏天,年已32岁的周汝昌从燕京大学西语系毕业,成为新中国成立后的第一届毕业生。这时中文系新成立了研究院,周汝昌考上了仅有的两位研究生之一,另一位是许政扬。然后他在燕园内经历了反美和知识分子思想改造运动,不必细表。这时候,周汝昌结识了张伯驹、陶洙等老一辈旧式文化人,在燕园旁的“展春园”里参加诗词雅集,如鱼得水,却在燕大中文系研究生的学业上步履艰难。在1974年写的《红楼梦新证·重排后记》中他承认,“研究院给我开出的经史子集的长篇必读书目,我是一本也没有真去读”,并预料自己“大抵不能卒业”。当然,这是周汝昌在“读书无用论”盛行年代的自白,与“学历至上”的当下不可同日而语。而事实上,周汝昌的研究生终归没有读完。

在客观上,这也与当时的思想改造运动和院校调整的前景有关。消息已经在流传,不仅中文系研究院,连燕京本身如何下场,都难以预料。故也许“三十六计,走为上计”。1951年秋天,华西大学由于外籍教师离开而向燕京求援,急需一位英文讲师。校方想起了周汝昌,就商于中文系主任高名凯,动员他以旧燕大1949年西语系本科毕业生的资格就聘。也许周汝昌也觉得中文系研究院读得太辛苦,就接受了校方的安排。

这时他的中文研究生才读了一年,而工作却是对应本科的英语。这过程迁延了一个学期,研究生课业还差一个学期未修完。高名凯先生对周汝昌说:“你就先去就聘吧,所差的一学期可以不计,你到华大后在半年内将论文寄来,研究院就承认你的毕业资格。”周汝昌请问临别指教之言,高先生沉吟了一下,说了五个字:“多注意政治。”

因为周汝昌提前半年离校就业,自然不能现身毕业生合影,也不曾登入毕业生名册,给后人质疑他的学历留下了把柄。当年曾就读于燕京大学新闻系的梅节在2009年写道:“据中文系传出,是他的国学根底太差,五经、四史似未发蒙,语言学理论接受也不好。读了两年,系里评估,周同学恐难按期完成研究生课程。”梅节认为周汝昌的研究生是被劝退、除名。“不是中文系研究生提前毕业,是西语系本科毕业生滞后两年分配。这就是燕大将周汝昌中文系研究生除名的内情。”(见梅节《顾随的赞词与周汝昌的功底》,香港《城市文艺》2009年9月号。)另一位研究生许政扬于1952年夏如期毕业,分配至南开大学中文系任教。

周汝昌之所以如此决绝地辍学赴蜀,在很大程度上还由于家庭因素。一方面妻子毛淑仁渴望脱离旧式大家庭的牢笼,她在敦促鼓励;另一方面在“土改”将临之际,周汝昌曾劝父亲卖地分家,被视为“不孝”。周家父兄皆反对他们离家出走,小家庭与大家族之间关系紧张,以致登程远行时,周家无人相送。

周汝昌刚刚离开燕京大学,院系调整、燕大撤销之令便在5月间下达。10月,北京大学迁入燕园,燕京大学彻底终结。此时正好到了周汝昌与高名凯系主任约定的半年之期,但是燕大安在哉?

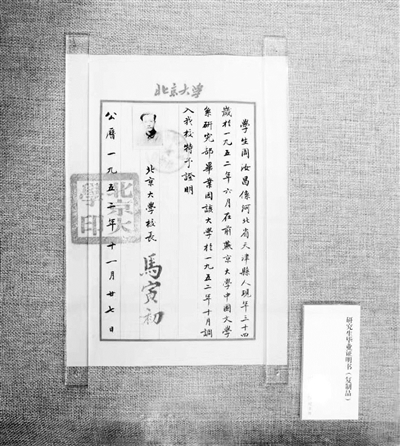

如此看来,周汝昌的燕京大学中文研究生学历确实存在疑问。但是等到周汝昌去世六年后,2018年他百年祭的时候,恭王府里的周汝昌纪念馆展出了一张纸(复制品),可以视为周家子女们作出的回答。不是毕业证书,而是特殊年代的特殊证明。

周汝昌研究生毕业证明

学生周汝昌,系河北省天津县人,现年三十四岁,于一九五二年六月在前燕京大学中国文学系研究部毕业。因该大学于一九五二年十月调入我校,特予证明。

北京大学校长 马寅初

公历一九五二年十一月廿七日

据周汝昌女儿周伦玲编写的《周汝昌学术年表》,周汝昌的研究生毕业论文是《宋词语言的研究》,应该是离校后补寄的。周汝昌的学历由此得到了证明,但毕竟不太正常,略显勉强。其中既有时代大潮引起,北大取代了燕大这样的客观原因,也有他确实提前离校,未能修读期满的主观缺憾。周汝昌的成绩大概也委实不能令人满意,否则他怎么会半途远走就业,专业弃高就低呢?

话还要说回来,回头去看,学历并不太重要。周汝昌早已用他的一生功业,证明了自己,超过了太多学历坚挺却事业平平的众生。此事本无须追究。

- 刘心武:解语何妨话片时[2021-12-22]