郭爽:在《月球》里,寻找人存在过的痕迹

编者按:文学属于青年。每个时代,都有自己的文学记录者。虽然我们不再用“80后”“90后”这边代际标签去定义和描述那些年轻人,但他们依然在写作,在自己的一片天地,叙述着这个时代。“青年说”,试图完整记录这些青年写作者,文学的未来属于他们。

郭爽奇怪地发现,她在十几岁的时候就觉得自己老了,但自从开始写小说,五六年了,她仿佛没有跟着年岁渐长变成一个中年人。小说仿佛一个时间胶囊,她能看到来自童年和少年时代的记忆储存在那里,它带来了一种漫长的时空感。在这份漫长里,有的人老了,有的人走了,她却一直还在。

郭爽,“80后”小说家,获《小说选刊》年度大奖·新人奖、《钟山》之星·年度青年作家奖、山花双年奖·新人奖、西湖·中国新锐文学奖等。

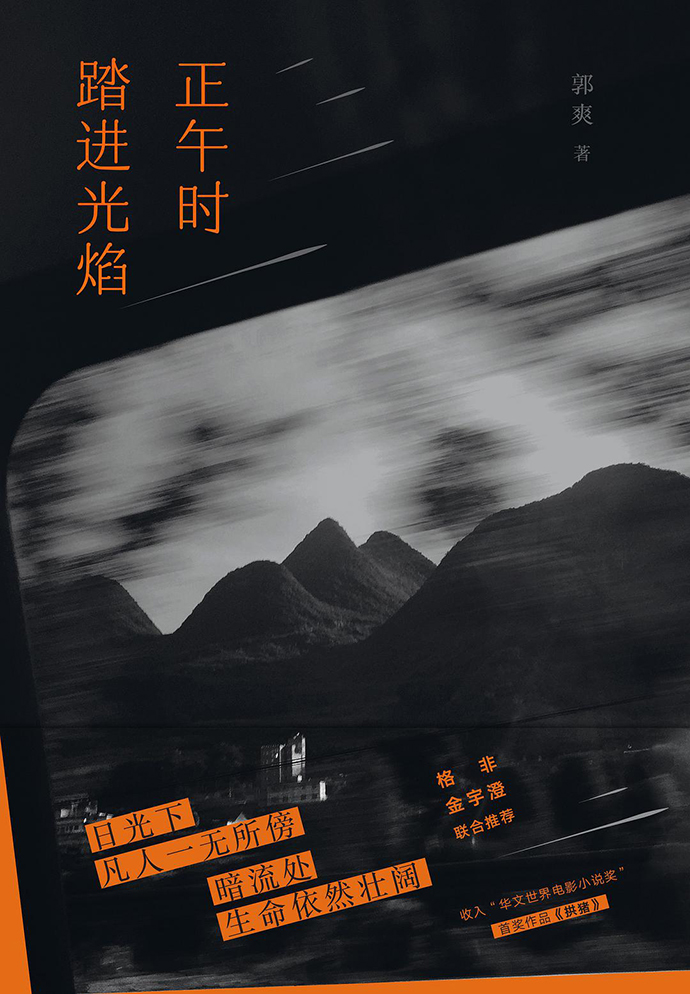

作为青年小说家,郭爽应该是幸运的。才写了不到三年的时候,她就凭借《拱猪》拿到了“华文世界电影小说奖”首奖,奖金50万元新台币。得奖之后,郭爽先于2018年出了第一本小说集《正午时踏进光焰》,又在一年后出了文集《我愿意学习发抖》。今年十月,郭爽的第二本小说集《月球》由单读、铸刻文化、上海文艺出版社联合推出。

新书上市后,郭爽先去了阿那亚,参加第七届单向街书店文学节。在活动中她碰到了一群作家同行:阿乙、贾行家、周嘉宁、杨潇、邓安庆、孙一圣、陈思安、周恺、陈春成、李唐、索耳等等。每个人来自不同的生活背景,写作时长与风格也不一样。但在对话中,大家都在认真倾听别人在说什么。有一天,郭爽看着他们,突然就涌上了一种共同体的感觉。

“小说的本质就是表达,说辛苦也辛苦,说乐趣也是在写的过程中。如果你真的全情投入这个过程,你不会介意很多,因为写完了你就满足了。所以你说小说家是不是一群天真的人?我觉得是的。”从阿那亚回来,郭爽就新书《月球》接受了澎湃新闻记者专访。

郭爽与作家同行在一起。摄影:杨明

今年十月,郭爽的第二本小说集《月球》由单读、铸刻文化、上海文艺出版社联合推出。

写作是探索生命的形式和过程

在写小说之前,郭爽在广州做过十几年的媒体人。当年做报纸编辑,她也写专栏,还以“米亚”为笔名出版过专栏故事集。但写到2014年,郭爽决定不写了,因为她感到了“那种东西和自由的状态并不兼容”,“专栏需要你抛出一个观点,越明确越好,到后面就变成了有的公众号那种。”

她转而写起了小说。

第一篇小说名叫《把戏》,写的是一个其貌不扬的女孩在网上伪造ID,偷用别人照片,挪写别人生活,从而获得异性的关注。“小说推崇的东西,和专栏是完全相反的。”在小说里,她看到了句子与句子之间的张力,感到了前所未有的,表达的自由和快乐。

她把《把戏》发给了在活动中认识的小说家金宇澄——那些年,正是金宇澄凭借《繁花》备受赞誉的时候。郭爽想听听前辈意见,金宇澄没有直接回复。但一个月后,《上海文学》的杂志编辑联系到郭爽,说想发表这篇小说。再后来,在上海书展,郭爽见到了金宇澄,这一次金宇澄说:“你或许可以写小说。”

在这份珍贵的鼓励之外,一次德国的采写之旅也对郭爽意义重大。2015年,在事业选择的十字路口,她报名了德国写作项目“无界行者”,走上了寻访格林童话背景的旅程。身处异国他乡,交心很难,她认识了德国女人特蕾莎。郭爽一度以为特蕾莎家庭和睦,生活美满,但特蕾莎却着迷于《幸运的汉斯》这个关于失去的故事。后来她亲口告诉郭爽,自己已经离婚,独自抚养女儿。真相让郭爽心生痛苦,并发觉曾经的写作标准是如此可疑:每个擦肩而过的路人都怀有生命隐秘的欢乐和痛苦。如果我们对他人的揣度和判断往往是错误的,那么,要如何才能去接近真实?

《我愿意学习发抖》的出版相对波折,但郭爽坦言它对她非常重要。

这一次采写的书稿直到四年后的2019年才结集为《我愿意学习发抖》出版,从出版的角度来说,特别不顺利,但郭爽坦言它对她非常重要:“它写在我写小说集之前,让我完成了写作身份的转变。”2016年,郭爽辞去媒体工作,完全投入小说创作。“写完《我愿意学习发抖》,我不再是之前那个自己了,这也成为此后我判断自己写作的标尺——如果一本书写完,没能认知更清晰的存在的个体性、没能辨认和拒绝更多的来自历史和社会的同义反复,这本书就不值得写。”

2018年郭爽的第一本小说集《正午时踏进光焰》出版,这本书收入了《拱猪》《鲍时进》《清洁》《九重葛》等七篇小说。一些朋友感到惊讶,比如诗人凌越就诧异郭爽一开始的小说写作就往父辈历史走,往童年深处走,往记忆里走,这相比于从自己的日常生活写起要难得多。

“对我来说,写作是探索生命的形式,也是过程。写书只是外界可见的结果,好坏都没有人改变了更重要。因此,我只是按自己的语言和思考来写,思考此身此时此在,书写是什么造就了此身此时此在,以及可以往何处去。”郭爽如是说。

郭爽第一本小说集《正午时踏进光焰》

走进那个小小的、隐秘的房间

什么是“真实”?在郭爽回答里,新闻的“真实”讲的是事实层面的准确:“某年某月某日,甲在街头把乙捅死。”这里面每个要素都求证清楚,给出越多的信息源,就会越接近事实层面的真实。

但小说是求真。郭爽举例,“一天早晨,格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来,发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。”“今天,妈妈死了。或许是昨天,我不知道。”“上海为了‘节省天光’,将所有的时钟都拨快了一小时,然而白公扪里说:‘我们用的是老钟,’他们的十点钟是人家的十一点。他们唱歌唱走了板,跟不上生命的胡琴。”……这些,是小说的真实。

她关注具体的事,具体的人,人内心的真实。“简单说,不走进一个人的房间,你很难知道他真实的生活是什么样的,任何从他的外在表现、社交媒体表现出来的,也许都不是真的他。人变成了碎片,碎片互相折射,让人看不清真的自我。”

那么,真的自我在哪里?

在新小说集《月球》里,她试着走进一些人内心深处的那个小小的、隐秘的房间:一个不能停止服用抗抑郁药物的前调查记者,一个带着父亲去俄罗斯旅行的美术老师,一个带着妈妈遥想月球背面的重病少年,一个感念儿时伙伴的年轻母亲,一对总触及生活边界的闺蜜,一个练习梦境控制术的神经外科医生……“可以说,《月球》这本书里的六个小说,都站在那个房间的门口,然后,推开门,跟读者一起走进去。”

“2019诚品阅读职人大赏”视频中的郭爽

“2019诚品阅读职人大赏”视频中的郭爽

《月球》里的第一篇小说《离萧红八百米》写的是三个城市年轻人的故事。他们都从外地来广州,其中一男一女是报社记者、曾经的拍档,另一个女孩鲍琳琳是鲍时进的女儿、《清洁》一文的女主角。他们的生活游荡于出租屋、萧红墓园、剧场、电子地图和定格的照片之间,同时多年前的一桩西南小城少女溺亡案也在记忆中浮现。

“尽管小说的两个主要角色是记者,但这更是关于年轻人的爱情、生存的一篇小说。近在咫尺的萧红墓和剧场内上演的《生死场》,呼应着他们生活中的谜题、困境与对未来的期冀。这种当下城市生活中独特的多维时空体验,应该是我构思这篇小说的出发点。”郭爽告诉澎湃新闻记者,“而他们在彼此生命中不可替代的记忆和经验,是彼此存在的证明。”《月球》目录

《月球》目录

寻找什么,重建什么

“彼此存在的证明”也延绵于《月球》里的其他小说,《挪威槭》里的父与女,《月球》里的母与子,《峡谷边》里的父与子,《换日线》《消失的巨人》《峡谷边》里的伙伴。有心的读者更会发现,《挪威槭》与《峡谷边》,《月球》与上一本里的《鲍时进》,不同的篇章也在更广阔的空间里,相互印证,紧紧相依。郭爽坦言,《月球》这本新的小说集,寻找的是人存在过的痕迹,那些即使在生命结束后仍不能被抹除的事物。

《月球》出版时,她的父亲已离世近一年。“总是这样,不知不觉走到了某个边界,才发现自己并没有准备好。在父亲过世前,我没有想过,生与死的边界是这样的,虽然我为它准备了很久,以为自己已经足够坚强。但这与坚强无关,再坚强的人,也无法删除掉那些停留在边界无法动弹的日子。哀痛让人粉碎又重生,如今我不能说自己好了,我带着某种印记活下去,带着更多的生命重量和记忆活下去。我的身体变轻了,心却重了。”

在小说《挪威槭》里,女儿带着父亲开启一段俄罗斯之旅,他们一起经历了很多风景,认真地听对方讲话,父亲还遇到了一位有着共同知青时代的朋友,相谈甚欢。这篇小说写于2020年疫情期间,那阵子郭爽的父亲已病重入院,她和妈妈只能待在家里。于是郭爽就想,我再带他去一次旅行吧。

“小说写作的魔力在于,即使在困境中,它仍赋予写作者重建的能力。”在写下的文字里,郭爽希望自己能召回什么,唤醒什么,流转什么。《挪威槭》有一幕写女儿在花园的凉亭里闭上眼睛,自说自话,滔滔不绝,待她睁眼,她看到父亲远远站着,不知什么时候开始听她的话。

“你心里会想着,你不会失去一个人,他永远和你在一起,你睁开眼就可以看到他。这可能也是小说里的潜意识吧。”

而小说《消失的巨人》则与郭爽对一位旧友的回忆有关。在小说里,保姆吴珍珠曾是“我”心里的巨人,然而大家长大了,她也渐行渐远了。吴珍珠曾对一个像她一样穷苦的偷书男孩下了重手,但“我”告诉她,当年是“我”叫她这么做的。

“《挪威槭》是重建再也不可能完成的旅程,是把爱和记忆熔铸,似乎比较容易得到读者的理解和共情。但《消失的巨人》里,到底是谁犯了罪,又是谁在赎罪?我发现不同的人竟然会产生截然相反的阅读感受。对一个跟自己没有血缘关系的人,真的会有人愿意去承担罪责换来对方的解脱和自由吗?有人难以置信。但这就是我内心深处的想法,甚至,在现实中如果有机会,我也会这么做。”

她引用了《神曲》的最后一句“是爱也,动太阳而移群星”,“这个爱不是窄化的爱,是爱跟自己不同的人,是爱像单色颗粒一样的生命,是从现实标准来看‘不值得的’爱。”在第七届单向街书店文学节的郭爽。摄影:杨明

在第七届单向街书店文学节的郭爽。摄影:杨明

【对话】

澎湃新闻:《离萧红八百米》是你的小说里少有的直接写到媒体人生存与行业境况的一篇。在写小说之前,你是媒体人,但我看你的第一本小说集《正午时踏进光焰》并没有直面媒体人的故事,反而是到了2020年,写小说也有五六年的时候,才有了这么一个比较“直面”的作品。有没有想过,为什么隔了这么久才写到媒体人的故事?

郭爽:余华做过牙医,但作为读者,不太关心他有没有写“直面”他牙医生涯的小说,开个玩笑。比起他的虚构,他的个人经历显得没那么迷人了。小说的题材与人的经历没有必然关系。马尔克斯做过很长时间记者,《百年孤独》并不是写记者生活的。我们可以轻松一点谈论这个问题,是的,我做过记者、编辑,但不意味着我只能写经历过的事,从出生的那一刻起,我就是一个男人和一个女人的女儿了,我的眼睛睁开时,在看见这个世界之前,先看见了他们俩,所以我的第一本小说《正午时踏进光焰》就从这个写起。

到了《月球》这本新的小说集,我考虑得更多的是:如何证明一个人真的存在过?对普通人来说,是靠别人的记忆,靠那些与他生命深切相关的人和他们所承载的情感与记忆。所以这本书在寻找人存在过的痕迹,即使在生命结束后仍不能被抹除的事物。

澎湃新闻:寻找人存在过的痕迹,这个念头也和父亲的离开有关,对吗?

郭爽:写小说的人没法把自己的哀痛直接写出来,小说是炼金术,是将喜悦和哀痛淬炼成晶体,是“把心交给读者”。因此,我一直回避着,不想讲这些小说其实是在那些至暗时刻,拼尽全力想要走到光明的边界,带着对生活的盼望和期待而写出来的,是等待已久的、从黑暗中升起的巨大洁白的月球。

但正如在写作中,首先得对自己诚实,此刻,我也只能对读者诚实。当你失去重要的东西时,其实你的世界也打碎重组了。孤独承受的同时,也从旧的身份中释放,并因此得以重新思考自我,思考与他人、与世界的关系。过往所有珍贵的时间和记忆都捧在手中如珍宝,它们决定了你之所以成为现在的模样。而你,将要怎样谱写未来、想要怎样活下去?这是《月球》这本书试图回答的,它没有标准答案,但指出了各种可能的道路。

澎湃新闻:在新书里,我个人最受触动的也是你有关两代人之间的书写,《挪威槭》《月球》《峡谷边》,它们和上一本里的《拱猪》《清洁》《九重葛》一起留下了很深的印象。随着年龄和经历的变化,你对“我们与父辈的关系”的理解也有变化吗?

郭爽:这个问题我看到过各种解释,但都不能解答我内心的困惑。我想起看过莫言的一篇文章,他的表述让我过目难忘,对于理解我的上一辈人和我自己,都有助益。里面有这样几句话:“我遗憾自己觉悟得太晚,当我觉悟到反叛父母的伟大意义时,已经到了不适合反叛的年龄。父母年过花甲,除了仍以辛勤劳动改造地球外,余事不管不问。而我在摆脱统治之后变成新一代统治者。”

在我个人的经验里,父母是我的朋友。在每个人生阶段,我们友谊的方式不同,不断变动。他们在我很小的时候,就以一个平等的人来看待我,在我面前表露出爱、牺牲,也表露出脆弱、自私,他们没有被父母的身份困住,始终坚持他们自己,所以我也很早就长成了一个独立的人。可以说,我的家庭体验是特殊的。当我要来写小说时,也就可以不为普通的亲子关系所困,而是写出一个人和另一个人之间的对话与障碍。

澎湃新闻:比起《正午时踏进光焰》,《月球》里的人物还给我一种“他们在努力靠近自我”的感觉。而且我意识到,《月球》中六篇小说,几乎每一篇都出现了地图。伴随地图出现的,往往还有一个“定位”的概念。所以我会想,比起第一本小说集,你对普通个体的关注是否更多了一层追问:“我是谁?我在哪?”可以认为“我在哪”是对“我是谁”的进一步追问吗?

郭爽:地图是时空的微缩,我构思小说,几乎都是从一种心理的空间出发的,也执念于时间与记忆,可以说是情感的地理学。地图对我来说具象又充满了象征的美,所以不自觉地,地图就在小说里冒出来,以各种方式。我很喜欢诗人伊丽莎白·毕肖普,在她题为《地图》的诗里有这样一句:“地形图不显偏爱;北方和南方皆近在咫尺。/比历史学家更讲究的是制图者的着色。”

澎湃新闻:这本书里还经常出现一个词:“边界”。它可以是人际关系里的边界——在父女之间,母子之间,爱人之间,闺蜜之间;可以在生活和工作之间,物质生活和精神生活之间;也可以在意识与现实之间,虚构与真实之间。你在写作中有注意到这一点吗?一般来说,传统乡土社会人与人之间的界限相对模糊一些,而现代都市社会中人与人之间就非常在意距离感,在这方面,你觉得你自己更多地是偏向传统还是现代?

郭爽:谢谢你提到这一点。写《月球》这本书时,我确实一直在琢磨边界,如你所说,可能是人和人之间的边界,也可以是各种……我想,当人每一次觉察到边界的存在时,就是一次微型的内心风暴,他更知道自己是谁了。这种辨认不无痛苦,因为孤独被确认。这是一种现代性下的孤独,无法解决,无法忽视。

关于传统与现代的倾向,我自己的家庭环境是完全原子化的,从祖辈开始就脱离了土地,去外面的世界,然后在异乡生儿育女。因此我不熟悉乡土社会的伦理和人际,更熟知的是人和人从家庭脱离出来后寻找自我建立的状态,这个状态会持续一生。

澎湃新闻:不少读者也注意到了,《离萧红八百米》《月球》里的人物和《鲍时进》《清洁》里的人物有重合,《挪威槭》中的人物和《峡谷边》中的人物互相呼应,这是写作时有心的安排?感觉这样的写法使人物在一种处境中的生命结束之后,在另一种处境里继续生长,生发出新的可能性,也打开了故事和人物新的空间与关系。我也好奇,你会考虑写长篇吗?

郭爽:短篇小说对我来说总是一个接一个出来的,几乎同时在想几个,写出来也就是几个互相关联着的故事。与其说是谋篇布局,其实更靠近本能。

我的不少小说都可以写成长篇,但很多时候我宁愿写得短一点,可能就像喜欢喝烈酒不喜欢兑水。如果写更长的篇幅,我希望能在方法和结构上有点儿新意思,而不是“一个更长的故事”。

- 2021名人堂年度人文榜·年度新锐青年作家榜发布[2022-01-06]

- 郭爽小说集《月球》后记:心的终端[2022-01-04]

- 汤成难、大头马、庞羽作品研讨会在南京召开[2021-12-27]

- 青年作家李知展:温情笔调写就平实人生[2021-12-23]

- 面向新时代文学的广阔图景,青年作家如何回应?[2021-12-24]

- 贵州省青年文学研究会采风团走进仁怀[2021-12-16]

- 高格调的作品来自心怀苍生的精神[2021-12-14]

- 南京市第三期“青春文学人才计划”签约作家评选启事[2021-12-09]