谁是严复《天演论》的幕后功臣?

本文节选自黄克武著,《笔醒山河:中国近代启蒙人严复》,广西师范大学出版社2022年3月出版。现标题为编者所加。

严复在天津时期,因为准备科举,具备了中国古典文化与文字运用的修养,同时他比较系统地阅读西方典籍,对西学有更深入的认识。不久即开始从事翻译工作,其中使他“暴得大名”的第一个作品,即《天演论》。

随着1898年《天演论》的正式出版,严复不但跃居中国“第一流之人物”,同时也获得国际性的声望。1899年9月,日本《万朝报》主笔、专研中国历史的学者内藤虎次郎(1866—1934,号湖南)至天津访问,通过《国闻报》馆主西村博,以及该报记者方若、安藤虎男等人的介绍,与天津“精通时务”的六位名士会面,其中名列首位者即严复。从两人的会谈内容,可见严复在当时所扮演的重要角色。根据内藤虎次郎在《燕山楚水》中的记载,他在与严复见面之前,所得到的相关讯息如下:

严复字又陵,福建侯官人,现为北洋候补道、水师学堂总办。……严复年齿四十七,二十年前曾游日本,十年前游学英国三年,能英语,已译赫胥黎之书,名曰《天演论》,已经印行。

两人见面时,采取笔谈的方式,其中论及翻译问题。内藤氏说阅读《天演论》之后,觉得“文字雄伟,不似翻译,真见大手笔”。严复则回答:“因欲使观者易晓,不拘原文句次,然此实非译书之正法眼藏。”又说:“近所译《计学》一书,则谨守绳墨,他日书成,当有以求教。”内藤所说的“不似翻译”一语是对《天演论》的赞美之词,这也显示《天演论》在“化西为中”的文字功夫上达到很高的造诣。不过,严复也感觉到《天演论》偏重“信、达、雅”翻译三原则中的“达”,而在“信”方面有所缺失。

严复与《天演论》

《天演论》的成就并非一蹴即得,而是多次修改的成果。在1901年南京富文书局版的《天演论》中,书名由吕增祥题字,内文则有吴汝纶的序言,由此可以显示严复与吕、吴之深厚关系。事实上,吕、吴都对《天演论》翻译文字的修改、润饰有重要的贡献,可谓该书的幕后功臣。

吕增祥(字君止,号皇道山人)乃严复“至交”“执友”,安徽滁州人。吕、严也是亲家,吕的大女儿蕴玉嫁给严复的学生伍光建,二女儿蕴清则嫁给严复的长子严璩(伯玉),儿子吕彦直(曾设计南京中山陵、广州中山纪念堂等建筑)为著名的建筑师。严复经常与吕增祥“商榷文字”,《天演论》初稿完成之后,严复亦曾请吕增祥修改。吕增祥也是严复与吴汝纶结交的牵线人。如1897年 3月,吕将《天演论》译稿从天津带到保定,请吴汝纶指正。1900年义和团事件期间,吴汝纶担心严复家庭与《原富》稿本的安危,曾写信问吕增祥:“严又陵如何情形?两令婿现在何处?卢木斋曾否在省?其所挟又陵《原富》底稿七册未遗失否?至念!至念!”关怀之情表露无遗。吕增祥则告知严复全家南下上海避难,平安无恙。1901年初,吕增祥还帮助严复联系吴汝纶,将修订后的《原富》稿本,交同乡邓太守带去上海,交还严复。

许多人都提到严复曾拜吴汝纶为师,学习桐城古文。但实际上严复只能算是吴的私淑弟子,并非入室门生。如果从现存两人的通信来看,吴汝纶写给严复的信有 8封,最早的一封是 1896年8月所写,最晚的一封是 1901年6月;严复写给吴汝纶的信有3封,最早的一封是 1897年底,第二封在 1900年,第三封在1901年底。再者 1893年以前,严复忙于准备科举,而水师学堂所在地的天津与吴汝纶担任知州(1881—1889)的冀州,以及主讲的保定莲池书院(1889—1901)之距离,超过 150公里,难以当面请教。由此可见,两人认识无疑是严复 1880年到天津之后,但是比较密切的往来,应该是1896年至1903年之间的事情。

严复在 1900年致吴汝纶的信中,谈到本身中学方面的背景,以及他与吴汝纶的交往。他感叹地说,如果早些遇到吴汝纶,自己在文章写作上,可能会有更好的表现。严先后请吴指正《天演论》与《原富》译稿,并请吴为这两本书写序,1902年,两人同在京师大学堂共事,直至 1903年吴汝纶过世,才告终止。1903年春,严复翻译的《群学肄言》完稿,拟寄请吴汝纶作序,这时才听说吴已遽归道山,严复在该书《译余赘语》的最后一段中,以充满感伤的语调,写下无比的思念与感怀。

在吴汝纶的“奖诱拂拭”之下,严复对他深感“服膺”。在晚清文界,吴师事曾国藩,乃桐城派后期大师,不但对古文有很深的造诣,“为文深邈古懿,使人往复不厌”,也是严复所谓和郭嵩焘一样,是极少数的“旧学淹贯而不鄙夷新知者”。严复在他的影响之下,仔细研读姚鼐(1731—1816)所编的《古文词类纂》、曾国藩的《十八家诗钞》等书,并进而探究六经,以及曾国藩所推荐的七部典籍:《史记》《汉书》《庄子》《韩文》《文选》《说文》《通鉴》,因而在文字功夫上,获益良多。

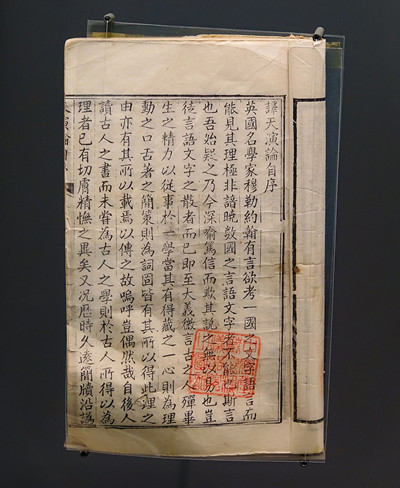

吴汝纶又为严复译稿“一为扬榷”以求“斟酌尽善”,《天演论》就是一个很好的例子。严复寄给吴汝纶请求指正的稿本,现存于北京中国革命博物馆,题为《赫胥黎治功天演论》。该手稿为墨书,并以红、蓝、绿各色笔做修改,其中黄、蓝色的批注乃吴汝纶所下。吴汝纶为严复修改译稿后,两人又有书信往返,讨论相关问题。根据这些通信,吴汝纶对严复的翻译工作,至少有以下的几点建议:一、强调精确的重要性。二、当翻译精确与文字典雅有冲突之时,吴汝纶主张“与其伤洁,勿宁失真”。三、吴主张参考晋、宋翻译佛书的先例,将翻译文本与个人的论述严格区分,“凡己意所发明”归于文后“案语”。四、更改标题:他建议“用诸子旧例,随篇标目”,以明宗旨。五、吴汝纶斟酌字句得失,删除了一些原稿中不妥当之处。

从手稿本修改的痕迹可知,严复几乎完全接受了吴的建议。再者,严复接受大部分吴汝纶所拟定的小标题。由此可见,《天演论》以目前的面目出现,吴汝纶扮演了一个非常关键的角色。值得注意的是,吴汝纶虽不通西文,但是他从中国翻译传统所汲取的观念,使他对翻译体例、文字精确与典雅等方面,有很清楚的想法。尤其是一方面尊重原作、重视精确,另一方面以“与其伤洁,毋宁失真”的原则来解决信与达雅之冲突,此一想法对严复后来的翻译工作有深远的影响。

吴汝纶对《天演论》的贡献还有一个一般人较少注意之处,即《吴京卿节本天演论》一书。该书于 1903年6月由上海文明书局出版。同一年,北京华北译书局出版的期刊《经济丛编》第3册至第6册,也刊载了《吴京卿节本天演论》。对照此一节本与目前各种《天演论》的版本可知,它实际上是录自吴汝纶的日记,也就是1897年春天,吴汝纶在为严复修改手稿本《赫胥黎治功天演论》时“手录副本”者。

或许在吴过世后,其子吴闿生(1877—1950)整理其父手泽时发现此一节录,因而交给廉泉(1868—1931,吴芝瑛之夫、吴汝纶之侄女婿)所经营的文明书局出版。吴闿生指出,“此编较之原本,删节过半,亦颇有更定,非仅录副也”,这样的观察是非常正确的。

如对照严译原文可见:一、节录的字数只有原文的三分之一左右;二、吴汝纶删除了枝蔓之后,使文字变得简洁、紧凑,成为典雅、纯正的中文,完全没有翻译的痕迹;三、文中以“物竞”“天择”之原则来观察世变之主旨,显得非常突出;四、吴汝纶增加了说明段落主旨之小标题,置于节录文字之后。

此一节本在出版后颇受欢迎,当时有些学校即采用该书为国文教科书。1905年,14岁的胡适就读于上海澄衷学堂,他在《四十自述》中说:

澄衷的教员中,我受杨千里(天骥)的影响最大……后来我在东二斋和西一斋,他都做过国文教员。有一次,他教我们班上买吴汝纶删节的严复译本《天演论》来做读本。这是我第一次读《天演论》,高兴的很。他出的作文题目也很特别,有一次的题目是“物竞天择,适者生存,试伸其义”。(我的一篇,前几年澄衷校长曹锡爵先生和现在的校长葛祖兰先生曾在旧课卷内寻出,至今还保存在校内。)这个题目自然不是我们十几岁小孩子能发挥,但读《天演论》,做“物竞天择”的文章,都可以代表那个时代的风气。

《天演论》出版之后,不上几年,便风行到全国,竟做了中学生的读物了。读这书的人,很少能了解赫胥黎在科学史和思想史上的贡献。他们能了解的只是那“优胜劣败”的公式在国际政治的意义。……几年之中,这种思想像野火一样,延烧着许多少年的心和血。

胡适的经验应该有其代表性。《吴京卿节本天演论》除了由文明书局印行出版,还有一些人亲手抄录,苏州大学图书馆即藏有一手抄本。这显示吴汝纶的节本对于《天演论》的传播,尤其是从“‘优胜劣败’的公式在国际政治的意义”来理解该书,起了极大的作用。

- 黄克武:严复、林纾与学衡派[2022-02-07]