黄克武:严复、林纾与学衡派

对清末民初许多的读书人来说,严复毫无疑问地是一位西学的导师,他从1895年开始撰写文章与翻译西书,“在文学上的优越性使他广泛地影响士人阶层及其思想,因而有效地为国人接受西学导其先路”。诚如王世杰所说,“在清末民初,确能了解西洋政治及社会思想之人,曾作直接译介工作而不假手于日人之转述者,余意以严复为最。此人译作对于吾国当时新旧学人具有甚大之影响力。”(《王世杰日记》下册, “中研院”近代史研究所2012年版,第1293-1294页)清末民初的旧派人物欣赏其著作自不待言,而五四时代活跃于中国思想界的趋新人物(包括旧派中的新派、新派中的旧派),如梁启超、杜亚泉、鲁迅、胡适、陈独秀、吴虞、蔡元培、孙宝瑄、钱玄同等人无不受其影响。

严复

这样一来,严复既是五四启蒙论述的开创者,也是此一论述的批判者。他毕生以典雅的桐城古文翻译西方经典即形象地显示他对文化修改的一贯主张,亦即以文言文与西方先进思想结合作为建构现代中国的文化基础。此一观点与林少阳所谓江户时代以文言与西学之结合奠定日本近代化之基础之观点有异曲同工之妙。严复批判那些或许“误读”日本经验的中国人,他不认为现代国家的建构与白话文有必然的关系,对他来说,那种与“晚周诸子相上下”之文字才应作为中国现代化的基础。

严复对白话文的态度必须放在他整体思想脉络之中来考察。他早年较强调西化与批判传统,然而在欧战之后他对中西文化的态度有很大的转变。1917年严复作《欧战感赋》一诗,对于战争耗费金钱、新武器造成的重大伤亡,发出感伤。他感叹西方科学的发展造成杀人利器之日新月异,此乃孟子所谓“率鸟兽以食人”。(《愈壄堂诗集》(卷下))此时他也对五四时期的学生运动、批判传统、反宗教、支持白话文等主张有所不满,认为是一场“举国趋之,如饮狂泉”的灾难。1919年严复的四子严璇去唐山工业学校读书,这时五四运动正在北京正如火如荼地展开,严璇“捐钱五元……并结团抵制日货”。严复对此“深为不悦”,他劝四子应专心课业,不要过问政治,“如此等事断断非十五、六岁学生,如吾儿所当问也”。(孙应祥:《严复年谱》,福建人民出版社2003年版,第514页)他写了一首诗来劝戒他,“举国方饮狂,昌披等桀纣。慎勿三年学,归来便名母。内政与外交,主者所宿留。就言匹夫责,事岂关童幼……不胜舐犊情,为儿进苦口。”(《严复集》,中华书局1986年版,第410、694页)1921年他又训示诸儿不必反对“同善社”:“你们何必苦苦与同善社静坐法反对?你们不信,自是与之无缘,置之不论不议之列可尔:他人相信,资以修养,有何害事?……汝等此后,于此等事,总以少谈为佳,亦不必自矜高明,动辄斥人迷信也。”(《严复集》,第824页)

他直接地批评胡适、陈独秀的“文白合一”。严复受到桐城派大师吴汝纶的影响,以信达雅三者兼备的桐城古文翻译西书。吴汝纶一方面高度赞赏他的文采,另一方面则担忧其文风与时人“舛驰而不相入”:“今学者方以时文、公牍、说部为学,而严子乃欲进之以可久之词,与晚周诸子相上下之书,吾惧其舛驰而不相入也。虽然,严子之意,盖将有待也。待而得其人,则吾民之智瀹矣。”(吴汝纶:《天演论序》)严复将古文与西学相结合,很形象地表达了他对中西文化的基本态度,从此发出他对白话文运动的不满。他指出一个重要的区别,亦即西方的白话运动是“以语言合之文字”,而中国的情况则是“以文字合之语言”,因而丧失了文字上的“导达要妙精深之理想,状写奇异美丽之物态”之功能,因此中国白话文运动是“斡弃周鼎,宝此康匏”的“退化”举措:“北京大学陈、胡诸教员主张文白合一,在京久已闻之,彼之为此,意谓西国然也。不知西国为此,乃以语言合之文字,而彼则反是,以文字合之语言。今夫文字语言之所以为优美者,以其名辞富有,著之手口,有以导达要妙精深之理想,状写奇异美丽之物态耳……今试问欲为此者,将于文言求之呼?抑于白话求之乎?诗之善述情者,无若杜子美之《北征》;能状物者,无如韩吏部之《南山》。设用白话,则高者不过《水浒》、《红楼》;下者将同戏曲中簧皮之脚本。就令以此教育,易于普及,而斡弃周鼎,宝此康匏,正无如退化何耳。”(《严复集》,第699页)

严复更断言白话文运动无法长久:“须知此事,全属天演,革命时代学说万千,然而施之人间,优者自存,劣者自败,虽千陈独秀、万胡适、钱玄同,岂能劫持其柄,则亦如春鸟秋虫,听其自鸣自止可耳。林琴南辈与之较论,亦可笑也。”

林纾

严复所谈到“林琴南辈与之较论”主要指《新青年》与林纾的“骂战”。文学革命初起,林纾就感到十分的不满,遂在1917年2月8日的《国民日报》发表《论古文之不当废》予以批驳,认为“白话鄙俚浅陋,不值识者一哂”,他从西方文化中寻找论据,“知腊丁之不可废,则马班韩柳亦自有其不宜废者”。林纾认为西方变革并未废弃拉丁文,而是从中吸取养分,中国的古文亦当同理。《新青年》作者立刻跳出来批判他的观点,钱玄同在《新青年》上痛斥“选学妖孽、桐城谬种”,随即在自编自导的“王静轩来信”中,钱氏模仿旧派文人的风格,挑起战斗,由刘半农出面,借驳斥“王静轩”,两人演了一出双簧,将林纾的翻译与旧学大大嘲笑了一番。纾受到年轻人如此羞辱,心有不甘,因此接连写了两篇文言小说,将陈独秀、钱玄同、胡适,连同北大校长蔡元培通通影射了一圈。1919年2月他在《新申报》写下《荆生》和《妖梦》两篇滑稽小说。《荆生》写“皖人田其美”(影射陈独秀)、“浙人金心异”(影射钱玄同)和“不知何许人”的“狄莫”(影射胡适)三人相聚陶然亭,大骂孔夫子,讨论白话文,被一个“伟丈夫”荆生胖揍一顿。《妖梦》则是写田恒(影射陈独秀)、秦二世(影射胡适)二人,提倡白话,反对古文,得到“白话大学堂”校长(影射蔡元培)的支持,结果三人被妖魔张口吃掉。《新青年》诸将见此嘲讽一拥而上,集体围剿林纾,连蔡元培也亲自撰文回应林纾。随后林纾的《论古文白话之相消长》一文中,他辩解自己并非“桐城谬种”,而是写白话文的先行者,他并非反对白话文,反对的不过是尽废古文。

这一场混战,是旧式文人士大夫与新式文人知识分子的正面较量,充满了文人之间的意气用事和轻蔑态度。陈独秀公开回答:对于林纾这种“妄人尚复闭眼胡说,则唯有痛骂之一法”,“到了辩论真理的时候,本志同人大半气量狭小,性情直率,就不免声色俱厉;宁肯旁人骂我们是暴徒、是流氓,却不愿意装出那绅士的腔调,出言吞吐,至使是非不明于天下”。(独秀:《讨论学理之自由权》,《新青年》第4卷第6号;《答爱真》,《新青年》第5卷第6号)

正如张守涛在《凡人鲁迅》一书中所言,林纾译作其实是“中国新文学运动所从而发生的不祧之祖”,胡适、陈独秀、鲁迅、周作人等都深受林译小说的影响。林纾也很支持白话文。这样一来,《新青年》对林纾的攻击其实是“弒父”之战。意气风发的《新青年》诸人天真地以为只有“弒父”,只有彻底打倒旧文化、旧思想,才能建立新文化、新思想,而开辟一个新时代。严复、林纾成为白话文运动之中的逆流,今日白话文并未像严复所预测的“如春鸟秋虫,听其自鸣自止”,反而大获全胜。不过严、林提倡“不尽废古文”,并呼吁不应从文言、白话二元对立的观点来看文字演变问题,而且白话应从文言之中汲取养分等观点,的确是饶有深意。

严复的文字虽受到许多白话文支持者批评,至1920年代之后,他对于中国传统态度与融通中西之主张,以及在语言文字上支持文言文的观点,却与“学衡派”十分契合。从“南高”(南京高等师范后来更名为国立东南大学、国立中央大学、南京大学等,人们习惯用“南高”来统一指代南京高师这一学脉)系统发展出的“学衡派”高举“论究学术,阐求真理,昌明国粹,融化新知”之宗旨,他们肯定传统、会通中西的文化观念并非单纯复古,而是受到美国哈佛大学白璧德(Irving Babbitt,)新人文主义的影响,有很深的西学的根基。这些地方和严复的观点十分类似,严复的文化保守主义亦有很深的西学之基础,尤其受到斯宾塞(Herbert Spencer)与柏克(Edmund Burke)的影响。对学衡派诸君而言,严复是“贬抑白话,崇扬文言”的一代宗师,也是他们攻击新文化运动的一个重要的思想资源。

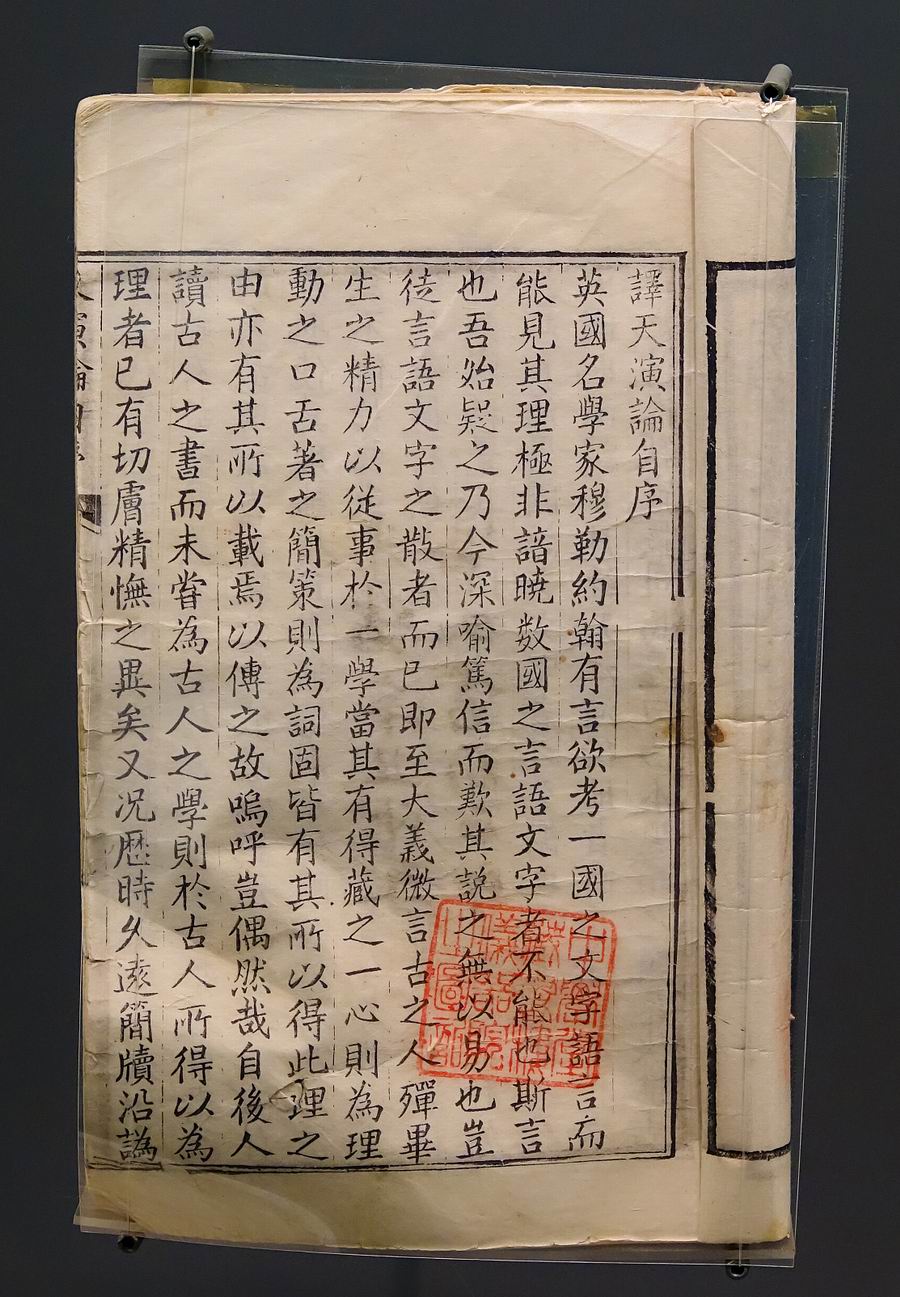

《天演论》

学衡派的主要人物如柳诒徵、胡先骕都公开地赞扬严复的翻译文字。柳诒徵在《中国文化史》(下册)中曾经这样说,严译合乎“信雅达”三原则,对引进西学有很大的贡献:“近世译才,以侯官严复为称首,其译赫胥黎《天演论》,标举译例,最中肯綮。嗣译斯密亚丹之《原富》、约翰穆勒之《名学》、斯宾塞尔之《群学肆言》、孟德斯鸠之《法意》、甄克斯之《社会通诠》等书,悉本信雅达三例,以求与晋隋唐明诸译书者相颉颃,于是华人始知西方哲学、计学、名学、群学、法学之深邃,非徒制造技术之轶于吾土,是为近世文化之大关键。”

胡先骕说严译是“严氏译文之佳处,在其弹恩竭虑,一字不苟,‘一名之立,旬月踟躇’,故其译笔,信雅达三善俱备。吾尝取《群己权界论》《社会通诠》与原文对观,见其义无不达,句无剩义。其用心之苦,惟昔日六朝与唐译经诸大师为能及之。以不刊之文,译不刊之书,不但其一人独自擅场,要为从事翻译事业者永久之模范也”。(《学衡》第18期)胡先骕同时在《学衡》一、二期刊登《评〈尝试集〉》,批判胡适的白话诗:“以白话新诗号召于众,自以为得未有之秘,甚而武断文言为死文字,白话为活文字,而自命为活文学家。实则对于中外诗人之精髓,从未有深刻之研究,徒为肤浅之改革谈而已。”他的评论刊出之后,引来周作人与鲁迅的评讥。

1922-1923年出版的《学衡》第6至20期,曾连续刊载了《严几道与熊纯如书札节抄》,共七十余封,约五万字。甚至还配合书札节钞,在刊物上刊登了“严几道书札真迹”。这些书札是胡先骕根据熊纯如所藏严复于1912-1921年间给他的书信而加以节录的,对于严复思想的传播发挥了重要的作用,并解释了关于严复与筹安会、“共和国体不适吾国国情”等方面的误会。胡先骕在《寿熊纯如丈六十》一诗中曾记述此事,“严门号多士,惟公得薪传,书简百十通,扬搉通人天”。(《学衡》第20期卷首插图)后来有一些读者因此而更为深入认识严复之理念。例如“学衡派”之一员,1927年考取庚款,赴哈佛大学投入白璧德的门下,研究希腊文学的郭斌龢就说:“余幼读先生所译书,即心向往之。其后于《学衡》杂志中,读先生与熊纯如书札,益叹其卓识远虑为不可及。”1936年,他在《国风》第8卷第6期发表《严几道》一文,特别强调严复一生虽有变化,然“苦心弥缝于新旧之间”的精神始终一贯:“先生一方深受我国人文教育之陶冶,服膺儒先遗说,一方复崇奉西洋十九世纪之自然主义。二者性质不同,先生则兼收并蓄,加以折衷……综先生一生,苦心弥缝于新旧之间,大抵民国以前,谋新之意富,民国以后,率旧之情深。虽其立论随时变迁,有倚清倚重之异,精神则始终一贯。”他又多方征引《学衡》上《书札》,说明“先生对于教育之主张,简言之,即尊重本国文化,研究西洋科学而已”,尤其强调“中国目前危难,全由人心之非,而异日一线命根,仍是数千年来先王教化之泽”(《书札》四十九)。他的结论是严复属于英国之自由保守派:“先生旧学湛深,其翻译西籍,志在补偏救弊,有目的、有分寸,与盲从西人,一往不返者大异。暮年观道,益有所悟,所作书札,名言谠论,尤卓然不可磨灭……余观先生一生,甚似英国之自由保守派(liberal conservative)不顽固、不激进、执两用中,求裨实际。”在此文之中,严复俨然成为“学衡派”的代言人。

严复与学衡派双方联手,共同对抗以北大为首的新文化运动(与白话文运动)的支持者。“北大”与“南高”形成民国学术史上的南北之争。1949年之后,两派移至台湾,“北大派”的领袖是原北大校长胡适,而“南高派”的领袖是毕业于南京高师的原中央大学教授张其昀。双方对于西化与传统、文言与白话等议题继续争辩,并争取政治权威之支持。台湾的“南高”又与1949年之后在香港形成的“新儒家”合流,北大派则和港台自由主义者同调,此一争议转为当代台湾的“自由主义”与“新儒家”之争。两蒋统治时代台湾的文化教育政策同时受到两种思潮影响,而偏向于主张复兴中华文化的新儒家。在语文教育上台湾地区的中学教材有儒家经典教育(即以四书为中心的《中国文化基本教材》),同时文言文一直是国文教学中的重要部分。2017年课纲调整,则同意“文言文有助语言精致化”,决定“文言文除中华文化基本教材外,其课数比率须符合3年平均35%至45%”。严、林所谓“不尽废古文”之呼吁,在白话文大胜之后仍然得到了一些回响。

百年以来文言与白话的纠葛,亦反映了五四新文化运动的成就与限制。首先,白话文运动的支持者无疑地大获全胜,今日中文的书写文字已几乎全为与口语相符合的“白话文”。白话文运动的效果与其“排他性”有一定的关系,然而这一点也是此一运动的最大盲点。第二,严复、林纾等人在白话文运动的浪潮中主张“不宜尽废古文”,他们深信白话与文言并非互不兼容,所谓“文字须有根底,即谓古文者,白话之根底,无古文,安有白话?”此一观点仍然是一个颠扑不破的真理。这样看来当年为《新青年》所痛批为“选学妖孽、桐城谬种”的文言文支持者并非失败者,而是希望以文言来维系传统文化之生命,而批评所谓“全盘性反传统”、“排他性白话文运动”的谬误。这也是文言文得以在今日海峡两岸的中文教育中维持很高比例的重要原因。

(本文节选自《近代中国白话文运动的“逆流”:严复、林纾与学衡派》,原载《新学衡》第4卷《新文化运动的异途》,南京大学出版社2021年版。)

- 陈寅恪为何辞谢历史二所所长[2022-02-16]

- 汪荣祖:另一种新文化运动[2022-02-14]

- 沈从文1976年的苏州之行[2022-02-14]

- 国史大义、宗纲所在:学衡祭酒柳诒徵的史学精神[2022-02-11]

- 读懂“义虎”里的教化密码[2022-02-07]

- 柳门高足景昌极[2022-01-29]

- 民国时期大学校刊文献[2022-01-28]

- 刘伯明:理解学衡派的另一线索[2022-01-26]