启蒙的歧路——“童话诗人”之殇与八十年代的“童话”话语

摘要:诗人顾城之死使人们产生了对“童话诗人”之“童话”的质疑,“顾城现象”由此引出关于启蒙的许诺与失落、童话的纯真与危险的寓言。回到“童话诗人”一词形成的历史现场,彼时的诗人及批评家群体在“童话”之上寄予的启蒙期待与顾城对童话释义的差异便显现出来。前者希望借由其自然与天真的特质来治愈创伤并重新开始一个“新时期”,后者则赋予童话无始无终的时间观并塑造“无为无不为”的儿童形象,在解释历史暴力的同时成为了暴力的同谋。以告别过去的意识为共同起点的启蒙探索终究分道而行,童话话语内部的复杂与矛盾暴露出八十年代的历史症候,并成为启蒙歧路的起点。

关键词:顾城、童话、启蒙、八十年代

引言

1993年10月8日,著名诗人顾城在新西兰的威赫克岛(激流岛)上杀妻,随后自缢。这则令人震惊的消息在海内外迅速发酵升温,真假难辨的报道伴随着伦理与文学的争论一时沸腾。在当时朦胧诗的热潮已过,甚至文学也已经边缘化的情况下,顾城之死却带着光怪陆离的魅影激起巨浪,成为了所谓的“顾城现象”[1]。于是这位成名于八十年代的诗人在其死后又一次被浓墨重彩地“画像”。除了出版社竞相推出他的四部作品——《英儿》《墓床》《顾城新诗自选集——海篮》《顾城散文选集》之外,他的生前好友也纷纷写下怀念文章,更有诸多批评家对此事件进行反思。

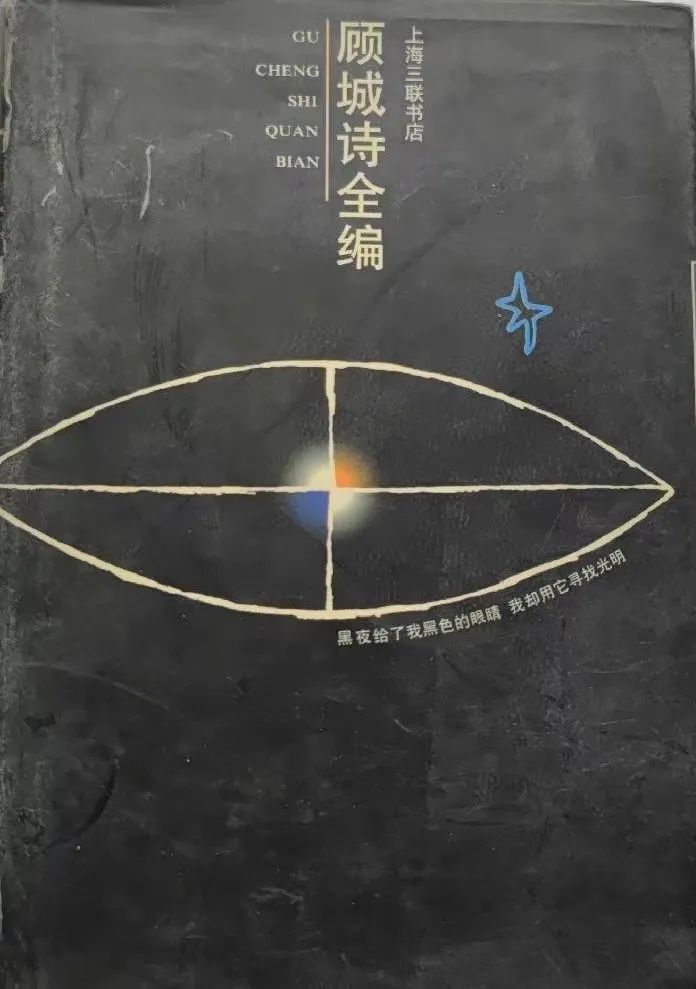

“诗人”与“童话”,“暴力”与“死亡”,成为这些讨论中的两组关键词。正如顾城在其成名作《一代人》中所写:“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”。两组看似分属于“光明”与“黑暗”范畴的词语在此时如谶言般被沟联起来。从某种程度上来说,顾城之死被上升为一种文化现象正是出于对这些语词的困惑。构建这两组词之间繁絮的逻辑关系困难重重,远远超过了破解一起个人偶然死亡事件的难度,它牵涉到八十年代启蒙的许诺与失落、童话的纯真与危险的寓言。

一个“童话诗人”为何以如此暴力的方式结束他人与自己的生命?这个问题在顾城死后便被立即提出,本文也以此作为思考的起点。只是时隔多年,当我们以历史的“后见之明”去重新审视这个问题,我们再无十足的信心去直白地将此归因于个人成长中的某些创痛。而且,当这起事件消退了它离奇的新闻性,我们也会发现这个问题依旧梦魇般挥之不去,究其根源正在于“童话”二字。当时的批评家直言,这种巨大的震惊源于杀人行为与“童话诗人”形象的不可调和[2],顾城的“童话王国”只是他“精心却又无意识中营构的迷魂阵”[3]。

可以说,“童话诗人”这顶桂冠对于顾城来说既是生前空洞的指涉,又是身后不可承受之重。于是我们由此寻找到继续拆解这个问题的路径——去一点点剥离附着于“童话”之上的意涵与期待(“童话”一词在本文中不指涉文体范畴,只是作为“童话诗人”中“诗人”的形容词)。这种“附着”绝不只是由顾城独自完成的。他的作品以及文论只是构建“童话”意义的一部分,而同代诗人与批评家,乃至“顾城现象”的所有缔造者都分享或书写了这个梦境/梦魇。

顾城

本文尝试以顾城为线索来重新检视八十年代的“童话”话语,梳理这种话语内部盘绕而生的枝蔓,三个小节分别针对以下核心问题展开讨论:

其一,“童话诗人”的名称从何而来?八十年代的诗人与批评家(“一代人”)如何在朦胧诗论争中诠释这个名称?他们借由童话的修辞表达了何种启蒙理想?这种启蒙理想中隐含着何种历史观与时间观?

其二,顾城如何理解“童话诗人”?他在诗中建构的童话性的自我有何特点?和同代人相比,顾城的启蒙理想、历史观与时间观有何特别之处?

其三,顾城在激流岛上将童话理想变为现实,他构筑自己的“童话王国”依据的是何种理念?“童话王国”的最终损毁与他的“自然哲学观”和童话观之间有何联系?

顾城的个例包含着多重声部的对话。他的思索与当时批评家对他的解读/误读之间所形成的张力让我们得以窥见八十年代关于童话与启蒙话语的历史症候。而另一层深意则在于,顾城个人的悲剧虽然不能直接指向所谓八十年代启蒙的结果,但却提醒着我们去注意童话话语内部的危险性——童话的天真中是否已经暗含了某种颠覆性的因素,或者说,它的矛盾与阴影如何被遮蔽?

一、光明与黑暗的悖论:“童话诗人”与“一代人”

1980年舒婷为顾城写下了一首题为《童话诗人——给G·C》的诗。这便是“童话诗人”的称呼最初的来源。[4]我们并无法确知这首诗对八十年代开始形成的顾城的“童话”印象起到了什么样的作用,但它至少可以作为一个耐人寻味的引子。因为这其中既包含了一个亲密的友人对顾城和童话的基本读解,又悄悄埋下了一些关于这个称呼的意味深长的谜题。

这首诗中写到的事物,像“星星、紫云英和蝈蝈”“雨后的塔松”“桑椹”“风筝”同属于“自然”的类别。与之形成对立的则是“病树、颓墙”和“锈崩的铁栅”。细究起来,这些词语都曾在顾城的诗中出现,对自然的大量书写的确是顾城诗歌的一个重要特征。顾城在自述中也会反复谈及自然对童年和诗歌创作的影响。比如他热爱阅读法布尔的《昆虫记》,继而收集许多蝴蝶标本,他说那是“大自然给我的诗的语言” [5]。这首诗用这些意象标记出了顾城。但从并置的两组事物来看,舒婷却只是以当时朦胧诗人较为普遍的对自然与童话的书写和理解方式来表达了一种对抗的意图。

正如奚密针对朦胧诗群体的研究所发现的,与“后朦胧诗”所写的身处现实的童年相比,朦胧诗更多地将自然与儿童相联系,并与社会系统相对立,以此表达未被污染的天真的涵义。她将此称为“自然的儿童”,指出诗人们以三种互相关联的形式来展现它。其一是假以儿童的视角来观察这个世界;其二是直接在诗中描绘儿童;其三是追忆自己的童年。诗人们借由“孩子”来表达对充满压迫感的现实世界的疏离,同时也以儿童的边缘化的社会身份来强调自己人格的独立和完整。

所以在这些诗中,儿童所代表的天真、敏感、富有想象力的世界对抗着成人社会的冷漠、虚伪和无情,而童年则是诗人们在现实中遗失又寄望于诗歌的乐园。[6]奚密总结出了朦胧诗人在应用童话话语时所表达的反叛意图,然而自然与社会的二元对立未免是对这种反叛过于笼统的描述。如何看待童话话语在八十年代所具有的特殊涵义势必需要我们回到当时的启蒙语境之中,追溯时人对“童话诗人”更多的讨论。

因为其代表作《一代人》,顾城为评论者与公众所熟知。这首诗在当时激烈的朦胧诗论争中被反复称引,出其意料的是,它得到了论辩双方的认可。对朦胧诗持反对态度的批评家认为,这首诗“反映了社会现实,能引起大家的共鸣”[7],而且也“读得懂”[8]。持赞成意见者,更称赞其与北岛的《回答》一道,堪称“充满了肩负民族兴亡重任的大无畏精神的诗声”[9]之双壁。

这种一致性的达成主要是由于《一代人》中所写的“黑夜”与“光明”有着两方公认的历史指向。它的辩证性既符合时人对文革的反思需要,也不失为对现实和未来的乐观期待。这正如徐敬亚在《崛起的诗群——评我国诗歌的现代倾向》中所写,“无论是对黑暗的揭示和对未来的希望,新一代诗人显然都更深刻、更明确——有一种彻底抛弃几千年的因袭,全面走向现代社会的现代感”[10]。不过,这首诗也暴露出一个在八十年代难以回避的问题:即当人们在有着清晰的“黑夜”意识的情况下,又该如何走向“光明”的路途?

顾城的这首《一代人》表面上与童话没有任何关系,也因此在关于顾城诗歌童话性的研究中不被注意。[11]然而在八十年代,这首诗其实与“童话诗人”的称号有着密不可分的关系。而且正是这种关系为“黑夜”如何连接“光明”的问题提供了一个答案。顾城的第一本个人诗集名为《黑眼睛》,这显然取自这首诗。结合诗歌的标题来看,“黑色的眼睛”无疑是对“一代人”的描摹。在北岛意味相似的诗歌《回答》中也有类似的表述——“那是五千年的象形文字,/那是未来人们凝视的眼睛”[12]。

《黑眼睛》 顾城著

但是,相较于北岛语称“人们”这样明确的集体性表述方式,顾城的这首诗其实存在着一种含混(这种明确和含混不只是诗人创作的语调和用词问题,也是在读者接收时发生于文学场域的一种现象)。“黑眼睛”不仅是对一代人的想象,同时也加入了许多对顾城个人形象的理解。更确切地说,这是被作为他“童话诗人”的一种形容词,进而衍生出更多与孩子的单纯懵懂相关的涵义。

当时不乏这样的评论,“在被人目为朦胧的这一代新诗人中,如果说舒婷的朦胧诗‘心较比干多一窍’式的精巧,北岛的朦胧是一个角斗士出场拉下面罩的警觉,那么顾城的朦胧,则是象孩子般睁着一双黑眼睛来看待那充满机巧与世故的人生,反而使长期在畸形文化氛围中失却了心态平衡的人们瞠目”[13]。提取这些描述中互为诠释的关键词,那便是“儿童”“童话”“单纯”。这些词语被视为可以穿透“机巧与世故”的力量,可以使人瞠目。所以,“儿童”其实是一个隐藏在这首诗的文本后非常关键的要素,只有孩子的黑眼睛才具有净化“黑夜”的能力,才可以提供一条通向光明的路途。

另外,当这些八十年代的评论者以顾城的青年形象来谈儿童时,暗含了更为复杂的“启蒙”或者“拯救”意义。正如谢晓虹在对《狂人日记》的研究中所发现的,鲁迅并不是将社会批判力寄托在现实中天真的儿童身上,而是借助于“狂人”所具有的儿童与成人的双重视点。[14]顾城的例子也是如此。评论者们使用“童话诗人”的修辞来寄托将成人群体包含在可被拯救的范围之内的希望。同时,这种修辞还能以成人的能动性来解决谁来拯救的问题。启蒙者与被启蒙者之间的矛盾便在这样一个怀有童心的成人形象上得到了疏解。

有趣的是,顾城自己对这首诗里的“光明”与“黑暗”有着截然不同的解读。他写道:

如果光明不愿到人间来,便不应强求。强求来的光明未必不仍然是黑暗。但是有时候强求是必然的。而别人看是强求,对于你自身来说却是命里注定,就像“寻找”是你的命里注定一样。[15]

顾城所讲的不仅是一种历史意识,更是关于个人存在的问题。只是他提前到来的宿命的绝望感在当时并未粉碎人们从他的诗中获得未来可期的梦想。这是一个在中国二十世纪文学史上似曾相识的场景,是八十年代频频回望的“五四”也曾聚焦的问题——关于悲剧必然性与发展能动性的争论。当人们把社会拯救的期许放在孩子的天真之上的时候,鲁迅却写下《狂人日记》和《孤独者》,怀疑着同样流淌在孩子血液里的“病”是否有痊愈的可能。

文革之于晚清,八十年代之于“五四”,任何具体的历史情境都相差甚远,但顾城的例子向我们呈现的却是另一种与“五四”的呼应——他在不经意间开启的不是对启蒙合法性的确认,而是借由儿童和童话来表达了重新开始的意图后,仍然存在着对“发展”的童话的深刻质疑。而他与评论者之间对“光明”与“黑暗”关系理解的错位,更让人察觉到其与鲁迅的“反抗绝望”之间奇妙的隐喻式联接。

二、时间的童话:布林的出生与死亡

顾城虽然曾在访谈中说过“童话诗人”只是一种“外在的印迹”[16],但他自己其实为这个名称也增加了许多笔墨。最为评论家所注意的是他在《我是一个任性的孩子》与《简历》这两首诗中对自我的表述。“我是一个任性的孩子/我想涂去一切不幸/我想在大地上/画满窗子/让所有习惯黑暗的眼睛/都习惯光明”[17]。“我是一个悲哀的孩子/始终没有长大”[18]。在天真之外,他又被认为具有了困守于童年、“拒绝成年”和“无法成年”的悲剧特征。[19]

也有学者根据顾城自己的文论来分析他的自我,将这两首诗列在他的第二个阶段“文化的自我”之中,认为顾城此时竭力融入八十年代的启蒙思潮,在诗中进行社会批判。而在此之前与之后的阶段则分别是“自然的自我”“反文化的自我”和“无目的的自我”。[20]这种分期的意义其实并不在于时间上的界分,因为顾城的思想在逻辑上相当连贯,诗学表现形式的一些改变并不能割裂这种内在的连续性。这些标签更多的意义在于提示出一个“童话诗人”关于自我的多重面向,而且这些面向互相重叠又彼此补充。不过,这些概念化的表述不足以使我们更深入地理解顾城的童话性的自我,经由他的诗歌则可能使这幅画面更为明晰。

《顾城文选》 顾城著

顾城曾在1981到1987年创作了组诗《布林的档案》,并亲自为这组诗画了插图。这个叫布林的孩子被顾城视为“另一个我”。在给编辑的投稿信里,顾城写道:

布林是一个孙悟空、唐·吉诃德式的人物,很小的时候就在我心里捣乱。他不规范、喜欢逃学的天性,使我觉得很有趣。我常常想他,给他编故事,用纸片记下这些故事,我甚至还用古文写下这些故事,并且配上插图。[21]

《布林的档案》由十八首诗组成,风格相当荒诞。尽管其中不难找到一些与现实政治相关的隐喻或戏仿,但很快就会转换到超现实的场景。整体看来,诗人希望描述的是一个可以随意穿行在现实与梦幻之间的无所拘束甚至是变化无端的儿童形象。组诗所配的插画也是如此,杂乱的线条并不着意于描摹出一个现实中孩子的样子,而仅是一种将“任性”趋于极致。顾城进一步解释这种“任性”:

实际上是说他可以什么都不做,也可以什么都做,独来独往,“立乎不测”;他在一个高远的地方影响着文化的潮汐。从魏晋之风到泼墨画到孙悟空大闹天宫号为“齐天大圣”,都含有这种游戏的痕迹。[22]

这段话不仅是对布林这个诗歌中的主人公形象的描述,它更是阐明了诗人这种布林想象的思想源头和心理症结之所在。顾城借用道家的“无为无不为”来指示一种立于法外的对规则的破坏。他真正想谈论的其实是在八十年代最为重要的问题之一:如何看待这段历史?如上一节所论述,顾城的同代人更倾向于把这个问题表述为:如何从“黑暗”历史中开启一个“光明”的“新时期”?如何从“被污染”的童年中孵化出天真的童话?顾城从不讳言自己的童年是在混乱中度过的。他谈到中国的文化传统和一切外国的影响,“都在一个白热的爆炸中间消失了”[23]。

然而,他对这种混乱的态度却是相当暧昧的。换言之,他并没有与同代人完全共享对“黑暗/光明”的隐喻预设。这段话里他谈到的“游戏”和“无不为”显然不是负面的词语,反而指向了儿童的自由与天真。问题在于,当他以这种很“轻”的说法来承载历史之“重”,是否就使个人具备了在混乱大历史中的超越性?他所想象的超越又指向何方?

这种超越性很容易被理解为知识分子对品格的坚守,然而在顾城自洽的逻辑中,他所指的却更是一种审美性视角的获得。顾城对此有一个形象的比喻。他说文革就如同一只老虎,你如果在地上看它,就会被它追逐;但你如果在树上,或者老虎在铁栏里,在画中,你就欣赏它的斑纹,它的美丽。[24] 他继续借助一个道家的概念来完成这个阐释,叫做“以道观”。

简言之,就是通过改换成“非人间”的视点来达成“物无贵贱”的纯粹审美。这套话语可以看作是诗人对创伤的应对,也可以在其中看到他坚强的自我意志——“人可生如蚁而美如神”——这也是他在《一代人》中所展现出的无论如何都要去“寻找光明”的决心。然而,这种叙述是否也在某种程度上遮蔽了具体的历史暴力?暗藏在这些诗意比喻之下的是一种对暴力存在的决绝否认,以审美跨越的是道德的边界,衍生出了吊诡的残酷美学。

顾城的这种美学观/历史观继而发展出了一种关于“光明”和历史时间的奇特叙述。他在诗里写道:

在一片柔顺的梦想之上

光是一片溪水

它已小心地行走了千年之久[25]

诗人所要表达的是光明贯穿了整个历史,而我们不能看见只是由于没有具备某种类似“以道观”的视角。他解释道,“白天、黑夜、生命、死亡是我们的事,但是对于太阳来说,没有黑夜也没有死亡……只有我忽然想起这个光明的时候,我才存在”[26]。在这样的逻辑里,光明被绝对化,黑暗变成了一种主观的事物。相应的,黑暗所隐喻的文革也随之消弭在这样的叙述之中。由此重读他的《一代人》,则会发现“寻找光明”也未必具有朝向未来的时间概念,而更可能是诗人所说的“忽然想起这个光明的时候”。这是一种无始无终的历史时间观,与当时将文革与八十年代划分为时间两端的“新时期”意识无疑大相径庭。两种历史意识之间的唯一共同点是它们都生发于急切摆脱文革创伤的诉求。

《顾城诗全编》 顾城著

顾城对历史的时间意识与他对个体生命的理解纠缠在一处。他以光来比喻历史的无始无终,又以相似的句式来形容人的生命历程。“死亡是没有的,我已在生命中行走千次。现在,我走的是小男孩最卑微的道路”[27]。这句话本身是要通过取消自我存在形式的唯一性来否认死亡。也就是说,在当下的时间中,我以小男孩的生命形式存在,而在这个生命开始之前与停止之后,我仍然以其他形式继续存在于宇宙之中。在布林组诗中,顾城就这样同时建构又解构着这个小男孩的存在。其中两首叫做《布林进行曲》与《布林不进行曲》,一首写着“拿餐刀上前线去/背着水瓶找你”,一首则是“路口摆着车/永远出不去”[28]。

两首诗动作相反,词语间全是悖论。用顾城的话说,就是“既不能存在,又不能不存在”[29]。从这个意义上来看,很难说顾城执着于童年或者想维持于一个孩子的状态。布林可以长大,可以衰老,甚至可以死亡。但哪怕是这样的变化也并不遵循着线性时间的顺序。如果说组诗从第一首《布林的出生及出国》到第十三首《布林好像死了》还能给人以发展的错觉,那么在布林死后的几首诗里,才出现了“布林决定要衰老”。但是,诗里的死亡和衰老都更像是角色扮演的游戏。“呵,呵,哦/布林死了,死了,死了/那么熟练地死了,好像真的/他在热气管道里眨下眼睛/后悔/安眠药/没有带够”[30]。

布林和时间的游戏构成了对进化论时间观所允诺的成长的质疑。在八十年代的“成长小说”中,作家也不再书写成长的必然完成。他们笔下的儿童无法抵达成熟的境地,因为在文革时期度过的童年已经伴随着夭折或堕落的创痛。这种儿童成长的中断也被看作是国家发展困境的隐喻。[31]这些作品直接迎击了乐观的发展观,提出的是在病态的社会环境下是否有可能培养健康的儿童的问题,它们的社会批判意图因此而表达得更为透彻。

然而,顾城虽然一直说布林是个“坏孩子”,却并没有评判他的成长方向,甚至不将死亡作为毁灭与终结。在这组诗中充斥着对文革政治的戏仿,比如“布林生下来时/蜘蛛正在开会……布林哭了/哭出的全是口号/糟糕!”[32]如果说这是对政治进行了批判,那么也并不是指出了它的丑恶与错误,而是将它解构成一个荒谬滑稽的外壳。布林这样的小孩可以随意走进又走出,篡改时间,瞬间长大,并在这个虚无的形式下信笔涂鸦。

我们可以将布林组诗中的时间看作一种纯粹的文学想象与虚构,一种超脱于现实的个人纾解形式。然而,顾城在那封给编辑的信的最后一句,却格外强调了“它展现的是人间,不是在愿望中浮动的理想天国”[33]。这组诗指向的是真实的历史劫毁与人的死亡,而它的危险性也正在于此。当顾城用这种仿佛超越人世的观念来叙述世事,他已经涉及了语言与伦理的界限。对死亡具有超越性的认知如若限于对自身生命的处置,也许便没有了后世的许多争论。所以,与其说是所谓童话/幻想与现实边界的混淆导致了顾城最后的悲剧,毋宁说是他过于“任性”的视角转换已然带着所谓“天道”对人世的傲慢,为悲剧深埋了伏笔。

三、自然与野蛮的辩证:激流岛上的“童话王国”

“他们中有些人重新归于文化,有的人却徜徉于文化之外”[34]。这是1987年顾城在英国汉学会上的发言。他说的有些人是指其他朦胧诗人,而有的人则是说的自己。这一年他和妻子远走他乡,抵达了南太平洋上的一座小岛。在给父亲的信里,他写道,“我在这里找到了我的梦——在渤海湾、在潍河畔,在泥巴捏的村落里,做的许许多多梦,现在再次呈现;不过,要比当年的梦更美妙、更绮丽……”[35]在这里他将童年的诗与梦变为了现实,希望筑起一个童话般美好的乌托邦。然而也是这里,他的童话梦最终破碎,徒留给后世诸多谜题。

对顾城在岛上生活的关注和想象,主要来源于他唯一的一部长篇小说《英儿》。这本书的副标题为“一部刺入生命灵髓的情爱忏悔录”。小说讲述了顾城(化名林城)和他的妻子(化名雷) 以及情人(化名英儿)在岛上度过的令人匪夷所思的三人生活。并且,顾城还在其中预告和预演了自己的死亡。这个关于爱与死的传奇自述将人们的想象引向了“女儿国”和《红楼梦》里的大观园。[36]

《英儿》 顾城 雷米著

不过,这些情爱纠葛以及它背后可能贯穿的顾城关于“女儿性”的想法,并不是他来到这个小岛的原因,也不是他搭建这座城的起点。“到达那个小岛的第一天,我对我的妻子说:我花了二十多年时间,准备过这样的生活,现在我终于跨过了这个倒霉的世界,到了我要到的地方,我的生活开始了。那时我对自然有一种信仰,我对我的自性也有一种信仰。我觉得到了自然界之中我就不再会又许多妄想,我的生命的自然美就会显现出来”[37]。所以,我们要更仔细地去审视顾城所要建立的童话王国更为基础的砖石——“自然”。

顾城所说的“自然”的第一个层次被广泛地理解和接受,那是在本文的第一节提及的朦胧诗人们普遍使用的“自然的孩子”的修辞。它的反面是颓败黑暗的社会,也意指文革高度“政治化”对诗歌的束缚。在顾城的自叙中,自然教会了他最初的诗歌。他在1969年跟随父亲离开北京,到山东的一片荒地上放猪。他在那时感觉自己完全融入了自然,听到自然界鸟兽虫鱼的声音,并学会了与它们说话。这就是顾城早期的代表作《生命幻想曲》中写的:“蟋蟀欢迎我/抖动着琴弦。/我把希望溶进花香。……我把我的足迹/像图章印遍大地/世界也就溶进了/我的生命”[38]。

后来顾城在17岁回到了北京,他无法适应与人交谈的语言,他写下“我从北方的草滩上走出,走进布满齿轮的城市。……在一片淡漠的烟中,我继续讲绿色的故事”[39]。在混乱中,顾城读到西班牙诗人洛尔迦的诗句,“哑孩子在寻找他的声音,偷他声音的是蟋蟀王”[40]。于是他明白了要找到自己的声音。

顾城在这段关于诗歌创作的经历里提及的最关键的一点是自然与语言的关系问题。如果说朦胧诗人群体是以“自然的孩子”的修辞来达成反抗意图,那么顾城则认为自己从自然获得的是语言的更新,诗人也斯称此为“天真的革命”。他说“这种单纯是对浮夸和装饰的反叛,是对竞用艰深文字,陈言套语,进而对这种方法背后那种炫夸空洞的诗观和人生观的反驳”[41]。

有趣的是,当顾城在八十年代后期开始海外漂泊,他并没有像有类似经历的诗人(如北岛、杨炼)那样产生失去母语的焦虑,也并不热衷于当时在国内兴起的“寻根”创作。他相信“有根不用寻,无根无处寻。其实传统也罢、艺术也罢,它活生生地就在你的血液里,在你的所有的言行举止中间,只不过你不认它、回避它罢了”[42]。顾城的这种态度倒未必说明他与“寻根派”有着截然不同的问题意识,抑或已经解决了八十年代的中国在西方的参照下如何确认自身的困惑。他基于血缘的叙述反而让我们看到更深层次的“情迷中国”,对这种迷恋的纾解则很大程度上依赖于他所坚信的“语言来自自然”。

顾城所说的自己对“自然”的信仰并不仅仅指涉着自然界,它更与道家思想密切相关。在法兰克福大学举行的“人与自然”世界各文化哲学研讨会上,顾城对他所谓的“自然哲学”做了详尽的解释。他说自然是中国哲学的最高境界,“自”是本源、天生的状态,“然”则是认可。他从庄子的《齐物论》生发出“人世是无生命的秩序,而自然则是有生命的无秩序”的解读,谈到抵达自然之境的人便是“真人”,而真人不受人间秩序的褒贬,“换一个角度也可被视作魔鬼”。[43]

在会后的问答环节便有教授提出顾城所说的自然观不能给伦理学提供一个基础,“报告里讲的绝对的自发的那种自然,人和动物之间没有区别”[44]。但顾城却回答这是一个精神需要和生存需要的问题,完全可以分开。他再次讲到关于文革的“树上观虎”的比喻,重申两者之间并不存在矛盾。这种伦理的危险性是否可以被顾城分隔精神与生活的解释消除实为可疑。后世的评论者便批评他以“六经注我”的方式有意误读文本,为杀妻自杀寻找借口。[45]我们不能判别顾城是否有意如此,但他确实在诠释“自然”时将赤子之心的比喻看作是与人世礼法无涉的状态,对儿童与野兽,甚至是魔鬼都不做更多界分。这一点也显现于顾城在《英儿》这本书中所做的自我剖析和忏悔:

我们可以在壁炉里看火,在镀着薄金的玻璃里,看窗外的暴风雨。我们做到了这一切,可是我们没有办法真正地满足我们内心的期待。它是一个婴儿,也是一个野兽,它浑然无觉地要离开这一切,到那充满精灵的野蛮的世界中去。那有它真正活的同伴、它的爱、生和死、它真正的时间。[46]

王德威分析“英儿”这个标题便恰巧是“婴儿”的谐音,这对一个书写自己不愿长大的作家而言,无异于一种自我指称。[47]不过,除了拒绝成长这层意思以外,这段叙述中最奇异的部分正是顾城对婴儿与野兽等同的修辞以及他对野蛮世界的向往之情。这使我们必须再次回返对“童话”的理解。童话自五四时期被中国知识分子引入之时便是进化论的主要承载形式,它被看作是“小说的童年”,是进化史的源头,与天真、野蛮、兽性等等相联系。周作人因为对这种文学形式的兴趣而继续追索人与文化的起源,借鉴人类学对“野蛮人”的研究得出儿童是“小野蛮”,也就是文明的野蛮人的结论。

“小野蛮”这个词转借自十九世纪晚期英国文学批评家戈斯(Gosse),而它更遥远的源头则是卢梭(Jean-Jacque Rousseau)。在卢梭看来,所谓文明状态才是堕落的,因为它使人偏离了与生俱来的自然状态。[48]周作人等五四作家的儿童观倒并非被这种浪漫主义文学和美学形塑而成,他们所关心的仍然是如何以童话对儿童进行教化,使他们脱离野兽进步为人类。八十年代关于启蒙的主流思想也与此分享同样的逻辑。当彼时的诗评家将“童话诗人”的桂冠赋予顾城时,他们并未意识到童话之中还暗藏着野蛮的危险。

在《英儿》这篇小说的最后,顾城所写的主人公也走到了生命的尽头。他所不能忘怀的是两本遗留在山顶小屋中的书。一本是法布尔的《昆虫的故事》,另一本则正是卢梭的《一个孤独者的散步》。这个结局似乎提示着:当顾城与他的同代人共同使用着儿童与童话的修辞时,这位“童话诗人”却已然选择了不同的启蒙之路。

余论

“童话诗人”顾城的自戕带来了个人主体与民族国家的启蒙承诺的双重幻灭。不过,承载一个时代或一个国家的启蒙寓言对顾城的个例来说或许过于沉重,他被同代人共同推举的“真善美”的童话精神本就包含着许多误读,无论是希望还是幻灭的情感其实都是寄托在这种误读之上。所以本文更倾向于将顾城的人生与创作视为对启蒙的一种探索,哪怕是一条歧路。站在八十年代初对“光明”的热切向往和之后对“黑暗”的困惑与痛苦的情感之外,所谓的启蒙的歧路也和“童话诗人”一样,最终成为了印刻着这段历史的标签。

注释:

[1] 王德威:《历史与怪兽:历史,暴力,叙事》,台北:麦田出版社,2004年,第213页。

[2] 陈子善等:《编者与友人的对话(代前言)》,《诗人顾城之死》,陈子善编,上海:上海人民出版社,1993年,第2页。

[3] 同上,第4页。

[4] 洪子诚:《中国当代文学史》,北京:北京大学出版社,1999年,第316页。

[5] 顾城:《剪接的自传》,《青春》1983年第7期。

[6] Yeh, Michelle “Nature's Child and the Frustrated Urbanite: Expressions of the Self in Contemporary Chinese Poetry”, World Literature Today, 3 (Summer, 1991), pp. 405-409.

[7] 方冰:《我对于“朦胧诗”的看法》,《光明日报》1980年1月28日。

[8] 周良沛:《说“朦胧”》,《文艺报》1981年第2期。

[9] 钟文:《三年来新诗论争的省思——兼论辩〈价值·变革·表现手法〉一文》,《成都大学学报》1982年第2期。

[10] 徐敬亚:《崛起的诗群——评我国诗歌的现代倾向》, 《中国当代文学史·史料选(下)1945-1999》,洪子诚主编,武汉:长江文艺出版社,2002年,第715页。

[11] 张捷鸿:《童话的天真——论顾城的诗歌创作》,《当代作家评论》1999年第1期。

[12] 北岛:《回答》,《诗刊》1979年第3期。

[13] 张宜雷:《寻找光明的眼睛——评顾城诗集〈黑眼睛〉》,《书林》1986年第11期。

[14] 谢晓虹:《五四的童话观念与读者对象——以鲁迅的童话译介为例》,《儿童的发现:现代中国文学及文化中的儿童问题》,徐兰君、安德鲁·琼斯主编,北京:北京大学出版社,2011年,第148页。

[15] 顾城:《那么“死”也该有克有死——1987年12月香港答问》,《顾城文选卷四·生生之境》,香港:中国文化出版社,2007年,第132页。

[16] 顾城:《“别有天地非人间”——1992年7月9日发言于德学生座谈会(节选)》,《顾城文选卷一·别有天地》,哈尔滨:北方文艺出版社,2005年,第71页。

[17] 顾城:《我是一个任性的孩子》,《顾城诗全编》,顾工编,上海:三联书店,1995年,第310页。

[18] 顾城:《简历》,《顾城诗全编》,第230页。

[19] 张清华:《朦胧诗:重新认知的必要和理由》,《当代文坛》2008年第5期。

[20] 张捷鸿:《童话的天真——论顾城的诗歌创作》,《当代作家评论》1999年第1期。

[21] 顾城:《关于布林》,《顾城诗全编》,第757-758页。

[22] 顾城:《金色的鸟落在我面前——同伊凡、高尔登、闵福德问答》,《顾城文选卷一·别有天地》, 第193-194页。

[23] 顾城:《“恢复生命”》,《顾城文选卷一·别有天地》,第40页。

[24] 顾城:《“人可生如蚁而美如神”——德国之声亚语部采访》,《顾城文选卷一·别有天地》,第84页。

[25] 顾城:《许多时间,像烟》,《顾城诗全编》,第524页。

[26] 顾城:《“恢复生命”》,《顾城文选卷一·别有天地》,第42页。

[27] 顾城:《诗·生命》,《顾城诗全编》,第914页。

[28] 顾城:《布林进行曲》《布林不进行曲》,《顾城诗全编》,第751-752页。

[29] 顾城:《金色的鸟落在我面前——同伊凡、高尔登、闵福德问答》,《顾城文选卷一·别有天地》,第194页。

[30] 顾城:《布林好像死了》,《顾城诗全编》,第754-755页。

[31] Li Hua, Contemporary Chinese Fiction by Su Tong and Yu Hua: Coming of Age in Troubled Times, Brill, 2011.

[32] 顾城:《布林的出生及出国》,《顾城诗全编》,第742-743页。

[33] 顾城:《关于布林》,《顾城诗全编》,第757-758页。

[34] 顾城:《大游戏·小人间——于英国汉学会上的发言提要》,《顾城文选卷一·别有天地》, 第282页。

[35] 顾工:《顾城和诗》,《诗人顾城之死》, 第154页。

[36] 王德威:《历史与怪兽:历史,暴力,叙事》,第214-215页。

[37] 顾城:《从自我到自然》,《顾城文选卷一·别有天地》,第107页。

[38] 顾城:《生命幻想曲》,《顾城诗全编》,第43页。

[39] 顾城:《简历》,《顾城诗全编》,第230页。

[40] 顾城:《从自我到自然》,《顾城文选卷一·别有天地》,第101页。

[41] 梁秉钧:《童话诗人顾城》,《大拇指》1986年第1期。

[42] 顾城:《与光同往者永驻》,《顾城文选卷一·别有天地》,第208页。

[43] 顾城:《没有目的的“我”——自然哲学纲要(德法兰克福大学“人与自然”世界各文化哲学研讨会上的报告)》,《顾城文选卷四·生生之境》,第154-168页。

[44] 顾城:《宣读〈自然哲学纲要〉答问——1993年7月10日法兰克福大学》,《顾城文选卷四·生生之境》,第172页。

[45] 刘文元:《从〈自然哲学纲〉要看顾城对老庄哲学的误读》,《安徽文学》2012年第9期。

[46] 顾城、雷米:《英儿》,北京:华艺出版社,1993年,第254页。

[47] 王德威:《历史与怪兽:历史,暴力,叙事》,第216页。

[48] 刘皓明:《从“小野蛮”到“神人合一”:1920年前后周作人的浪漫主义冲动》,李春译,《新诗评论》2008年第1期。

(转载时删改)