路内:终结爱情也是爱情的一部分

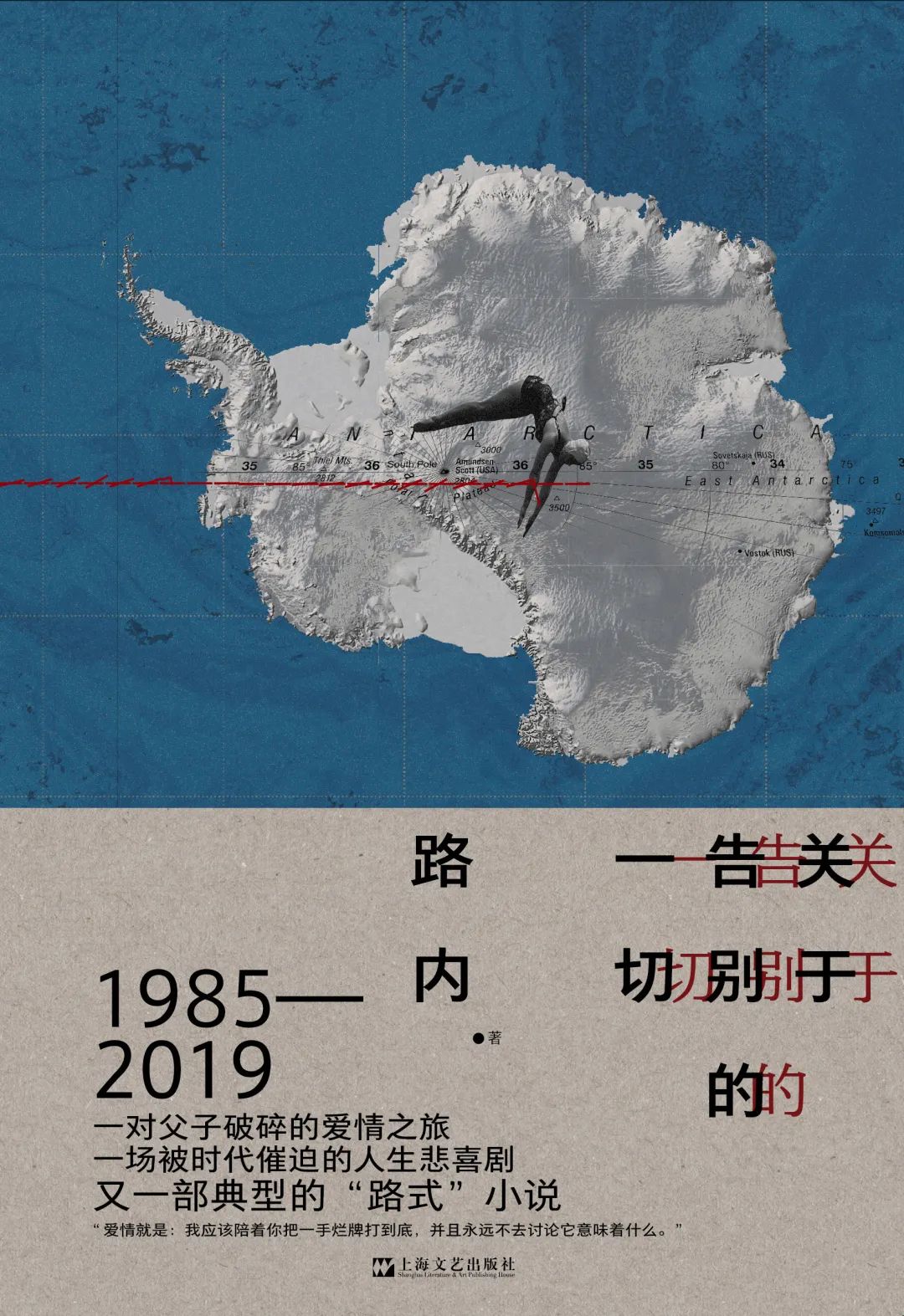

在42万字《雾行者》出版2年以后,小说家路内又写出了一部长篇小说《关于告别的一切》。小说首发于《收获》长篇小说2022年春卷,刚刚由上海文艺出版社推出单行本。

故事的时间线从1985年延伸至2019年,讲述了一对父子在不同年代的一场场以告别为终的爱情。小说主人公李白是一个谈过十几场恋爱的过气作家。他的母亲在他十岁时与人私奔,不知所终。他的父亲李忠诚曾是农机厂副厂长,救火英模,也是未来的阿兹海默症患者。故事的开头是李白与其初恋在2018年重逢,而重逢犹如单行道上的车祸,让往事“接二连三地追尾”。

近日,路内最新长篇小说《关于告别的一切》由上海文艺出版社出版

在某种意义上,《关于告别的一切》可以被看成是《花街往事》的姐妹篇,它追溯了父辈一代的爱情故事,还试着将故事脉络伸向了出生于新世纪的下一代。路内从2019年开始构思这个故事,在2020年疫情期间动笔,一直写到2021年9月完成。

“20个月写一本长篇,其实蛮久了。”路内告诉澎湃新闻记者,这部长篇的起因其实是他在大约十年前写过的一篇短篇小说,叫《色情狂编年史选》,发表在张悦然主编的《鲤》。“那篇小说写得蛮过火的,比这部长篇还过火,也没有什么小说年选敢收。我就自己欣赏一下,欣赏了十年决定扩展成长篇。”

十年过去了,现在的视点已和过去很不一样。过去的小说解构性质比较强,而他现在试图建构一些东西,“这部长篇有一部分是李白的回忆,一部分指向当下,2019年吧,这是可以确信的时间、定型的事物。我试图讲讲‘这个人是怎么走过来的’。也许从爱情入手会好一点。它不太像爱情小说,倒像是‘关于爱情’的小说。”

今年4月,路内就新作接受了澎湃新闻记者专访。因篇幅关系,专访分为上下两篇。在上篇里,路内从他的爱情故事接受史谈到了他对爱情的理解、他对新作的构想、他与小说主人公的关系、《雾行者》对新作的影响;在下篇里,他讲述了他对父辈一代爱情的感悟、他对今天爱情故事的观察、他对时代与“怀旧”的理解,以及他对个人命运和大历史关系的审视。

此为上篇。

【对话】

趁着还有人愿意看爱情小说,把它写出来吧

罗昕:2020年开始写这部“在心里放了十年”的小说,有受到一些人或事的触动吗?或者有什么契机吗?

路内:2020年上半年,也是关在家里,想写一本关乎爱情的小说。这样的小说似乎已经不在我的阅读范围内了,就连国产电视剧都不太讲爱情了,爆款都是事业型的。趁着还有人愿意看爱情小说,我想,把它写出来吧。以后年代也许就没人要看了。

罗昕:爱情并不好写吧,虽然大家好像都写过爱情。你有比较喜欢的爱情故事吗?

路内:好多,披着各种外衣的爱情故事。梁赞诺夫的电影《办公室的故事》《两个人的车站》,王小波的《黄金时代》,年轻时也曾喜欢过《东京爱情故事》。爱情小说容易被理解为言情小说,讲实话我也不知道两者之间必然的区别在哪里。也许爱情小说可以再讲点所谓时代和人心。

罗昕:看《东京爱情故事》时你多大?

路内:《东京爱情故事》首播的时候我大概21岁。那故事很贴合当时中国的年轻人,在1990年代中期,我们看到东京某个公司里有位资深的姑娘爱上了新入行的乡下小子。它像个梦,也可能是现实。那时大家也都很想进外企,此后年代,这样的办公室恋情不胜枚举,也许都是跟《东京爱情故事》学的。这故事放到现在会不会有点土?我们现在也在贴合某种话语,塑造霸道总裁或屌丝逆袭之类的故事。在所有的人际关系中,爱情是最讲究时效性的,会时髦,也会赶不上趟,有生之年错过一切的也有。2000年的时候我看《流星花园》已经有点看不下去了,觉得太假了。那时候我27岁。

罗昕:《流星花园》在我上学的时候特别火,台湾偶像剧也可以算一代人的爱情启蒙了。

路内:台湾偶像剧倒是不差的,他们可能真是那么谈恋爱的。

罗昕:在不同的年龄段会喜欢不同的爱情故事吧?

路内:我这代人很多事情是倒着来的,比如说,我们先看的是革命式的爱情,《青春之歌》,有点老派,对吧?然后看的是言情小说和纯爱电视剧,然后看了解构爱情的作品,比如伍迪·艾伦那种。现在跟着小孩学习动画片里的二次元爱情。二次元到底有没有爱情我也得研究一下。我的意思是,爱情可能是一种学习的过程,但少有人声称在爱情问题上“活到老学到老”。

罗昕:你今年49岁,怎么理解爱情?小说人物李白在44岁的时候得出了一个结论——“爱情就是:我应该陪着你把一手烂牌打到底,并且永远不去讨论它意味着什么。”

路内:我写这小说时候48岁,当时年轻,理解浅薄。现在想想,还是有很多没梳理清楚的。有些抽象的问题比较适合中年人思考,死亡或宇宙,人类秩序,时代走向。终极问题很少涉及爱情,它需要一种总体经验的投入,并不是年纪越大就理解得越好,倒退也是有的。小说里李白意识到了这一点,对一个读过书的人来说,活到48岁,总体经验比抽象思考更难得。这小说写到最后,我和他一起放弃了梳理的可能。他不想用诸多终极问题给自己找借口了,我也就任他去了。

罗昕:在理解爱情的年龄段里,17岁是不是一个特别的时间点?

路内:17岁已经可以投入到很完整的爱情中去了。这种投入,与人的“主体性”关系很大。有人活成了神经分裂,有人活成了伪君子,当然也有人越活越好。越活越破碎的人,就没法完整投入爱情了。

罗昕:我想到前几年冒出一个词——“爱商”。你认为这是后天习得的,还是一种本能?

路内:我也有点没把握。有一部分是家教吧,包括爱过的人教的,所以和一个品质很好的人谈恋爱还是值得的。

罗昕:那么遭遇呢?我发现,你小说里蛮多女性人物是主动离开的,消失的,告别的。

路内:李家的基调正是如此吧。这小说的开始就是李白的亲妈跟别的男人跑了,跑得太早,以至于李白来不及校正视角去衡量她的品质。这种主观性和片面性,比一个全知全能的爱情小说更可靠些,这是我的看法。终结一场爱情也是爱情的一部分。

罗昕:这说法让我想到了书名《关于告别的一切》。据说小说一开始叫《南方饮食》,后来想叫《他年》,最后改成了《关于告别的一切》。

路内:因为我不想打双关语。饮食就是男女。他年,一是指将来的某一年,从字面解释是一个两个男人经历的年代。我觉得双关语抖机灵不大好。当然最后还是打了点双关语,比如“一切”,在这小说里,一切可不是个好词。

罗昕:还有“告别”。告别一个个女孩,告别一个个时代,好像有这种感觉,但是也不全。

路内:没有言辞,言辞挥发了,只剩姿态。整本小说就在一次次地解释这一姿态,最后连微信告别都用上了。我想这么解释告别,它也许是表面化的,但人们好像也无法回避。在我们讨论形式的时候,有时甚至会比内在更多出一份喟叹。

罗昕:你怎么看待不告而别?

路内:在友情中也许可以,爱情中多多少少显得不负责任?实际上我想,告别应该是面对面的。在一个有各种通讯器材的年代,不告而别从性质上会不会像诈骗犯?但也不能强求,有些人不具备这种能力,它不是社交能力,而是自我价值。如果提升到那么高,你就会猜,这个不告而别的人是否其自我是残破的,ta可能无法面对自己。

一个脑海中的对话者,一个有趣的“暖渣”

罗昕:《关于告别的一切》从1980年代延伸至2019年,中间有近四十年。在小说的时间结构上,你有哪些考虑?

路内:小说分了五卷,其中有一些年代是跳过的,比如2011-2018之间,其实没怎么写,直接跳到2019了。如果平铺着写,太费了,拉拉杂杂讲不清。就讲讲爱情,讲主人公李白的人格,怎么构建,怎么毁损,怎么弥补。以及以他为中心展开的与所有人物之间的关系。我想这是一个写小说的“办法”吧。当然其中也有他与外部世界之间的关系,有时很紧张,有时松弛到一片虚无。小说有时会忘记年代,更多地讨论年龄。比如说,青春期,青年期,三十岁时,变成中年男性之后怎么个心态。

罗昕:写这部小说,先出来的人物是李白吗?

路内:是,他像是近年来存在于我脑子里的一个对话者。他不是我本人,但我们交流了不少看法。当然,不只是爱情。

罗昕:写到什么时候,你觉得李白开始有自己的意志了?

路内:一直就有,从动笔时。他比我虚无些,也容易失去理智。这导致他的行动和他的看法之间有落差。

罗昕:我感觉李白身上有点路小路的笨拙,也有点路小路的深情,但他的行动又确实辜负了一些情感与心灵,所以我形容他是“暖渣”。你现在会怎么理解李白?

路内:他和路小路是完全两种人,他以知识分子自居,又不断在怀疑自己的身份。路小路的抵触是个人与世界之间,李白更复杂些,内在外在,还带着一堆早已被敲了图章的“童年创伤”,他自己不承认,世界也照样认证他。这些问题随着年龄增长可能会更严重。至于你说的“暖渣”——也可以是,是个有趣的“暖渣”吧。

罗昕:感觉李白拥有过很多爱情,可她们也一个个离他而去。李白似乎一直没有太多安全感。

路内:人不应该在爱情中寻求安全感。也许最后美琪给他的是安全感,他很感激。但美琪要嫁给他的时候……天知道呢,小说里没写,也许他就认了。实际上他在钟岚和冯溪那儿,想找的也是安全感,可那安全感似乎又太明确了,是他必得的。那种安全感说起来也不是性,也不是衣食住行,他最后想的是能在钟岚的看护下老去、死掉,如此而已。李白想要的似乎不是婚姻的稳定性,而是死去时的稳定性,所以后面会说“不惜代价地追求稳定性”,“狂热地追求永恒”。我们在李忠诚身上也可以返照李白想要的东西,比如李白实际上极度恐惧阿兹海默症,他会认为父亲是仅仅带着肉身走进南极。

罗昕:李白最爱的女人会不会还是初恋曾小然?

路内:他都爱,希望这种说法在伦理上成立。差别在于,中年以后,他对曾小然还有卓一璇试图解释清楚什么是爱情,而他在美琪面前是没有解释的。这是一个小小的悖反:有时候,你因为爱而努力解释,有时候,你认为爱了就不需要解释了。不幸的是,对方往往会理解错误:以为不解释就是不爱,而解释太多是假爱。

罗昕:会不会担心这部小说引起一些读者的反感?李白和里面出现的大多数女性人物都发生过身体关系。

路内:是啊,如果我设十个男主人公,名字不一样,写十个短篇小说,会不会更符合道德一些呢?但我把它写成了长篇,发生在一个人身上的、二三十年的故事。他经历过的一切造就了他,也批判着他。即便如此,李白在道德上也可以批判李国兴或冯江,他还不是最差劲的。现实正是这样的。

罗昕:《雾行者》对这部小说的创作有一些影响吗?包括技术上的,心态上的,情感上的,等等。

路内:有一些反向的影响。《雾行者》写的是那代试图构建的年轻人,有世俗野心,甘于冒险,用粗鄙的浅层哲学激励自己,例如江湖、文青,其局限性是他们这代人的必然命运,他们想要打开的也正是这种局限性。这本书出版以后,个别读者不理解,觉得我写文青就是文青气。不是这样,这里不一一解释了。

写法上,《雾行者》是把人物绞在一起,它没有像十九世纪的小说那样刻画人物,栩栩如生什么的,它更注重人物的言辞。这些问题到《关于告别的一切》里产生了一个反向推力,李白是一个不断在解构世界的人,但他的解构是不大成功的。如果一个人可以完美地解构世界,这人物也就没什么可谈的了,他比谁都牛气,是上帝。李白的解构是片面的、习得的,带有矛盾的。他也没什么冒险精神,从未试图在自己所处的任何时代里凸出。小说的视角始终跟随他,有时让他出来独白,因此在刻画人物上花了点力气。这是我能想到的反向影响,其他的需要读者来评价了。

罗昕:《关于告别的一切》试图通过一个不断解构世界的人,建构一些东西。

路内:这话听起来很绕。通俗来说,李白这个人物到最后也是有所反省的。只是他的反省是隐蔽的。小说里有一两个瞬间,没有取他的视角,而是从女性眼中反观了他。这一两个瞬间可以说是他的反省。

罗昕:你怎么看待爱情和情色的关系?

路内:这个回答太难回答,纯男性视角,不要介意。两者都可以是起点,抵达对方。但这中间会卷入的情感或人格因素非常多。比如李白,他对终极问题的思考其实是带有自私性质的,反过来说,人在这问题上又怎么可能不自私?又比如李忠诚,他的爱情和情色都是片面的,他被认为不懂得终极思考,但事实是否如此也很难说。

- 或符号或镜像——读路内长篇《关于告别的一切》[2022-04-02]

- 路内:它与它错失的名字[2022-04-01]