启功:让诗词既文又白、亦旧亦新

启功(1912-2005)

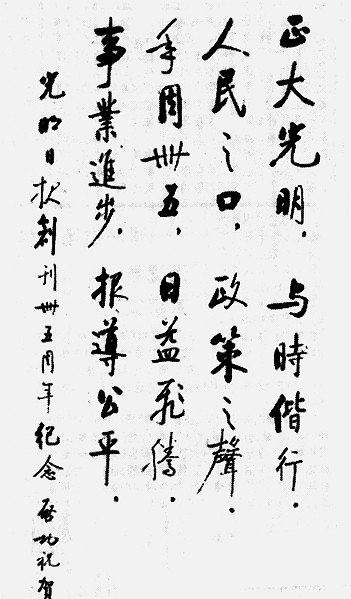

1994年,启功先生作诗并写书法庆贺光明日报创刊45周年:“正大光明,与时偕行。人民之口,政策之声。年周卌五,日益飞腾。事业进步,报道公平。”

2002年,启功先生接待来访的小朋友。

在启功先生长长的曲折人生中,他的文名常为书名所掩,作为书画家的启功在现当代艺苑中可谓举足轻重,而作为文学家的启功在现当代文坛上并未得到充分重视。之所以出现这种情况,主要还是因为百年中国流行的主流文学观念所致。长期以来,主流学界习惯于站在“新文学”“纯文学”“雅文学”的现代性立场,将“旧文学”“杂文学”“俗文学”予以排斥或放逐,由此导致主流学界越来越陷入一种精英化小圈子自我循环,而带有中国传统民族特色的本土文学文体样式也就有意无意地被遮蔽了。遗憾的是,启功先生的诗文创作也因其突出的“旧”“杂”“俗”特色,被现当代文学主流学界所长期遮蔽或排拒,这与他的诗文在大众读者与圈内行家中广受赞誉形成了强烈的反差。时值启功先生诞辰110周年之际,尤其是在国家大力倡导中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展的新时代语境中,回顾和检视其诗文创作,不能不让人深切地意识到,确实到了客观而理性地评价启功诗文的文学史经典地位的时候。

1.启功诗文尤其是他的旧体诗词,正行进在文学经典化的途中

作为作家,启功在诗文创作中一直致力于传承中华民族优秀的古典文学传统,其旧体诗词创作甚至形成了亦庄亦谐、独具个性的“启体”,其散文创作也延续着中国古代散文的文体命脉,可见其毕生都在捍卫中国诗文的文人文学传统。

以诗词创作而言,启功的“三语”(《启功韵语》《启功絮语》《启功赘语》)驰名海内外,另有《论书绝句百首》多种版本流传。作诗而能成体,这在漫长的中国诗史上并不多见,而在现当代旧体诗史上就更属于奇珍异宝。在当代旧体诗坛耆宿中,聂绀弩与启功,堪称旧体打油诗词的双璧。不仅各自圈粉无数、追步者众,甚而分别以“聂体”和“启体”著称,一同为中国当代旧体诗词创作开辟了新路径与新境界。有意味的是,启功生前对聂诗评价甚高,如七律《次韵聂君绀弩一首》尾联云:“学诗曾读群贤集,如此心声世所稀。”由此可见两人之间确实惺惺相惜、声气相求。与聂体相较,启体不仅是诗体,而且还是书体,诗书俱能成体,启功的文学艺术造诣委实不同寻常。启功一辈子追慕苏东坡,他在《论词绝句二十首》之七中赞美“浩瀚通明”的苏长公,说他“无数新声传妙绪,不徒铁板大江东”,又在《论书绝句百首》第六十六首跋文中说“窃谓坡书境界,亦正如其诗所喻,绕树春风,化工同进者”。不难从中窥见启功以诗书见长的文学艺术道路深受东坡影响。他的散文创作主要集录于《启功丛稿》的《题跋卷》和《艺论卷》,身后又有《坚净居忆往》《绝妙好辞》等选本行世。启功散文深得以苏东坡为代表的传统古文个中三昧,行文雅洁清隽,神韵萧散通透,呈现典型的中国传统文人文学气象。

相对而言,启功的诗词创作成就更高,审美个性更为鲜明,不仅受到国内学者的关注与评析,而且得到了海外学者的赞赏,其诗词选本也行销广远,可见启功诗词已经进入文学经典化进程。但从经典化的文学史书写环节来看,启功诗词尚未“入史”也是毋庸讳言的事实。这主要归咎于现当代文学史书写中的“新文学”本位论,它直接导致了包括“启体”在内的众多现当代旧体诗词名家名作成了文学史的“局外人”。不仅如此,启功的散文创作原本也应像老友张中行的散文一样,在当代散文中占有一席之地,但因其中有很多文言写就的题跋短札,故而如同其旧体诗词一样被文学史遗忘。虽然启功诗文尚未正式成为文学史经典,但这并不意味着它缺乏经典性。事实上,从具有经典性的文本到正式成为经典文本,中间必然会经历一个或长或短的文学经典化过程。启功诗文,尤其是他的旧体诗词,在文学传播与接受进程中已经大受欢迎,目前正行进在文学经典化的途中。但有关启功诗文的经典性内涵,依旧有待深入挖掘与阐释。一般而言,可从历时性与共时性相结合的立体维度来阐释经典性。从历时性看,经典性表现为对历史时空的超越,即所谓永恒性。从共时性看,经典性表现为对某种结构性的话语模式或范式的创造,可以称之为生产性或创造性。显然,创造性是永恒性的基础,经典的永恒性建立在创造性的基础之上。我们说启功诗文,尤其是他的旧体诗词具有经典性,正建立在对他的诗文创作具有艺术创造性的判断基础上。正如金子总会闪光,真正具有艺术创造性的作家作品,迟早会得到文学史的客观评价或重新认证。

2.启功毕生追求新体与旧体、文言与白话、高雅和通俗、纯正与杂糅的融合

随着新时代到来,启功诗文的艺术创造性正在中华民族伟大复兴的语境中不断彰显。曾经被视为“旧”“杂”“俗”的启功诗文,正在中国当代文学的现代性反思进程中体现出难得的当下性,对当下中国文学如何创造性地转化中国古代文学传统具有重要的文学启示。

启示之一,在当代文学创作中不应再过度渲染传统与现代之间的文化对立性,而应着眼于二者的辩证统一性,进而探寻文学创作中文化融合与传统转化的可能性。

在启功诗词中不乏与古今文人的互动交流之作,诸如怀古、步韵、题跋、唱酬、赠答之什应有尽有。其笔下涉及的古代文人有王羲之、白居易、苏东坡、杨诚斋、沈石田、徐文长、文征明、八大山人、石涛、郑板桥、曹雪芹等,都是千古风流雅士,不仅对启功的文艺创作多有启发,而且对启功的文人气质的塑造也有重要影响。至于现当代文人墨客,举凡溥儒、陈垣、吴镜汀、齐白石、张大千、李叔同、张伯驹、聂绀弩、潘天寿、林散之、潘伯鹰、谢稚柳、唐长孺、黄苗子、陆俨少、李可染、黄胄等名家大师,都与启功有过诗词笔墨因缘。

这些闪烁着文人个性色彩的旧体诗词,其实带有强烈的现代气息。它们是作为现代人的启功与古人和今人进行精神对话和文化传递的艺术结晶,散发出浓烈的生命气韵,而非仿古贩古的诗词假古董。如《仿郑板桥兰竹自题》云:“当年乳臭志弥骄,眼角何曾挂板桥。头白心降初解画,兰飘竹撇写离骚。”晚年启功的艺术反省意识和他对郑板桥画中寄寓离骚情结的新理解,正体现了诗人对传统入而能出的过人胆识。再如《龙坡翁书杜陵秋兴八首长卷题后》云:“杜陵乡思系孤舟,秋菊何时插满头。识得中华天地大,海堧一寸亦神州。”这首题赠台静农的绝句寄托遥深,传递了浓郁的爱国情怀。在启功散文随笔中,同样隐含着作者对古今中国文人风骨的推崇,如《我心目中的郑板桥》《忆先师吴镜汀先生》《平生风义兼师友——怀龙坡翁》《夫子循循然善诱人——陈垣先生诞生百年纪念》《记齐白石先生轶事》《记我的几位恩师》《溥心畬先生南渡前的艺术生涯》《玩物而不丧志》等篇,通过日常生活细节塑造现当代文人的文化人格,无不跃然纸上。不难发现,启功的诗文之间具有鲜明的互文性,可供读者比照对读,可收诗史互证之效。

启示之二,在当代文学创作中不应再过度强调新体与旧体之间的文体对立性,而应立足于二者的艺术贯通性,进而开辟文学创作中文体融合与审美互渗的新境界。

启功在诗文创作中向来不分新旧文体畛域,选择何种文体写作根据具体的实际需要来决定,适合新体就用新体,需要旧体就用旧体,甚至在旧体中化入新体,在新体中渗入旧体,以两副笔墨自在游弋,尽显中国文人文学传统的潇洒风度。启功擅古文,时或骈散兼行,融入辞赋,风神雅健。其《论书绝句百首》中每一首后都附有精妙的古文,我们千万不能简单地将它们视为百首诗作的阐释性副文本,因为它们本身就是辞雅思深的绝妙文章。启功还写有许多古今书画碑帖的题跋札记,以及谈艺论文和记人记事的散文随笔,行文不拘文言白话,文言文中穿插现代语汇,白话文中蕴藏文言格调。长篇短制俱佳,尤以文言题跋札记为上品。当然最值得称道的还是启功诗词的文体传承与创新之道。虽然启功不写新诗,但他的旧体诗词中有新诗的影子。其实启功旧体诗词有两种类型:一种以守正为主,基本属于文言旧体诗词形态,风格偏于雅正沉郁。从早年的《社课咏春柳四首》《清平乐·社课咏落叶》到晚年的《镜尘一首》《自题浮光掠影楼》《高阳台·自忏》,这是一条自觉传承中国古典诗词正格或正体的创作路径,显示了启功诗词深厚的正本清源根底。再一种以创新为主,大抵属于白话旧体诗词范畴,风格大多诙谐荒诞。如自我调侃的《自撰墓志铭》《沁园春·自叙》《沁园春·烤鸭》《贺新郎·癖嗜》,评析社会的《贺新郎·咏史》《鹧鸪天八首·乘公共交通车》《卡拉OK》,悼念亡妻的《痛心篇二十首并序》《赌赢歌》,还有以日常生病失眠入诗词的《沁园春·美尼尔氏综合征》《渔家傲·就医》《南乡子·颈架》《转》《颈部牵引》《彻夜失眠口占二首》《失眠三首》《心痛》等,无不在语言和意境上大胆求新求变,为传统旧体诗词另辟蹊径、别开生面,因此得到了广大读者特别是行家的喜爱。这种亦旧亦新的白话诗词堪称“启体”诗词的艺术精华,当下旧体诗词创作应该从中汲取宝贵的艺术创新经验。

对于启功先生而言,这两种诗词类型其实在他笔下并行不悖、互补共生,无论少了哪一种都是缺憾。因为新体与旧体、文言与白话、高雅和通俗、纯正与杂糅的对立,正是启功先生毕生想要超越的文学艺术壁垒。

如组诗《痛心篇》虽然言辞看似直白浅俗,但寄意遥深,诚为古今悼亡诗中之杰作。“相依四十年,半贫半多病。虽然两个人,只有一条命。”“今日你先死,此事坏亦好。免得我死时,把你急坏了。”“枯骨八宝山,孤魂小乘巷。你且待两年,咱们一处葬。”这样寄沉痛于浅白的诗句确实拆解了现当代文学中所谓新旧、文白、雅俗二元文体对立,抵达了旧体新诗的艺术境界。又如《对酒二首》其一云:“去年唱罢鼓盆歌,也拟从头战病魔。心放不开难似铁,泪收能尽定成河。终归火葬新规律,近距风瘫剩几何。血压不高才二百,未妨对酒且婆娑。”前两联出以庄语,后两联谐语应之,亦庄亦谐、庄谐互见,既有沉郁顿挫之风,又有诙谐旷达之貌。颔联尤其精警动人,腹联也堪称新旧杂语的模范。类似诗句还有《频年》中的“饮馀有兴徐添酒,读日无多慎买书”,《乙亥新年》中的“行吟逼近数来宝,坐忘难成不倒单”,《北宋陵古迹征题》中的“几千百年置棋劫,二十一部相斫书”,《题乾坤一草亭图》中的“小亭无语乾坤大,坐阅青黄又几回”,《见镜一首》中的“江河血泪风霜骨,贫贱夫妻患难心”,《喜唔牟润老》中的“励耘著籍人馀几,敢附青天效羽毛”,《剑南春酒题赠》中的“海棠十万红生颊,都是西川醉后人”,无不给人既旧又新、既文又白、既雅又俗的印象,可见启功先生深谙文体正变之道与通变之理。总之,以“启体”为代表的当代白话诗词必将具有永恒的经典魅力。

(李遇春,系武汉大学文学院教授。本文图片均为资料图片)