卢一萍:写作让我的人生不那么空虚和荒凉

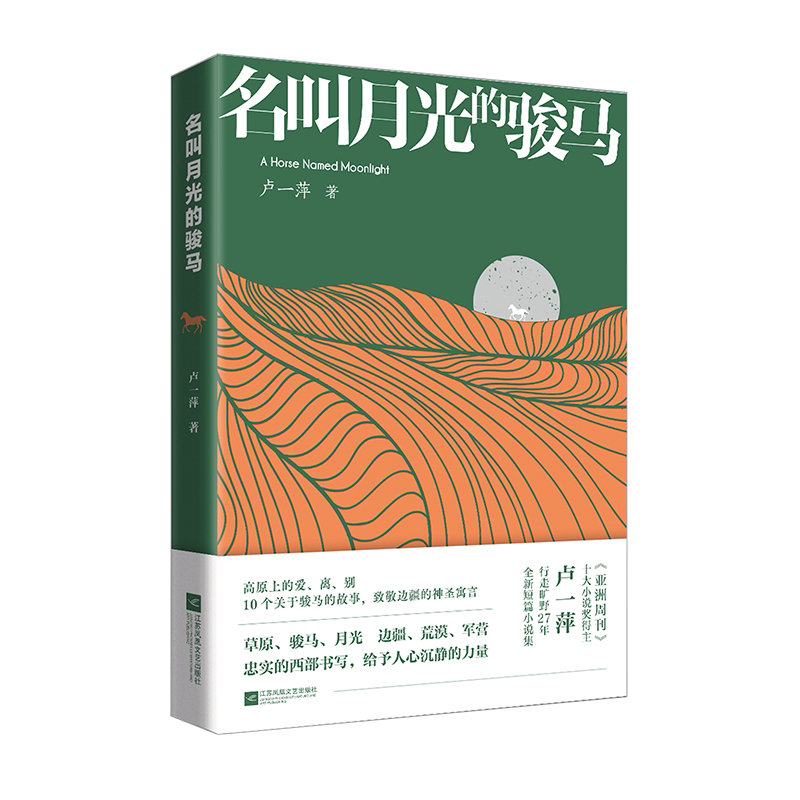

10月,卢一萍推出全新小说集《名叫月光的骏马》,登上中国出版传媒商报11月严选好书榜单,文学性、思想性和可读性兼具;11月,《经典70后(上)(下)》出版,卢一萍与鲁敏、石一枫、阿乙、李浩、张楚、徐则臣等16名作家,在这部重要著作中集结,全面呈现“70后”作家的实力面貌。

卢一萍,一个从来都用实力说话,孤独而沉默的写作者。他丰富的生活阅历,赋予他特立独行的创作路径。长期以来,卢一萍用先锋性的书写、生命存在的思考以及浓烈的悲悯色彩,描摹一部又一部神秘悠远、雄浑瑰丽的西部高原心灵史。

近日,卢一萍对话川观新闻记者,从他的全新小说集出发,走进他搭建的虚构与非虚构的文学世界,探寻他在异域与原乡之间漫游的生命追寻与精神坚守。

写马写人性

致敬新疆致敬过往

川观新闻记者:首先祝贺新书《名叫月光的骏马》出版,书的封面和书名,就真的很“卢一萍”,草原、大漠、军营……我感觉这种边疆生活的烙印是深入您骨髓的。所以,这部集子的10个短篇,还是在致敬您在新疆生活的岁月?

卢一萍:我17岁入伍进新疆,40岁因工作调动离开,除去3年军校生活,我在新疆整整生活了20年。我曾在帕米尔高原当过3年排长,然后沿整个西北边防一线采访,去过所有的边防连和前哨班,并多次去阿里采风;后来,我采写《八千湘女上天山》,加之做过背包客,走遍了新疆腹地,对新疆的人和事比较熟悉,一直很关注。但我写作的场域也主要在塔克拉玛干和世界屋脊的几个点位上——当然,这个背景已经够宏大了,这部小说集里的故事都发生在那里。我是在2012年12月初调到成都的,今年,是我离开新疆的第十年,出版这部小说集,也就的确有了向新疆生活致敬的意味。

川观新闻记者:10个短篇,以马做文章,这是巧合,还是您有意而为?马在这部集子,在您的笔下,是否是一种精神图腾?写马,实写人性。

卢一萍:我喜欢马,中国史和世界史都可以说是马协助人类完成的,里面充满了马的身影、马的血和马汗味,所以,我笔下的马,如果不是精神图腾,也至少是赋予了精神内涵的。你说得对,我写马,有时其实是为了更好地写人,写人性。

我对马的感情很深,马是我的战友。在边地,人与马是一种相互依靠的关系。在帕米尔高原当排长时,边防连的巡逻、执勤任务、包括日常生活都必须依靠军马。所以,我分到边防团的第一课就是学骑马。因此,我也曾是一名骑兵。所以,我写边地的小说,总会有马的影子,这跟我们写城市题材的小说总会写到汽车是一样的。

背对所有喧嚣

书写生命的无限可能

川观新闻记者:近年来,无论是您的长篇小说还是纪实文学,都能看到世界屋脊、大漠戈壁的影子,都是极致的地理空间,极端的生存环境,在这部小说集中,《最高处的雪原》也是一开场就描写了阿里高原的一场暴风雪。正如矛盾冲突是故事情节的运行动力,这种外在的绝境可能带来的一切反击,正是您的创作兴奋点?也是您希望给读者带来的吸引力?

卢一萍:我曾经生活在你说的那个地域,我了解那里的人、历史、地理状况、风景风物,我多年往返奔波在那些大漠戈壁、冰峰雪岭之间,那是最震撼我心灵的人生经历。你想想啊,天山、喀喇昆仑、昆仑、冈底斯、喜马拉雅,还有帕米尔高原、阿里高原,塔克拉玛干沙漠,这应该是地球上雄阔的地域,最壮美的风景,而最打动我的,是生活在那里的人,我接触、了解了不少。我体验到了生命的顽强与脆弱。这也改变了我的人生观,使我知道什么是值得我去做的。

从写作的角度来说,那里的人的对立面就是极端的生存环境,每个人生命的样貌会呈现出不一样的光芒。生命的无限的可能性——包括其脆弱性以及他们如何面对自己的人生和命运——是我的写作要去探究的,也的确是能引起我去创作一篇又一篇小说的动力。

从我接收到的反馈来看,凡读过我小说的人,还是会被其中的异质感和我所呈现出来的生命的样态所打动。对于我和我的读者来说,那好像是另一个世界的生活,但又与我们息息相关。

川观新闻记者:您的写作始终抓住属于自己的地域气质,而这个地域,来自边疆,来自军营。军旅题材一直贯穿于您的写作,我很好奇,如果仅仅是在那些地方有过当兵的经历,那些素材不可能如此生生不息。所以,在您的军旅生涯中,您是如何从客观流逝的时间中,获取主观永恒的写作资源?

卢一萍:我重要的人生阶段是在军旅度过的。但我们很多时候的生活,无非是为了养活自己。无论我用哪种途径活命,我的梦想一直是做一个作家,非常幸运的是,我没有偏离这个梦想太远。所以,我是在用心体验我经历的一切,不管是幸与不幸,痛苦还是悲伤,其目的,就是为自己的写作服务。

我身在军旅,但当我确定要成为一个作家后,在履行职责的前提下,其实刻意与其保持了一种距离,这种距离是一个写作者与描述对象之间的距离。因为你要看清它,这个距离就是必须的。如果它是一滩水,你作为那滩水里的一滴水,只有勇于成为被它最先蒸发的水蒸气,置身空中,才会俯瞰到那滩水的成色、样态和纯净度。太多的人害怕被蒸发,混淆其间,沉湎其中,但最终,每一滴水都难以摆脱被蒸发的宿命。

我还有一种做法就是背对它,背对军旅、文坛,包括热闹、功利、喧嚣,甚至生活本身。这样,你就可能体验和看到不一样的东西,获得你希望得到的那种对写作有用的资源。

我写“荒芜英雄”

也写“新寓言”

川观新闻记者:您笔下的军人,和那些发生在荒原大漠的故事,其实与很多“军旅题材”的书写并不一样。很多作家写的英雄很大,但您的笔下英雄很“小”,比如一人一马,他们是在齐腰深的雪地里蠕动,不是我们惯常思维里的飞驰。扎根边疆、餐风饮雪的战士在面对突如其来的自然灾害时,同样显得渺小,天山女兵战无不胜却无法自主幸福的无可奈何……这种反英雄化的书写,您是希望重新定义“英雄主义”?

卢一萍:题材有很多种类,但一个题材在作家笔下所呈现出来的最终面貌才是最重要的。它要超越题材本身,使其具有一种普遍的文学价值。我们写作的雄心无不如此,我相信,每个有抱负的作家无不在为此努力。

我没有见过大英雄,也怀疑他们真的存在,他们似乎只存之于神话和传说之中,比如希腊神话中的赫拉克勒斯、阿喀琉斯、奥德修斯,中国神话中的夸父、后羿等。我所见的英雄都是普通人——是在某个节点上遇到了需要他们奋不顾身的时候,能舍身忘死的人。这其实不是“反英雄化书写”,而是真正意义上的“英雄书写”,因为英雄首先是人,而不是神。如果是神,其有神力,其可不死,做什么事都没有什么了不起,哪还是英雄之举呢?英雄所为,就是每个普通人都有可能做到的,比如有人遇到危难,勇敢上前;甚至一个害羞的人,遇到意中人,走到她面前,说出了“我爱你”。

我最近发表了一部中篇小说叫《无名之地》,有人说我写的是“荒芜英雄”,我认同这个说法,《名叫月光的骏马》这部小说里,大多是这样的“荒芜英雄”。

川观新闻记者:那就回到这部最新短篇小说集,在推荐语上,我们又看到了那个熟悉的字眼“寓言”,《白山》出版时,也有这个标签。在您看来何为“寓言”?小说的“寓言性”如何表达?

卢一萍:《白山》是个“寓言”,其实不是个标签,它就是个“关于谎言的寓言”,或者说是“新寓言”。《名叫月光的骏马》中的有些篇章是具有“寓言性”的。但我所说,与作为文学体裁的“寓言”还有区别,也就是说,他不是《伊索寓言》的那种寓言,而有些我国春秋战国时代已盛行的、一些思想家为了阐明道理,或当成辩论手段而采用的那种寓言,在《列子》《庄子》《韩非子》中收录较多,比如《农夫与蛇》,而其实呢,它更接近于魏晋南北朝的嘲讽寓言,唐宋的讽刺寓言。

我小说的“寓言性”有时候其实只是为了给文本增加一种厚度,给写成的小说这个“实体”多增加一重倒影。

“乌有之地”也现实

在非虚构上虚构

川观新闻记者:都说您在小说里创造了一个带有乌托邦色彩的乌有之地,但我想,任何超现实主义的写法,都是基于现实主义。在现实与超越现实之间,如何做到平衡?

卢一萍:从文学意义上讲,那的确是个带有乌托邦色彩的乌有之地,但我写过的每一个地方,在地图上都可以找到,或者说我可以带你去到现场。比如天堂湾、塔合曼、乐坝,我只是把这些地方文学化了,所以带有了虚幻的色彩。我有时会在写作中用超现实主义的,或者其他诸如后现代的、魔幻现实主义的手法,这是很自然的。因为既然这些手法存在,它就是为小说写作服务的。小说的细节都是我的体验,哪怕是想象的部分都是基于现实的。所以,也可以说,所有小说家的写作其实都是现实主义的。

川观新闻记者:您如何看待虚构与非虚构写作?

卢一萍:我的写作中,既有虚构也有非虚构作品,我是在非虚构的基础上来虚构的,非虚构为我的虚构提供了很多素材和细节,也让我更深入地了解现实提供了一个很好的途径。

我是那种体验型作家,我在写完想写的小说之后,都会出去跑一跑,写一册非虚构的书。这是因为我从中体验到了这样做对我虚构作品写作的好处。还有一个原因是,我断断续续做过十年背包客,那十年把我的心跑野了,在书斋里待不住,我也不是一个能在某个地方一直待得下去的人,所以老犯“意马心”,过那么一两年,就想到阔天阔地里去跑一回,看看新的风景,认识新的人,了解新的生活。我对某些事物充满了好奇,总想去探究,并从中吸收养分。非虚构写作需要采访,给我提供了这个便利。

我对非虚构依然充满偏见。因为它在我们的文学生态中,还是主要担负歌功颂德的功能;当然,也有非此类功能的,文学性比较强的,但为数不多。“非虚构”在我们的文学语境里,还没有走到“第四类写作”那一步。它更多的还是报道,能做到客观、真实,已属不易。所以,它还是一种功利性的文体。现在,这种功利性也迅猛地渗透到了小说写作中。那些写得过于实,与现实贴得过于紧的小说,严格意义上,当属于非虚构。

警惕标签化写作

保持慢工出细活的态度

川观新闻记者:在某些采访中,您都强调,不希望被贴上“军旅作家”的标签,那么,您对自己的写作有怎样的定义?近年来,您也写过《大震》《扶贫志》等作品,驾驭非军旅题材之外的写作,是怎样的一种感受?

卢一萍:我的写作都是某种题材之外的写作。我认为,作家只有两种:优秀的作家和不优秀的作家。你可以说我是个写得很差的作家,这至少有你对我写作的评判在里头。我不是某个职业类型里的写作者,比如“农民作家”“底层作家”“煤炭作家”“公安作家”,这些贴“标签”的界定都过于简单化,只方便一些没有批评素养的评论家来言说。的确有只能写某一类题材的作家,但大多数作家的写作面貌是多样性的、复杂的。我绝大多数作品的题材都不是军事题材的,即使是,我也力求超越那个题材本身。所有的题材只有一个标准,那就是作家写得如何。

川观新闻记者:10年写出《白山》,行走多年拿出《名叫月光的骏马》。感觉您在作品的打磨上,不急不躁。所以,于你而言,写作的意义何在?

卢一萍:写作是个手工活,我从小就从父母那里晓得,“慢工出细活”。其实,说是10年写出《白山》,但真正写作的时间并没有用那么多。但琢磨的时间长,消化一个人物、一个故事的时间长;写完后,因为各种原因——比如一时发表不了,出版不了,会放很长时间;当然,放置的这个过程,也是不断修改它的过程。

在人世间所有的工作中,写作是我唯一愿意去做的事,它可以让我的人生不那么空虚和荒凉。对我来说,这就是写作的意义。

“经典”是鼓励

“70后”当老骥加鞭

川观新闻记者:《经典70后》中,你是唯一一位入选的四川作家,与徐则臣、弋舟、阿乙、李浩、田耳、张楚、乔叶、鲁敏等的作品一起收录其中。对此,您有何感想?

卢一萍:《经典70后》是由《作品》杂志主编、“70后”作家王十月主编,人民文学出版社新近出版的,分上、下两卷,一千多页,上卷由付秀莹、乔叶、魏微、梁鸿、黄灯、鲁敏、塞壬、盛可以8位女作家占据;下卷收录的是我和徐则臣、弋舟、田耳、石一枫、阿乙、李浩、张楚8位男作家的作品,每人自荐一部小说,配一长篇大论——也就是作家论,长的有4万多字,书出得很漂亮。“经典70后”原是《作品》开设的一个栏目,入选的作家的小说和作家论先在杂志上发表过,结集时部分作家重选了自己的作品。

“70后”这个概念在上世纪90年代中期最先由《芙蓉》提出,开了一个栏目,叫“70年代人”,推的第一篇小说是我的中篇《寻找回家的路》,当时的“70后”作家最长者才二十六七岁。2000年,李敬泽、宗仁发两位老师相约在《人民文学》和《作家》推出“70后”作家时,我们已是而立之年。我当时身在边关,信息闭塞,与外界少有联系,文坛离我很远。待再写小说,已近不惑之年;到“经典70后”时,已是半百之龄了。

按照卡尔维诺的说法:“经典是我们道听途说自以为知之甚多,却在真正阅读时发现它们愈加独一无二、出于意料并且独具创意。”所以,我理解,无论是杂志社还是出版社,提出“经典”的初衷,更多的是一种鼓励,是给“70后”的老骥“加鞭”,催促大家,时日有限,继续努力。

川观新闻记者:最后,能透露一下,您有什么正在创作的新作吗?或者,有没有什么新的创作计划?

卢一萍:我刚写完一部长篇小说,叫《少水鱼》,近40万字,我自己还比较满意;另外,还有三四册小说集在年末或明年初要出版。

因为刚写完长篇小说,所以还没有明确的新创作计划。再休整些时日,春节后吧,我可能会再出去野一圈,从虚构世界进入非虚构的天地。

- 一个优秀作家是怎么炼成的?小说家卢一萍分享文学之路[2022-11-14]

- 卢一萍 文艺:墨水的诚实甚于热血[2022-09-21]