以觉世始,以传世终——梁启超与二十世纪中国

梁启超(1873.2.23-1929.1.19)

梁启超生活在十九世纪与二十世纪之交的年代。我们今天将他作为二十世纪的学者来看待,并非因为他在这个世纪中还生活了二十九年,倒更多是为了他在二十世纪经久不息、无可回避的影响。

近代中国是一个混合着多种性质的奇特的社会存在。其中既呈露畸形的腐朽,也包孕诡异的新生。旧与新和东方与西方的命题纠缠、重合,使中国的读书人在选择时倍感艰难。而以龚自珍诗句“但开风气不为师”(《己亥杂诗》)自期,又渴望“著论求为百世师”(梁《自励二首》其二)的梁启超,处此“新旧两界线之中心的过渡时代”(《过渡时代论》),敏锐地感应着社会的种种矛盾,在其著述中因而处处留下了时代的鲜明印记。直到五四新文化运动过去后十年,梁氏去世,他始终保持了文化上的快速回应热情。因此,说梁启超的著作缩影式地完整再现了近、现代中国思想界的演进历程,并非过甚其词。何况,他在世纪初已开始提出,并在此后不断反省的某些问题,至今还困扰着我们。

梁启超《论小说与群治之关系》(节选) 《新小说》1902年第1号

梁启超是以呼唤变法图强的改良派政治家形象登上历史舞台。尽管其《变法通议》所鼓吹的“变者古今之公理也”(《自序》)流传甚广,但对二十世纪中国思想界影响更深远的还是改造国民性话题。与章太炎为代表的“以革命开民智”(说见《驳康有为论革命书》)的革命派说法相反,梁启超认定“新民之道”才是建立现代国家的根本,非此,则革命即易流为暴民政治。他不仅在《新民说》中激烈批判旧国民性,要求从欧美、日本等国采补种种中国国民所欠缺的品德,而且新民思想也成为统贯其时诸般论题的中心线索。《新史学》中对旧史学观的拨正,《论中国学术思想变迁之大势》对中国学术传统的清理,尽多与《新民说》互相发明之处。即使倡导“小说界革命”,梁氏也必首言:“欲新一国之民,不可不先新一国之小说。”(《论小说与群治之关系》)然而,其关于提高国民基本素质的理论探讨,在当日日新月异、激动人心的革命形势映衬下,不免显得迂远,不能救急,因而很快被向往革命,期盼其迅速、根本改变社会现状的知识者所遗弃。于是,辛亥革命之后,中国又经历了漫长的反复与动荡,国民性批判也几次被探求病源的人们旧话重提,而成为思想界的热点。最先接续梁启超的新民思路的五四新文化人鲁迅,以其思想的深刻,推进了此命题,并在此后的讨论中,作为权威的声音一再出现。虽然同样是论证国民性的种种病症妨害了中国社会的健康发展,梁启超与鲁迅仍有不同。梁氏更着重政治道德的探源,如指为弊端的奴性、愚昧、为我、好伪、怯懦、无动(见《中国积弱溯源论》第二节),以为匮乏的公德、国家思想、进取冒险精神、权利思想、自由、自治、自尊、合群、义务思想、尚武精神等等(见《新民说》),无一不是“群治不进”之原因。鲁迅则以犀利的解剖刀,致力于从文化心理求得彻底的疗治。阿Q的经典形象所包孕的丰富内涵,以及杂文中对国人灵魂的洞察与拷问,无不与“尊个性而张精神”的立人思想息息相关。尽管由于政治的缘故,梁启超的新民理论在很长时间内被埋没(不只是大陆),但近年的重新发现与肯定,使思想发展中断的链条得以勾连,也证明其论题的仍然具有活力,虽然这同时可以说是我们的悲哀。

而对于二十世纪中国学术,梁启超也应算作少数几位奠基者之一。当他二十九岁,以宏大的气魄开始撰写《论中国学术思想变迁之大势》时,自然不无政治层面的考虑,然而,在学术史的研究上,还是提供了全新的思路与范式。《新史学》虽表彰黄宗羲的《明儒学案》“创为学史之格”(《中国之旧史学》),不过,学术小传加资料汇辑,与现代意义的学术史尚有相当距离。梁氏的写法则截然不同。此时身居日本,借助日文著作,对西方学术思潮及著述体例有所了解的梁启超,依据历史科学,将中国学术思想的发展分为七个阶段:胚胎时代(春秋以前),全盛时代(春秋末及战国),儒学统一时代(两汉),老学时代(魏、晋),佛学时代(南北朝、唐),儒、佛混合时代(宋、元、明)和衰落时代(清)。而二十世纪在他看来,是东西“两文明结婚之时代”,也标志着中国学术复兴时代的到来(《论中国学术思想变迁之大势·总论》)。在各段学术史的论述上,梁启超不仅清理源流,考辨学理,而且以东西融会的眼光比较差异、品核得失。因而,该论著不限于对古代学术演变的总结,也具有鲜明的以史为鉴、研讨与解决现实问题的目的。而其开启中国学术史研究新路之意义,由胡适所言“我个人受了梁先生无穷的恩惠”,其一即是《论中国学术思想变迁之大势》“给我开辟了一个新世界”。尽管以后的学术见解多有相左,胡适在三十年代写作的《四十自述》中,却坦承梁作“是第一次用历史眼光来整理中国旧学术思想,第一次给我们一个‘学术史’的见解”,而其未完成形态,又埋下了胡适“后来做《中国哲学史》的种子”。这种学术因缘,不只是两代学者的前后相承,对于梁启超而言,撰写一部完整的《中国学术史》,也始终是他的心愿。可惜第五部分《清代学术概论》仅开其端(见《清代学术概论·第二自序》),留下的仍然是有志未偿的遗憾。

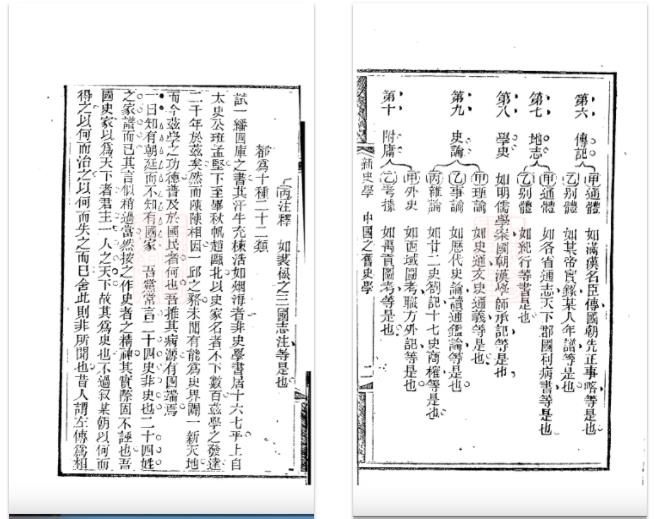

梁启超《新史学》(节选) 《新民丛报》1902年第1号

相对于学术史的残缺,梁启超在史学理论上倒有比较充分的准备与表述。1902年《新史学》刚刚刊发,对梁氏于《新民丛报》第一号批评《原富》之言持有异议的严复,却向朋友盛赞同期的《中国之旧史学》一文,“论史学尤为石破天惊之作,为近世治此学者所不可不知”(光绪廿八年正月卅日《与张元济书》)。梁文对旧史学展开了空前激烈的清算,指出了其四大病源,“知有朝廷而不知有国家”,“知有个人而不知有群体”,“知有陈迹而不知有今务”,“知有事实而不知有理想”,及由此而发生的两大病症,“能铺叙而不能别裁”,“能因袭而不能创作”,并在《论正统》、《论书法》、《论纪年》诸文中对旧史从观念到做法加以驳正。而中心要义,只在标举为国民作史而非为帝王作史,为今人作史而非为死人作史,故研究历史演化规律为史家之职志。这一思绪于前一年写作的《中国史叙论》中已露端倪,其“史之界说”区分旧史家与新史家之不同曰:“前者史家,不过记载事实;近世史家,必说明其事实之关系,与其原因结果。前者史家,不过记述人间一二有权力者兴亡隆替之事,虽名为史,实不过一人一家之谱牒;近世史家,必探察人间全体之运动进步,即国民全部之经历,及其相互之关系。”在此意义上,梁氏宣布“中国前者未尝有史”。不过,这些初步意见,经过《新史学》的系统阐发,才真正深入学界,其文中论断在晚清史学论著中屡屡征引,便是明证。尽管梁启超的“史界革命”思想对旧史学的否定或许更引人注目,但他为新史家构建理论框架与提示现成思路的建设之功,其实更值得认真看待。梁氏当时虽仅从西方思想资源中汲取了进化论,以之为解说中国历史变迁的法宝,表现于他为新史学所下定义,“历史者,叙述人群进化之现象,而求得其公理公例者也”(《史学之界说》);但比之孔子以来的历史退化观与孟子“一治一乱”的历史循环论,总还是可喜的进步。进化论强调历史发展的连续性,不为朝代所限隔;注重民族文化的整体呈示,不以个人为标尺。无论今天我们对于“进化”一语有着怎样的质疑,它在当日却起着使历史研究成为科学的作用,史家也从罗列零散的史实,变为自觉考察各种社会因素的互动。这一进化史观笼罩了大半个世纪的史学界,并为其他学科史的研究所普遍采用,则可以说是有目共睹的事实。至于梁启超本人,既有志于著作一部《中国通史》(后更扩大为《中国文化史》),从1901年到1922年几次执笔,可惜均半途搁置,但因此而诱导其兴趣日益转向具体的操作,又使其晚年讲授的《中国历史研究法》及其《补编》,作为史学研究的方法论,更便于实际应用。张荫麟评定梁启超前期《新史学》诸作开“以新观点考察中国历史”之先河,“后有作近代中国史学史者,不能不以先生之名冠其篇矣”,后期《中国历史研究法》“虽未达西洋史学方法,然实为中国此学之奠基石”(《近代中国学术史上之梁任公先生》),实非溢美之词。

清华国学院导师合影前排左起第三为梁启超

梁启超一向对政治与学术用力最多,文学创作在他只不过是文人积习,偶一为之。不过,虽然如此,在梁氏身处政治改良思潮的中心时,也不忘小试身手,发动文学改良运动,以文学作为政治宣传、移风易俗的工具,却因此而在二十世纪文学界产生了巨大回音。文学改良是在西学东渐的背景下发生,又兼具开通民智的目的,求新与通俗于是成为最鲜明的标记。“文界革命”之倡导“俗语文体”,大量使用新名词,促进了现代汉语的尽早诞生与成熟;“诗界革命”的要求“新意境”、“新语句”、“古风格”“三长兼备”,扩大了诗歌的表现领域与词汇容量;“小说界革命”之以“小说为文学之最上乘”,纠正了鄙视小说的传统偏见,使小说在文学殿堂中高踞首席。凡此,都为五四新文学的出现做好了必要的铺垫。五四文学革命的主将之一钱玄同,对梁启超与新文学的关系即曾做过公正的说明:“梁任公先生实为近来创造新文学之一人。……输入日本文之句法,以新名词及俗语入文,视戏曲小说与论记之文平等(注略),此皆其识力过人处。鄙意论现代文学之革新,必数及梁先生。”(《寄陈独秀》)因此,将晚清文学改良揭明为五四文学革命的先导,不过是重复了一个历史事实;说二十世纪文学导源于晚清文学改良,也不算离谱。而梁氏晚年偏好史学,对文学的研究也以史为主。这自然不会带来当年在创作界激起的那般轰动效应,却展示了用现代科学的方法研治古典文学(尤其是旧诗文)可能造成的新景观。《中国韵文里头所表现的情感》与《中学以上作文教学法》正是这样的两篇力作。多年后,梁实秋还清楚记得梁启超在清华学校演讲《中国韵文里头所表现的情感》当时的情景,并云:“听过这讲演的人,除了当时所受的感动之外,不少人从此对于中国文学发生了强烈的爱好。”尽管梁实秋以为“读他这篇文章和听他这篇讲演,那趣味相差很多,犹之乎读剧本与看戏之迥乎不同”(《记梁任公先生的一次演讲》),而未能躬逢盛会的我们,今日阅读梁氏六十年前的文章,却仍然拥有一份新鲜感。因为梁启超不是机械地用科学方法切割作品,而是有旧学的根柢,可以自如地融入历代积淀的对古代诗文的灵性感悟。可惜后来者往往不能兼顾,或只记得方法而少了悟性,或虽有感触而不具备理论修养。读旧文而仍觉新意,也许正好表明了我们这些后人的不长进,虽然通道起码在1920年代便已打开。

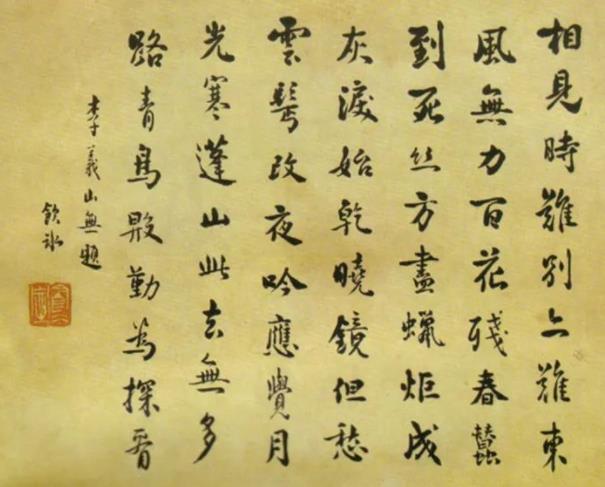

梁启超行书李商隐《无题》诗

还应该说到梁启超对“科学精神”一以贯之的追求。印象中,人们总是把“赛先生”与五四联在一起,实际上,早在晚清,梁启超已是大声召唤西方科学精神最有力的一人。从1904年续写《论中国学术思想变迁之大势》的近世部分,对“科学的精神”首次给以界定,到1922年发表《科学精神与东西文化》,将“科学精神”最终定义为“教人求得有系统之真智识的方法”,梁氏对于科学精神的讲求可谓精力贯注、情有独钟。在其各种论政论学文字中,也有具体演示。批评中国旧学“笼统”、“瞑想”、“无统系”,故要求精确、实证、有系统,这在人文学科领域中,使得科学精神几乎与借鉴自然科学的研究方法同义。梁氏因而不只是出示研究结果,也喜欢连带提示研究策略。于是,他治史学,有《中国历史研究法》及《中国历史研究法补编》;治文学,有《中学以上作文教学法》以及《中国韵文里头所表现的情感》运用的分类表情法;治国学,则在《先秦政治思想史》与《儒家哲学》中特辟一章谈研究法,《古书真伪及其年代》更有《辨别伪书及考证年代的方法》的专门论述;至于读书,从1896年写作《西学书目表》中的《读西学书法》,到1925年出版《要籍解题及其读法》,以《荀子》为例讲解读书法(见《读书示例──荀子》),梁启超一贯乐此不疲。这种喜谈方法的嗜好也传染给胡适,二人在学术界的名声之大,与此种发凡起例的治学风格不无关系。科学方法当然不是包治百病的灵丹妙药,人们反省二十世纪学界的弊病,对科学的泛滥也颇有微词。但在世纪初两种文化遭遇、中国学术传统暴露出明显的阙失之际,科学精神的及时引入,正是现代学术规范得以建立的第一块基石。在这里,我们仍然不能忽视梁启超。

对自己过渡时代之人物的地位有清醒意识的梁启超,完好地向我们传递了包孕在二十世纪初期而影响及于世纪末的文化讯息,以觉世始而以传世终,这便是梁氏在二十世纪中国学术界葆有的形象及其历史定位。

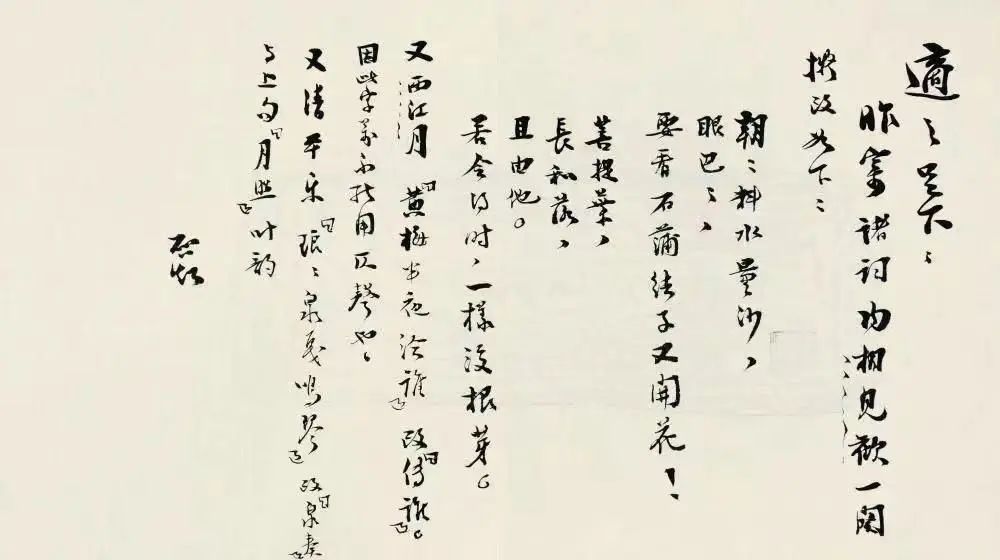

梁启超致胡适信札

梁启超的不断趋新、观念屡变,固然由于时局发展迅速,有策略的考虑,但也与他总在觉世与传世、政治家与文学家、责任与良心、启蒙功效与艺术价值等之间徘徊有关。这使他无论作为一名政治家或作为一名文学家都显得脆弱、芜杂,甚至自相矛盾。然而,这也正是梁启超的可爱之处。从文学家来要求,梁启超有很多缺陷,够不上大家;可也得承认,他是个典型的中国文人。在他身上深刻地体现了中国文学观念内在的矛盾——既把文学当作“经国之大业”,就很可能成不了“不朽之盛事”;同时,在他身上更缩影式地反映出转折时期中国文学的历史命运。 很多曾经处于时代中心的人物,已被掩埋在历史深处,不再引起今人的兴趣与关心。但梁启超不同,学术论著不必说,即使影视作品中,也不时可见其身影。起码,到现在为止,梁启超并没有离我们远去。探求个中原因,可以发现,世人对梁启超尽管有多种概括,诸如政治家、思想家、宣传家、教育家、史学家、文学家等等,不过,若从根本而言,实在只有“启蒙者”的称号对其最适切。

后人虽然加给梁启超很多“封号”,但实际上最根本的,也为梁启超所承认的,还是政治家与学者这两重身份,其他各种头衔都可以分属其下。不仅梁启超的一生大体可以1917 年底脱离政界为标志,划分为从政与治学两个时期;而且,直到1921年,梁启超仍然被政治与学术的强烈冲突所困扰,自白说:“我的学问兴味政治兴味都甚浓”,“我常常梦想能够在稍为清明点子的政治之下,容我专作学者生涯。但又常常感觉:我若不管政治,便是我逃避责任。”所以,在我看来,梁启超本质上还是个学者,他自己也承认,“两样比较,学问兴味更为浓些”。只是他所处的是一个救亡图存的时代,外在的形势促使感情激越的梁启超走上了政治之途。……梁启超最终选择了“做个学者生涯的政论家”;按照我的理解,是成就了一位不能忘情政治的学者。

- 梁启超与他的时代 | 维新:愿替众生病 (1873—1898)[2023-03-09]

- 梁启超数字图书馆正式开通[2023-03-01]

- 梁启超写序成名著:一篇“序言”带来的序言往复[2023-02-27]

- 中国国家图书馆举办纪念梁启超诞辰150周年座谈会[2023-02-24]

- 梁启超:“红袖添香对译书”[2023-02-06]