黎紫书×石一枫:华语文学的此岸与彼岸

主持人王昊 :大家好!欢迎来到豆瓣读书年度榜单特别活动“当麦子店遇上楼上楼——华语文学的此岸与彼岸”。今天有幸请到黎紫书、石一枫两位作家。首先,请石一枫分享一下对黎紫书《流俗地》的感受。

石一枫 :我在2022年看到了《流俗地》,当时有很多朋友推荐这部小说。我几乎一下子就看进去了,它把我黏住了。让我跟着一位名叫银霞的失明女孩走完了半生岁月。《流俗地》确实给我印象非常深、震动非常大。我觉得,不管是写小说还是读小说,最好的状态就是在一段时间中,有几位人物一直陪着你。这些人会跟你越来越熟,最终变成你的朋友、你的家人。每一刻,都有一些人萦绕在你身边。

其实这些人跟我没有关系,他们都在马来西亚生活,但我莫名其妙地感觉很亲近,这是阅读的最好状态。因此,我看完书的感慨非常多,感到作家的功夫确实很深,她不需要写小说的人常有的奇怪方法,她只是娓娓道来,通过银霞这个角色切入,一层层展开她与身边人的关系,与她所在的这个地方的关系,与马来西亚华人社区的关系。

看完小说,我对马来西亚的华人世界变得很熟悉了。这不是社会学意义上的熟悉,而是一种感性的认识、一种气息的熟悉。这是我阅读黎紫书的感受,包括她之前写的《告别的年代》。我先读《流俗地》,后读《告别的年代》,我从中感觉到了一位写作者正在走向成熟的过程。相对而言,我更喜欢的是《流俗地》。《告别的年代》有一点年轻气盛的感觉,它希望在智力、结构或形式上做到与众不同。而《流俗地》是相对成熟的作品,它写的是“功夫”,而不是“技术”。小说的最好状态是讲究功夫,如饭馆里宣传的功夫菜,这是最难做也最好吃的菜。《流俗地》是真的功夫菜。

王昊 :请问黎紫书老师看完石一枫的作品有什么感觉?

黎紫书 :我多年的阅读历史上,经常阅读大陆作家的作品,之前读的大多是50后、60后作家的作品,对70后作家了解比较少。我之所以参加活动,是想跟石一枫谈一谈,因为我几乎没见过70后中国大陆的小说作家。对我来说,两个写作者之间最直接、最必要的交流是阅读对方的作品,如此才知道对方是怎样的作者。

关于石一枫,我先看的是《世间已无陈金芳》,然后是《玫瑰开满麦子店》,最后才是《心灵外史》。三部作品的气质,或者书写的方式,基本是一致的、一贯的。这些作品中,我最喜欢的是《心灵外史》。可能因为《世间已无陈金芳》和《玫瑰开满麦子店》两部作品的一致性比较高,叙述的腔调也比较相似。

可我看《心灵外史》的时候,突然觉得它非常不一样,主要是大姨妈的人物形象的塑造比较饱满。石一枫书写人物比较厉害,在如此多的小说人物中,大姨妈展现的不仅仅是她自己的个人魅力,我觉得她身上还带着陈金芳和岳晓芬的面向。由于叙事者与大姨妈之间的关系互动或感情呼应,这部小说显得非常动人。因为叙述者本身比另外两部作品的叙述者更可爱一些,他更愿意倾吐出情感的一面。

王昊 :我们谈一谈写作技巧或写作艺术。正如石一枫聊到了“功夫”问题,黎紫书曾提到:自己写《流俗地》是经过了《告别的年代》的阶段,把技巧几乎全都忘掉,用“无招胜有招”的方式写出了《流俗地》。我很好奇的是,作家在写作中如何平衡好小说的技巧和可读性?

石一枫 :写小说的人肯定要面对技术问题。小说艺术是大文学范畴中对技术要求最高也是最讲究的事物。拿十九世纪的欧洲文明举例,它有几个复杂度最高的代表事物。一是瑞士表,瑞士人做的钟表,蕴含了工业复杂程度最高的技术;一是交响乐,贝多芬、勃拉姆斯的作品中有最复杂的多声部状态;一是长篇小说,长篇小说是比瑞士表和交响乐更加复杂的艺术,因为它是一个人的战斗。不同于做钟表的工匠分工与交响乐的团队协作,小说是一个人吭哧吭哧地写。我了解到,米兰昆德拉曾说,某些非常著名的作品中为小说做笔记的草稿数量,竟是小说本身的七倍厚。这说明了小说文体的复杂性,你一定要有技术才能处理它。如果想逃避技巧的话,是逃不过去的。

我认为,小说技巧不是独立存在的。比方说小说家一定要像跳水运动员一样,拥有团身后空翻多少度、初次入水没有水花的技巧吗?这些独立存在的技巧,不适合于小说。好的技巧,应该是为了主题、内容、人物和故事服务的技巧。看起来没有技巧的东西,其实都是作家设计出来的、往往都是有技巧的。读者一口气就能读完的作品中,作家实际上使用了许多技巧,大到整个布局悬念、小到对人物出场顺序的安排等等。

因此,我相信《流俗地》是慢慢写出来的,它是写一段要改好几次的作品,这体现了一个出色的作家应该有的耐心。作家的能力是有限的,只能慢慢完成。然而,《流俗地》读起来非常顺畅,让你读起来会忘掉时间,这就是技巧的作用。所以说,好的技巧的使用方式是为了内容服务。当你专注于内容,忘掉作家应该怎么做的时候,这就是技巧的成功了。

王昊 :黎紫书老师的两部长篇小说的创作,先后经历了十年时间。这个时间跨度里,什么事情对您的写作产生了影响?

黎紫书 :我开始写作的时候,是一个比较追求技巧、对技巧比较执着的写作者。因为我是马华作家,被读者看到的机会比较少,所以当时要参加文学奖获得关注。那时侯,我们大家都在研究要怎么写才能得奖。对此,我的结论是:小说技巧要很明显、要很好。我年轻时候,花了很多心神投入到技巧上。比如我写第一个长篇小说《告别的年代》,我总想把小说写的出众,所以在技巧上大作文章,因此就用了相对复杂的方式去写小说。

写小说是一个人的工作。对此,我从石一枫的话联想到了拍一部电影。你说这要集合多少人的力量?灯光、剪辑、编辑、导演……需要一大堆人。可是,写一个长篇小说的时候,作者就等于是所有人了,既是编剧,又是导演,又是演员,又是灯光,又是摄影。因此,《流俗地》看似没有什么技巧的书写中,其实作者绞尽脑汁地担任了电影里面所有的工作人员。哪怕只是为了做好一个场景、一个情节,写作者也会调动自身的所有班底,尽力去呈现好一个简单画面。作者花费的心血、心神,远超出读者想象。

为了达到《流俗地》的艺术效果,我真的需要调动很多技巧,可又不能让读者感觉到技巧的存在。在一部小说中,技巧会妨碍读者进入小说世界,会不断在阅读中绊倒读者,我不想这样。我想象中,这部小说要有一种流畅的时间叙述的节奏,一定不能让技巧打断读者,所以我把技巧化用在叙述当中。

写作两个长篇的十年时间,我写了很多微型小说,每篇小说大概一千字。对我来说,那段时间是非常重要的写作锻炼。为了在一千字中说好一个故事,你要放弃许多事情,放弃所谓的技巧,甚至在语言上做到放弃。你要做的是把技巧——文字的、叙述的或情节的技巧——全部化在叙述里面。这是我得出的写作方法。经过这十年锻炼,再写《流俗地》的时候,我要把想象中“无招胜有招”的地方,全部放在小说里面,但不被看见、不被发现、不被察觉。

经过写作训练,实际操作起来比我想象的顺利多了。正如石一枫所说的那样,他的小说也是看起来没有明显的技巧,不过是按照时间顺序在写一个故事,人物相继出现,偶尔有一些倒叙、一些回忆。这看起来好像是最平常不过的长篇小说写法,他不在技巧和形式上追求标新立异。可是,最普通、最平常的写法,其实是对作者的最大考验。说到小说要不要好看这件事。我觉得没有一个作家不想写出好看的作品。哪怕最先锋的作家写出的最实验性的作品,作家们也不会想听到读者说太难看和看不懂。无论一部作品的实验性多么强,我相信每个作家内心里都想写出好看的作品。

王昊 :看过两位老师的作品,发现一个很有意思的对比,主要是人物命运。石一枫作品里面的人物大多数表面上很坚强甚至很强悍,但内里却很脆弱,其命运走向多数是悲剧收尾。但黎紫书笔下的人物是表面上看起来特别脆弱,但内里十分坚强,最后又有一个光明结尾。我很好奇,是什么造成了人物走向的反差?请石一枫,首先分享一下。

石一枫 :比方说《流俗地》中银霞的婚姻,虽然我们不能否定这已是相当幸福的婚姻,但是我可能不会做出这样的处理。其中有很多种原因,有可能是我们所生活的境遇和书写的境遇的关系。看《流俗地》的时候,我发现它的人物是有悲剧的、有伤感的,但是这些不在人的流散的状态里,可能这是马华社区的状态。流散过程中,人与人会擦肩而过,永远再不相见,而马华社区的人的生存状态可能是从小就认识,一直保持联系。哪怕失散一段时间,还会保持联系、还会认识。人与人的命运交集非常紧密,甚至可以说是一种亲密的命运交互关系。

然而,我们中国人面临的就是:人永远处在流散的过程中。人与人之间不会深交,有可能两个人在某一瞬间会有感情,但立刻就会失散。人与人在情感上、空间上、时间上的不停流散,成为了一种当代中国的社会状态。对照我和黎紫书的作品,这可以说是人的境遇、人的关系的不同状态,这影响了作家对人物命运的处理。

与此同时,很多小说都会选择人的悲剧性的命运。我写《心灵外史》的时候,想过如何处理大姨妈的结局。有一次,我跟一个导演聊天的时候说:如果你拍电影,或许可以这么拍,大姨妈在地下教会没有死掉,她后来又走进我们的城市,走到北京、上海,她开始带着一群中产阶级女性进行灵修,她变成了一个灵修团体的精神领袖。别人可以利用她,小说中的“我”会利用她作为狂热的精神信仰者的形象,去赚钱、去诈骗、去发财。如果导演想拍一个讽刺性的喜剧电影,她的结局应该是这样的。我曾经设想过类似的结局,但还是在小说中选择了她的死亡。

对我来说,这种选择的道理是:我想写的这种人,本质上是不合时宜的人。她与我们的生活,或者说与我们整个世界运行的韵律是相反的。她跟世界有些格格不入。对于这种人,如果她要实现她的活法,那么这个人的肉体生涯一定是会失败或毁灭的,这就是格格不入的人的经典性宿命。如果她的肉体没有失败的话,也许恰恰说明了她没有贯彻精神。对这种格格不入的人,精神和肉体的走向是相互矛盾的。

当然,选择小说人物的命运走向,对于作家来说真是挺难的事。我们都会想到种种可能性,但当你最后如何选择一个人的走向,这真的是需要下决心的事情。但是,这也能够反映出作家对人物和小说理解的区别。

王昊 :石一枫提到了两个关键词,一是流散,一是格格不入。在黎紫书老师的作品中,可能这种人与环境格格不入的感觉会少一点。即便是时代的不堪也好,命运的困难也好,黎紫书笔下人物的态度更多是“随波逐流”,即用一种很顺溜的方式把它消解掉。您觉得,这种态度与您的生活环境有关吗?同时,您的小说里又有暴力、血腥的场景存在,这会不会有点矛盾?

黎紫书 :我看到《心灵外史》结局的时候,心里真的很伤心。我在想:作者何必那么残忍、残酷,一定要把她写死?对此,可能是男女有别,可能是女性的天性作祟,也可能是我年纪大了。然而,我写《流俗地》的时候,已经离家十几年,不断在外面漂流,到处旅居。在旅居的过程中,我经常回想自己的家乡。每次回家的时候,都多了一分的眷恋跟温柔。于是,我在写作中怀着一种祝福的心情,书写我家乡的人。对银霞来说,小说家可以把她写死、写得很惨,或者给她一个相对合理的,可能绝望的结局。但是,因为我写的是我的老家,所以我知道自己不可能忍心把银霞置于死地,因此很早就安排了顾老师的存在。她小的时候,顾老师已经帮过她一次,我已经计划好了,以后还要让顾老师跟她在一起。

对此,我看到了许多的读者反馈。一些读者不能接受银霞最后许给了一个老头子。我想,这种观点有一点歧视老人。对盲人来说,无论有多么强悍,生活中的伴侣都是非常重要的。一个照顾你的人,照顾衣食住行的人,是非常重要的。因此,我给她安排了顾老师,就是想替她解决生命中最难的部分。因为祝福或温柔的存在,我无法做到那么绝情。

谈到写作的过程,其实不外乎作家本人的情感和思想的投射。有人问我:《流俗地》中哪个人物与我最像?某种程度上,每个人物身上都有我自己的投射。过去二十多年的书写经验中,我是第一次在小说中书写这么多人物,也是我第一次尝试写一部群像小说。可以说,《流俗地》中的人物,我太熟悉了。只要闭上眼睛,这些人物全部就出来了。因为大家都是我在马来西亚生活、成长过程中接触的人物形象,他们说话的方式、他们的选择如何,基本都在我的脑海里。

我年轻时,写短篇小说的时候,我是阴郁、黑暗、暴力的。我经常得到类似评价。可是,在《流俗地》中,我写作的变化,可能是我本身人生的变化。离家十几年、走过许多地方、自己年纪大了以后,这些东西全部反映在小说里。作家对人物命运的选择、安排及其处理上,其实都反映了作家自身的状态。

王昊 :我记得石一枫在采访里提到:如果要观察一个人的生活在何处?来自哪里?首先要看他早餐喜欢吃什么。作家是如何考量生活材料的?如果要选择一个生活片断,采取什么样的方式来表达,才能让作品变得更有质感?

石一枫 :人在晚餐、聚餐和宴请的时候,吃什么东西往往跟你的来处无关,只和你的阶级有关,但这无法证明你从哪里来的。相较而言,早餐的选择是比较有说明性的。

北京是一个移民城市,我们甚至可以从社区的早餐店里,看出这里到底以哪里人居多,或者说以什么人口为主。比如说北京郊区的早餐店卖卤煮火烧和炒肝,一定有老北京的拆迁户;比如说早餐店会卖比较地道的早茶,那么可能南方人多一些。当然,现在这个年头,想要看出人的来处的细节和方法,变得越来越困难了。曾经,你一眼就能看出人的来处,如今想要看出来处已经变得越来越难。人变得越来越同质化,人越来越善于伪装自我,人与人之间的交融和互相影响越来越深,人是很难看出来处的。

说回写作,通过一些细节来塑造人物形象,我认为是越来越难了。比如说我们写一个北京人,可以说他必须要吃稻香村的点心,但是现在我身边的北京人已经不怎么吃稻香村了,因为现在大家都挺怕糖尿病的,而且不愿意吃高热量的东西。如果你硬写一个北京老头每天都吃稻香村,这种写法看似突出了他是一个北京人的身份,但实际上是一种虚伪的写法。因为这些细节到底是真是假,有时候已经不好说了。

所以说,在我们这个年代,能够抓到一个非常棒的细节或者说抓到细处的生活资源,已经变得越来越宝贵了。作家还得不停地寻找。因为我们需要这样的细节,我们需要这样好的细节、好的素材,只能不停地捕捉。有时候真的像捡到宝一样。好比沙滩上捡到的普通贝壳,大多数都不值钱,你突然发现一个贝壳里面有个珍珠,写作其实就是这种心态。

王昊 :黎紫书《流俗地》提到过,小说中的银霞脑海中总会有一个接线员的声音。请问您平时会刻意观察生活中的细节,把它存起来吗?或者说,长时间的写作训练带给您观察世界的方式有什么不同吗?

黎紫书 :我从小就是一个比较孤僻的安静孩子。作为一个安静的人,基本上拥有比其他人更多的时间与机会,去观察别人,包括是观察别人的动作和语言。到了今天,我还是一个在人群中比较安静的人,所以我可以做出对人与环境的观察。我不会在打车或坐地铁的时候看手机,我愿意活在当下,看看周遭的环境。每次坐地铁的时候,我看到几乎所有乘客都在看手机,我就去观察、想象他看着什么,他为什么看着看着就笑了,或者给他编个故事。我习惯这么做,纯粹是自己跟自己玩的一个游戏,或者说是从生活中找到的属于一个人的乐趣。这是我从小养成的观察习惯,写小说的时候,这个习惯对我帮助很大。对于观察跟描述,我从小就比一般的同龄人强许多。

一个地方的书写,它虽然在地理上仍是同一个空间,可是会因时间的改变、时代的改变、人的习惯的改变、人的生活方式的改变,而发生一定变动。好比马来西亚的怡保人,不可能几十年都在吃同样的早餐。我小时候可能会买一包猪肠粉当做早餐,可是今天的怡保人会有很多选择,饮食习惯也不同了。所以呢,生活的常态是会发生改变的,人同样也会被生活的常态所改变。如果让我来写,我会用生活常态的改变,书写一个时代的时间流动。

一个地方的地方性,经常是体现在语言上,就像是北京人说话的京腔京调,今天和几十年前的差别可能并不大。上海人有上海人的腔调。怡保人也有怡保人的腔调。不管我多么努力,我的普通话就是带着粤语腔调。这就是我的出身来处,我小时候是这样,今天还是这样。后来,我经常四处旅行,我发现听到的每个地方的英语也不一样,美国人跟英国人说的不一样,英国不同地区的英语腔调也不一样。对我个人来说,我可能对语言比较敏感,认为以中文书写语言的不同,来表现不同的语感(人物说话的腔调或说话的节奏)可能比书写一些生活习惯,能够更直接表现出一个地方的特质与色彩,甚至是一个地方的人们的生活节奏与时间感,很大程度上都能在语言上体现出来。

王昊 :语言问题同时涉及了两位老师的写作身份问题,石一枫是北京人,黎紫书是怡保人。在历史上,由于北京作为文化中心的位置,无数作家都写过了北京,请问石一枫老师面对北京的时候,写作会感到焦虑或压力吗?

石一枫 :对我来说,在北京生活就是在一个大城市生活,我还真没有文化中心的感觉。北京这儿的人特多,哪儿的人都有。如果说北京有与众不同的地方,大概是中国的新鲜东西永远会先出现在北京。我觉得北京是这样一座特殊的城市。

与前辈作家相比,我并没有感到焦虑,可能是我有点乐观吧。我觉得,如今已是沧海桑田。比如说我们这代作家和老舍那代作家的区别。老舍笔下的北京,你写的了吗?写不了;我们现在的北京,老舍写过吗?没写过。为什么?因为两个时代的北京,现在已经变成完全不同的两个城市了。

所以说,我个人一点写作焦虑都没有。我知道,我写的北京肯定不一样,我写的都是新北京。在写作上,我有一点特殊偏好,我挺喜欢写最当下的事情。这是一种竞技的快乐。作家难免有这种心态。我要对最新的、最先出来的事情,给出自己的看法——我先看到了,我先想到了,我仿佛比别人快一步——这是我的竞技快乐。好在,北京能够满足我的竞技快乐,它会出现比较新鲜的东西。

当然,我的写作与黎紫书有一个明显不同的地方。黎老师是一个有故乡意识的人。故乡,你说它有就有,你说它没有就没有。有没有故乡,完全取决于你有没有故乡意识。我发现,黎老师是有故乡意识的人,而我没什么故乡意识,尽管我常年生活在北京,可是真正有几个北京人会把北京视作生命意义上的故乡?有些年轻人生在北京、长在北京,特别舍不得离开北京、不舍得放弃北京户口,但实际上他并没有什么故乡意识,他可能只会对居住的小区有点故乡意识。因为这个城市的变化太大了,膨胀的速度过于迅猛了,陌生的面孔太多了,这都会造成故乡意识的缺乏。

当然,这是今天国内大城市普遍的特点。正如《流俗地》也写到了怡保的变化,让人体会到今夕何夕之感。可是,那种变化的剧烈的程度、那种城市发展的迅猛感,还没有达到让人丧失故乡意识的地步。从这个角度来说,我们的写作是有不同的。或许,人一旦有了精神上的故乡之后,心理上会觉得有点根、有点底。遗憾的是,对于中国大城市居住的年轻人来说,“故乡意识”可能已经变成奢侈品了。

王昊 :对于不停旅行的黎紫书来说,可能她要经过很长一段时间才回到怡保。写《流俗地》的时候,您再次回到怡保这座城市,是什么样的心态?

黎紫书 :其实,马华写作人一直都在面对边缘化的问题。如果你从事华文文学创作,你会发现可以书写的材料不多、而且很难被看见。写城市题材的话,你再写得好,华语世界中如此多作家在写同题材小说,谁会去专门看马华城市题材的小说呢?对我们来说,这是难度很高的挑战。

关于故乡情结,不仅仅是我一个马华写作人有,很多马华写作人,比如张贵兴、李永平、黄锦树等作家,虽然他们身在台湾多年,但书写的都是马华题材。或许,在马来西亚生活过的人,故乡情结确实比较重。按理说,我已经是马来西亚的第四代移民了。在世界上任何地方,华人只要移民过去,可能两代人就会把母语忘掉了。可是,对于马华人来说,今天我们仍然使用中文写作。这说明我们这批人对母语的坚持和文化原乡的守望,比世界各地的华人重很多。

故乡情感对我书写的影响很大,至少可以在《流俗地》上看出来。可是,我无法保证以后小说写作都会以马华或怡保作为主要题材。毕竟,我是一个流动的写作的人,我之所以选择流动,是为了要做一个更自由的写作者,我想做一个视野开阔的、体验过各种生活的作者。如果我只是为了书写马华,我大可不必离开自己那么眷恋的老家。作为一个写作者,我愿意进行创新性的尝试。人生在不同阶段,就适合写不一样的东西。

此后,无论怡保或马华有没有其它可以写的宝藏,我都不必一个人把它掏完,马华还会有其他作家继续从事这方面的书写。我个人而言,我会按自己的生活状态、人生状态,选择自己最想写的东西,用自己觉得最适合的方式去书写。

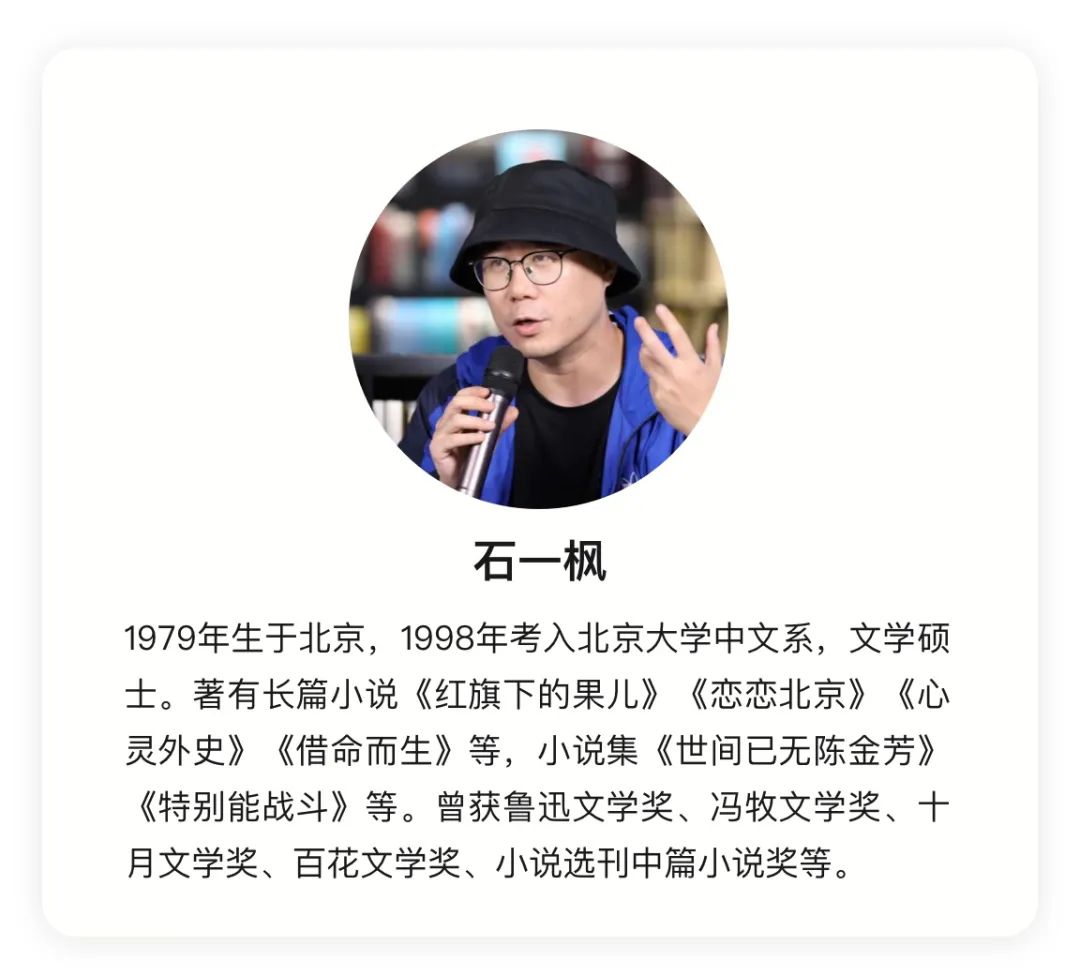

嘉宾介绍

- 石一枫:寻找生活里的新发现[2023-03-21]

- 雷登辉:当“理想”跨越山海[2023-02-09]

- 石一枫:“我是谁”[2023-02-02]

- 石一枫:是人就分你我他[2023-01-29]

- 石一枫《漂洋过海来送你》《入魂枪》:从全球化的北京到世界去[2023-01-27]

- 《逍遥仙儿》:北京的“新世情”和作家的“主义”[2023-01-17]

- 石一枫:瞄准变化着的现实[2022-12-15]

- 黎紫书散文《暂停键》出版 与李修文跨洋对谈[2022-12-02]