从书信见唐弢与巴金的交情

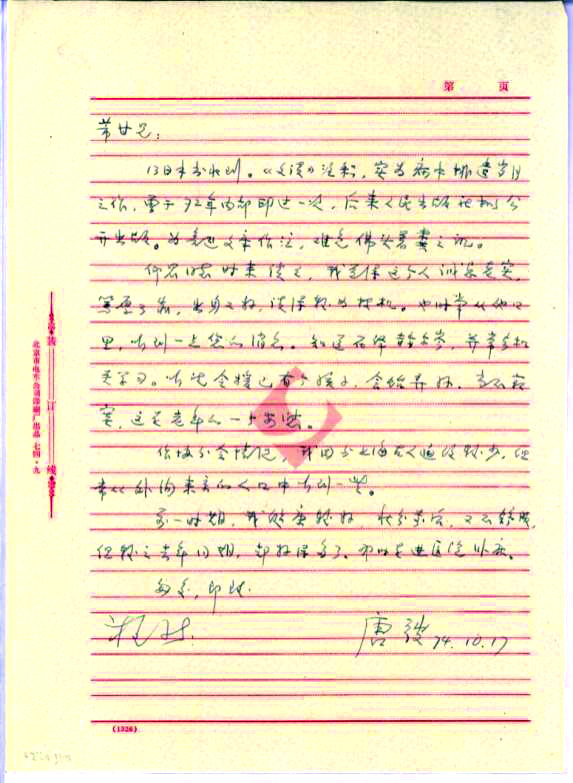

唐弢致巴金书信,1974年10月17日(中国现代文学馆藏)

1974年10月17日唐弢给巴金写了一封书信,这封信珍藏在中国现代文学馆的书信库中。书信篇幅不长,内容丰富,字里行间透着唐弢和巴金之间的真挚友情以及对彼此的牵挂,真挚的话语让人感动又亲切。

芾甘兄:

13日手书收到。《文谈》注释,实为病中排遣岁月之作,曾于72年内部印过一次,后来人民出版社拟公开出版。为鲁迅文章作注,难免佛头着粪之讥。

仰晨同志时来谈谈,我觉得这个人诚恳老实,笃厚可靠,出身又好,谈得较为投机。也时常从他口里,听到一些您的消息。知道在译赫尔岑,并常去机关学习。听说令媛已有个孩子,含饴弄孙,当不寂寞,这是老年的一分安慰。

作协分会情况,我因与上海友人通信较少,但常从外埠来京的人口中听到一些。

前一时期,我健康较好,秋分前后,又不舒服,但较之去年同期,却好得多了,那时是进医院卧床。

匆复,即致

敬礼

唐弢74.10.17

唐弢与鲁迅第一次会见是1934年在上海的古益轩。在这里,两人互通姓名后,鲁迅将自己因以“唐俟”为笔名而替唐弢挨骂的事情跟唐弢聊起而相识。唐弢在鲁迅指导下参加左翼文艺运动,曾亲聆过鲁迅先生的教诲,参加了1938年版《鲁迅全集》的编校工作,又是国内屈指可数并卓有成就的鲁迅研究的前辈和专家。

信中“13日手书收到”,是指1974年10月13日巴金致唐弢的书信中写到的第一段话——“唐弢同志:《门外文谈》收到,谢谢你。你做了一件很好的注释工作。希望能看到你更多的成绩。”所以就有了此信中:“《文谈》注释,实为病中排遣岁月之作,曾于72年内部印过一次,后来人民出版社拟公开出版。为鲁迅文章作注,难免佛头着粪之讥。”可以看出,唐弢为人如此谦虚。

1961年12月23日,唐弢给巴金写了一封书信,开头这样写道:“巴金兄:北来以后,很少通讯,近况如何?时在念中。”自此,唐弢与巴金开始了书信往来。

1913年出生的唐弢比1904年出生的巴金年轻9岁,但身体多病,这从两人的书信往来中可以看出。1961年12月23日,唐弢给巴金的信中这样写道:“我自来京……只是比在上海时更忙,而身体大不如前,糖尿病倒不严重,上月诊断肝功能不好,后来发现尚轻微,只是心脏不好,胆固醇高,而血压暴跌,由175度跌至110度,高度比原来的低度还低,不知何故,一度曾感觉不舒服,现已稍好。”此时的唐弢先生48岁。1964年10月28日给巴金的信中:“我今年两度因病住院,上半年是血糖过高……七月初,因冠状动脉硬化,突患心肌梗塞,再度入院……”自1970年起,唐弢先生的病情逐渐好转,不但能自理生活,并可独自策杖出门,1971年参加留京病号学习,能作两小时发言,经过这段时间休息,健康有所好转。唐弢在信中对巴金说:“我比你年轻九年,但未老已衰,身体实在不行,心脏固然有病,头脑也有点糊涂,有时心里想的是这个字,笔下写出来的却成了另一个字,你看,这么一封短信,就写错了好几个字,而且动作又自觉迟钝得很,真是无法可想。”可以看出唐弢先生一直在顽强地同疾病作斗争。

为此,巴金给予唐弢极大的鼓励:“你的身体经过几次大病的考验,久病成医,你一定能够逐渐掌握发病的规律,可以克服大小的难关,还可以争取做不少的工作。你不能说是未老已衰,你能够同那样麻烦的病斗争多年,而且取得胜利,这已经很不容易了。”朋友的关心,深厚友情,温暖在心里。

巴金的情况同样让唐弢时刻惦记,关心着:“今年北京气候很热,越南更不必说,溽暑远征,劳瘁可知,回上海后望多事休息……”“兄健康情况如何?望多珍摄。”“您的目疾似是看书过多所致,最好看一小时,起来走动走动,看看绿色的东西,可以调节一下。”“从来信看来,你的情绪确实不错,以后能搞些翻译,这是很需要的。”

他们两人不仅通过书信沟通近况,还通过好友了解对方情况。王仰晨(受巴金先生委托的《巴金全集》责编)、陈丹晨到上海时看望巴金先生,对巴金谈唐弢的情况,讲起唐弢对巴金的关心,巴金很感动,也提到唐弢向王仰晨打听巴金的消息等。还有臧克家、吴伯箫、王仰晨等人来探望唐弢时带来一些关于巴金的消息。王仰晨和陈丹晨两位同志起到了唐弢和巴金彼此了解的桥梁作用。

唐弢先生和王仰晨一起合作过,对王仰晨的评价是诚恳老实、笃厚可靠,其朴实、谨言的工作作风给唐弢留下很深的印象,他们谈得较为投机。在1987年王仰晨致胡真的信中曾这样说:“……我在上海时和巴公、赵家璧同志谈到我的处理意见,他们也以为我的做法是对的;回来后也就此请教过唐弢同志,他也同意我的意见……”由此可见,他们三人之间的思想交流很深。

1971年,国务院召开的“全国出版工作座谈会”提出的《第四个五年计划期间全国图书出版工作设想(草案)》下达,其中“文学艺术读物”一节说到鲁迅著作:“(四)鲁迅著作。鲁迅全集、鲁迅日记、鲁迅书信、鲁迅译文集、鲁迅整理的古典作品等,需要重新整理、增补出版。争取两三年内完成。同时,对回忆鲁迅和研究鲁迅著作的作品,宜应适当整理和出版。”

根据国务院召开的座谈会的精神,1971年8月间,王仰晨等邀请了当时在京的唐弢、曹靖华、王冶秋等学术界同志参加了座谈。而后草拟了一份《关于重印鲁迅著作的报告》,送给当时的“出版口”领导小组;等待期间,约请了唐弢、李何林、叶淑穗等同志,先行编就了《鲁迅杂文书信选》一册,对每篇作品还都做了包括阐明写作的时代背景及中心思想等的题解和较详尽的注释。

巴金先生听人谈起唐弢先生在研究鲁迅先生的著作,并注释了《门外文谈》一事,认为唐弢先生的身体渐渐好起来了,健康渐渐恢复了,希望唐弢先生在这方面多为人民做点事情。唐弢在1973年10月15日给巴金的信中将注释《门外文谈》一事做了说明:“……去年受托做些鲁迅文章注释工作,不过借此排遣病中岁月而已。《门外文谈》注释了一次,内部印的,现在发现错误颇多,正在修改中,将来如能出版,自当送奉。”

1974年5月人民出版社出版的《门外文谈》出版说明中这样写道:“《门外文谈》最初连载于一九三四年八月二十四日至九月十日《申报》副刊《自由谈》,署名华圉。一九三五年九月,鲁迅曾以《门外文谈》为书名,将本篇连同其他有关语文改革的四篇文章,由上海天马书店合印成单行本。其后作者又把它编入《且介亭杂文》。”“本社此次出版单行本,由唐弢同志按鲁迅原稿及最初发表的书报,将全文校勘一遍,订正了几处错误。凡通行的排印本较原稿妥善准确的,仍从排印本。为了便于读者阅读原文和了解当时写作背景,并加了一些必要的注释。”

唐弢应允承诺,将这版《门外文谈》寄给了巴金先生。在中国现代文学馆巴金文库的藏书中,收藏了《门外文谈》这本书,见证了这一段往事。此信第二段中说:“……知道在译赫尔岑,并常去机关学习。听说令媛已有个孩子,含饴弄孙,当不寂寞,这是老年的一分安慰。”这封信中提到巴金女儿的孩子,都说隔辈亲,这应该就是唐弢先生说的“含饴弄孙”的晚年美好生活吧。

唐弢收到1973年11月16日巴金来信:“……这一年中好几位朋友对我谈起你,谈起你对我的关心。我也常常想念你。看到我熟悉的笔迹,感到很亲切。……至于我呢,我倒是又老又衰,最糟的是记忆力衰退,现在还在自学外文,但是记生字就没办法,今天记住了,到明天又忘得一干二净,越想越急,不得不服老,不过也还不至于就躺下来,我还在慢慢地向前爬,学外文是这样的,搞翻译也是这样……”唐弢读后很受鼓舞,在回信中说:“……读来信,知尚在学习外文,这种精神,极可钦佩……我想俟春暖以后,先争取自理生活,独立活动,然后再试做一些工作……”巴金这种奋发努力的学习精神,给唐弢先生以力量。

20世纪70年代交通多有不便,经常是靠书信联系或是朋友相告。唐弢先生在北京,与上海友人通讯较少,但常从外埠来京的人口中听到一些,这说明唐弢先生一直在关注着作协分会的情况,即使是旁听一些也能很好地慰藉一下自己的内心。“前一时期,我健康较好,秋分前后,又不舒服,但较之去年同期,却好得多了,那时是进医院卧床。”唐弢先生忍受疾病的折磨,与疾病顽强斗争多年,与对待疾病的乐观心态是分不开的。唐弢比巴金小9岁,但并不影响他们的友情,绵长真挚,能够经受时间的考验,彼此信任,真诚以待,这样的情谊怎能不打动人心。王仰晨对唐弢先生的记忆是这样的:“我和他并排坐在这十分简朴的小客厅的沙发上,絜云同志坐在我们的对面,听着我们的闲谈,偶或也插上几句话。那天他的精神和情绪似乎都不错。我们只是随便地闲谈,谈身边的琐事,也谈国家大事;有使人高兴的,也有令人扼腕的。他谈得较多,有时还伴着琅琅的笑声。空气和谐而宁贴。”

唐弢先生有渊博的知识和丰富的阅历,即使是不经意的闲谈,也会使人有所收获,似乎是一座知识的宝库。他对事业的专一、执着,谨言、求实、锲而不舍的精神,让人十分钦佩,刻苦自励、是非爱憎、严谨质朴的学风和作风等等,都是我们学习的楷模。

(作者系中国现代文学馆馆员)