“新浪潮”访谈 | 李晁:写得更“野”一点,哪怕更“难看”

《人民文学》“新浪潮”栏目自开设以来已有二十多年的历史,现已成为杂志的品牌之一。此栏目的作者均系首次在《人民文学》发表作品。今年,将召开全国青年作家创作会议,中国作家网与《人民文学》杂志共同推出“新浪潮”作家观察专题。鉴于栏目优秀作者众多,经过认真考虑,兼顾地域、民族、体裁等因素,我们选出第一期12位青年作家:朱婧、江汀、李晁、羌人六、栗鹿、沙冒智化、杨知寒、康岩、三三、蒋在、杜梨、焦典。作家访谈和相关视频将陆续在中国作家网网站和各新媒体平台、《人民文学》杂志各媒体平台推出,敬请关注。

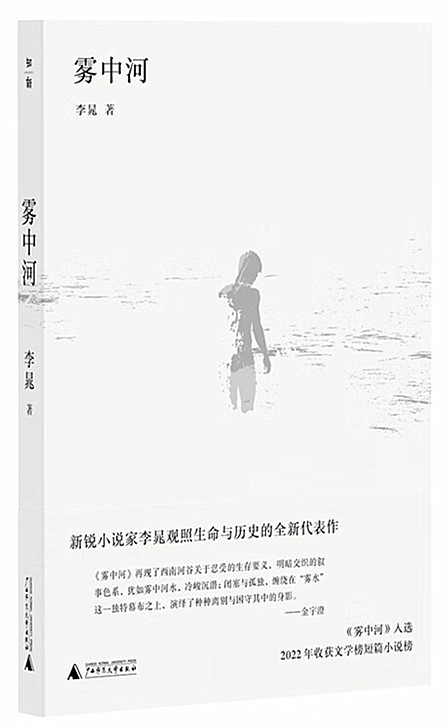

李晁,1986年生于湖南,现居贵阳。2007年发表小说,获《上海文学》新人奖、紫金·人民文学之星奖、《作家》金短篇奖、华语青年作家奖、十月文学奖等,有小说入选收获文学榜,出版小说集《雾中河》等三部。

李晁 著 广西师范大学出版社 2023年

联系李晁时,他提到曾出版过两本小说集,多年前的作品,难免不够成熟,因而想主要谈一谈新作《雾中河》。想来,于一位青年写作者来说,这应该算得上是比较重视和重要的代表作了。

拿到书,几乎一口气读完。小说集《雾中河》给我的惊喜,远大于对它的想象。李晁心思细腻,太会讲故事,一件平凡生活中的日常琐事,拆分解构,不重复厌烦,反而使人心生将文本追逐下去的好奇与动力,一个个人物就这样在他笔下生长,还有他并不熟悉的那个故乡。

列好提纲,发给他。令我没想到的是,《雾中河》之后,李晁已经一年多没怎么写小说了。问及原因,有自我的懈怠,也有一个阶段写作后余留的困扰。

“得解决自我的问题,正好借这次访谈再清理一下思路”,李晁说。

周茉:从2007年在《上海文学》发表第一个小说起,至今已有十余年。早年青春体验感浓重的小说集《朝南朝北》《步履不停》,到2023年出版的最新短篇小说集《雾中河》,你的写作明显进入新阶段,日趋成熟。2017年的短篇小说《午夜电影》可视为你写作的分水岭,至此找到方向。这期间于创作上经历了怎样的发展变化?是否有意识地纵向梳理过各创作时期的同一性与异质性?

李晁:2007年到2017年,是我写作的探路阶段,兴之所至地写,没有任何清晰的目标,就像在青训营里的球员,具备一定的能力和热爱,但你不知道自己能否成为一名职业球员。漫长的冷板凳坐下来,是对文学热爱程度的考验。现在说是考验,当时并不知道,只是慢慢走下来,缓慢地用力,因为没有找到适合自己的目标,所以会有点盲目。这阶段,阅读是比写作更为重要的事,事实上也花费了我更多的时间。明确知道写出了一个满意的作品,就是说可以确立自己作为一个小说家的身份,正是《午夜电影》,这并非来自外部的考评,而是自己对自己的定义。

从这篇小说开始,一个作家才真正出道了。这对我来说是一个明显的变化,是在漫长黑暗摸索中,突然找到了出口。这么说起来,其实我没有多少创作上的阶段,就是摸索期和找到光的那一刻,中间花了十年而已。也想过这之间的变化,为什么就变了,或者严格审问自己,为什么花了这么长时间?是个大傻子吗?答案也是现成的,笨人走路慢,慢到要等身心一致,就像眼等着手。心和眼容易起飞,身手则要慢许多,可没想到会这么慢。

《午夜电影》之后的创作和前期有截然不同的品质,比如语言和由语言融合而成的叙述,再有就是对人的体察和发现,有了更好的磨合,而情感的力量在这一刻也自动觉醒,好像是自己知道想要怎样去写小说了,这个拯救了一个迷茫的人。

周茉:你曾说故事很难提前预知与构想,应该由作者与人物一同经历抵达,而情感作为推手,是完成文本的主要动力。很多短篇如《风过处》《裁缝店的女人》《澡堂男人》《赶在暴雨来临之前》等等,能明显感受到情感的起伏,时而喷薄浓烈,时而内敛淡漠。没有复杂的情节设置,在每一种不同的情感波动中,人物形象就这么清晰而丰满地出现了。能感受到你对人物塑造的探索与追求,以及人物与场域之间的彼此联结和影响。在每个短篇开始前,你是否设想过人物的大概形象以及想要表达的精神指向,以此来构建一个文本框架?还是在创作中任由其肆意生长?有没有哪篇小说的写作过程给你留下深刻印象?

李晁:写作对我是一个模糊的召唤,可能只是一个人的名字,或者一个小小的场景,更干脆也更玄学的是,可能只是坐下来面对空白文档信笔写下的第一句话,然后开始一句找另一句,如此串联。以前的写作可能更偏重语言找语言,现在有一点区分,就是在语言表现之中如何向一个人物靠近,如果有可能的话,靠得更近。同时,由其他更多的人物参与进来,完成生存场域的生成。如何表现场域的暗作用和影响,也是这个时期自己较为重视的方面,在这里,一篇小说是不够的,所以有意识地去写一批小说。

这是大的层面,回到具体的小说之中,我也想要让人物形象和场域彼此更好地相互作用,即用人物暗示场域,也让场域作用人物,这小小的博弈,是新的写作乐趣之一,而维持这一乐趣的动力,就是作者本人和人物一同去场域里慢慢经历,而不是率先预设出清晰的图景,谁谁谁要做什么,有着怎样的命运,诸如此类。我不喜欢这样的安排,事实上也没有这样的能力去率先结构,更本能地抵触这一方式。所以很明显,我的小说没有曲折的情节和险峻的故事,但不能说它就没有雄心,它的雄心就是表现日常,而日常里就多少摒弃了较为险峻的故事因子,这既是自己对小说美学的要求,也来自于日常阔大无边的魅力,怎么能用平常的方式去抵达平常,其中的度,是我最感兴趣的,事实上这里也有着极为险峻的风景,因为多一分和少一分,就不能达到。

周茉:你的童年是流动的,出生在湖南,因父母工作三岁入川,六岁入黔,地域性对你来说似乎并没有形成一个根深蒂固的存在,但是小说的阅读体验却让我产生了强烈的空间感——在既定历史坐标下,某一特定人群的命运跌宕,他们好像只是他们,也好像是生活中的每一个人。适当的距离感让你在书写“雾水”时增添了更多延展性与包容性,在创作中反观自身,你是否找寻到了文学意义上的精神原乡?对所谓故地有没有新的理解与感悟?

李晁:我觉得游离的身份以前对我是困扰,以前每次出差,尤其夜晚回到贵阳,都会自问,我到哪了?这是家吗?这种傻乎乎的自问是确实发生的,而答案是否定的,我还是很难有归属感。当然现在不会这么问了,可能是年纪增长带来的,会觉得在哪里都一样。在这样的心态下去创作,对一个所谓故乡的焦虑就没有了,也更能去回望我成长之地的人的生活情态,那时是隔膜的,甚至是抵触的,所以总是知之不多,而正是这个“知之不多”竟然变成了创作上的优势,它让写作变得更加自由,可以容纳更多自主的表现,这是另一种“旁观者清”吗,我觉得不准确。难道我写下来的氛围就是真实的吗?我也觉得不是,它应该变成了另外的东西,和自我更有关联,而非一种刻板的还原。

雾水这一坐标,我也不知道是不是一种精神原乡,但它肯定给了我故乡所没有的一切,好像被抱养的孩子,也会长大不是?这其中的感情不应该被怀疑,所以我想自己能勇敢一点,说出这就是原乡,哪怕是被改造后的原乡,因为它本身足够复杂又足够简单,而最重要的是,碰巧,它遇上了自己的写作。

周茉:你的小说语言有一种静水流深般的隐忍与克制,仿佛一条沉静的河流,悄无声息却在内里蕴含着一股力量——这股力量我认为来自对人物心理的层层推进与剥离,每一个微小情绪的变动都会被你捕捉并且自然呈现,这也是吸引我一直读下去的原因之一。我并没有读出普遍印象中小镇生活的冷峻、单调、闭塞、残酷,相反感受到了生命的流动与质感。生活中你是个怎样的人?性格特质是否构成了你的文学底色?对你的文学创作有何影响?

李晁:我是个天蝎座,而我对星座并无了解,据说这个星座是敏感型的,可在与人的交往中,却几乎感觉不到这点,很多事情都是后知后觉,是有点迟钝的。抛开星座这样的玄论,性格总是知道的,是乐天派的大反面,很容易悲观,悲观带来退缩,还容易被当下的那一刻所感染,对于事物深邃背后的思索不及我对表面的着迷与欣赏,可以说很肤浅,且我对这样的肤浅感到满意。

性格特质一定影响文学书写,是它的短板或优长,看一个作家如何调和,像一把琴,校准了,就是和谐的,而校准也是一个漫长的过程。但我以为的更大能量的写作是可以抛开这个的,如比托尔斯泰,那是如同太阳的存在,可以照见万物,我们能为太阳定一个性格吗?当然,一个写作者也得知道自己的能量能在什么样的范围里发挥作用,如果发挥了最大的能量也只能写出小小的作品,那就在小小的作品里去不断完善它,让它成为优秀的小小的作品。这里当然也有一个前提,就是我们得知道有什么样的更伟大的作品存在,它们一定悬浮在我们头顶,时时提醒自我的局限与距离,但这和自我的写作并不矛盾,接受自己的微弱并且坚持写,才是最为根本的。写作就是和自己的战斗。

周茉:《雾中河》每篇小说的结尾都让人意犹未尽,自然发生却颇有隐喻般的意味,值得无限回味。开头大多是人物行为映衬着环境描写,动静结合,恰到好处地勾连起历史与现实,过往与当下,物是人非的变化可以吸引人带着好奇继续探索你笔下的故事。你如何把控小说的开头与结尾?

李晁:恰恰开头和结尾在我的写作中是最轻松的,自然来,自然去,难的是中间。如何把握好具体进程中的人事,这一点是最难的,就是推进,就是编织过程中让图形一点点显形的过程,好像织毛衣,起针容易,收针也不难,这之间的过程才是需要花费精力最多的地方,事实上也最容易出错,容易推倒重来,因为你要确保图形的正确和与其他图形的关联,尤其是关联,比如彼此的位置,无数的小位置又形成了最终的整体效果。再打个比方,我们知道火箭点火总是容易的,难的是之后的升空,升空的技术含量最高最复杂,它要面临多种情况的考验,等完成了,进入预定轨道就是水到渠成的。

这和写作有点类似,里面需要巨大的各方面的协调力量,我觉得主导的正是情感。写作就是一个积蓄情感又释放情感的过程,只有积蓄了一定的量,才可以发挥出来,很简单的道理,水池如果是枯的,如何去灌溉?所以对我而言,写作的难度不在于倾泻或者表现情感,而在于如何保持和积蓄情感,这也是我写作比较慢作品又不多的原因。

周茉:你是否阅读其他青年作家的作品,有没有你所欣赏的作者?结合编辑工作,你认为目前青年写作呈现出怎样的生态?

李晁:阅读同代人的作品不光是一段时间以来我的职业行为,在此之前,就已经是阅读的一个部分了,我现在还能清晰地记得年少时候读周嘉宁和春树小说带来的震撼,她们的作品那么的不同,可是都写得那么精彩,让人叹服天才的早早现身,好像不这样就不是天才了。做编辑之后,阅读就成了工作,也读到了更多优秀的同代人的作品,比如郭爽、费滢、宁不远,她们那么不同,都写出了各自世界的独特景观,且出手就很成熟,有格调,这是让人尤为羡慕的一点,好像她们根本没有来路一样,出现在视野里就是小说家,且不带任何其他标签。

青年写作是一个大的议题,从我模糊的印象来看,大家都在写自己能写的那一部分,虽然有些看上去地盘大一些,题材更为丰富,有些地盘小一点,没有那么跳跃、那么多变,可对我来说,这些都是风景,且无法轻易得出结论,因为这一态势还在发展进程中。非要说什么的话,我觉得青年写作尤其新颖的一点是,它能带来更多陌生化的东西,甚至具有挑战性的东西,它和时代和专业的关联也更为紧密,能让我们在其中看到当下的人和他们的困惑,甚至能从其中看到与以往区别开来的“新人”、新事物。

周茉:《雾中河》之后,你会继续尝试主题性创作吗,以某一地域或某一空间作为基点?或者有新的方向与想法,能否谈谈未来计划?

李晁:《雾中河》集结之后,我的写作就暂时停滞了,很显然也是被这个问题所困扰。要不要继续写下去?当然是肯定的,可是如何在有了一批作品的情况下去持续发掘,难道要这么一成不变吗?这是到目前我还没有解决的问题,而新的方向似乎还没有到来。因为对雾水这一场域还没有放下,我相信我还会写一批,但是,可能的话,我希望有一定的变化,让它们与《雾中河》区别出来,这是一个比较理想的路径,要达到,还有一定的路要走,它也是渐变的,而不是遽然之间能到来的。在这一过程中,也许还会写一点别的题材,不带任何地理坐标的,是和雾水截然不同的生活,如果粗略来说的话,就是城市生活,这可能更当下一些,也更为贴近我此时此刻的困扰和对事物的理解,对我来说,这就是目前写作的两个面向了。

更重要的一点是,我希望自己能明白,写作不是一种兴趣,而是像唐诺说的那样,是一种“志业”,志业需要更多的付出,且不问结果,说起来是有些悲壮的,因为极大的可能性就是失败,但这没有关系,偏向虎山行,才是意义本身。

周茉:你是否满意目前的生活状态?每一次进入新的写作,让你期待的是什么?挑战又是什么?

李晁:我想没人会对自己的生活感到满意,但我要绝然否定也同样很难,因为写作在我个人生活里构成了极为重要的事件,这里的“写作”也包括阅读这样的行为,甚至还包括对一切美好事物的追慕乃至重新学习,它们是一体的,这也让它们从生活里打开了另一个空间,可以容放自身,这里有生活中所没有的从容与自由。而生活本身,总是难的,每个人都有自己的问题和困境,这实在是不可谈论的事,因为是普遍的,好像也是肉身和精神的问题,肉身有着最为当下的反应,衰老就是衰老,疼痛就是疼痛,它处在不可逆的进程中,而在精神世界我们可以短暂忽略掉这一点,且就连“精神世界”本身,在任何时候,都可以说是稀缺的事物,那么拥有了这一点,我们还有什么可以抱怨的?

我以为日常生活就是无法抱怨亦无所希冀的,只有面对具体的事物,比如写作,才能期望自己能变化一点,能尽量完善一点,甚至在完善的理想之外,还有一点奢望就是,能不能更出格一点,更“惹是生非”一些。小说家的生气也是一点点被消磨掉的,年少容易说愁,可是年岁大了之后,还想拥有少年的生气却是难事。所以我希望以后的小说能更“野”一点,哪怕它显得粗糙,更为“难看”,对我来说,都是美好的新事。

“新浪潮”访谈往期内容: