《天国春秋》手稿档案研究

来源:文艺报 | 王雪 2017年11月20日11:55

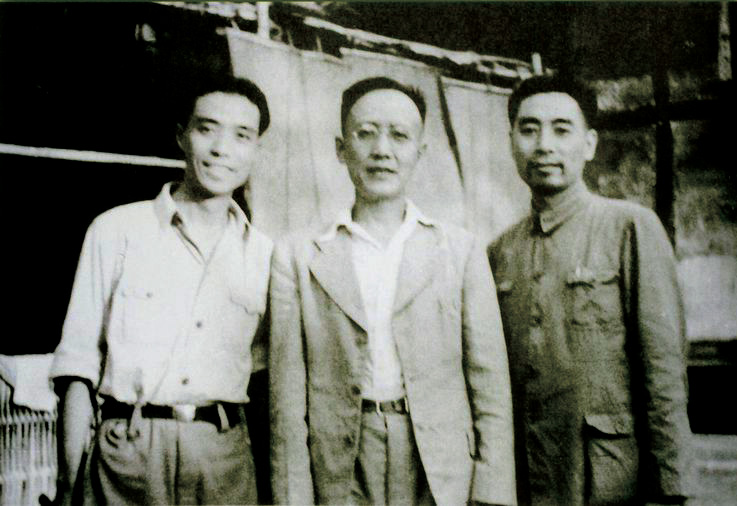

1941年周恩来(右一)与郭沫若(中)、阳翰笙合影

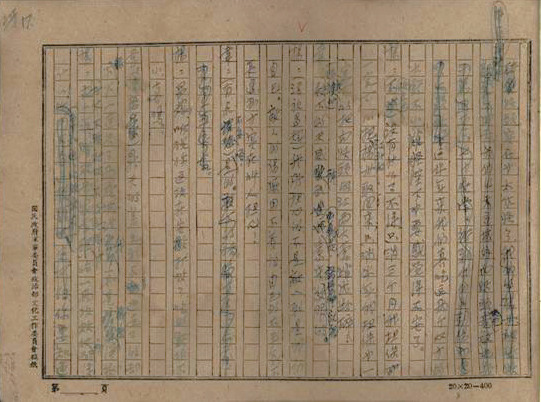

《天国春秋》手稿

在中国现代文学史上,阳翰笙是以革命家和文学家的双重身份出现的,他从20世纪20年代末开始发表小说,到90年代初出版诗集,活跃文坛五六十年。他一生创作了300多万字的小说、戏剧、电影、文论等,其中有8部大型话剧剧本,使他成为有名的戏剧家,其中《天国春秋》被认为是“不可多得的优秀之作”(张大明、潘光武著《阳翰笙评传》)、“中国话剧史上的经典之作”(周巍峙《深切怀念阳翰老》)。它取材于太平天国时期的“天京内讧”事件。北王韦昌辉利用洪秀全和东王杨秀清之间的矛盾,故意制造事端,引起洪秀全的猜忌,最后杨秀清及其部队两万多人都惨遭杀害。太平天国领导层元气大伤,间接导致了反清斗争的失败。

作品创作于1941年,非常幸运的是,作者当时亲笔书写的手稿穿越历史重重的风雨,如今完整地保存在中国现代文学馆的手稿库中,为我们回到历史现场,一窥这部优秀作品的生产的最初时刻提供了条件和机会。

为蒋介石还是郭沫若

阳翰笙将《天国春秋》的手稿用线绳装订起来,并为之加上了纸壳做成的封面与封底,封面以毛笔正楷竖排题写:“天国春秋 阳翰笙题”。阳翰笙至少为自己的五本话剧剧本做了这样的“装帧”,它们是:《青年中国》《两面人》《草莽英雄》《天国春秋》和《槿花之歌》,其中仅《天国春秋》的封面有明显的折印。

整篇手稿用蓝色钢笔写在20×20的方格稿纸上,稿纸纸张粗粝,与我们对战时重庆的物资供给情况的想象一致。整本手稿共计215页,有修改痕迹。修改明显可以分成前期和后期两个阶段,以蓝色与黑色字迹相区分。阳翰笙的笔迹稍显潦草,显出为创作激情驱使而奋笔疾书的战斗状态。

在篇末作者注明“1941年9月3号脱稿”。阳翰笙在自己的日记中曾记载过《天国春秋》的创作起始时间:“1941年,一月十七日因父病,回故里省视,至三月始归。初夏开始写《天国春秋》,至9月始完成。”(《阳翰笙日记选》)

手稿完成后曾有中华艺剧社的油印本。1942年2月9日阳翰笙在日记中写道:

予倩(欧阳予倩,当时在广西领导戏剧工作,笔者注)再次来访商催《天国春秋》剧本。拟日内将中艺(中华剧艺社,笔者注)油印本改好寄去。(见《阳翰笙日记选》,四川文艺出版社1985年版第20页)

但此本现已无从查找。

1942年6月起该剧开始在《抗战文艺》上连载,分三次载完。在这个初刊本上,《天国春秋》的正标题之下加上了一个副标题——“为纪念郭沫若先生创作生活二十五周年而作”,而这个副标题在手稿上是没有的。

这就涉及到了《天国春秋》的创作动机与时代的形势。1941年1月,蒋介石发动了震惊中外的“皖南事变”,共产党领导的新四军遭到了国民党军队的围歼。这起事件引起了中国共产党及全中国人民的极大愤慨,从解放区、国统区到沦陷区,人们都以不同的形式愤怒声讨国民党反动派破坏抗日统一战线的滔天罪行。在这种情况下,担任国民政府军委会政治部第三厅主任秘书和文化工作委员会副主任的阳翰笙,怀着义愤的心情冒着重庆的酷暑写下了六幕历史剧《天国春秋》。阳翰笙在自己的回忆录《风雨五十年》中回忆说:

皖南事变发生后,我们在周恩来同志的领导下进行有计划的疏散应变工作。这一工作告一段落,恩来同志让我回家乡一次,以避开敌人的刀锋。那时,我内心充满着对国民党反动派的仇恨,决心通过戏剧形式来揭露蒋介石集团对外投降、对内残杀的罪行。在法西斯白色恐怖笼罩的日子里,写现实题材是不容许的。我在三十年代初曾打算写作太平天国三部曲,搜集了大量材料。这时,我便想到从我熟悉的历史材料中选取题材,准备通过描写太平天国的内乱来体现我的创作意图。

这充分说明,《天国春秋》是特意为皖南事变而作。周恩来在1941年1月18日发表在《新华日报》上的题词“千古奇冤,江南一叶;同室操戈,相煎何急!”也是这部历史剧的精神主旨所在。

那为何剧本在第一次公开发表时要特意加上“为纪念郭沫若先生创作生活二十五周年而作”呢?为何要明确地“歪曲”自己的创作动机呢?这就涉及到作家的另一身份:中国共产党在国统区左翼文化运动和进步抗日文化工作的主要领导者,一位真正的革命者。

阳翰笙原名欧阳本义,字继修。1902年11月7日(农历十月初八)出生于四川高县罗场镇。罗场地处川滇边界,山多地瘠,少数民族杂居,民风强悍淳朴。欧阳姓来自湖南安仁县。阳翰笙小时候常听家乡人传颂当年太平天国石达开从云南挥师入川,在罗场一带战清军的种种英勇事迹。1922年在成都读书的阳翰笙因为领导学生运动被通缉,苦闷中他找到了时任泸州川南师范学校校长的中共地下党员恽代英,二人在油灯下深谈了七个夜晚,恽代英解答了阳翰笙胸中积蕴的众多问题,明确了共产主义的人生理想。

1923年秋阳翰笙在北京等候报考北京大学,期间结识了刚从法国勤工俭学归来的陈毅。陈毅向他畅谈巴黎公社、法国大革命、十月革命……并借给他读马克思的《共产主义宣言》。更加坚定了他走革命道路的信仰。“要革命到上海大学来”,陈毅鼓励他去上海大学(上海大学是第一次国共合作时期共产党领导的培养革命干部的大学。在这里执教的几乎都是著名的共产党人)学习革命道理。阳翰笙欣然前去,进入社会科学系学习,很快加入共青团。1925年他转为共产党员,从此走上了终身为之奋斗的革命道路。1925年五卅运动中他是学生运动的领导人之一。1926年在黄埔军校担任中共总支书和政治教官,兼任政治部秘书。1927年参加南昌起义。11月受周恩来指派与李一氓赴上海参加创造社(创造社的郭沫若和成仿吾都出国了,派阳翰笙加强上海文艺界的领导)。在领导“左联”工作时,因为他年长,资格又老,朋辈们习惯地称他为“翰老”。老舍曾幽默地对赵清阁说过,“周总理是全国人民统战的领导者,阳翰笙是文艺界的周总理。”

1941年10月,就在阳翰笙完成剧本后不久,周恩来部署了为郭沫若50寿辰和创作25周年举行庆祝活动的政治任务。当事人郭沫若最初也没有完全理解周恩来的意思,当即谦辞。周恩来说:“为你做寿是一场意义重大的政治斗争,为你举行创作二十五周年纪念,又是一场重大的文化斗争。通过这次斗争,我们可以发动一切民主进步力量来冲破敌人的政治上和文化上的法西斯统治。”而具体执行这次政治任务的人正是阳翰笙。

创作出来是一回事,能否上演和出版则是另一回事。周恩来的部署为这部剧的公开上演找到了一个正大光明的理由和借口,《天国春秋》在通过国民党重庆市党部审核后,跟郭沫若的历史剧一道,在第一届重庆雾季公演中一炮打响。“为纪念郭沫若先生创作生活二十五周年而作”的副标题自然要醒目地题写在《抗战文艺》杂志的版面上。

手稿后来发生了什么变化

《天国春秋》在《抗战文艺》上首次刊出后,在后期传播过程中还有如下版本:

1944年8月重庆群益出版社版,1949年8月由上海群益出版社再版。

1957年2月人民文学出版社《阳翰笙剧作选》版。

1982年12月中国戏剧出版社《阳翰笙剧作集》版。

1983年3月四川人民出版社《阳翰笙选集第二卷话剧剧本》版。

1999年10月华夏出版社《阳翰笙代表作》版。

这些版本跨越了阳翰笙的不同人生阶段。对比这些版本的异同,笔者尝试描述作品的生命发展历程如下:

1、手稿是初次创作。

2、为演出油印时,作者在上面做了修改,这修改稿油印后一部分送审,一部分留在导演和演员手中排练。

3、1942年6月在《抗战文艺》上发表的是留在作者手中的油印稿。

4、1944年重庆群益出版社出版时的底本则是国民党审核后的修改版,部分体现了国民党的意志。

5、1957年人文版后记中提到作者于1955年对其进行了大规模的修改,“索性把那些恋爱场面都删去了”。这次修改依据的是《抗战文艺》初刊本,也就是作者自己的手稿修改本,最终体现在1957年2月的人文版中。这时作者正担任中国人民对外文化协会的党组书记,离1957年5月全党整风和反右运动中受到通报批评还有两年时间。

6、1982年,距离1979年阳翰笙“文革”后复出三年,这部作品得以再次出版,依据的是1957年人文本,修改幅度非常小,仅为标点符号和小部分关于洪宣娇的内容,不能判断修改行为是作者所做还是编辑所为。

7、1983年版为1982年版的重复。

8、到了1999年再出版时又回到了1944年群益出版社经国民党修改的版本,而不是1943年1月《抗战文艺》的最初版,也不是1957年作者自己大改的版本,不能猜测出编者的意图。

笔者曾以剧本的主旨段——即在其后的历史叙述中被反复言说的引起观众强烈反响的“大敌当前,我们不该自相残杀!”段落为例,将手稿原稿、手稿修改稿与其他版本进行了对比,看出不同时期的变化可以分为“主旨改变”与“个别词句改变”两个方面:

1、洪宣娇到底恨谁

手稿原稿,洪宣娇在杨秀清被杀后仍然将满腔仇恨投射到傅善祥的身上,是一个因妒生恨进而毁掉天国大业的女人,“大敌当前,我们不该自相残杀!”的主旨根本没有出现。

为什么会产生这种情况呢?

阳翰笙自称,当时为了通过审核,在创作时特意加入了杨秀清、洪宣娇、傅善祥的三角爱情戏份。这部分主题写得如此深入,以致作者写着写着似乎有些身不由己,文学性的一面压倒了政治性的意图。可以为此做注脚的是,作者在1942年1月1日的日记中记到:

午后二时参加文协(中华全国文艺界抗敌协会,1938年成立于武汉,笔者注)所主持之茶话会,席间与白薇、海尼(作家黄白薇、刘海尼,笔者注)闲谈。谈到《天国春秋》,海尼怪问:“你写女人写得那样的好,是不是受了你太太的影响?”我笑答:“也许是的吧。”(《阳翰笙日记选》)

作者的日记通常非常简略,也并不是每日都记,而这一对话被作者挑出,活灵活现地记录下来,可以说他对这一对话是感到愉快和满意的,对自己把女人戏写得如此打动人心感到非常自得。这是作家创作才华自然的流露。

根据《百年阳翰笙》书中的记载,此剧从创作到演出,周恩来都曾亲自过问,那么在初稿完成后,阳翰笙很可能将剧本读给周恩来听过,根据周恩来的指示精神,阳翰笙为了表达政治上应该表达出的主旨,只得让洪宣娇改变性格,在最后由咒骂傅善祥改为自我反思自我谴责,认为自己分不清敌友而犯下了重罪。这样一来,洪宣娇的定位就成了被挑唆和蒙蔽的人,她因为没有判断好敌我而导致同室操戈、自相残杀,惨剧出现后她认识到了这一点,开始忏悔。和历史两相对照,这分明就是周恩来对蒋介石的期望。然而这种期望虽然没有抓住蒋介石的真实意愿和历史处境,却创造出了让他忏悔的气氛和气势,同时也表明,只要你忏悔,我们还可能原谅你。这种逻辑对于广大民众来说非常易于接受,符合他们的心理期待。因为蒋介石(洪宣娇)的强大地位,彻底谴责他无恶不作破坏统一抗敌阵线是民族败类,就是激怒蒋,也给蒋彻底翻脸提供了借口。而以一种惋惜和悲痛的心情来低姿态诉说,恨的不是你本质太坏,恨的是你被人利用做出了蠢事。这种把握住历史分寸感的话语可以博得广泛的同情。不能不说,在处于弱势和下风的地位中,周恩来拿捏得无比得当,在惨痛损失后,借力打力,于舆论宣传和人心向背上打了一个漂亮的翻身仗。

阳翰笙作为“文艺界的周总理”,在这高超的政治手腕和政治魅力的慑服和感召下,按照周恩来的判断和指示,完成了剧本的修改。整部作品美妙地展示和传达出了周恩来的意图。

1955年阳翰笙已成为党和国家在文化界的领导人,他自觉以党性原则要求自己,周总理让自己改的要改,没让自己删的爱情戏份似乎在传达政治意图中并没有什么作用,于是在百忙中抽出时间,细细地删去了东王杨秀清、西王肖朝贵与西王娘洪宣娇的三角关系,即使这会导致杨秀清、洪宣娇、傅善祥、韦昌辉等人物形象和人物性格的改变也在所不惜。老舍当年在重庆看《天国春秋》时说:“全剧适与《棠棣之花》相反,虽有文雅的女状元,虽有富丽的布景,但不知怎的,全无诗意。”(老舍《看戏短评》,载《老舍论剧》)爱情戏尚在时的演出就诗意欠缺,现在去掉爱情戏,恐怕就更无诗意了。但阳翰笙已不是当初写作手稿原稿的阳翰笙了,审美与人性的考量已跃出了他的视域。

2、曾国藩是“奴才头儿”吗

1944年的初版本的删改十分明显,咒骂咸丰和曾国藩处的感叹号改为了逗号。对曾国藩的修饰语“那奴才头儿”被删去,“满清的大兵就要乘机杀到我们的天京来了”,去掉了“杀”字,“大敌当前,我们不该自相残杀!是的,是的,啊,国舅!你听到吗?你听到吗?善祥的话,是一句又一句的在刺痛着我的心呀!……为什么要杀那几万同生死共患难的兄弟手足?”被悉数删去。

这样一来,洪宣娇悔恨的只是自己间接杀了杨秀清和傅善祥,最关键的“不该自相残杀”的大声疾呼被“敏锐”地去掉了。而曾国藩的称谓问题更是涉及到当局各方对形势的不同态度。如何评价曾国藩成了一个惹人注目的焦点:“那时候国民党反动派正在实行所谓‘攘外必先安内’的卖国投降政策,正把曾国藩当成是他们的救命恩人,五体投地地来崇拜的。”(《阳翰笙剧作选》后记)那么做出这些“精准修改”行为的人是谁呢?他这样算在事实上阉割了这个剧本吗?

1946年何其芳曾经回忆过自己的《天国春秋》观剧体验,写作《评〈天国春秋〉》(见《何其芳文集》)一文,对国民党的审查提出批评。在文章中他说到:“我曾经把作者最初的油印本和上演时的台词比较,和出版后的本子比较,发见有很多删改。颇可玩味的是杨秀清讲他的穷苦出身不准讲,杨秀清骂曾国藩是奴才头儿不准骂,韦昌辉做私货买卖不准提,洪仁发、洪仁达、洪仁政的罪恶也不准揭露,诸如此类,多得很。那些检查官竟是这样怕穷人,而又那样爱护汉奸、官商与恶棍。”

这就指明了做出删改的是“检查官”,也即国民党重庆市党部审查委员会。这位删改《天国春秋》的委员尽职尽责,删改得也是十分的“到位”,展现了自己的能力和素质。既然可以做出这样的修改,难道会愚蠢得看不出整部剧的用意吗?为何不直接毙掉,而是放过了让其诞生呢?

当时担任国民党重庆市党部审查委员的是吴茂孙,具体负责审查《天国春秋》。他这样对阳翰笙说:“我删我的,你演你的,横竖没有人拿着本子去看戏。”(载中国文学艺术界联合会、四川省宜宾市人民政府合编《百年阳翰笙》)

这样的事情能够发生还是要得益于周恩来在重庆的统一战线工作。就在1941年夏天,和阳翰笙创作《天国春秋》同时,一些早就和周恩来有过接触的在重庆的国民党上层左派人士为共产党统一战线政策和周恩来的个人魅力所折服,他们在重庆正式加入了周恩来领导的“中国民主革命同盟”(小民革),其主要任务是利用各种渠道,广泛联络国民党上层中愿意进步的人,从国民党内部推动坚持团结、民主、抗战的斗争。吴茂孙正是“小民革”的成员,在关键位置关键时刻以灵活的方式做了《天国春秋》的助产士。

但这一国民党内部的潜流并不能被看做当时的主流,《天国春秋》其后的遭遇并非一帆风顺。根据阳翰笙日记的记载,之后的演出过程中,国民党特务不时扰乱,导演应云卫遭到殴打,计划在成都的演出也因审查的原因几乎搁浅:

1942年6月2日:晚《天国春秋》最后一场上演于民众会场,一幕未完,即发生有人殴辱云卫事,我当即从剧场走出,一面鼓励和劝慰中艺诸友继续将戏演下去,一面多面托人与宪兵方面交涉。结果,云卫去未一小时,即安然自宪兵派出所出。回兼善,云卫详谈经过,令人愤慨之至!(见《阳翰笙日记选》)

1943年12月19日:梦莲(应云卫之妻程梦莲)来此后,今天算跟她谈了一次较详细的话。她是为《天国春秋》禁演事,特由成都赶来重庆的。原来《天》剧本决八号在蓉上演的,六号忽得图审会电令,说此剧未得图审会修改前,绝对不准上演。云卫没有办法,只好派梦莲来渝交涉这件事情。梦莲到此后,几经奔走,现在虽说可望不致遭禁了,可是听说一切手续办妥至快也要22号才能上演了;同时国民大戏院方面因候《天》剧无着,已经早排了电影片子。因此《天》剧却不能不搬去蓉光;而蓉光是一个久未演戏的冷戏院,新年的日子又不能让出来。结果如何,真叫人担心得很呢!(见《阳翰笙日记选》)

值得玩味的是,这些犯了国民党忌讳的词句在1957年作者亲自修改的版本中并没有得到全面恢复。“不该自相残杀”这一明线恢复了,对曾国藩的评价“那奴才头儿”并没有重现。这究竟是作者无意识忽略了这一暗线,还是随着作者身份地位的变化对曾的评价也发生了微妙的转换?无论如何,这在一定程度上反映了阳翰笙在政治的敏感性上稍有松懈,在该如何把握意识形态方面与一流的政治家有差距。而这一“弱点”也恰恰展现了他作为文学家天真的一面。

《天国春秋》是文学经典吗

通过以上的分析,我们发现,若将一部作品看做社会话语的凝结的话,其构成特点是不同因素接合的结果,这些因素间的接合是偶然的和暂时的,是政治斗争的使然。让我们回到文章开头的评价,《天国春秋》是否可以算作“中国话剧史上的经典之作”?这涉及到如何认识文学经典的问题。

根据经典生成方式的不同,我们可以将经典分为“传统经典”和“群选经典”两种,根据赵勇教授的观点,(赵勇《怎样对“红色经典”做文化研究》)传统的经典是在专业之内,通过一些专业人士、权威人士的比较分析,也就是在一个纵的聚合轴上操作。一部作品出来后能不能成为经典,够不够经典的资格,是通过和此前的作品进行比较来确认的,在比较的过程中有商榷有争议有交锋,这是正常的现象,因为这是传统的文学经典在形成过程中必然要经历的过程。这种经典要经历一个漫长的过程才能被认可。比如现在我们都承认《水浒传》《红楼梦》是经典之作,承认鲁迅的作品是经典之作。

还有一种经典是在横组合轴上展开的,而横组合轴上的操作进程很快,一些作品很快就会成为经典之作,这就是所谓的“群选经典”:大家伙儿都来投票,聚集人气,依靠网上的点击、投票、海选,在很短的时间内就可以把一部作品捧红。是当下商业大众文化时代的“群选经典”。

赵勇认为,在“红色经典”的生产中这两种经典的生产方式都参与了,一方面是专家学者的解读,确保作品能在纵聚合轴上展开;另一方面,读者的阅读、评论与口口相传等等,又让作品在横组合轴上大显神通。

通过对《天国春秋》生产过程的钩沉,我们发现,这部作品既有老舍、何其芳以及其后夏衍、周巍峙对其的解读与品评,也在当时的重庆雾季公演中,借助话剧的形式和为郭沫若祝寿的气氛得以与众多观众见面,与合作抗战的和人心激荡的脉搏共振,一时风光无两,成为那个“话剧黄金时代”中浓墨重彩的一笔。因此,称之为其时的经典之作毫不为过。

但一个时代的经典能否成为文学史上的经典呢?美国学者布鲁姆(Harold Bloom)在《西方正典》中的一个说法:“一项测试经典的古老方法屡试不爽:不能让人重读的作品算不上经典。”([美]哈罗德·布鲁姆著,江宁康译《西方正典》,译林出版社2005年版,第21页)放在较长的历史时段上看,《天国春秋》与时势和政治意图结合过于紧密的优势就变成了劣势,当时过境迁,作品很难再找到与新语境接合的触碰点,再语境化遇到了困难。本来关于爱情的戏份可以作为连接不同时代读者内心的纽带,但作者在1957年修改时又大刀阔斧将其完全砍去,不啻自绝“后路”。

同时,作品在对历史背景的叙述方面又过于简略,真实与虚构的问题并没有得到作者应有的重视,看中的只是“有用”和“无用”,这无疑为“征服”和打动专家学者设置了重重障碍。

另一方面,作者秉持一个作家的精英姿态,整篇作品并未吸收民间和大众化的模式性叙述套路,为今后进一步被大众文化选中作为改编资源也设置了障碍。如此,《天国春秋》也已经驶出了经久不衰保持经典地位的轨道。

不过笔者认为,作品中对太平天国中女性形象的塑造颇值玩味,比如傅善祥的幸福感建立在“女人也算是人了”之上。她说:“从前,我妈妈在的时候,总希望我多学学针线,多读读诗书,将来好做一个一品夫人,做一个大官太太。”而她已经告别这种状态,为自己实现了作为人的价值而高兴。但她并非是一个铁姑娘的角色,而是喜欢自己女性的身体与美丽的容貌,也具有满腔柔情的女性特质,爱慕东王。这位男性作家笔下的理想女性形象可以总结为,你既要能干,又要温柔。在这一点上或许可以与现代女性对自己身份的焦虑产生共鸣,成为与新时代接合的关键点。

(作者单位:中国现代文学馆)