他是中国现代主义诗歌的最早开拓者 ——写在穆旦百年诞辰兼论一种诗学启示

来源:文汇报 | 霍俊明 2018年10月09日06:13

他是现代主义诗歌的最早开拓者,他的译介则直接影响了王小波等几代作家。

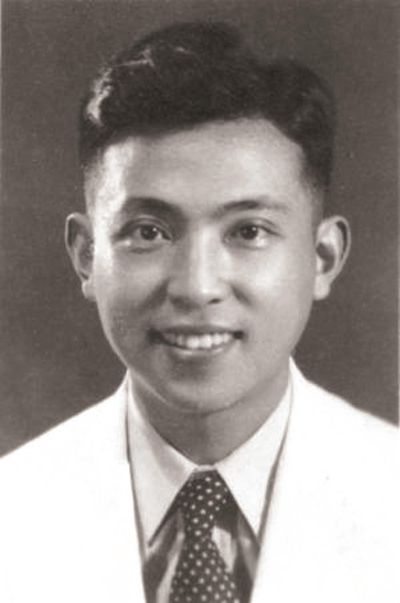

新诗诞生至今也刚刚百年而已,而今年则是穆旦百年诞辰。

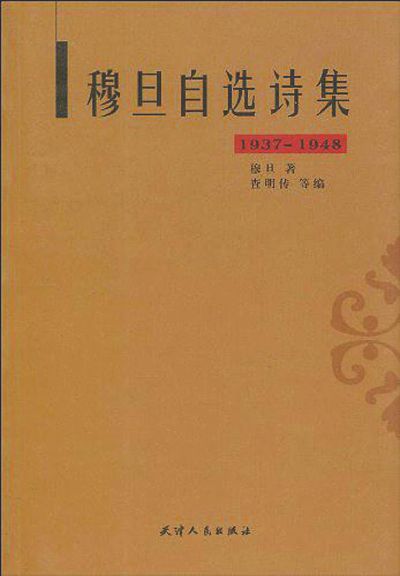

作为上世纪三四十年代中国新诗现代化和现代主义诗歌潮流的代表,穆旦正是一个新诗过渡期的不可替代的重要诗人和翻译家。他的求学、创作、译介以及美学追求都成为了新诗自身的重要传统之一。穆旦一生的诗作也不过150多首,但是至今仍耀眼,且已然获得了经典化的位置——入选中学语文教材并在各种选本和研究中获得格外关注。

坚持现代性和智性的深度,穆旦最初的诗歌写作就与同时代青年的浪漫化写作不同

时至今日,很多人对现代诗的印象就是抒情的、浪漫的、可朗诵的 (音乐性),而这只能限制在对浪漫主义诗歌的理解。从现代诗的发展和当下状况来看,现代诗的抒情方式已然发生了很大变化,基本上走向了反音乐性甚至反抒情的散文化,并且越来越呈现出叙事性和戏剧化的特征。而穆旦的一些诗就具有这种特征。

作为1940年代的 “新生代”诗人,穆旦被认为是当时最早具有现代主义意识的诗人。他最初的诗歌写作就与同时代的青年直抒胸臆的浪漫化写作不同,而是更为深沉和内敛,所以在好友杜运燮看来,写诗时的穆旦更像是一个“中年人”,甚至有时候像一位饱经沧桑的 “老年人”。在当时的现实主义诗歌的主潮中,穆旦的诗歌坚持了现代性和智性的深度,反拨了诗歌浪漫主义式的浮泛抒情,即使是抒情也是寻求 “新的抒情”,即客观化和张力性质的抒情效果,通过叙事性、戏剧化予以丰富、融合和拓展。这实际上对应了现代诗人情感和经验的复杂性,而一般意义上的传统写法和抒情方式已经不足以完备地表达,这就对诗歌的语言、修辞和表达方式都提出了新的要求。

穆旦就是在现代性的诗意和语言以及修辞的现代化探索中做出了重要贡献的诗人。在1940年代的诗歌实践中,他既维护了个体主体性的自主精神,维护了诗歌语言的现代性的 “新鲜”创造,与此同时他的诗歌又不单是 “纯诗”意义上的 “个人”之诗,而是与整个中国现代化的历史进程密切关联。比如写于1941年12月的在当时即引起广泛关注的 《赞美》: “一样的是这悠久的年代的风,/一样的是从这倾圮的屋檐下散开的/无尽的呻吟和寒冷,/它歌唱在一片枯栖的树顶上,/它吹过了荒芜的沼泽,芦苇和虫鸣,/一样的是这飞过的乌鸦的声音,/当我走过,站在路上踟蹰,/我踟蹰着为了多年羞耻的/仍在这广大的山河中等待,/等待着,我们无言的痛苦是太多了,/然而一个民族已经起来,/然而一个民族已经起来。”在这里,穆旦进行了深层的提升和省思——包括修辞和语言上自觉的探索意识。因此,这首 《赞美》是丰富的、立体的、复调的、多声部的和声。这是苦痛的赞美,这是智性的歌唱,这是复杂的经验,这是民族的自白,这是时代的预言,这是泣血的呐喊,这是流泪的希望。在上世纪三四十年代抒写民族命运的代表性文本中,穆旦的 《赞美》 《在寒冷的腊月的夜里》都是能够与1930年代艾青的代表作《我爱这土地》相媲美的。

1942年3月,穆旦辞去西南联大教职参加了中国远征军,1943年初从印度辗转归国,此后将入缅作战的经历写进了诗歌 《森林之魅——祭胡康河上的白骨》。完成于1945年9月的现代诗剧 《森林之魅——祭胡康河上的白骨》达到了现代诗歌史上的一个崭新的高度——文体和思想的双重高度: “为什么一切发光的领我来到绝顶的黑暗/坐在山冈上让我静静地哭泣。”无论是从诗剧这一特殊的结构方式 (“森林”和 “人”,自然性和人性之间的戏剧性对话、独白以及龃龉、搏斗)还是极具个人风格的语言方式,无论是个人生命体验的复杂性、生命意志还是从对民族和家国命运的整体性思考,这首诗都提供了近乎完备的视角,从而被誉为 “中国现代诗史上直面战争与死亡、歌颂生命与永恒的代表作”。这首诗也是中国新诗现代化和戏剧化的一个最具代表性的样本。

不做 “仿写者”,在译介、学习西方的同时写“中国”的新诗,他的探索对当下同样具有重要意义

新诗的发展与西方诗学的借鉴和译介是分不开的,中西诗学的交互是必须的,也是有效的,当然前提是诗人要经过必要的筛选、过滤以及个人化的创造和再出发。

与诗歌创作同步,早在1930年代末期,穆旦就开始尝试外国诗歌的译介,早期曾翻译了泰戈尔、路易·麦克尼斯、台·路易士等。尤其是他对普希金 (早在1953年就已经翻译完成了普希金的诗集 《波尔塔瓦》,还译有《普希金抒情诗一集》 《青铜骑士》《普希金抒情诗选集》)、雪莱 (《雪莱抒情诗选》)、拜伦 (《唐璜》)、济慈(《济慈诗选》)、丘特切夫 (《丘特切夫诗选》)、班雅敏·拉斯罗等人的翻译以及译介的 《英国现代诗选》都达到了历史的高峰,甚至某些方面在今日仍难以被超越。

王小波在读到穆旦翻译的普希金的《青铜骑士》的时候,感觉无异于一次巨大的地震级别的文学启蒙,甚至这种影响是不可替代也是不可超越的——“使我终生受益的作品是查良铮 (穆旦)先生译的 《青铜骑士》。从他们那里我知道了一个简单的真理:文字是用来读的,不是用来看的” (《用一生来学习艺术》), “查先生和王 (道乾)先生对我的帮助,比中国近代一切著作家对我帮助的总和还要大。现代文学的其他知识,可以很容易地学到。但假使没有像查先生和王先生这样的人,最好的中国文学语言就无处去学。” (《我的师承》)

这些译介也体现了中国新诗现代化的必然发展道路,即草创期和起步期的中国新诗必然要向西方诗歌学习,正如穆旦翻译拜伦时所着意强调的 “我相信他的诗对我国新诗应发生影响。他有些很好的现实主义诗歌,可又是浪漫主义的大师,两者都兼,很有可学习之处,而且有进步的一面。” (穆旦1977年1月3日致郭保卫的信)

1980年代以来,我们看到的一个重要事实是中国诗人的头颅都多多少少转向了西方,开始了一场名副其实的 “西游记”。诗歌向外打开是必要的,也是中国诗歌的补课,但是我们看到更多的中国诗人背后都不约而同地站立着一个或数个西方诗人的高大背影,而汉语诗歌的特性和本土经验反倒是被遮蔽了。 “译介的现代性”和 “转译的现代性”直到今天都是没有彻底解决的诗学难题,新诗如何能够达成个人性、本土性、汉语性和世界性的融合显然还将是一个长期实践的过程。而穆旦尽管也受到了一些学者和诗人的批评,即他们认为穆旦的一部分诗明显受到了国外某某诗人的影响和制约,甚至还批判穆旦对中国传统诗学是无知的,但事实是穆旦对新诗现代性的追求是自觉而深入的。

确实,因为译介和阅读的原因,穆旦对外国诗歌的理解是同时代人中尤为深入和透彻的,这对他关于新诗的观念和具体写作实践都是有很大帮助的。但是,穆旦并没有像其他诗人那样成为译介文本的仿写者,没有被另一种语言的伟大文本稀释掉个人的特性。尽管穆旦的诗歌和外国诗歌存在着某种互文性——比如受到了叶芝、里尔克、艾略特、奥登等西方现代诗人的影响,尤其是在西南联大时期受到了英国诗人、新批评代表的威廉·燕卜逊的影响,但是仍带有不可消弥的个性特征和不可替代的重要性。穆旦在对西方诗歌借鉴的基础上融合个人经验和本土经验,注重现代汉语诗歌自身构建与西方诗学传统的互动,对内在主体性的挖掘和对现代人生存境遇的观照,以及个人化的反映现实和思考社会人生的深度上,都对中国新诗的现代化做出有效实践和突出贡献。比如 《赞美》,借助了西方诗歌的哀歌和赞歌体式,深入结合自己所经历的战乱体验,融合了中国现代诗歌的叙事性和戏剧化因素,从而综合性地抒写了中国化的现代汉诗。说穆旦是现代诗歌史上杰出的现代性的具有历史使命感的民族诗人也许是公允的。

穆旦的诗歌方式对于今天的诗人来说仍然具有重要的启示,尤其是诗人在处理当下和现实生活的时候不应该沦为表层化的肤浅描述和表达,而是应该在语言的难度和思想的深度上,通过个性化的历史想象力和求真意志予以过滤、转化和提升,从而将个人现实和社会现实提升为普适性的经验和语言现实、历史化现实。我想,这是穆旦诗歌对当下写作的最重要启示。

(作者为中国作协创研部研究员、诗歌评论家)