论萧红小说中的日常经验书写 ——从《旷野的呼喊》《呼兰河传》到《马伯乐》

来源:《文艺理论与批评》 | 唐小林 2019年02月22日10:12

1938年9月,萧红离开武汉到达重庆,在这里度过了一年多相对安稳的生活,直到1940年1月抵达香港。这段时期,萧红创作的六个短篇小说,加上在汉口创作的《黄河》一篇,以《旷野的呼喊》为集名由上海杂志公司出版。

同名小说《旷野的呼喊》是其中一篇相对较长的小说。小说的情节并不复杂,主要是讲一对老夫妇和他们儿子的故事。故事看似简单,却不容易概括清楚。这篇小说包含两层叙述:一层详尽地描写夫妇俩的日常生活,尤其是陈公公对儿子的担忧和寻找,以及陈姑妈对日常事务的操劳;另一层则讲述他们的儿子给日本人修铁道,计划弄翻日本人的火车,最终成功后却被抓了起来。这两层叙述有主次之分,儿子给日本人修铁道这一层被三言两语交代清楚,对他最终成功弄翻日本人的火车而被抓的事情,几乎没有展开正面讲述,而是通过卖豆腐的老李将消息传达出来。尽管有关儿子的事情非常重要,是整篇小说情节进展的内在驱动力,但却被嵌套在前一层中展开。小说包含人物日常经验书写与抗战主题叙事两条线索,呈现为一种“参差”对比的结构。

值得进一步追问的是,《旷野的呼喊》中两套相互缠绕的叙述之间的差异性和联系性在哪里?这种风格面貌是否有着萧红的创作自觉?背后是否包含一种更为整体的写作追求?

将萧红的日常经验书写及其抗战主题叙事结合起来,会为我们整体性地理解萧红的创作打开一条通道。萧红小说的独特性正在于她对日常经验的关注,不论是《旷野的呼喊》,还是在文学史上被不断经典化的《呼兰河传》,都呈现出这一特质。萧红在书写这些经验的同时,也生成了不同的叙事调子,形塑着小说的面貌。重新认识40年代战争语境中日常经验在萧红创作中的特定位置与表达,也是阅读和评价其另一部长篇小说《马伯乐》的关键所在。

1

萧红早在写作其成名作《生死场》时,便已在一种宏大的民族国家叙事中,放置了过多的农村日常生活及女性身体经验,这种写法导致学界对萧红的文学一直难有确切的定论。《生死场》于1935年底出版,鲁迅和胡风分别写了序言和读后记。鲁迅指出的“北方人民的对于生的坚强,对于死的挣扎,却往往已经力透纸背”1与胡风认为的这部小说“不但写出了愚夫愚妇底悲欢苦恼而且写出了蓝空下的血迹模糊的大地和流在那模糊的血土上的铁一样重的战斗意志”2的评价,都在很长一段时间以来影响着人们对萧红作品的阐释方式,形成了主要以是否反映了民族解放战争来评价萧红创作的标准。在抛开政治性标准来讨论萧红的作品时,评论逐渐走向了另一端,尤其是个人性与女性立场等维度在萧红阐释中被逐渐解放出来。其中,刘禾较早试图超越民族国家话语的单一阐释框架,接续孟悦、戴锦华在《浮出历史地表——现代妇女文学研究》中开辟的女性主义的视角来看待萧红的创作3,指出“作者从女性身体出发,建立了一个特定的观察民族兴亡的角度,这一角度使得女性的‘身体’作为一个意义生产的场所和民族国家的空间之间有了激烈的交叉和冲突”4。刘禾充分重视《生死场》《呼兰河传》等作品中有关女性及乡土日常生活的书写,重新评价了萧红区别于男性写作的特质。

萧红对写作材料的选取以及对日常生活经验的认识有着高度自觉性。1938年1月中旬,胡风在汉口主持召开了一次《七月》杂志社的座谈会,萧红参加了,后来会议记录以《抗战以后的文艺活动动态和展望——座谈会记录》为题于同年1月16日发表在《七月》杂志第七期。这次会议围绕作家生活和抗战文学创作展开,与会者大都认为作家只有投入到实际战斗中去,才能写出真正的抗战文学,而萧红表示了不同的意见:

我看,我们并没有和生活隔离。譬如躲警报,这也就是战时生活,不过我们抓不到罢了。即使我们上前线去,被日本兵打死了,如果抓不住,也就写不出来。5

萧红非常重视战时普通人的生活体验,以一个女性作家独有的敏感和直觉,在创作实践中贯彻着这一立场。有论者便抓住萧红这一独特的叙事立场,将历来对萧红形形色色、相悖相异的阐释作了清理,指出萧红的创作在批判国民性的意义上与民族解放的宏大叙事相关联,但是却与1930-40年代主流话语对“阶级”或“主义”的热衷相异。萧红始终坚持以个人的方式介入宏大叙事,这使她的文本能保有一份独特的清醒和锐利。6这种分析不仅回答了为何历来对萧红创作的评价会呈现多种维度的问题,也为我们重新理解萧红提供了思路。

这种“个人的方式”,很大程度指萧红创作中材料的选取倾向于日常生活经验。而在同样铺陈大量日常经验的小说中,《旷野的呼喊》与《呼兰河传》在艺术上形成了两种完全相异的审美效果,这让经验如何运用的问题浮现出来。如上文所言,在《旷野的呼喊》中,主要篇幅在第一层,萧红着力叙述老人的心理活动,并不厌其烦地描写日常生活细节。这种笔致从一开始便贯彻下来,如小说的开篇:

风撒欢了。

在旷野,在远方,在看也看不见的地方,在听也听不清的地方,人声,狗叫声,嘈嘈杂杂地喧哗了起来。屋顶的草被拔脱,墙囤头上的泥土在翻花,狗毛在起着一个一个的圆穴,鸡和鸭子们被刮得要想站也站不住。平常喂鸡撒在地上的谷粒,那金黄的,闪亮的,好像黄金的小粒,一个跟着一个被大风扫向墙根去,而后又被扫了回来,又被扫到房檐根下。而后混同着不知从什么地方飘来的从未见过的大树叶,混同着和高粱粒一般大四方的或多棱的沙土,混同着刚刚被大风拔落下来的红的黑的,或杂色的鸡毛,还混同着破布片,还混同着刷拉刷拉的高梁叶。还混同着灰矮瓜色的豆秆,豆秆上零零乱乱地挂着豆粒已经脱掉了的空敞的豆荚。一些红纸片,那是过新年时门前黏贴的红对联——三阳开泰,四喜临门——或是“出门见喜”的红条子,也都被大风撕得一条一条的一块一块的,这一些干燥的、毫没有水分的拉杂的一堆,刷拉拉、呼离离在人间任意的扫着。刷着豆油的平滑得和小鼓似的乡下人家的纸窗,一阵一阵的被沙粒击打着发出铃铃的铜声来。而后,鸡毛或纸片,飞得离开地面更高。若遇着毛草,或树枝,就把它们障碍住了。于是屋檐上站着鸡毛,鸡毛随着风东摆一下,西摆一下,又被风从四面裹着,站得完全笔直,好像大森林里边,用野草插的标记。而那些零乱的纸片,刮在椽头上时,却呜呜呜地它也付着生命似的叫喊。7

这段环境描写事无巨细地陈列细节,涉及到的风中杂物就有二十几种,而且有些杂物反复出现。即便如此,萧红对每一种杂物仍进行着非常仔细繁复的描画。如写豆秆,萧红用“灰倭瓜色”来表示其颜色,而对豆秆上的细节,则写道:“零零乱乱地挂着豆粒已经脱掉了的空敞的豆荚”。这种几乎是近观式的静物呈现,很难让人相信是从狂风中观察到的真实细节。在接下来的情节展开中,萧红同样将目光放在了日常细节上,尤其是对小说中人物做饭、吃饭的日常琐事进行反复描写,正是这类日常生活经验占据了小说的主体部分。

葛浩文在《萧红传》中认为《旷野的呼喊》是这个短篇集中最差的一篇。他虽然肯定地表示“萧红在写随笔杂感时所擅长的细腻笔法和写景物的妙笔也时而在她小说中出现”,但同时非常严厉地指出“她这种硬填、凑篇幅、拖泥带水式的长篇大论实在无法捉住读者们的心,让读者一页一页地读下去”。8事实上,在上述所引的描写中,萧红反复运用了诸多如“而后”、“混同着”、“又”等连接词,对事物进行了穷尽式的陈列,但又没有一个有规律的追踪观察视点,使得这段环境呈现显得颇为“杂乱”,似乎印证了葛浩文的阅读感受。

2

葛浩文的判断确实部分地触及了《旷野的呼喊》将日常性经验进行大量铺陈所带来的审美上的问题,但同样以日常性经验为基础的书写,为何《呼兰河传》却没有滞重之感呢?我们来看《呼兰河传》的开篇:

严冬一封锁了大地的时候,则大地满地裂着口,从南到北,从东到西,几尺长的,一丈长的,还有好几丈长的,它们毫无方向的,便随时随地,只要严冬一到,大地就裂开口了。

严寒把大地冻裂了。9

这段同样是对“旷野”的描写,力度集中,排除了不必要的细节铺陈,只抓住北方故乡的一个最主要特点“严寒”着力刻画。对“裂”的描述,不断强化着“严寒”这一北方乡土的空间特质,象征性地指向了战时个人的心境感受和生存状态。

对日常经验的挑选和安排,只是达到叙述简洁的一个原因。事实上,和《旷野的呼喊》一样,《呼兰河传》呈现的个人生存性经验也达到了几近“铺陈”的地步。小说第六章、第七章同样不厌其烦地对小胡同人们“吃”的经验进行着细节描写,从卖麻花的、卖凉粉的到卖豆腐的,对人们买什么、买几个、吃什么、怎么吃等每天发生的小事,都仔仔细细、原原本本地呈现出来。尽管萧红在《呼兰河传》中同样放置了国民性改造这样的宏大主题,但人们在阅读这部小说时,首先获得的大多是一种极为个人化的诗性体验。

《旷野的呼喊》和《呼兰河传》同样以大量的日常生活经验为叙事基础,都在“宏大叙事”中坚持“个人的叙事立场”,为何给读者带来的阅读感受却如此不同?如果仅仅关注叙述对象和叙事立场的“小大之分”,可能并不能完全理解萧红小说的特质。尽管“个人立场”/“宏大叙事”的阐释模式有可能为我们理解萧红小说打开新的面向,但这种论述逻辑实际上仍然有可能落入“小大之分”式的二元对立结构中。而葛浩文所说的“硬填、凑篇幅、拖泥带水”,并不仅仅是材料的多寡和安排方式所导致的,背后真正起作用的可能是某种叙事机制,即与所谓的“叙事调子”密切相关。

“叙事调子”是作者在叙述过程中所生成的某种风格和品质,它能够带动作者的叙述,使作品的整体面貌形成某种协调一致的流动感。在《呼兰河传》中,萧红定调的方式是通过回忆实现的。有学者指出回忆作为一种生命感知形式,“构成了萧红的灵魂的自我拯救的方式”,“而回忆的情绪自有其逻辑,在《呼兰河传》中表现为叙事者的心绪总是在悲凉和温暖两极之间循环”。10回忆为小说的叙事带上了一定情绪,这种情绪有赖于作者当时的生存处境,更有赖于回忆本身试图穿越时间、抵达过往那种充满熟悉感、碎片化的体验,同时这种体验与时间的不可逆转发生着激烈的冲突,使得部分回忆自身也沾染上悲凉的底色。回忆作为叙事的方式,因其强烈的情绪感染力而使得回忆的对象获得生命的质感。对于回忆在创作过程中所起的作用,萧红也有着充分的自觉。同样是在《七月》的座谈会上,在谈及“作家与生活问题”的时候,楼适夷表示了自己的困惑:“跑到紧张生活里面去”,“觉得一切的东西都是新鲜的,都应该写,但茫无头绪,不晓得从何写起”11。艾青结合自己的创作与生活经历,对楼适夷的困惑作了解答:“当时写不出东西来也是自然的。过去一个相当的时间,有了回忆和整理的机会,才会产生出好的作品来。”12萧红对此表示赞同,认为创作需要“思索的时间”,她继而以雷马克创作《西线无战事》为例表明自己的创作观念:“如像雷马克,打了仗,回到了家乡以后,朋友没有了,职业没有了,寂寞孤独了起来,于是回忆到从前的生活,《西线无战事》也就写成了。”13尽管在创作《呼兰河传》的时候,战争还在继续,但在香港时的萧红,同样处于一种“寂寞独孤”的心境,而《呼兰河传》中那些被反复叙述的日常生活经验,正是在回忆的情绪中被带动起来。

《呼兰河传》通过回忆来结构整部小说,不断闪现着童年的日常往事和场景细节。日常经验琐屑而庞杂,其本身并不天然带有审美效果,但《呼兰河传》中的经验在特定的心境中被作者的“叙事调子”激发出来并不断加以整合。对过往日常生活的描述,也包含着萧红对战时生活的思考。追怀过去的姿态使小说弥漫着特定的情绪,具体可感的生活经验在这些情绪中被连缀和组合。日常经验在被记忆照亮的过程中,获得了某种审美意义上的“日常性”。

3

日常经验大量存在于萧红个人的文学创作当中,因此对其在文本中的存在位置和实际发生的叙事效果,有必要仔细辨别。如上文所言,《旷野的呼喊》在开篇便试图营造一种情绪上、心境上的氛围,但小说的叙事调子似乎并没有找好自己的位置。在接下来的故事进展中,占据重要位置的日常经验,并没有被叙事带动而获得这种情绪性的感染观照,因而诸如此类的描写在读者的阅读感受中似乎显得“冗余”。值得进一步讨论的是,这种描写的“冗余”是写作把握上的失衡,还是作者的有意追求?如果是作者的有意追求,那么这种区别于《呼兰河传》的叙事风格,隐含着作者怎样的创作意图?

我们看《旷野的呼喊》中儿子回来时,围绕陈公公展开的一段描写:

父亲站到红躺箱的旁边,离开儿子五六步远。背脊靠在红躺箱上。那红躺箱还是随着陈姑妈陪嫁来的,现在不能分清还是红的还是黑的了。正像现在不能分清陈姑妈的头发是白的还是黑的一样。14

在这段描写中,与父亲同时出现的红躺箱,正如小说中的其他经验细节一样,获得了关注。但在这里,对红躺箱的叙述是外在于陈公公的经验范围的,对其来历和颜色的说明,都不可能来自背靠着箱子的陈公公。叙事者并没有将外在的事物细节与陈公公的心理内容进行结合,这使得日常性经验在小说中常常成为一种独立的展示。而因红躺箱引发的对陈姑妈头发的联想,也属于叙事者的声音。小说中大量关于日常经验的描写背后都藏着叙事者的视点。

在这篇小说中,叙事者个人的声音没有内在于人物的视点中,叙事者对日常现实的关注,常常跳脱出来并直接浮升在文本表层。叙事者的声音与小说的人物及日常经验之间,形成了一个观照与被观照的整体视点结构。当萧红在进行抗日主题书写时,她没有直接正面叙述抗日事件的过程,而是选择陈公公和陈姑妈这类普通底层民众为主要表现对象,聚焦于二者的心理和日常细节。小说将二老与儿子之间关于“抗日”的不同理解,放置于战争年代的日常生活中展开,统筹于作为生存困境的隐喻“旷野”之中。因而《旷野的呼喊》开头描写的“杂乱”有可能是作者有意追求的效果,这恰恰为战争背景下,陈公公一类北方底层民众的内心感受和生活困境提供了一个“含混”的叙事调子。对于小说中的二老来说,他们唯一的儿子是家里的支柱,因此他们反对儿子参加义勇军。而儿子的抗日主张与陈公公、陈姑妈作为普通人的日常生活需求,构成了叙事上的张力,儿子抗日计划的胜利不仅以牺牲自己的生命为代价,也直接造成了这个家庭的生存困境。

卢卡契在《叙述与描写》中指出,客观现实的真实在文艺中表现为“个人命运的真实”,这种真实只有表现“人和外在世界的事件、和事物、和自然力、和社会设施的相互关系”才能实现。15善于表现这种相互关系的是叙述而不是描写,“描写则把人降低到死物的水平”16。与卢卡契所提倡的写作手法相异,萧红在《旷野的呼喊》中所采取的是描写,而不是叙述。萧红努力呈现的是在抗战动员下家国伦理之间的矛盾,小说大量描写日常经验并展示普通底层民众的心理,恰恰使我们看到了另一种“个人命运的真实”,即战争年代中像陈公公、陈姑妈这种底层人物的现实生存困境。抗日战争最重要的议题是民族生存,而民族生存所包含的个体生存的差异性和丰富性,在萧红的写作中得以呈现出来。

萧红对战争中普通民众的日常生活给予特别关注,不能被简单地理解为出于个人立场。萧红的创作实践并非在与民族国家的立场发生“激烈的交叉和冲突”,而是站在民族国家的立场上将普通民众的日常生活不断收纳进来。像《旷野的呼喊》对充满差异性的个体生存(陈公公、陈姑妈的生活细节)与抗战动员(独子参军或抗日)之间的困境的书写同样内在于民族国家立场的逻辑之中。这是萧红独特的文学贡献,与其说萧红“以个人的方式介入宏大叙事”,不如说萧红的“个人方式”与“宏大叙事”共同建构着抗战文艺的整体表述,并将这种整体表述中个体生存的差异性突显了出来。

4

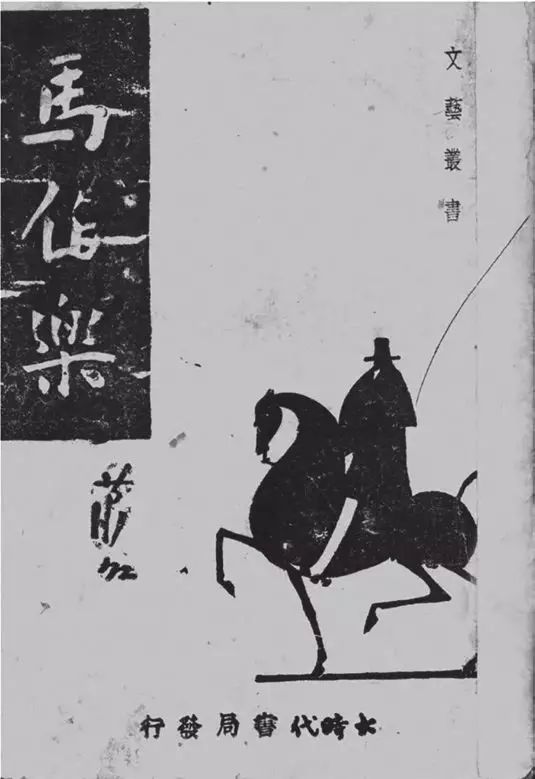

日常经验对萧红创作的重要性并非不辩自明,越来越多对萧红的阐释所形成的以个人对抗/超越时代主潮的论述模式,有消解萧红创作个性的危险。如果不对日常经验及其在文本中的结构性位置进行梳理与分析,对萧红某些创作的把握将会束手无策,《马伯乐》便是典型的一例。

对《马伯乐》的研究,大多从其整体风格与艺术形式入手。如有论者认为《马伯乐》“奇特”又略为“暧昧”,是对主流叙事的消解,“无论从内容或形式来看,都是从‘抗战文艺’的内部来拆解‘抗战文艺’的要求”17。而葛浩文则将《马伯乐》的特异风格部分归为“闹剧”,认为“萧红时而有过分幽默的倾向,这大概要算是《马伯乐》书中最大的毛病。虽然全书大体上还算通顺、深刻,但有时却流于低级闹剧而变得令人讨厌。”18以这两种为代表的论述方式都没有直接回应《马伯乐》的真正“问题”,即《马伯乐》的“奇特”、“暧昧”或“闹剧”主要体现在小说中大量看似无关紧要的琐屑细节与叙事调子之间形成的紧张关系。因此值得追问的是萧红的个人立场在小说的叙述中究竟起了怎样的作用,日常经验在小说中是怎样被叙述带动的?

《马伯乐》的特异性不仅体现在马伯乐这个人物形象身上,更在于小说所生成的叙事调子。这种叙事调子的特质首先来自叙事者反讽的姿态。罗吉·福勒主编的《现代西方文学批评术语词典》中将反讽定义为:“一种用来传达与文字表面意义迥然不同(而且通常相反)的内在含义的说话方式。”19《马伯乐》便采取了这种方式,因此读者无法直接从故事的表面得知作者真实的写作意图和情感倾向。但《马伯乐》的反讽也有其独特性,这集中体现在小说中大量日常经验与叙事者的关系之间。叙事者的声音所体现的情感立场不再是单纯的批判或同情,而是以一种暧昧游移的姿态在战时关于吃、住、行等琐屑的日常中浮现而出。有学者在分析骆宾基《北望园的春天》时指出,“反讽的美学效果在于小说的意义似乎一直在生成,处在不稳定的动态过程中。对骆宾基而言,这一过程就与战争年代的心理、人性与归属感的缺失乃至文化危机建立起历史性的关联。这也造成20世纪40年代小说的反讽模式中,文本内的意义和价值都不再清晰,叙事者的声音也显得不确定。”20这种“不再清晰”、“不确定”同样构成了《马伯乐》复杂多维的风格,同时也隐藏着作者自身表达的困惑。而辨别和理解这些“不再清晰”和“不确定”的东西,则为我们阅读《马伯乐》提供了更为深入的方式。

马伯乐以上海、南京、武汉等城市为离家逃难的具体路线,小说主要以马伯乐逃到不同的地方来展开叙事。战时地理空间的连缀既为马伯乐生成了具体的生存及移动轨迹,同时也深刻地影响着小说的结构形式。而支撑起《马伯乐》这种时空迁徙结构的是填充其间的大量关于马伯乐个人生活的细节。如小说在“八一三”事变后,对马伯乐日常生活的一段描写:

马伯乐近来似乎不怎样睡眠。只是照常的吃饭,蛋炒饭照常的吃。睡眠是会间断了思想的,吃饭则不会,一边吃着一边思想着,且吃且想还很有意思。

马伯乐刮出来眼睛的烟灰后,就去燃起炭炉来烧饭去了。不一会工夫,炭火就冒着火星着起来了。

照例马伯乐是脱去了全身的衣裳。连袜子也脱去了,穿着木头板鞋。全身流着汗。很紧张,好像铁匠炉里的打铁的。

锅里的油冒烟了,马伯乐把葱花和调好的鸡蛋哇拉一声倒在油里。

马伯乐是青岛人,很喜欢吃大葱大蒜之类。他就总嫌这上海的葱太小。因上海全是小葱,所以他切葱花的时候,也就特别多切上一些。在油里边这很多的葱,发散着无比的香气。

蛋炒饭这东西实在好吃,不单是吃起来是可口的香,就是一闻也就值得了。所以马伯乐吃起蛋炒饭来是永久没有厌的,他永久吃不厌的。而且越吃越能吃。若不是逃难的时候,他想他每顿应该吃五个蛋炒饭。而现在不能那样了,现在是省钱第一。

“这是什么时候?这是逃难的时候。”21

关于“吃”这类基本生存需求的细节呈现,充斥整部小说,上述引文也成为《马伯乐》中的经典片段之一。在这样的描写中,叙事者的声音与人物的声音纠缠在一起。如“马伯乐近来似乎不怎样睡眠,只是照常的吃饭,蛋炒饭照常的吃。睡眠是会间断了思想的,吃饭则不会,一边吃着一边思想着,且吃且想还很有意思”。前面一句是叙事者的语言,是一个单纯的描述。而作为解释的后一句“睡眠是会间断了思想的,吃饭则不会,一边吃着一边思想着,且吃且想还很有意思”,表达上更为复杂。读者可以将这种判断句看成来自马伯乐的视点,也可以看作是叙事者对马伯乐话语方式的反讽。诸如此类的表达在整部小说中随处可见,使得叙事者的声音在马伯乐的焦点中以一种更隐蔽暧昧的方式出现,同时与马伯乐的声音不断缠绕甚至产生对话的可能。《马伯乐》的整体叙述是紧贴着马伯乐这个人物的。但紧贴着,不代表没有距离,正是这种若即若离的叙述,表明叙事者在表现马伯乐的言行举止之外,实际上可能放弃了对马伯乐作出态度明确的批判的努力,而将这一判断权力直接移交到读者手中。如果我们能够感受到叙事者自身的这种游移,或许就更能有所警觉,对马伯乐在逃难过程中“吃”、“住”等基本欲求进行琐碎反复的细节展示,似乎是在考验我们“同情之理解”的阅读可能。

萧红在《马伯乐》中对日常经验的书写,并没有像《旷野的呼喊》那样外在于小说人物的视点,而是将其归置到马伯乐自身的思想行为逻辑中,在那种混杂着否定、犹疑甚至是悲悯的叙事调子中带动着这些经验细节。但这些细节呈现在抗战背景下真的重要吗?对蛋炒饭加几个蛋的描述,对味必居包子做法要诀的详细展示,甚至对马伯乐太太和赵太太之间关于味精品牌用“味之素”还是“天厨”的暗中“勾心斗角”的叙述,这些在抗战背景下显得多么微不足道,这些对“马伯乐们”真的有意义吗?进行这种追问是需要勇气的,正如有研究者进行了自我反思:“我们从主人公马伯乐的人生际遇里感受到的难道仅仅是作为旁观者的居高临下的精神优越感么?我们是否够格去扮演这样一个‘鉴赏者’?或许,我们甚至还没有站到马伯乐的高度。”22同样是对“吃”、“住”等生活细节的记述,萧红的散文集《商市街》或许更能激起读者对这种身体基本需求的理解与认同。在抗战中的遭遇使萧红不断加深着类似《商市街》中的生存体验,因此,对战争语境下《马伯乐》的日常经验书写做出意义确定的判断显然是困难的。这同时也考验着我们想象那个时代的能力,如有研究者就认为“马伯乐这一人物显得十分真实”,“同时代的人们越是对它加以批评,越是证明文中所描述的是人们没有看到的,或者说不愿意看到的现实”。23

萧红的这种叙事调子,尽管表面上呈现出一种反讽姿态,实际上正是依赖了一种主观却非常严肃的心境,这种心境包含着对战时日常经验与个人生存欲求的深刻体验与洞察。当萧红落笔书写的时候,这种姿态与人们惯常所认定的明确意义和价值发生着不可避免的微妙冲突,这种冲突往往会使小说中的叙事调子失去一般创作意义上的分寸感而让读者丧失深入理解的耐心,以至于会怀疑叙事者是否将过多含混不明的价值判断,直接推到读者身上。但可以确定的是,这一冲突同时也关乎对战时文化语境的认识与理解,包含在战时日常生活本身的稳定结构当中。萧红所做的并非是去屈服、逃脱或超越这种结构,她的思考、感受、困惑和疑虑,都有意无意地通过这种复杂多层的形式呈现在她的创作中,期待着读者的辨别并与之进行深入的对话甚至驳难。

40年代的文学,尤其是在一些学者所指出的一批“奇书”或“精品”当中24,我们常常会看到叙事者本身的游移,最终形成的含混、犹疑,甚至矛盾的叙述效果,挑战着一般读者对文学的普遍想象与期待。如果说现代文学的发生与成长本身就包含着社会巨变与历史转折的综合视野,那么40年代的文学更折射出这种特质,并在宏大叙事的结构中突显出个体在日常生存中的暧昧。在《呼兰河传》的参照之下,《旷野的呼喊》与《马伯乐》常被认为艺术分寸感不足而归为“失败之作”,但40年代文学从来都不是只有寻求稳定性和明确价值一种读法。体会小说中叙事者的游移姿态并非是要回避文本自身可能存在的艺术缺陷,而是要在作家的叙事调子中剥离出日常经验与现实境况的紧张内核,回到现代文学“出现了自我突破的契机”25的特定时代中,去探求文学可能实现的表达深度和层次,重新理解文学作为一种书面表达形式所蕴含的多种可能。萧红在战争年代中的创作正是以这种独特的方式,将个体生存与民族存亡的思考引向了更加幽深细微之处。

注释:

1 鲁迅:《〈生死场〉序言》,萧红:《生死场》,荣光书局,1935年,第1页。

2 胡风:《〈生死场〉读后记》,同上书,第213页。

3 参见孟悦、戴锦华:《浮出历史地表——现代妇女文学研究》,河南人民出版社,1989年,第174-199页。

4 刘禾:《文本、批评与民族国家文学》,王晓明主编:《二十世纪中国文学史论(上卷)》,人民文学出版社,1984年,第478页。

5 《抗战以后的文艺活动动态和展望——座谈会记录》,《七月》,1938年第7期。

6 郭冰茹:《萧红小说话语方式的悖论性与超越性——以〈生死场〉和〈马伯乐〉为例》,《中国现代文学研究丛刊》,2011年第6期。

7 萧红:《旷野的呼喊》,《星岛日报·星座》(香港),1939年第252期。

8 葛浩文:《萧红传》,复旦大学出版社,2011年,第87页。

9 萧红:《呼兰河传》,上海杂志公司,1941年,第1页。

10 吴晓东、倪文尖、罗岗:《现代小说研究的诗学视域》,《中国现代文学研究丛刊》,1999年第1期。

11 《抗战以后的文艺活动动态和展望——座谈会记录》。

12 同上。

13 同上。

14 萧红:《旷野的呼喊》,《星岛日报·星座》(香港),1939年第262期。

15 卢卡契:《叙述与描写》,见《卢卡契文学论文集(一)》,中国社会科学出版社,1980年,第53页。卢卡奇:《叙述与描写》,见《卢卡契文学论文集(一)》,中国社会科学出版社,1980年,第53页。

16 同上,第63页。

17 陈洁仪:《论萧红〈马伯乐〉对“抗战文艺”的消解方式》,《中国现代文学研究丛刊》,1999年第2期。

18 葛浩文:《萧红传》,第105页。

19 罗吉·福勒主编:《现代西方文学批评术语词典》,袁德成译,四川人民出版社,1987年,第144页。

20 参见吴晓东:《战时文化语境与20世纪40年代小说的反讽模式——以骆宾基的〈北望园的春天〉为中心》,《文艺研究》,2017年第7期。

21 萧红:《马伯乐》,大时代书局,1943年,第135-136页。

22 范智红:《从小说写作看萧红的世界观与人生观》,《中国现代文学研究丛刊》,1992年第3期。

23 平石淑子:《萧红传》,崔莉、梁艳萍译,中国人民大学出版社,2017年,第324页。

24 赵园认为在40年代,“出现了一批‘奇书’,不可重复、也确实不曾重现过的风格现象”,这批“奇书”包括钱钟书的《围城》、萧红的《呼兰河传》、路翎的《财主底儿女们》、徐訏的《风萧萧》、师陀的《结婚》《马兰》以及张爱玲写于沦陷区的一批短篇等。赵园认为,“上述作品即使不能称‘奇书’,也足称‘精品’。至少在创作者个人的文学生涯中,像是一种奇迹。”参见赵园:《骆宾基在四十年代小说坛》,《论小说十家》,三联书店,2011年,第160-161页。吴晓东在赵园的基础上进一步引申,指出40年代的一批“精品”还可以加上钱钟书的《人·兽·鬼》、萧红的《马伯乐》、师陀的《果园城记》、沈从文的《长河》《雪晴》、丁玲的《在医院中》、卞之琳的《山山水水》、汪曾祺的《复仇》《鸡鸭名家》以及骆宾基的《混沌》《北望园的春天》等。参见吴晓东:《战时文化语境与四十年代小说的反讽模式——以骆宾基的〈北望园的春天〉为中心》。

25 赵园:《骆宾基在四十年代小说坛》,《论小说十家》,第160页。