刘心武:寻找稳定的“钟摆”

来源:中国作家网 | 汪静茹 2019年07月29日07:24

原标题:寻找稳定的“钟摆”——谈刘心武致秦兆阳的一封书信

“刘心武好像是一面镜子,新时期文学的一面镜子。”有论者曾这样评价刘心武与新时期文学之间的关系。

刘心武自1977年在《人民文学》上发表《班主任》一鸣惊人后,声名鹊起的他并没有停止对艺术的追求。多年后,当我们回首“伤痕文学”代表作家时,发现卢新华(1978年发表《伤痕》)和王亚平(1978年发表《神圣的使命》)自“伤痕文学”浪潮消退后就逐步退出了文坛,只有刘心武一直笔耕不辍,陪伴着新时期文学从诞生到发展至成熟,在新时期文学发展的每一个阶段都留下了辉煌的印记。

刘心武,1942年生于四川成都,1979年加入中国作协。中国作协第三、四届理事,第五、六、七届全委会委员。作品《钟鼓楼》获第二届茅盾文学奖,《班主任》获1978年全国首届优秀短篇小说奖第一名,《四牌楼》获第二届上海优秀长篇小说大奖。

“君子敏于行而讷于言”,善于思辨的刘心武对艺术总是处在不断的追求与探索中,至上世纪80年代中期他就已完成了文学创作上的“三步走”。刘心武在《我走了三步——〈大眼猫〉后记》中清晰地向读者交代,《班主任》《爱情的位置》《醒来吧,弟弟》等作品以揭示重大社会问题为己任,满足当时读者对真实性的需求,是其创作的第一步。从《我爱每一片绿叶》《如意》等开始,其作品中涉及的问题已由政治性、政策性向社会伦理道德领域转移,是为其创作的第二步。从《蜜供》《银河》《电梯中》《大眼猫》等开始,其作品从内容到形式已大不同于前两步的创作,是为其创作的第三步。

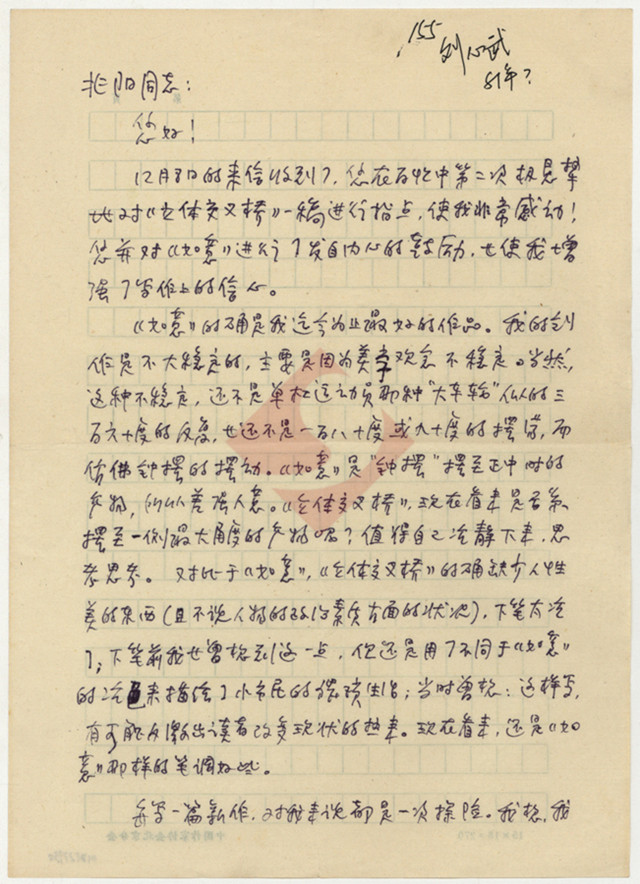

艺术创作的每一步转换并不像人走路那样容易做到,而需经过作家的深思熟虑才敢试错。作为文学探路先锋的刘心武在这一转换过程中有哪些思考?珍藏在中国现代文学馆馆藏中的一封书信,《刘心武致秦兆阳》,让我们见字如面。

兆阳同志:

您好!

12月8日的来信收到了,您在百忙中第二次极恳挚地对《立体交叉桥》一稿进行指点,使我非常感动!您并对《如意》进行了发自内心的鼓励,也使我增加了写作上的信心。

《如意》的确是我迄今为止最好的作品。我的创作是不大稳定的,主要是因为美学观念不稳定。当然,这种不稳定,还不是单杠运动员那种“大车轮”似的三百六十度的反复,也还不是一百八十度或九十度的摆荡,而仿佛钟摆的摆动。《如意》是“钟摆”摆至正中时的产物,所以差强人意。《立体交叉桥》,现在看来是否系摆至一侧最大角度的产物呢?值得自己冷静下来,思考思考。对比于《如意》,《立体交叉桥》的确缺少人性美的东西(且不谈人物的政治素质方面的状况),下笔太冷了(下笔前我也曾想到这一点,但还是用了不同于《如意》的冷色来描绘了小市民的猥琐生活),当时曾想,这样写,有可能反激出读者改变现状的热来。现在看来,还是《如意》那样的笔调好些。

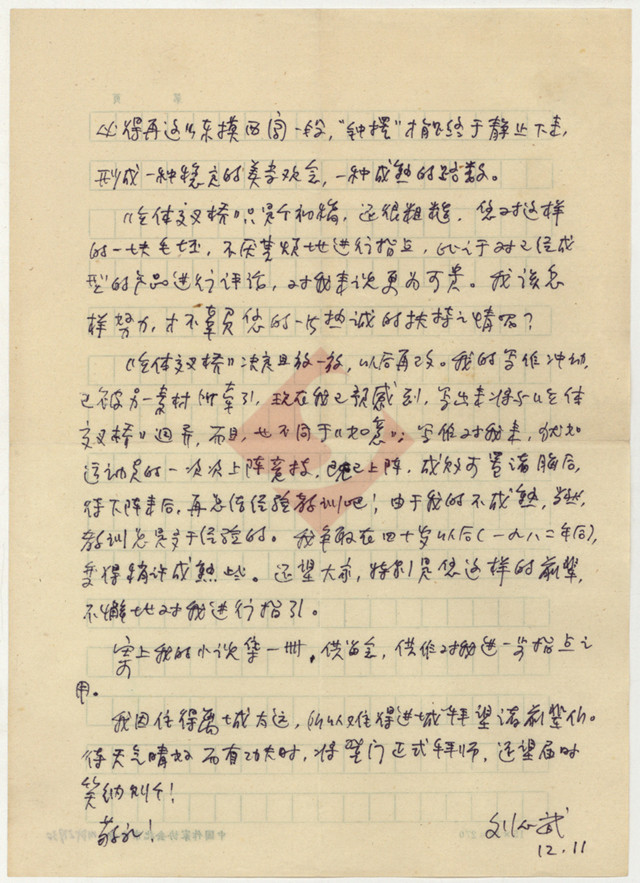

每写一篇新作,对我来说都是一次探险。我想,我必得再这么东摸西闯一段,“钟摆”才能终于静止下来,形成一种稳定的美学观念,一种成熟的路数。

《立体交叉桥》只是个初稿,还很粗糙。您对这样的一块毛坯,不厌其烦地进行指点,比之于对已经成型的产品进行评话,对我来说更为可贵。我该怎样努力,才不辜负您的一片热诚的扶持之情呢?

《立体交叉桥》决定且放一放,以后再改。我的写作冲动,已被另一素材所牵引,现在我已预感到,写出来将与《立体交叉桥》迥异,而且,也不同于《如意》;写作对我来说,犹如运动员的一次次上阵竞技,既已上阵,成败可置诸脑后,只待下阵来后,再总结经验教训吧!由于我的不成熟,当然,教训总是多于经验的。我争取在四十岁以后(1982年后),变得稍许成熟些。还望大家,特别是您这样的前辈,不懈地对我进行指引。

寄上我的小说集一册,供留念,供作对我进一步指点之用。

我因住得离城太远,所以难得进城拜望诸前辈们。待天气晴好而有工夫时,将登门正式拜师,还望届时笑纳则个!

敬礼!

刘心武

12.11

这封书信落款处没有具体的年份,但我们从内容上不难推断出时间。如信上所言,《如意》(1980年2月写毕)已经完稿并发表,而《立体交叉桥》(1980年10月写毕)是初稿未发表,结合两部作品的创作时间和发表年份来推断,这封信应该写于1980年12月11日。至于信中提到的“另一素材”应该是紧接着于1981年1月创作完成的《大眼猫》。

《钟鼓楼》

从第二步到第三步的“摆动”

《立体交叉桥》和《大眼猫》同被视作刘心武创作“第三步”中的代表作,他在信中鲜明地表露出对后者的期待,认为其艺术风格会与前两部中篇小说迥异,似乎将会是其艺术风格转变后的成熟之作。那么从这个角度来说,《立体交叉桥》或许是他从第二步到第三步过渡的产物。

相比于《如意》,信中说,《立体交叉桥》“系摆至一侧最大角度的产物”。原本刘心武对于《立体交叉桥》的预判要好过《如意》,即他相信这是一步成功的跨越,但经过秦兆阳对初稿的指点后,他迟疑了,究竟这样的转变能否获得读者的理解?从信中看,他肯定了秦兆阳所批评的“冷色”“缺少人性美的东西”。随后在《大眼猫》的创作中,我们确实也没有找到如《立体交叉桥》中一样具有立体交叉性格、暗自散发着幽冷的人物。很难说,当初这份不被理解的“冷”是否影响了刘心武对复杂人性尤其是对人性恶的探索。

从某种意义上来说,《大眼猫》中的钢华是《班主任》中谢慧敏的姐妹,但小说并没有像《班主任》那样,将矛头直指“文革”的瘤毒或抢先一步为读者做出价值判断。在《大眼猫》中,作者试图从钢华所处的社会环境中顺势去理解这样的人物,并通过描写钢华所遭受的一切,同人物自身一起去反观“文革”闹剧,这比隔岸观火式的单纯质疑要更加引人深思。“好人/坏人”“先进人物/落后分子”之类的简单二分法已不再适用于评价他笔下的钢华。再者,小说通篇采用第二人称来写,用与“你”交流感情的叙述方式来营造一种平等往来的氛围,自然多了一些将心比心的温暖。“在心武的观念中,爱是不盲目的,而是充分‘理解’的。只有理解人,才能热爱人。互相理解,应当是更高层次的社会主义、人道主义。”学者刘再复在《他把爱推向每一片绿叶》中如是评价。

刘心武在自传性散文《我与“新时期文学”》中谈到:“从1979年以后,我就注意调动自己的美学潜力并调整自己的文学步伐。……因为我内心有一种驱动力,迫使我不断调整我的美学意识以跟上迅速发展的文学形势。”可见,他是有意识地去做探路先锋。新时期文学的发展形势瞬息万变,既承载着“英雄归来”的崇高使命,要重新接续好五四新文化运动的传统;又面临着当下文学落后的境地,要争分夺秒地追上世界文学的列车,新时期的文坛是焦虑不安的。对于刘心武个人来说,要把写作当作终身职业,就要有属于自己的鲜明标记,而这种标记或说风格在长期看来应该是稳定的。他在信中说:“每写一篇新作,对我来说都是一次探险。我想,我必得再这么东摸西闯一段,‘钟摆’才能终于静止下来,形成一种稳定的美学观念,一种成熟的路数。”而且,他在信中还给自己设定了成熟的时间——1982年,那正是他四十而不惑的年纪。留意一下其1982年以后的作品,如《木变石戒指》《巴黎长生不老药》等,能感受到的是他那份始终不变的“理解人”,他把理解和尊重照射到了那些容易被遗忘的人身上,这是种更为深沉的爱。1985年他获得第二届茅盾文学奖的《钟鼓楼》,则更见其风格的沉稳,冷峻中饱含着炽热的爱。

关于“冷色”

信中,刘心武说要放一放《立体交叉桥》,容后再改,最终他是否修改了所谓的“冷色”,我们不得而知。就1981年在《十月》杂志第2期发表出来的《立体交叉桥》而言,色调依然冷峻严肃。“这样写,有可能反激出读者改变现状的热来”,这部小说原来承载着作者沉重的精神负荷。《班主任》曾经成功地激起社会对“救救孩子”的关注,那么《立体交叉桥》是否也可以激起人们对“救救心灵”的关注?原以为读者(包括当时的秦兆阳)会理解,但事实上读者的反应并没有达到作者的期望值,大家对这部作品的评价褒贬不一。

有读者曾写信给作者说:“这篇东西真实到了残酷的地步, 调子低沉, 令人感到压抑。”一位颇有名气的批评家对作者说:“这篇东西是你艺术上的进步, 思想上的倒退, 你为什么不向读者提供哪怕是一两个能鼓舞人的形象呢?”(转引自周天忠:《一个心灵建设者的艺术足迹——试探刘心武的艺术追求》)作者心结难解,就写信向美学家蒋孔阳讨教笔调问题,幸而蒋孔阳给了他极大肯定,认为这是他创作道路上的一个较大突破。

笔者认为,这样的作品正如一把泛着冷光的解剖刀,一层一层将那埋在人性深处卑污的灵魂剥开放在阳光下晾晒。人非圣贤,如果说《如意》中的石义海能激起你内心的崇高正义,那么《立体交叉桥》中的侯勇则足以照出你灵魂上暗沉的黑物质。但是,刘心武并不是要把读者扔进冰窖,我们看到侯勇的善恶是流动的,他内心潜藏的正负能量总在不断地撞击与转化。人的性格是那么立体复杂,如果能打破这些隔膜,人们的心灵世界是否会更加开阔?五四先驱叶圣陶先生早年曾写过问题小说《隔膜》,描述的正是一种孤立无援的荒诞处境,群居却与他人绝缘,不被人理解也无法理解他人。从某种意义上说,《立体交叉桥》正是对《隔膜》的回应,而且深化了人与人之间的关系问题,提出人在逼仄的生存环境下所怀有的损人利己之心。在上世纪80年代初期的新启蒙语境中,刘心武所提出的这类社会道德伦理问题已是相当犀利。

在此后的艺术探索中,尽管还有一些实验性小说的创作,但刘心武始终都在剖析人的路径上寻找。“理解人”大概就是刘心武所要找的“稳定的钟摆”,至于艺术风格上的冷热,那不过是度的问题。他越来越趋于冷静客观,把前期的热烈呼号包容到“冷色”中,还原一个能够进行自我判断的价值空间,以至于刘再复都惊讶于作者在《钟鼓楼》中所呈现出来的冷峻风格。

与激进派相比,刘心武的创作心态呈现出稳健与持重的特征。他似乎对自己创作的每一个阶段都有清晰的时代定位,比如在第一步中,他知道在新时期初期,人们迫切需要文学的“真”;在第二步中,随着真相的拨云见日,他开始探讨文学的“美”,考虑审美风格问题;在第三步,他进一步理解了人道主义问题,要把爱与善推到相当深广的领域。为了更进一步地“理解人”,他深深地藏起满怀的爱,宁愿背负冷峻的外壳,也要把众世相纵深剖析,尽量全方位多角度地展示给广大读者看,以期更好地理解别人,也理解自己,理解这生活在社会中的“人”。