今天我们还需要新科学吗?

来源:文汇报 | 姜雯 2019年10月18日08:21

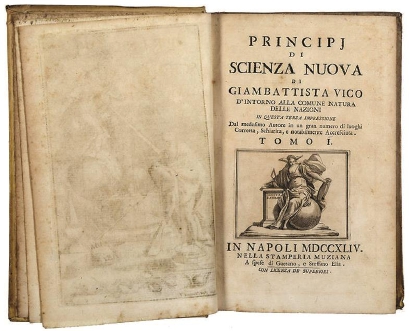

维柯及其《新科学》1744年版

我们可以大胆地宣称,维柯的思想涵盖了当下绝大部分的人文和社科研究领域,每一位从事人文社科研究的学者都能从他的思想中汲取养分、获得启发。维柯俨然一位现代的柏拉图。

加姆巴蒂斯达·维柯(Giambattista Vico,1668—1744)在中国学界并不太受关注,对其略知一二的人可能会听说过他有一本叫做《新科学》的晦涩作品,而维柯长期在中国读者心中的形象不过只是一个提出循环论的历史哲学家罢了。在现代科学技术飞速发展的今天,“新科学”似乎理所当然地指的是最前沿的、最高端的科学技术和成果,那么书写于18世纪又诘屈聱牙的哲学作品《新科学》还值得我们花时间去拜读和研究吗?

怀才不遇的天才

历史上总有着许多与所处时代格格不入的天才,他们可能是艺术界的梵高、化学界的阿伏伽德罗,也可能是文学界的卡夫卡,人们总是在巨星陨落之后,才会发现天才曾在空中发出过最闪耀的光,而维柯就是这样的一位天才。出生在意大利那不勒斯的维柯30岁时就获得了修辞学教授一职,但是他的思想和著作却不被同时代的人理解,难怪有学者评价维柯是:“一个伟大天才的传奇,他在自己时代里遭遇误解,既未从同时代人那里学到什么,亦未教育过同时代人。”(古斯塔沃·科斯塔:《维柯著作选》中译本序,陆晓禾译,商务印书馆1997年版,第2页)如今许多著名的维柯研究专家也都认为他的思想超越了其所在的时代[Giorgio Tagliacozzo.“Vico:A Philosopher of the Eighteenth and Twentieth Century”.Italica,1 July 1982,Vol.59(2),p93]。以赛亚·柏林曾经这样评价维柯:“我们永远都会面临一种诱惑,那就是更多更深地去解读他。”(以赛亚·柏林:《启蒙的三个批评者》,马寅卯 郑想译,译林出版社2014年版,第23页)那么,维柯到底是怎样的一位思想家,让后世学者们对他有如此这般的评价呢?

维柯的思想太精深、太广阔了,以至于我们无法仅仅用一两门学科来框定他的学术贡献,也无法用某种主义或思潮来概括他的思想内核。维柯著作集系列的译者张小勇这样说道:“维柯的主要著作《新科学》不仅构成了近代思想史上的一部分,同时还跨越了近代思想,甚至当代思想,成为反思和批判现代性的必要工具;在哲学、法学、语文学、历史学、教育学、伦理学、政治学、社会学、修辞学、人类学、美学等各种学科领域的研究中,如果离开了《新科学》那就不能说不是一种缺憾,甚至是最严重的缺憾;无论是激进主义,保守主义还是自由主义者们,都能从维柯那里找到所需的资源。在维柯的思想与近现代思想的关联和文本互读上已经产生了无数丰硕的成果。从这方面来讲,维柯俨然一位现代的柏拉图。”(张小勇:《大学开学典礼演讲集》译者序,上海人民出版社2019年版,第4页)事实上,我们可以大胆地宣称,维柯的思想涵盖了当下绝大部分的人文和社科研究领域,每一位从事人文社科研究的学者都能从维柯的思想中汲取养分、获得启发。

现代人文与社会科学的救赎

在自然科学思维逻辑侵蚀社会科学的今天,新科学的胜利似乎显而易见,然而时代的车轮滚滚,我们当下人文与社会科学遭遇的困境早已被一群优秀的哲学家们深思过:什么是科学?什么是绝对真的东西?科学成为可能的条件又是什么?

笛卡儿因一句“我思故我在”被世人铭记,他的这句话其实是一种寻找绝对真实的尝试,在他看来,人不能怀疑自己正在思考这件事情,因为怀疑本身就是一种思考。接着笛卡儿沿着几何学的逻辑用完美科学的模型来框定一切学科,并以此为榜样致力于改造知识的每一个分支。但问题是,“那些没有或不能归结为清楚明白的观念和几何演绎的知识,在笛卡儿眼中必定失去任何价值和意义”(克罗齐:《维柯的哲学》,陶秀璈 王立志译,大象出版社2009年版,第1页)。比如历史学、文学、政治学、社会学、修辞和诗等心灵的产品对于笛卡儿来说就只是幻觉和混乱的观点而不是知识。笛卡尔曾讽刺历史学,说即使是最好的历史学家,他所拥有的关于古罗马的知识,也不超过西赛罗的一个女佣所拥有的信息(《启蒙的三个批评者》,第32页)。在17世纪的欧洲,笛卡尔的理性主义占据着主导地位,结合当时科学史的背景来看,16世纪的三个人物和另外三个古代人物深刻地影响了文艺复兴时期的科学和医学,前三位是哥白尼、安德烈斯·维萨留斯和帕拉塞尔苏斯,后三位则是阿基米德、盖仑和托勒密(艾伦·G.狄博斯:《文艺复兴时期的人与自然》,周雁翎译,复旦大学出版社2000年版,第21页)。接受了这一时期思维模式的人会认为,过去的历史为人们带上了镣铐,笛卡尔则沿着文艺复兴的新科学道路继续巩固和深化了几何、数学、物理等学科对现实世界的影响,其暗含的理性科学方法“大大加强了每个问题只有一个普遍、永恒、不可改变的答案这一古老的信念”(以赛亚·柏林:《反潮流:观念史论文集》,冯克利译,译林出版社2001年版,第106页)。但问题是,以数学和几何学的逻辑为基础形成自然科学与人文社会科学的对立格局,未免有失偏颇。

面对来自笛卡尔的完美科学图景的挑战,维柯在《论意大利最古老的智慧》中孕育出了真实与创造相互转化的原则,又在《新科学》中进一步明晰了真理和确定的区别,他根据各种词的含义和关联指出:“真实就是创造本身(Verum esse ipsum factum)”(维柯:《论意大利最古老的智慧》,张小勇译,上海人民出版社2019年版,第7页)重拾了人类创造力的重要性。在这个原则的指导下,一切与人的思想和行动有关的学科又重新焕发了生机,但这种生机并不来自外在于人的数学逻辑和几何学模型,因为几何学本身“在用它的要素构成一种量的世界,或思索那个量的世界时,它就是在为它自己创造出那个量的世界。”(维柯:《新科学》,朱光潜译,商务印书馆1989年版,第165页)维柯说:“我们能够证明几何[真理],因为我们创造了它们;如果说我们能够证明物理[真理],那就是我们曾经创造了它们。”(《大学开学典礼演讲集》,第120页)确定性与我们的发现成反比,与我们的创造成正比,当人们引入自己创造中的因素越少,我们对其获得知识的确定性也越小。可以看出,维柯和笛卡尔的知识论是对立的,在笛卡尔那荣登科学宝座的学科在维柯那是难以用确定性得到证明的。那么现在的问题就成了哪种观点更具有说服力?在科学研究方面,培根曾说:“历来处理科学的人,不是实验家,就是教条者。实验家像蚂蚁,只会采集和使用;推理家像蜘蛛,只凭自己的材料来织成丝纲。”(培根:《新工具》,许宝骙译,商务印书馆1986年版,第75页)在他看来,无论哪种研究方式都是单一的、薄弱的,只有把两种机能,即实验的和理性的,更紧密、更纯粹地结合起来才能做好一份研究。然而实际上人类社会自打自然实验科学伊始,就一直以笛卡尔式的科学主义掌握着科学世界的话语权,虽然19世纪的最后十年,社会科学的实证主义开始认识到事实和价值之间存在的根本区别,科学只能用于事实的研究,社会价值问题则只能采用理解的方式。但是事实与价值的分野一方面明晰了不同的研究领域,另一方面也暴露了社会科学研究中的问题,自然科学对社会科学的侵蚀使现代政治科学研究变得价值迟钝,也失去了判断理想是非的标准。直到“现在还有人坚信,只要社会科学和心理学能够赶上物理学和化学,这个困境就会消失。这种信念毫无道理,因为无论多么完善的社会科学和心理学,作为科学,只能造成人类力量的更进一步增强;它们能使人对人的操控比过去更好;但在如何对人或非人的生物使用自己的力量这一问题上,它们能教给人的东西就像物理学和化学一 样 少。”(Leo Strauss.The City and Man. Chicago&London:The University of Chicago Press,1964.p7)

虽然现代社会科学关于“是(is)”的研究在增强人类力量方面取得了前所未有的成功,但很多人再也分辨不出正确地或愚蠢地使用权力。当下我们的社会科学研究正在面临各种各样研究路径的挑战和选择,越是在这样的环境下,人们越不能放弃哲学与人文的研究,更不能用科学主义的方式埋葬这一伟大的传统。

《新科学》:我们这个时代的反思力量

今天的我们不仅需要“新科学”,更需要《新科学》,“新科学”给了人类世界前进的不竭动力,而《新科学》则让人们不断反思我们前进的方向是否正确。在现代性的语境下,人类在历史中创造自己的本性,真理在不同的文化环境和语言环境中会发生变化,大量的现代思想家们教导我们说,人不受任何自然等级的约束,对人来说,唯一合法的权威就是通过他自己的理性赋予自己的权威。但是,“自从他们教导人们去怀疑一切权威,特别是宗教权威,他们就使得他们的现代社会永远处于脆弱的境地”(马克·里拉:《维柯:反现代的创生》,张小勇译,新星出版社2008年版,第15页)。可以认为,这个时代的地球人是物质上被武装得最好的人,也是精神上最卑微、最贫瘠的人。早在三百多年前的维柯已经意识到现代理性主义自身就包含这种导向人们精神虚无的致命力量,因此人需要从理性中解放出来,而不是通过理性来达至解放。面对怀疑论者的“在政治领域不存在一成不变的正义标准”时,维柯批判的路径是证明单个的人的德性如何扩展到社会领域。“现代人相信,错误都是可以而且必须通过分析加以拒绝的,而维柯却相信,某些错误是有用的,应该加以保留,既然上帝间接地使用它们来发展人的能力。在现代人拒绝信任一切未经理性证明其正当性的秩序和权威的地方,维柯却在其中看到了仁慈的天父的手。”(《维柯:反现代的创生》,第4页)

目前虽然也有一些学者意识到了维柯思想的天才属性,但是捕捉维柯的智慧火花并不容易,沃格林曾说,“读者当然希望在维柯的著作中找到明确、论述详尽的观点,但是他们一定会失望。”(沃格林:《革命与新科学》,谢华育译,华东师范大学出版社2009年版,第96页)这就意味着,我们在把握维柯思想时注定是困难的。沃恩提醒我们:“我们绝不能忘记维柯是一位修辞学教授,因此他深谙隐微写作的技巧。”(Frederick Vaughan.The Political Philosophy of Giambattista Vico.The Hague:Martinus Nijhoff,1972.pXI)这又意味着,理解维柯思想的任务是艰巨的。幸运的是,我们不仅有了再版的根据拉丁文原文翻译的《论意大利最古老的智慧》和《大学开学典礼演讲集》,还可期待根据意大利原文翻译的《新科学》,而在此之前中文世界对《新科学》的了解大多来自朱光潜先生于1986年根据英译本翻译的版本,此真乃中文维柯研究的一大幸事。希望每一位从事人文社会科学研究的人,都能阅读一下这位天才的作品,并从其思想中获得无限的学术力量。

(作者单位:复旦大学国际关系与公共事务学院)