吴泰昌:见证巴金晚年文坛往事

来源:文汇客户端 | 韦泱 2019年11月02日10:12

吴泰昌

年逾八旬的文艺评论家、散文家吴泰昌先生,上世纪60年代研究生毕业于北京大学文艺理论专业,后长期从事文艺报刊的编辑和采访工作,曾任《文艺报》副总编、编审。1970年代后期,他与巴金有了较多接触,尤其是巴金晚年经历的一些重大文坛往事,他都亲历现场,亲眼目睹,是见证者和参与者。今年,在纪念巴金先生诞辰115周年之际,回首往昔,不少史料弥足珍贵。

第一次见面约稿,为巴金怀念老舍而感动

作为编辑,向作家约稿是其主要的工作职责。1977年近年底,受《人民文学》杂志社委派,吴泰昌来上海组稿。他首先想到的是,能否顺利约到巴金先生的稿件。经与熟识巴金的报社记者谷苇先生联系安排,于12月2日来到武康路巴金寓所。这是他第一次与巴金见面。因之前杂志社及他本人都给巴金写过信,访谈的相关要求巴金已经知悉。约好上午十点,巴金已早早在客厅等候了。和煦的阳光照在巴金的脸上肩上,显得安祥宁静。谈起请巴金为《人民文学》写稿事,巴金说,会写的,写了合适的稿件就给你们。巴金还请吴泰昌代为问候张光年主编、严文井副主编。巴金说,刚读了《人民文学》发表的《诗两首——老舍遗作》,他屈死这么多年了,我非常怀念他。话题就转到了老舍上,吴泰昌告诉巴老,为了促使给老舍尽快恢复名誉和落实政策,《人民文学》决定先行刊出老舍的遗作,派吴泰昌专门到老舍家,找老舍家属商量此事,终于在抄家退还的杂乱书稿堆中, 找到了老舍写于1965年的两首短诗手稿,一首是《昔年》,另一首是《今日》。遂安排在当年十月号刊出,由编辑部写了编者按,主编张光年在审稿时,在老舍名字后,加上了“同志”两字,说老舍本来就是同志,一个好同志,却弄得不成同志,蒙冤而死,是一大悲剧。又决定《人民文学》分三期连载老舍生前未竟稿,九万多字的《正红旗下》。巴金听后,用四川话连说好好,你们这样做得对噢!

接着,又谈到了阿英先生。6月18日得悉阿英在京去世,巴金即刻发去唁电并送了花圈。阿英追悼会后,巴金又专门给吴泰昌去信说:“读到悼词仿佛见到阿英同志的微笑,对他的评价是公平的,他的确为中国人民文艺事业做过不少好事。他的藏书不少,希望不会散失。”巴金想到的是,保护和利用好作家遗留的书籍,是对其最好的怀念。

第一次见面,巴金就像老朋友那样,与吴泰昌谈了那么多,尤其是谈了对老舍、阿英等老作家平反并恢复名誉等文坛上的重要话题。在吴泰昌的心目中,留下了对巴金的美好印象:“蓝色中山装,一头白发,一副黑边眼镜,镜片后是一双透着智慧而有神的眼睛。”

之后,巴金每次去北京,大多由吴泰昌陪同、照顾。第二年3月,巴金赴北京出席第五届全国人代会,会议结束由吴泰昌陪着,专门到丰富胡同九号老舍家,看望了老舍夫人胡絜青及子女。在人民文学出版社工作的老舍大女儿舒济告诉巴金,出版社正在计划出版老舍的书,巴金听后十分欣慰,并与家属聊起家常。巴金的到来,给沉闷许久的老舍之家,带来了勃勃生气。6月,有关方面正式为老舍恢复名誉,正值在北京出席全国文联会议的巴金,参加了在八宝山举行的“老舍先生骨灰安放仪式”。在旁的吴泰昌,看到巴金的手紧握着胡絜青和她子女的手,神色庄重又有些激动,他很想说点话,却终于没能说出口。巴金想表达对家属的安慰,话却积压在胸中。他反复想的是,为什么老舍会有这样遭遇?1979年,巴金的思考成熟了,他要回答这个“为什么”,执笔写下了《怀念老舍同志》,编入《随想录》第二集《探索集》中。巴金说老舍是“伟大的爱国者,把整个生命和全部精力都贡献给了祖国”。吴泰昌看到此文后说:“这是我读到的巴金写怀念友人文章中最长的一篇。”

巴金在家惊悉茅盾去世,他异常悲痛

1981年3月,吴泰昌来上海,到武康路向巴金汇报全国中短篇小说的评奖工作(巴金是主任评委)。这天,巴金的精神尚不错,见到吴泰昌来,巴金兴奋地谈起最近读了不少小说,中短篇都有,还具体谈了对其中几篇的看法。接着,吴泰昌和李小林还陪巴金在院子里散步一会,边走边聊。巴金说,茅盾也认为现在一些中青年作家的作品,超过了我们,这是文学发展的大好事。巴金又谈起,茅盾还住在医院里,身体应该没大问题,只是会影响他写回忆录的进度。然而,就在他们回到屋内时,突然电话铃响起,巴金女儿李小林拿起听筒,当即脸色大变,脱口说“茅公”时,大家都明白了。只见巴金急忙接过电话,十分艰难地说:“很吃惊,很难过,他是我尊敬的老师,几十年如此……”茅盾的去世,巴金感到太突然和意外了。客厅里气氛骤变,大家沉默,巴金木然地坐靠在沙发上,像瘫倒一样有气无力。

新时期开始的1979年,在北京召开了第四届全国文代会,巴金赴会。会议期间,作为大会工作人员,吴泰昌陪茅盾和巴金观看电影,看他俩耳畔絮语,亲切交谈。这是两位文坛巨匠相隔十多年后的第一次会面。在这次会议上,茅盾连任中国作协主席,巴金选为第一副主席。会议休息时,吴泰昌看到翻译家高莽正抓紧时间,把茅盾和巴金交谈的场景给画出来。在巴金眼中,茅盾“还是那样意气昂扬,十分健谈”。他相信天气暖和后茅盾会好起来的,“下一次见”的信心始终没动摇过。可是巴金“万万想不到突然来的电话,就把我的下一次见永远地结束了”。巴金说:“得到茅盾同志的噩耗我十分悲痛,眼泪流在肚里,只有自己知道。”吴泰昌亲见并真切地感受到,茅盾的辞世,给巴金带来的巨大痛苦。

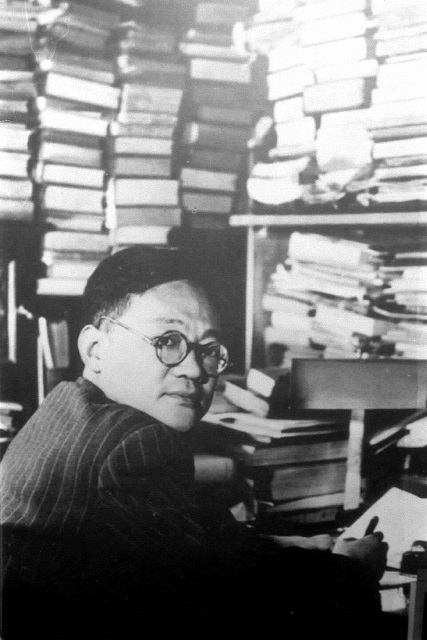

巴金在他的大书房里

巴金想起过去的事。上世纪30年代在上海就与茅盾见面了,称他“沈先生”(茅盾原名沈雁冰),这样的尊称持续了一辈子。抗战中许多刊物停办,大家联合创办了《呐喊》周报,巴金、黎烈文等商量后,请茅盾担任刊物主编。可惜只出了两期,就被查封。又改名《烽火》,继续出下去,巴金每期按时把稿件送到茅盾家中,请他终审定版。直到茅盾离开上海,巴金接替了茅盾的主编工作。巴金看到茅盾移交给他的稿件,每篇都用红笔改得清清楚楚。后来,茅盾编香港《文艺阵地》,在广州校对印刷,住在爱群旅社,巴金去看望他,见他在一字一字改正来稿上的错别字。这都让巴金感慨:“我要以他为学习榜样。”

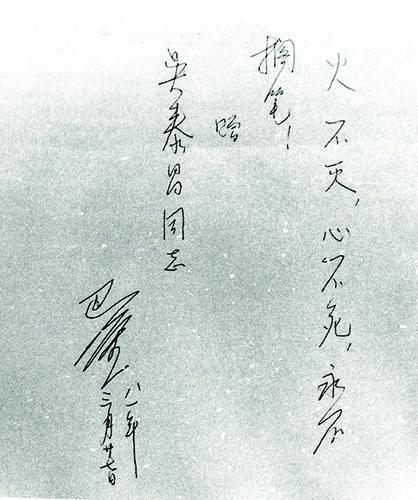

茅盾辞世当晚,《文艺报》急电吴泰昌,让他即刻请巴金写纪念茅盾的文章。吴泰昌向李小林转达了报社的请求。小林说,爸爸会写的,他现在情绪不好,稍后写。果然,巴金很快写成《悼念茅盾同志》,交给了吴泰昌,稿件很快以挂号航空寄回编辑部。1981年4月22日,《文艺报》率先刊出此文。月底,吴泰昌去巴金家,向巴老汇报《文艺报》刊登悼念茅盾的专版情况。临别时,巴金把一张原先吴泰昌请巴金题字的画片交给他,上面巴金题写道:“火不灭,心不死,永不搁笔!巴金八一年三月廿七日。”此日期,正是巴金获悉茅盾去世的这天。

巴金给吴泰昌题字

巴金在《悼念茅盾同志》中写道:“去年三月,访问日本的前夕,我到茅盾同志的寓所去看他,在后院那间宽阔、整洁的书房里和他谈了将近一个小时。他谈他的过去,谈得十分生动。我们不愿意离开他,却又不能不让他休息。他的心里装着祖国的社会主义文学事业,他为这个事业贡献了毕生的精力。”

这是两位文学大师最后一次见面。

巴金提议,请叶圣陶为现代文学馆题写馆名

1988年2月9日,叶圣陶先生在北京医院去世。吴泰昌在第一时间接到家属从医院打来的电话。得知这个不幸的噩耗,他马上想到,要尽快告诉上海的巴金,叶老与巴金有着非同一般的友情。可转眼一想,这突如其来的消息,会带给巴金强烈的精神刺激。犹豫了一阵,吴泰昌给李小林通了电话,电话中商量着用什么方式,让巴金不至于感到太突然。

其实,这么重大的消息是瞒不住巴金的,因为他每晚必看中央电视台的“新闻联播”。这天是大年除夕之夜,巴金当晚果然从电视中获悉了叶圣陶去世的消息,他顾不得吃“年夜饭”,连忙让小林拨通北京叶家电话,亲自向叶老的儿子叶至善、叶至诚表示问候。同时,口授唁电:“病中惊悉叶圣老逝世,不胜哀悼。谨电吊唁,并致慰问。圣老是我一生最敬爱的老师,他以身作则,给我指出为文、为人的道路,他的正直、善良、诚恳的形象,永远活在我的心中。”

巴金与叶老友情深笃。尤其在新时期开始,两人联系密切。1977年5月,巴金在《文汇报》发表了他复出后的第一篇文章《一封信》。叶老读后,不但写信表示祝贺,还专门吟诗一首:“诵君文,莫记篇,交不浅,五十年。今春文汇刊书翰,识与不识众口传。”第二年,巴金到北京出席第五届全国人代会,会上见到了叶圣陶先生。这是他俩相隔十多年后的第一次重逢。巴金在当天的日记中写道:“遇见叶圣陶,他紧紧握着我的手。很感谢他。”会后,巴金去看叶老,知道叶老喜欢饮黄酒,特地带去一瓶陈年花雕给叶老。吴泰昌记得,巴金倡议并一直关心着中国现代文学馆的建立,在馆址尚未确定前,巴金已经想到,要请叶圣陶先生题写馆名。文学馆筹委会主任孔罗荪嘱托吴泰昌经办此事。吴泰昌当即去叶老家说明来意,并转达了巴金的这一愿望。叶老欣然同意,没过两天,叶老家属就让吴泰昌去取。叶老为现代文学馆题写了横竖各一条馆名,孔罗荪看后,高兴地说:可以给巴老电话了,他一定会高兴的。1985年3月,巴金到北京出席全国政协会议,在26日这天,参加了中国现代文学馆的开馆典礼。甫到馆前,他先在大门口驻足凝视,仔细看了叶老题写的馆名,欣慰地点点头。

吴泰昌和巴金合影

叶圣陶对巴金也是常常念挂于心。每次吴泰昌去看望叶圣陶,叶老都要问起巴金的近况。一次,吴泰昌刚从上海出差回京,叶老就问起巴金,吴泰昌告诉叶老,说巴金右背长了囊肿,已顺利动了手术。叶老当即请他拨通巴金家的电话,通过小林向巴金表示问候,并说这不是大病,但折磨人,要照顾好。那段时间,两位老人都相继住院,难得联系。巴金在病中听说叶老患胆囊炎时,专门让小林电告吴泰昌,托他代巴金给叶老送去一束鲜花。叶老收到后,非常高兴,马上请人找花瓶插上。叶老手术后,专门写了一首七言诗,其中写道:“巴金闻我居病房,选赠鲜花烦泰昌。”九旬高龄的叶老,已难得动笔,居然写出完整七言诗,说明两人的感情至深。

1985年3月,巴金到北京出席全国政协会议,告诉吴泰昌,打算去看望叶老。吴泰昌告诉巴金,叶老在医院,已通知叶至善了。第二天,在吴泰昌及巴金子女小林、小裳的陪同下,巴金与叶老再次会面。两双写作了一辈子的手,紧紧握在了一起。巴金说:“叶老好,我们都很想念您。”叶老回答说:“您还年轻,也要注意身体啊!”叶老把刚出版的《叶圣陶散文甲集》赠给巴金。巴金接过书,感慨地说:“叶老这些年写了那么多呀。”巴金没有想到,这竟是他与叶老的最后一次会面。陪伴在一旁的吴泰昌,用相机记下了这次难忘见面的镜头,为文坛留下了弥足珍贵的影像史料。

这次见面回上海后,巴金写下了《我的责任编辑》一文,其中写道:“我的第一本小说也是由叶圣陶老人介绍给读者的。我似乎又回到了50年前了,我有这样的朋友,这样的老师,这样的责任编辑!出书,我需要责任编辑;生活,我也同样需要责任编辑。有了他们,我可以放心前进,不怕失脚摔倒。”言语中,对叶老充满殷殷之情。巴金把此文编入《随想录》第五集《无题集》,在《后记》中,庄重而诚恳地说:“要把心交给读者。”巴金用自己的一生,践行了自己的诺言。

巴金与冰心,是文坛皆知的世纪“姐弟”

1984年10月,巴金赴香港接受香港中文大学名誉文学博士学位,又逢85岁诞辰之前,吴泰昌想给巴金致电表示祝贺。他进了邮局,看到公用电话,心想,何不先给冰心去个电话请教一下。这样,他先拨通了冰心家的电话。他说想给巴金拍一个电报,能逗巴老发笑的有趣的祝贺电报,请冰心给想个词儿。冰心听后说,这个主意好,巴金准高兴。冰心想,这回巴金去香港,是难得的一次外出,“让他高高兴兴地上飞机”。然后,她与吴泰昌一起聊起巴金,说巴金辛苦了一辈子,勤奋了一辈子,这回在香港多住几天,好好休息,尽情享受。

于是,吴泰昌很快就拟好电报文稿,交给邮局工作人员,对方看后笑笑说:“好好休息,尽情享受。真有意思。”抬头对吴泰昌说,发往上海巴金,三小时准到。

冰心知道吴泰昌常到上海出差,就对他说:“一定要去看望巴金,把我的近况告诉他,老巴很挂念我的。”1985年冰心爱人吴文藻去世,巴金知悉后,深感悲痛。冰心对吴泰昌说:“我不另写信给巴金了,你将情况告诉他,说请他放心,我好好的。”不久,巴金接到冰心女儿吴青的信,即刻回复说:“吴青:听泰昌说文藻先生逝世,非常难过。务望节哀!好好地照顾你母亲。”

冰心是巴金倡议建设现代文学馆的最有力支持者。手稿、字画捐了满满一辆面包车。这令巴金深为感动,专门写信给冰心:“您要把那么些珍品送给资料馆,太慷慨了,我很高兴,谢谢您。”巴金知道冰心喜欢玫瑰花,在冰心九十大寿之前,委托吴泰昌给冰心送了一只90朵玫瑰组成的大花篮。一见这花篮,冰心就对吴泰昌说:“准是巴金让你办的,他了解我的心意。”

20世纪40年代的巴金

1985年,《中国作家》创刊时,约吴泰昌写写巴金,初稿写成后,吴泰昌请好友冯骥才提意见,冯建议题目用《巴金这个人……》,说这是冰心的原话,也只有老太太才能说出,可征求冰心的意见。果然,冰心高兴地同意,说“尊文拜读。巴金这个人是写不尽的”。

吴泰昌常常寻思,巴金与冰心如此深厚的友谊是何时建立的?有一次,他就向冰心问起这个问题。冰心说,第一次见到巴金,是巴金与靳以一起来看她。靳以有说有笑,巴金一言不语。巴金的这种性格,几十年这样,内向,忧郁,但心里有团火,敢讲真话。冰心是最了解巴金为人的。还有一次,加拿大籍华人、巴金研究者余思牧与吴泰昌谈起这个问题,吴泰昌分别询问了李小林和冰心及家人,就作了如下表述:“巴金从小就爱读冰心作品,仰慕其人品、文品。巴金和冰心以姐弟相称。小林说,冰心很喜欢母亲萧珊,解放后,萧珊在《收获》做编辑,与冰心来往较多,也对冰心和巴金友谊的加深有促进。”巴金与冰心,两位世纪文坛老人,互相欣赏对方的性格和品行。其纯真友情,是文学史永远值得研究的课题。

尾 声

吴泰昌不但见证了巴金与老舍、茅盾、叶圣陶、冰心等老友的情谊,巴金晚年一系列的文坛往事,还亲见了巴金与《人民文学》、与《文艺报》及许多北京朋友的友情。我与吴泰昌认识十多年来,总以文坛前辈敬之。他的《艺文轶话》《梦里沧桑》等,是我放在案头常读的书话集。他认识朱光潜、钱锺书、沈从文等中国顶级文坛大咖,写了那么多文坛大事,当是我效仿的楷模。曾听上海画家戴敦邦说起,上世纪70年代早期,他被抽调去北京,为《红楼梦》英文版配插图,正无从下手的苦闷之际,是吴泰昌伸出援手,主动陪他去看望病中的阿英先生,解决了戴画红楼梦的关键难题。不久,阿英就因病离世。而吴泰昌的古道热肠,给戴留下深刻印象。听后,我也肃然起敬。

“人民作家”巴金

那些年,知吴泰昌是大忙人,常常是文事在身,奔走在全国各地。因此,不敢打扰他,平时联系也不多。有一年,突然接到他的电话,说“韦泱,我在上海,能见一面吗?”我喜出望外。他说住在顺义路上的亲戚家。我就在这条路的附近找家饭馆,与他共进午餐。那天主要听他聊天。知道他在上海办完公事,心情愉快,想多待几天放松一下。真是难得的休闲时光啊!