林琴南的伊索

来源:北京晚报 | 赵润田 2019年12月19日16:22

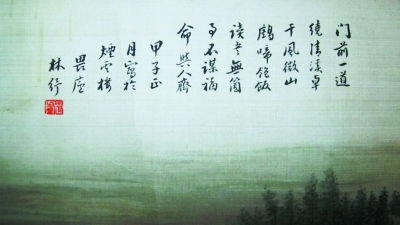

林琴南书法

还在某家双语杂志做新闻的时候,一次,我与英语翻译聊天,说起林琴南,对方一脸茫然。我有些纳闷,问:没学过翻译史吗?答曰没有这门课。

大学英语系如果真没有这门课,那很遗憾,翻译史其实是很有趣的学问,对从事语言翻译的人来说,无疑是必要的专业知识和文化修养。还说林琴南吧,这位短胡子老人,如果只看他的照片,你会联想到这是个四书五经泡大的精明老学究。老学究该有的他都有,28岁成秀才,30岁与郑孝胥、陈衍同年得福建举人,但他绝不是不闻世事、只钻书本的冬烘先生。他的青年时代,正是1883年中法之战、1894年中日甲午战争到1900年庚子之变的大动荡年月,社会传闻几乎全是大清战败、官府颓唐的坏消息。林琴南对时事极为关心,对改造社会抱有极大热情,在北京科考时即参与了公车上书,又组织诗社、创办报纸,有多篇新诗大声呼吁国人奋起。在当时的读书人中,他是属于最激越的那些人,奔忙于时代前列,但他最终被人们记住,是作为中国近现代史上翻译国外文学著作的开山者。

如果不是妻子病重去世,林琴南也许会走上另一条路,但那没法假设,事实是他从翻译一篇法国小说开始,一发而不可收,以文章干预社会,在鼓荡文化新风、振兴民族精神的奋斗中大放异彩,他是“五四新文化运动”的前驱,胡适、鲁迅直到钱钟书都受到他的文化涵养。

那一年,林琴南的妻子劳累成疾去世,这使这位重情义的读书人受到沉重的精神打击。几位好友常来找他聊天,安慰他的孤苦之心。一次,朋友王寿昌忽发奇想,提出让林琴南翻译外国小说,另一朋友魏瀚也在一旁撺掇,林琴南觉得这绝不可能,自己根本就不懂外文,焉能胜任?但王、魏二人劝说不已,提出由他们口译,林来笔录整理。林琴南见实在推脱不过,傻傻地冒出一句:“须请我游石鼓山乃可。”

这点要求不难做到,于是,三人泛舟来到福建本省的风景胜地石鼓山。柳舟之上,王寿昌口译起一篇法国小仲马的小说,林琴南随手持笔记录。于是,影响后世的一部译著在水上诞生,这就是赫赫有名的《巴黎茶花女遗事》。初时,他们谁也没有料到此书在社会上会产生巨大反响,无数青年为异国少女的奇异情事一掬同情之泪。用严复的话来说:“可怜一部《茶花女》,断尽支那荡子肠。”这部译著和后来林氏陆续译出的《迦茵小传》、《不如归》等,让人们反思自古以来国人的情感生活,反思那些石头上的“贞节牌坊”、书本里的“烈女传”以及重伦理、轻感情的沉重包袱,产生出文化图新的思考。林琴南以自己的译书发挥着独特的启蒙作用。

泛舟湖上的游玩是常有的,但如林琴南这般不经意间开启了自己人生奇异之旅者有几何?

从1899年刊印《巴黎茶花女遗事》开始,林琴南完成了一生翻译160多部外国著作的惊人之举。我们今天已经很难理解林琴南的这种模式何以竟能成功,并使他与另一翻译了《天演论》的严复成为中国近代翻译史上的双子星座。问题在于,他们那个时代,还是非常“尚文”的时代,口语和书面语是不可并论的,写文章必须遵从文言规则,像今天我们这样日常口语也能写进文章的做法,绝不可行。妙就妙在林琴南是古文高手,后来反对他的人所用的指斥之语就是“桐城谬种”,但那恰恰说明林琴南得过真传,精通文言之法,才得以用极为迅疾的笔速与口译者同步,达到当时人所赞誉的“以曲折生动之笔,达渺绵佳使之情”。另一原因,林琴南是一个精神世界丰富、非常重情感的人,他后来翻译的《黑奴吁天录》(即《汤姆叔叔的小屋》)并非情感小说,但也感人至深。鲁迅当年是在日本读到林译《黑奴吁天录》的,读后写信给朋友,连连感喟。

林琴南是中国近现代翻译的开山者,他的翻译方式今天已不尽可取,但其文化功绩不可湮没。

我们今天已经不必通过文言来了解外国文学,那也太绕弯了。然而,与那些重头译著相比,林琴南的一些翻译小品,譬如他所译的《伊索寓言》今天读来却让人感觉另有意味。

1901年,林琴南来到北京,在崇文门外东晓市大街的金台书院任讲席。就在此期间,他接触到这本西方古老寓言,当即被里面的故事所吸引。1902年,他翻译出版了《伊索寓言》,在前言里说明自己翻译这部小书的缘由:“伊索氏之书,阅历有得之书也,言多诡托草木禽兽之相酬答,味之弥有至理,欧人启蒙,类多摭拾其说,以益童慧。”他认为,中国古代除了《庄子》,缺乏这种面对儿童的启智通俗读物,并举中国古代包括吕居仁《轩渠录》、元怀之《拊掌录》和苏东坡《艾子杂说》在内的多部笑话集,说那些书只能用以谈笑佐酒,“任为发蒙,则莫逮也”。

但其实中国古代《庄子》之外,《韩非子》里的寓言也是非常精彩的,史不绝书的“志怪小说”中也包含许多具有喻世色彩的篇章,更为人所知的《聊斋志异》如果缩成简约版,那些花妖狐媚的故事也有讽世劝人的寓言之意,只不过,蒲松龄百般精细,曲尽其意,竟给写成小说了。但《庄子》、《韩非子》那样的寓言儿童不易理解,却也是实情,志怪小说则根本不适宜给少儿读,林琴南说本土适合做儿童智慧启蒙的故事几为空白自有道理。中国儿童历来的开蒙读物为“三、百、千、千”,即《三字经》、《百家姓》、《千字文》、《千家诗》,使用的办法是先背诵得烂熟,而后慢慢理解,若言贴近童心,根本谈不上。所以,林琴南说得完全有道理:“余非黜华伸欧,盖欲求寓言之专作,能使童蒙闻而笑乐,渐悟乎人心之变幻、物理之歧出,实未有如伊索氏者也。”

看中这样一本薄薄的小书,津津有味地翻译出来,正是林琴南眼光独到之处。他把《伊索寓言》当作献给中国儿童的启蒙读物来对待,而且,在每则寓言后面将自己的理解作为批注,以“畏庐曰”(林琴南号畏庐)的方式点化读者,就像说完谜语之后直接点破谜底。当然,对寓言的这种“直接点破”有高低之分,林琴南应属高手。通读林译《伊索寓言》,不难有这样的感觉:一方面,诚如其言,他献给小读者们的是一本有趣而有益的启蒙读物;另一方面,他借此略申家国之情,表达他自己的思想。

譬如他翻译的这样一则寓言:“冬蚁出曝其夏取之粟,他虫饥过其侧,祈粟于蚁。蚁曰:‘尔胡为不储粮于夏?’虫曰:‘吾方向夏风而歌。’蚁笑曰:‘君当夏而歌,则亦宜乘冬而眠矣,胡言饥?’”结末,他批注道:“畏庐曰:‘平日不储才,事集求才;平日不练兵,乱起征兵,均非善谋国者。’”这真是见微知著,由蚁虫而发国事之思,典型的林式风格。

他这种直接跳出来面对读者说话的做派在他的其他译著中也有,但读者往往不自知。有不少林译著作都有他认为原著不尽意而给予补笔的情形,或删改或增文或议论,有趣的是,他那些补笔甚为高妙,不但不影响阅读,反而因适合当时国情而很得读者之悦。

“犬得肉,经溪桥之上沉影水中,以为他犬也。水纹荡,以其肉大逾己肉,乃自弃其肉,狞视水中之影,将得之,遂并失其肉。”其后林氏批注:“贪人无厌,终其身均沈影水中也。”这就从一时一事延伸至整个做人原则,将莞尔一笑转为沉痛教训。

“一瓶实粟满中,儿童入手瓶中,饱取之,拳不得出,童不忍舍粟出拳,怒而大哭,保母谓之曰:‘若能少取粟,则拳出矣。奈何贪多粟,而以一拳括之,宜其不得出也。’”对这样一个劝喻儿童的故事,林琴南批道:“人之求利也,利未至,已虚构一美满之量,谓皆为己所应得者。一不受其贪,则呼怆甚于丧祸。使能操之以约,则利长存,亦无争夺掣肘之虞,不其泰乎?”这无疑是戒贪之论了。

除了借寓言以传播做人道理,林琴南有感于时事而呼吁国人奋起、除弱图强的呼吁也时时闪现纸上。他是在北京参加过公车上书的人,与戊戌六君子中的林旭有着深厚友谊。1898年9月,当六君子在北京殉难的消息传到林琴南耳中时,他正在福州家中,半夜得知林旭等人已被朝廷处死,惊起赶到另一朋友家,告以噩耗,相对哭诉国中衰局,不能自已。想起半年前他还与林旭在杭州朋友家见面,晤谈甚欢,林旭仰慕他的文笔,当时嘱他为其父林富祚做一篇行述(生平概略),此时言犹在耳,而斯人已去。林琴南悲愤之中,书毕《林明府政略》,携至林旭墓前焚化,以告慰英魂。之后,他又撰写长文记述了自己所知道的戊戌惨案过程。

在上个世纪之交的满天阴云中,林琴南是一个关注动荡时局、疾呼革除政弊的热血男儿,他的满腔感慨在翻译《伊索寓言》中曲折地表现出来。

“老松一日笑荆棘曰:‘尔材何庸?独不羡吾能为栋梁乎?’荆棘曰:‘伤哉!君也!君试想斧斤之临,将求为吾而不可得矣!’嗟夫!贫而泰,所以胜于富而危。”对这则很短的寓言,林琴南批道:“材而不求大用,乃反羡其最无用者,以自蹈匿,吾国庄生,正本此旨。然隐沦也,吾甚愿中国有才之男子,宁受斧斤而成栋梁,勿效荆棘槁死于无人之垆。”他在这里直接否定老庄哲学中的平庸求生思想,号召国人自强自立,切勿平庸自保,应该说,他对这则寓言是做了相反的解读,与他当时渴思救国之道的想法和他一生所秉持的耿介强悍性格非常一致。

“大橡见拔于风,偃于江上,水草及岸草,均为所压。因与草曰:‘尔身轻,何不见拔于风?’草曰:‘君与风鏖,故甚败。吾辈风来即偃,因得自全。天下欲胜人者,当先服人。’”林琴南批道:“橡之鏖风,独立之英雄也,见拔于风,或根蠹而基圮耳,至扑而求教于偃风之草,则英雄气索之时矣。彼小草但能服人,何能胜人?一误信其言,终身屈于奴隶。故为此橡计者,当培基而固根,不当效小草而偃服。”林氏这里,岂止是在说树,简直是在说立国之本。

这就是戊戌惨案和庚子事变刚刚过去的颓败局势里,林琴南读西方寓言而思忖自家国事得到的联想。他推崇敢与疾风鏖战的橡树,称之为“独立之英雄”,一旦倒下,倒则倒矣,不必求教于偃风之草,跟小草去学做奴隶。

林琴南多才多艺,书法绘画也相当了得,与其文章一样,比较遵从古法,他遗留下的那些山水画,静穆高远,意境脱俗,很受人们喜爱。他寓居北京时,慕名求画者“门限为穿,虽帧数十金,仍供不应求,积压索书画之纸绢盈案”。陈衍曾笑言其书房画案为“造币厂”,其实林琴南好交友,多赠画,不蓄财,1924年去世后由弟子们凑钱为其灵柩送回福州故乡。他还著有绘画理论《春觉斋论画》,刊载于《湖社月刊》,他也并不排斥西画,时有激赏之语。与齐白石相友善,“北齐南吴”的说法就是他最早提出的。如今书画收藏界中,林氏遗作已成珍品,这倒多了一个留名后史的通道。

今天再读林译《伊索寓言》,另一问题浮现纸上,那就是彼时人们认为的浅近文章,对早已习惯了现代白话语体的人来说,已经不再浅近,而成了纯粹的文言文。然而幸亏林琴南当年在翻译时还是放下身段,没有使用太多的桐城笔法。平心而论,林氏在翻译《伊索寓言》时,没有像对待其他长篇小说那样对原文做出调整,他是比较忠实于原作的,只是,他那样的桐城古文最后的恪守者不可能在语言运用上过于俚俗,而俚俗恰恰是古文派所历来不屑的。我们可以设想,当时的读者手捧一部林译《伊索寓言》,在与孩子们共读的时候,应该是由成人之口再做一次“翻译”,转述为口语的。

那么,一百年后的今天,作为少儿初涉文言的读物,似乎也未尝不可。