陈寅恪:不负国宝,襄进学术

来源:文汇报 | 荣新江 2020年01月17日07:46

原标题:不负国宝,襄进学术——陈寅恪对敦煌文献的利用与阐发

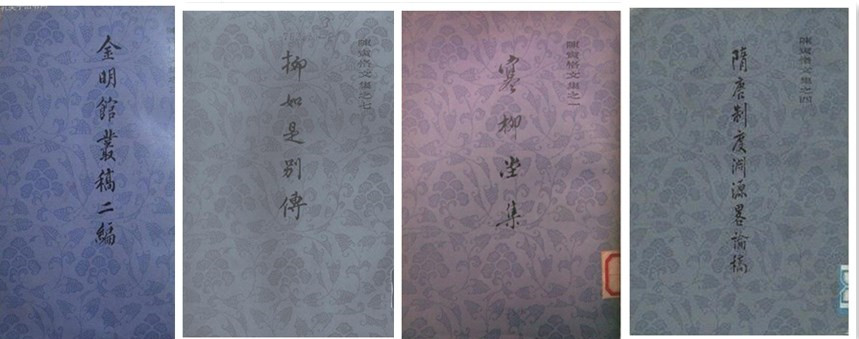

1980年上海古籍出版社出版了蒋天枢整理的《陈寅恪文集》(部分)

此前数十年的中国敦煌学研究,的确过多地依赖新材料,在追索新材料的同时,忘记了寅恪先生告诉我们的要思考新问题。实际上,敦煌写本大多数是属于写本时代的书籍和未经史家润色的原始文书,有着独特的文本性格,特别是不受“后现代主义”对传统士大夫文献的解构影响,正是今天跨学科研究的新起点。

1980年上海古籍出版社出版了蒋天枢先生整理的《陈寅恪文集》,不仅有我们常见的《隋唐制度渊源略论稿》《唐代政治史述论稿》《元白诗笺证稿》,还有把寅恪先生散篇文章汇集在一起的《寒柳堂集》《金明馆丛稿初编》《金明馆丛稿二编》,以及我们过去没有见过的《柳如是别传》,这对于当时如饥似渴读书的中古史、敦煌学的学子来说,是多大的恩惠!当时作为一名本科二年级的学生,我也囫囵吞枣式地仔细拜读寅恪先生的每一篇文章、每一本著作,虽然有不少文字看也看不懂。

2001年北京的三联书店出版《陈寅恪集》,我因自身专业相关,且对寅恪先生始终怀有敬仰之情,接受了校对《寒柳堂集》《金明馆丛稿初编》《金明馆丛稿二编》三部论文集的专有名词和全部史料的任务。寅恪先生撰写文章,通常是大段大段引用史料,旁及各种语言文字,核对一遍,着实不易。我尽量采用寅恪先生所用古籍的版本或中西文杂志的原刊本,保证不随便改一个字,也希望不让一个错字遗存。此前我就从邓广铭先生那里得知,蒋天枢先生整理寅恪先生文集时,是“老师的文字,一字也没有擅自改动”。小子何人,怎敢妄改,所动大概只有“僚”改回为“獠”,以及敦煌文书的编号误写等极少的地方。在核对过程中,对蒋天枢先生和上海古籍出版社的编辑益发崇敬,对《陈寅恪文集》编校水平之高由衷佩服。

如今上海古籍本《陈寅恪文集》已出版40年,复旦大学与上海古籍出版社共同举办纪念会,要我就陈寅恪与敦煌学做个发言。这方面的话题,敦煌学界有不少文章发表,我自己也在一些相关敦煌学学术史的文章中有所讨论。对于此次纪念活动,我仅从三个方面,强调寅恪先生对敦煌学的贡献,以及阐释他对敦煌文献的利用及其方法。

陈寅恪

明确提出“敦煌学”的概念

陈寅恪先生在1930年发表的 《陈垣敦煌劫余录序》中,开宗明义,提出“敦煌学者,今日世界学术之新潮流也”(《中央研究院历史语言研究所集刊》第1本第2分)。在相当长的一段时间里,敦煌学界都认为“敦煌学”这个名称是寅恪先生首创的,这可以说是学界的共识,没有任何疑问。

可是到了1989年,对敦煌文书有精深研究的日本东京大学池田温教授发表一篇短文,题为《敦煌学与日本人》(《日本学》第13号;陈汉玉译载《国际汉学》第1辑,北京:商务印书馆,1995年),其中说到日本学者石滨纯太郎早在1925年出版的《敦煌石室的遗书》小册子中,就使用了“敦煌学”一词。池田温教授也指出,大概是因为这本小册子是石滨先生在大阪怀德堂所作夏期讲演的印刷本讲义,所以流传不广。1998年方广锠发表《日本对敦煌佛教文献之研究(1909年—1954年)》一文(《敦煌学佛教学论丛》,香港:中国佛教文化出版有限公司,1998年),利用池田温教授文章的汉译本,认为石滨先生比陈寅恪更早地使用了“敦煌学”这一说法。2000年,王冀青发表《论“敦煌学”一词的词源》一文(《敦煌学辑刊》2000年第2期),推测陈寅恪可能见到过石滨氏的小册子,他只是“敦煌学”一词的引入者,不是发明人。

不过,也是在1989年,姜伯勤先生发表《唐令舞考》一文(《纪念陈寅恪教授国际学术讨论会文集》,广州:中山大学出版社,1989年,216页),曾据姜德明《书梦录》转引寅恪先生1944年所撰《大千临摹敦煌壁画之所感》中的一段文字:“寅恪昔年序陈援庵先生《敦煌劫余录》,首创‘敦煌学’之名。以为一时代文化学术之研究必有一主流,敦煌学今日文化学术研究之主流也。”(现收入《陈寅恪集·讲义及杂稿》,北京:三联书店,2002年,446页)由此可见,寅恪先生本人自认为“敦煌学”这个名字是他首创的。我相信寅恪先生是真的没有看过石滨纯太郎的讲义册子,所以他才会说这是自己的首创。遗憾的是,否定寅恪先生提出“敦煌学”概念的人没有看到寅恪先生的这段文字,也没有看到姜伯勤先生的阐述。

今天回过头来看,石滨氏的那个小册子应当只是在一个很小的范围内流传,而寅恪先生创说“敦煌学”的文字是刊登在《历史语言研究所集刊》这样国际知名的刊物上,所有海内外文史研究者都必然知晓(可以挖出来);而陈垣的《敦煌劫余录》是一部工具书,敦煌学等相关学科的学者都会时常翻阅。因此,从对于学科的影响和实际效果来说,寅恪先生当之无愧地是“敦煌学”这一学科概念的首创者。

蒋天枢

利用敦煌文献研究宗教、历史、文学并关注民族语言文字

陈寅恪早年曾长期游学欧美,学习梵文、佛教等,旁及中亚古文字。回国后执教清华大学国学院,在上世纪20年代末、30年代初的一段时间里,他写过一系列敦煌写本的跋文,如《须达起精舍因缘曲跋》《敦煌本维摩诘经文殊师利问疾品演义跋》《有相夫人生天因缘曲跋》(大多数收入《金明馆丛稿二编》),主要就是从佛经翻译文学的角度,利用他所掌握的梵、藏、于阗、回鹘等文字资料,与汉文文献相发明,对中古思想、文体、史事等,多有阐扬,在敦煌学的领域做出了超越前人的贡献。

更能够反映寅恪先生对敦煌学的广括视野的文字,还是他写的《陈垣敦煌劫余录序》,其中历数北京图书馆所藏敦煌“残篇故纸”,指出其“实有系于学术之轻重者在”。其文曰:

摩尼教经之外,如《八婆罗夷经》所载吐蕃乞里提足赞普之诏书,《姓氏录》所载贞观时诸郡著姓等,有关于唐代史事者也。《佛说禅门经》、马鸣菩萨《圆明论》等,有关于佛教教义者也。《佛本行集经演义》《维摩诘经菩萨品演义》《八相成道变》《地狱变》等,有关于小说文学史者也。《佛说孝顺子修行成佛经》《首罗比丘见月光童子经》等,有关于佛教故事者也。《维摩诘经颂》《唐睿宗玄宗赞文》等,有关于唐代诗歌之佚文者也。其它如《佛说诸经杂缘喻因由记》中弥勒之对音,可与中亚发见之古文互证,六朝旧译之原名,藉此推知。《破昏怠法》所引《龙树论》,不见于日本石山寺写本《龙树五明论》中,当是旧译别本之佚文。唐蕃翻经大德法成辛酉年(当是唐武宗会昌元年)出麦与人抄录经典,及周广顺八年道宗往西天取经,诸纸背题记等,皆有关于学术之考证者也。(《陈寅恪集·金明馆丛稿二编》,267页)

这段文字不长,但内涵丰富,我曾对此做过仔细的笺释(原载《中西学术名篇精读·陈寅恪卷》,中西书局,2014年8月,34-74页),这里只能撮要提示。

宗教文献方面,摩尼教经即原编宇字56号、现编BD00256号的摩尼教残经,是敦煌发现的三种汉译摩尼教经典之一,而且是早期摩尼教的重要经典,自1911年罗振玉刊布,沙畹(E.Chavannes)、伯希和(P.Pelliot)法译并详注之后,成为迄今我们理解早期摩尼教思想的主要依据,也是学术界从吐鲁番出土的伊朗语摩尼教文献追寻早期经典的主要依据。《佛说禅门经》北图有两件写本,是不晚于730年成立的禅宗系伪经,与北宗禅关系密切,而且对四川浄众宗有很大影响。《马鸣菩萨圆明论》旧编服6号,新编BD08206号,首题下有“马鸣菩萨造”的署名,其实也是禅宗北宗系的著作,讨论如来藏的思想。由上可见,寅恪先生独具慧眼,早就注意到了敦煌禅宗文献,特别是后来大量佚失的北宗禅的文献。《佛说孝顺子修行成佛经》,旧编玉64号,新编BD04264号,是十分少见的疑伪经。《首罗比丘见月光童子经》北图藏有三个写本,也是一部已佚重要的疑伪经。寅恪先生提到的这两种文献,对于研究中古社会思潮尤其重要,也是反映中国佛教思想的绝好资料。1982年,荷兰汉学家许理和 (E.Zürcher)教授发表《月光童子:中古中国早期佛教中的弥塞亚主义与末世论》长文(T’oung Pao,LXVIII.1-3),对《首罗比丘经》产生的年代和月光童子信仰的救世主和末世论的特性,以及对中国社会的影响,都做了透彻的解说,这正是寅恪先生眼力的最好解说。此外,他还提到《破昏怠法》 (旧编字1号,新编BD08001号)所引《龙树论》,为日本石山寺写本《龙树五明论》之外的佚文。

石滨纯太郎

历史文献方面,《八婆罗夷经》旧编月91号、新编BD00791号,寅恪先生指出其所载吐蕃乞里提足赞普(Khri-gtzug-lde-brtsan,赤祖德赞,815—841年在位)诏书的价值。所谓诏书,实系抄写在《八婆罗夷经》之后的一篇讲修行弥勒禅的文献,在传世文献和敦煌写本中都很少见,也很有研究旨趣。《姓氏录》旧编位79,新编BD08679号,所载为贞观时诸郡著姓,历来受到学者的重视,自1911年缪荃孙撰《唐贞观条举氏族事件卷跋》(《辛壬稾》卷三)以来,讨论者不乏其人,迄今仍是研究唐朝氏族问题时不可或缺的材料。他还提示唐蕃翻经大德法成辛酉年(当是唐武宗会昌元年)出麦与人抄录经典(旧编露41号,新编BD16079号),以及周广顺八年道宗往西天取经的记录(旧编冬62号,新编BD02062号)等,“皆有关于学术之考证者也”。

文学、语言方面,寅恪先生关注到《佛本行集经演义》旧编潜80号,新编BD06780号,今题 “太子成道经”;《维摩诘经菩萨品演义》旧编光94号,新编BD05394号,今题 “维摩诘经讲经文”;《八相成道变》,北图藏有三个残本;《地狱变》,北图有四件涉及地狱内容的变文,分属两种不同的作品,一种今称“大目乾连冥间救母变文”,另一种称“目连变文”。以上这四种写本属于讲经文或变文类作品,寅恪先生也曾撰写过罗振玉刊布的一些同类写本的跋文,从中国文学史的角度,阐述佛典体裁的长行与偈颂相间叙述,经演义而影响到章回小说和弹词等体裁的情形。敦煌文献中这类俗文学作品的价值,后经向达、孙楷第等学者的反复论证,确定了作为后代小说、戏曲之源头的讲经文和变文在中国文学史上的地位。在诗歌方面,寅恪先生提到《维摩诘经颂》,旧编羽3号,新编BD06803号,是十四首五言律诗,分咏《维摩诘经》全经各品之义。《唐睿宗玄宗赞文》,旧编日23号,新编BD00623号,也是唐代诗歌佚文。表明寅恪先生关注敦煌写卷中保存的已佚唐诗,这迄今仍然是敦煌学和唐诗学者的一项艰苦工作。此外,寅恪先生还提到《佛说诸经杂缘喻因由记》(旧编腾29号,新编BD03129号)中有“弥勒”之对音“弥顶勒迦”,可与中亚发见之古文互证。

由此可见,寅恪先生通过北图所藏一些写本的学术价值,为20世纪敦煌学研究发掘了新材料,提出了新问题。

伯希和

从1927年回国任教,到1931年,可以说是寅恪先生治学的第一个阶段。他主要研究的对象,是中印关系和西北史地问题;所处理的材料,主要是敦煌新发现的内典写本和俗文学作品,以及梵文、巴利文、藏文、蒙文文献。寅恪先生往往能从大处着眼,小处着手,利用的是一些具体的材料,而关注的实际上是20世纪初国际东方学的一些大问题,其视野之广阔,当时罕有其匹。

可惜的是,后来混乱的时局不利于这种纯静的书斋学术,颠沛流离的生活又让寅恪先生患上严重的眼疾,不便阅读细小文字所印西文书刊,而中文线装大字本则相对舒适。于是,寅恪先生在30年代中期转向以汉文材料为主的中古史研究,开始了他的第二阶段学术研究。

此后,寅恪先生也并没有完全放弃对敦煌写本的关注和利用。1936年他曾发表《读〈秦妇吟〉》(《清华学报》第11卷第4期),1940年又增订为《韦庄〈秦妇吟〉校笺》(昆明自印本),1950年又撰写《〈秦妇吟〉校笺旧稿补正》(《岭南学报》第12卷第2期)。后以《韦庄秦妇吟校笺》名,收入其《寒柳堂集》(上海古籍出版社1980年版),间有改订。可见他对这首晚唐重要的佚诗所给予的持续关注。另外,他1952年发表的《论隋末唐初所谓“山东豪杰”》(《岭南学报》第12卷第1期),曾使用敦煌写本P.2640《常何墓碑》,来论证玄武门之变,可见他也一直没有放弃对敦煌写本的利用。

但寅恪先生说过:“寅恪平生治学,不甘逐队随人,而为牛后。年来自审所知,实限于禹域以内,故谨守老氏损之又损之义,捐弃故技。凡塞表殊族之史事,不复敢上下议论于其间。”这是1942年他为朱延丰《突厥通考》作序时所讲的话。我曾说过:“对于敦煌学来说,陈寅恪的退出,无疑是一件憾事;对中古史来讲,又是一个福音。”

为敦煌学研究指出宏观的发展方向

寅恪先生在《陈垣敦煌劫余录序》中说:

一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预于此潮流者,谓之预流(借用佛教初果之名)。其未得预者,谓之未入流。此古今学术史之通义,非彼闭门造车之徒,所能同喻者也。敦煌学者,今日世界学术之新潮流也。自发现以来,二十余年间,东起日本,西迄法英,诸国学人,各就其治学范围,先后咸有所贡献。吾国学者,其撰述得列于世界敦煌学著作之林者,仅三数人而已。夫敦煌在吾国境内,所出经典,又以中文为多,吾国敦煌学著作,较之他国转独少者,固因国人治学,罕具通识。

寅恪先生指出,一个时代的学术,必然要有新材料与新问题作为支撑。取用这些新材料,来研讨探求新的问题,则是一个时代学术的新潮流。

什么是新材料和新问题?寅恪先生1926年回国之前,主要是在德国柏林大学,跟从吕德斯(H.Lüders)、缪勒(F.W.K.Müller)等人学习梵文、回鹘文等,这两位学者正是当时德国乃至欧洲研究新疆古代遗址发现的梵文、藏文、汉文、回鹘文、于阗文、粟特文、“吐火罗文”(焉耆、龟兹文)、中古波斯文、帕提亚文等新的文献材料的主要倡导人,他们利用这些新材料,也包括敦煌藏经洞新发现的各种语言的文献,改写了西域历史的许多篇章,利用中亚新发现的梵文、于阗文、吐火罗文佛典,对于佛教东渐史增补了许多内容,利用中古伊朗语、突厥回鹘语文献,对摩尼教、基督教东传的历史,谱写了许多新的篇章。寅恪先生对于这些成绩,耳熟能详,并且希望把欧美东方学界利用新材料取得的成果,运用到中国的敦煌学研究中去。正是在这样一个学术背景下,他为新兴的“敦煌学”提出很高的要求,也给“敦煌学”指明了今后发展的方向,就是利用新材料,探讨新问题,推进学术新潮流。

但寅恪先生也担心,敦煌文献发现后的二十多年当中,日本和英法诸国学者多有所贡献,而中国学者撰述能够列于世界敦煌学著作之林者,也就是说真正可以说得上是利用新材料而研究新问题的,“仅三数人而已”。其原因是“国人治学,罕具通识”。因为中国学者受到清朝三百年文字狱的束缚,眼界狭窄,关注的主要是一些传统经典的校勘问题,而对敦煌文献中新的宗教典籍和公私文书,没有特别予以关注。比如罗振玉校录了慧超《往五天竺国传》,却没有做深入的研究,而是由日本学者藤田丰八完成了《慧超传笺释》的工作(1910年8月);又如罗振玉校录了摩尼教《残经》,因为不具现代宗教知识,误以为是“波斯教残经”,而把这件重要典籍的通盘研究,留给了法国学者沙畹和伯希和。因此,寅恪先生说中国学者的治学,很少具有系统全面的知识,即缺少“通识”。他所谓的“通识”,指的是应当具备世界性的眼光,而不要为固定的学术观念所拘束。陈弱水在《现代中国史学史上的陈寅恪——历史解释及相关问题》(史语所七十周年研讨会论文集《学术史与方法论的省思》,台北:“中研院”史语所,2000年)一文中,曾对所谓“通识”做过阐释。寅恪先生多次提到“通识”问题,他在撰写此序同一年发表的《敦煌本维摩诘经文殊师利问疾品演义跋》中也曾说,“然此只可为通识者道,而不能喻于拘方之士也”(《历史语言研究所集刊》第2本第1分;此据《金明馆丛稿二编》,185页),“通识”的对立面是“拘方”。

新材料和新问题,是构筑一个时代新学术的两个重要的支柱,寅恪先生不偏不倚地同时提示了这两方面的重要性。这个提示是对1930年以后敦煌学研究的方向性指引,直到今天仍然具有生命力。遗憾的是,中国的敦煌学界却更多地走向了追求新材料的一个方面,而有些非敦煌学的学人则极力贬低新材料的价值,导致空谈问题,没有进步。

我们知道,收藏在英、法、中、俄、日等国图书馆或博物馆中的敦煌文献不是一次性地公布出来的,因此在很长一段时间里,学者们都是以“挖宝式”的方法来获取材料。在寅恪先生撰写此文之前,中国的敦煌学研究者更多地是依赖于伯希和从巴黎寄赠敦煌写本的照片,或者就是有机会去巴黎、伦敦等地去抄录回来,像董康、刘复、胡适都抄录回来一些敦煌文献,有些只是作为自己研究的素材,如胡适的《神会和尚遗集》;有些则分赠友人,如王国维利用狩野直喜的录文完成一系列跋文;更好的是出版录文合集,供大家研究,如刘复的 《敦煌掇琐》等。因此,中国的敦煌学研究从一开始就在不断地追求新材料,这固然是好事,因为新材料必然带来许多新的研究成果。但这样一种追求新材料的做法如果一成不变,等到敦煌文书变成并不新奇的 “旧材料”之后,这门学问就越来越没有生命力了,甚至会产生很多炒冷饭的作品。

沙畹

总体上来看,此前数十年的中国敦煌学研究,的确过多地依赖新材料,在追索新材料的同时,忘记了寅恪先生告诉我们的要思考新问题。实际上,把敦煌出土的典籍文书和人文社会科学领域的问题结合起来,是有许多新的问题可以提出的,在史学、哲学、文学、艺术史、考古等学科方面,都可以利用敦煌资料来加以探讨,因为敦煌写本大多数是属于写本时代的书籍和未经史家润色的原始文书,有着独特的文本性格,特别是不受“后现代主义”对传统士大夫文献的解构影响,正是今天跨学科研究的新起点。就我所在的史学领域来说,比如丝绸之路城市的宗教汇聚问题,某些宗教派别如禅宗与地方社会的关系问题,女性或性别视角下的中古社会问题,写本医书和大量杂药方反映的医疗社会和医疗系统问题,本地本民族的胡语、汉语文书所见的民族或族群认同问题,敦煌写本所见的书籍样态与知识传播问题,等等等等,在新的社会史、文化史、宗教史、艺术史等学科当中,敦煌文献可以不断地推陈出新,敦煌学可以为新的跨学科研究做出更大的贡献。

只有如此,我们才能像寅恪先生所说的那样,即“内可以不负此历劫仅存之国宝,外有以襄世界之学术于将来”。“不负国宝,襄进学术”,仍然是今天我们学界同仁都应当牢记于心的两句名言,也是敝人反复学习寅恪先生大著感受最深的体会。

(作者为北京大学历史系暨中国古代史研究中心教授,本文为作者于2020年1月4日在复旦大学中文系、复旦大学古籍所、上海古籍出版社共同主办的“纪念《陈寅恪文集》出版四十周年暨纪念版发布会”上的发言)