萧涤非:杜甫的生平与创作

来源:“人民文学出版社”微信公众号 | 萧涤非 2020年02月12日08:20

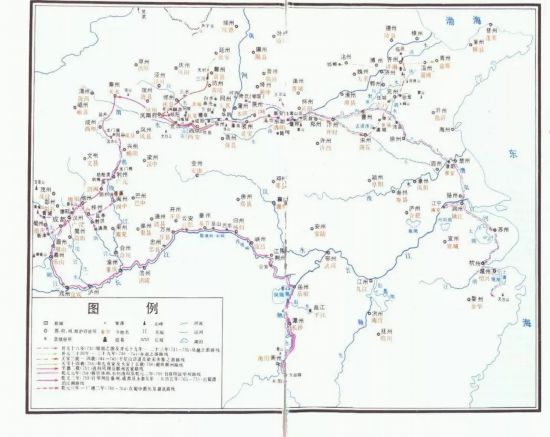

杜甫行迹图

读书游历时期(712-745)

为了使我们能够比较容易、比较清楚地看出杜甫创作的发展过程,以及他的创作和他的生活的密切联系,我们把杜甫的诗,大体上分成了四个时期。

这第一期,是读书游历时期,包括他三十四岁以前的作品。据《壮游》诗:“七龄思即壮,开口咏凤凰。”又据《进雕赋表》:“臣幸赖先臣绪业,自七岁所缀诗笔,向四十载矣,约千有馀篇。”可见,杜甫打七岁时起便已经有诗,到他四十三岁写《进雕赋表》时,连同文章(即所谓“笔”)已有了一千多篇。那么照理推算,其中属于三十四岁以前作的诗,少说也该有个三四百首。可是,据现存的诗来看,我们能确定为这一时期作品的,总共不过二十几首。这自然是一种遗憾,因为使我们不能看到这位诗人的创作全貌。

尽管这期作品遗留的是这样少,但我们认为仍然应该把它作为一个独立的时期来处理。因为在这一时期,杜甫写过好几百首诗,毕竟是一个客观存在,不容抹杀;同时,即从这些诗来看,由于时代和生活的不同,在思想性和艺术性上也都自成一个段落,如果和第二期混淆起来,合并起来,便不易看清杜甫创作的转变和发展的迹象。

杜甫三十四岁以前,正是所谓“开天盛世”,他自己也过着一种“裘马颇清狂”的游历生活,“快意”了“八九年”。因此,这一期的诗,主要是写个人生活或摹写景物,充满一种年少气盛的活力。但在个别诗篇里,我们也可看出诗人杜甫对人民的灾难已流露了他的同情,对上层社会的“机巧”,也初步有了憎厌,这正是他此后诗歌成长的根苗。

在诗的体裁方面,这时写得最多也最成熟的是五言律诗,其次是五言古体诗,所谓“长句”的七言古和七言律,这时似很少写(现存的只七律一首)。五言排律和五七言绝句也很少(现存的只五言排律和七绝各一首)。诗的规模也不大,篇幅很短,《临邑舍弟》一首一百二十字,算是最长的了。

总之,第一期,我们可以把它看作杜甫的创作准备时期。

困守长安时期(746-755)

第二期,包括杜甫三十五岁到四十四岁的十年间的作品。这十年,杜甫差不多一直是住在长安,这些作品也差不多全是在长安作的。

杜甫来到长安,在他的生活史上是值得大书特书的,因为这对于他能够成为一个伟大的现实主义诗人有着重大的意义。我们可以这样说:他的来到长安,一方面固然结束了他的游历生活,但另一方面却又正是一个新的富有社会内容和政治内容的游历生活的开始。尽管这种游历生活是痛苦的,是违反他的主观愿望的,然而对于诗人的成长却是必要的。

长安,大家知道,这是当时的政治、经济和文化的中心,但也是罪恶的渊薮。它是天堂,又是地狱,有吸血的,也有输血的,阶级的对立,在这里表现得最为明显。由于杜甫在当时社会上有他一定的身份,有机会看到那天堂的一面,同时由于他在政治上的失意和物质生活的奇苦,又有可能看到这地狱的一面,接触到人民生活,这样,就使他对统治阶级有了进一步的憎恨,对人民有了进一步的同情,从而创作出像《兵车行》、《丽人行》、《前出塞》、《后出塞》和《赴奉先咏怀》等具有深刻思想性的诗。单凭这些诗,杜甫就已够不朽的了。

据现存的诗来看,杜甫这十年中,写了一百一十首左右的诗。这自然也有亡佚,但数量可能不大。饥寒交迫的生活,使他不可能写出太多的诗。生活的丰富,扩大了杜甫诗的领域,也开展了他的诗的篇幅,这时出现了五百字的长篇,二百字以上的更是常见。在诗的体裁上,特别值得注意的是七言古,他这时竟写了二十八首之多,也是第一期所没有的现象。本来,悲愤激动的心情,是需要这种“长句”来发泄的。

陷安史叛军中、为官时期(756—759)

这一期,包括杜甫四十五岁到四十八岁的四年间的作品。我们称这一期为陷安史叛军中、为官时期,只是一个大体上的说法。因为在公元七五六年的七月以前,也就是杜甫在由州投奔灵武的途中被胡兵捉住送到长安以前,杜甫还有一段居住长安和携家逃难的生活,而在公元七五九年的七月,则已弃官客秦州,又有着一段携家逃荒的生活。综计在这四年中,陷安史叛军中为时约九个月,为官约两年零两个月。

这一期,虽只四年,但在杜甫的创作史上却是一个最重要的四年。从作品数量来看,这一期比之长安十年,要多到一倍以上,他一共写了二百四十九首诗。从作品的质量来看,内容也非常充实,并达到了思想性与艺术性的高度统一,在他全部创作中形成一个顶峰。

由于“负恩殊禽兽”的安禄山的倒行逆施,激化了当时的民族矛盾,而杜甫,因为陷身叛军中的关系,又曾亲自尝到国破家亡的痛苦,亲眼看到胡兵的屠杀,所以,作为这一时期作品最突出最显著的特征的,便是杜甫的爱国精神。他的一喜一忧,是那样敏感的和当时一战的一胜一败、一地的一得一失相适应着。

杜甫虽然作了两年多的官,但由于唐肃宗的疏远和贬斥,反而使他能够一再的得到深入现实、深入民间的机会,这就是为什么杜甫在做官时期还能创作出辉煌的现实主义的诗的根本原因。

在诗的体裁的运用上,除五律外,特别值得注意的是五言古体诗这一时期写得最多,竟有九十首。诗集中最长的一篇五古——《北征》——便是写于这时。七言古体也不少,有二十二首。同样,集中最长的一首七古——《洗兵马》——也是这时写的。这当然不是偶然的事情,也不是由于杜甫对古体诗忽然特别感觉兴趣,而是为诗的社会内容、诗的叙事性,这一客观存在所决定的。我们知道,古体诗是颇为自由的,它的伸缩性比近体诗大得多,便于表现比较复杂的事物和感情。这就是为什么这一时期他的古体诗特别显得多的原因了。

漂泊西南时期(760-770)

这第四期,是最后一期,包括杜甫四十九岁到五十九岁的十一年间的作品。杜甫这十一年间的漂泊生活和创作生活,大体上可划分为三个阶段:夔州以前是第一阶段,计六年多(七六○年正月——七六六年四月),其中住在成都草堂前后约五年;在这一阶段里,杜甫写了四百八十五首诗。移居夔州是第二阶段,约二年(七六六年四月——七六八年正月),时间虽不长,作品却最多,他一共写了四百三十七首诗。夔州以后漂泊湖北和湖南是第三阶段,为时不到三年(七六八年春——七七○年冬);这时诗人杜甫已是一个残废的老头了,但他还是写了一百五十首诗。

把杜甫在这一时期的三个阶段里所写的作品的数字加起来和前此的三个时期作一比较,这并非毫无意义的事。统计数字告诉我们:杜甫在这十一年中总共写了一千零七十二首诗。占现存作品总数量的百分之七十三强,约等于第二期(长安十年)的十倍,和第三期的四倍半以上。由此可见,在创作的道路上,杜甫是“老当益壮”、“死而后已”的。这种始终如一的艰苦卓绝的创作精神,首先就值得我们肯定。

由于时代、生活和年龄等关系,杜甫这期作品的基本特征,是诗的抒情的性质。也就是抒情诗特别多,纯粹的叙事诗很少。这些抒情诗的内容,是多种多样的,有描写景物的抒情诗,有写劳动生活的抒情诗,有回忆往事的抒情诗,有咏怀古迹的抒情诗。有的大声疾呼、直写胸臆;有的回肠荡气、曲达友情。所有这些抒情诗,不仅洋溢着真情,而且也浸透着现实。但是,最值得我们注意和珍视的还是他的政治抒情诗——这主要是政治讽刺诗。我们知道,杜甫是一个“穷年忧黎元”的诗人,然而在他漂泊西南的十一年中,人民生活一直没有改善,国家命运一直没有多少好转,所以这类政治讽刺诗也就一直贯串着他这一时期的三个阶段。这些讽刺,有的是尖锐而精辟的议论,如:“不过行俭德,盗贼本王臣!”“莫令鞭血地,再湿汉臣衣!”有的是借用景物,出以比兴,如《枯椶》、《病橘》等诗;有的则驱使典故来揭露丑事,如《诸将》:“昨日玉鱼蒙葬地,早时金碗出人间。”写皇家坟墓的被发掘。其他直接反映现实的诗,也往往在叙事中夹杂议论或感愤,带有浓厚的抒情气息。这种现象是前此所少有的。

由于诗的内容主要是抒情,所以在诗的形式(体裁)方面也有了新的发展。这就是大量地更多地使用近体诗——律诗和绝句。他的三十一首五绝,全部是这时写的;他的一百零七首七绝,有一百零五首是这时写的。同时他还写了四百八十一首五律和一百二十五首七律,五言排律这时也写得最多,最长的一首(《秋日夔府咏怀一百韵》)也是这时写的。律诗由于种种限制,不适宜于叙事而比较适宜于抒情,这就是为什么这一期律诗特多的原因之一。不过,律诗也有它的长处,因为它本身具有一种音乐性和精练性,它要求更高的概括。所以有时用来作为讽刺武器,显得特别铿锵有力,能够起着一种匕首投枪的作用,一针见血,以少胜多。上面举出的一些诗句便都可为例。有的同志过分贬低杜甫律诗的价值,忽视他的律诗的战斗性,那是不全面、不公允的。但在接受上,往往需要读者具有较高的艺术修养和文化水平,那也是事实。

总之,杜甫那些史诗般的叙事诗固然具有崇高的价值,他的抒情诗也同样值得我们重视,通过这些优美的抒情诗,读者更可以直接接触到这位诗人的伟大心灵和高尚人格。

(摘选自萧涤非《杜甫诗选注》,人民文学出版社)