出离“沉醉西风”之后:1920年的梁启超

来源:文汇报 | 高瑞泉 2020年05月22日08:24

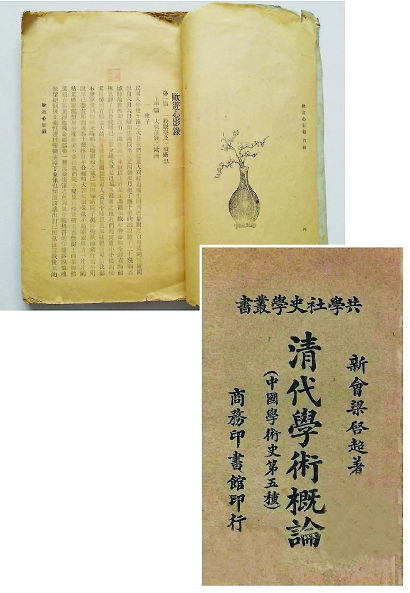

梁启超《欧游心影录》与《清代学术概论》书影

一旦哲学成为了流行的主题,哲学家就要考虑自己在什么地方误入歧途了。

——[英]彼得·温奇

梁任公一行的欧洲之游,从1918年末启程,直到1920年3月回到上海。《清代学术概论》的那些创造性洞见,是承接着《欧游心影录》出离“沉醉西风”之后的宣言:《欧游心影录》预见一战之后,世界思潮即将大变。

新冠病毒肆虐期间,宅在家中散漫地读些闲书,断断续续地思考近代中国知识转型问题,自然想到一百年前的梁启超。此公一生波澜跌宕,用胡适的话说,代表了“那个曾经震荡中国知识分子至几十年之久的大运动”(《梁任公先生年谱长编(序言)》)。1920年梁启超的两部重要著述《欧游心影录》和《清代学术概论》,又很可以代表他晚年思想路径的转向。借此人物个案,我们可以考察近代以来中国人知识生产的方向上的一大转折。

但是,坦白些说,在避疫期间重新翻阅《欧游心影录》,多半始于一点好奇心:他旅欧期间似乎全然没有注意到1918—1919年的大流感?1918年1月,世界仍处于“一战”之中,战争导致了3800万人死亡。随着军队的大腾挪,一场大流感(Flu Pandemic)爆发了。“从欧洲到非洲,从太平洋到大西洋,从印度到挪威,它甚至带来了比战争本身更多的伤亡。全世界有三分之一的人口感染了这种流感病毒。其中10%—20%的感染者死亡。”(《1918年之疫:被流感改变的世界》)按照英国记者凯瑟琳·阿诺德的说法,被称作“西班牙女郎”的流感病毒在一战的最后一年杀死了一亿人!(当然这个数字有点骇人听闻,有的说病死3000万,比较折衷的数据是5000万)实际上,大流感直至1920年12月才告结束。正是在1918年岁末,梁启超开启了他和朋辈们的欧洲之行,按照欧游的同行者丁文江等编的《梁任公先生年谱长编》之记录,为了这次旅行,他们已经酝酿了几近一年。如此看来,在当时的中国,人们对外部世界的了解真是极为有限,即使像梁启超这样横跨学、政两界的精英人物,对于横扫世界的流感也可谓莫知莫觉,否则何至于在欧洲闹鬼最严重的时刻,一门心思筹钱、结伙赶去疫情的中心?

据说大流感在中国上海、绍兴乃至唐山等地也曾闹得蛮厉害的,不过后来在中国近代历史叙事中却近于失踪。在治权未能一统的中国,即使贵为中央政府财政总长的梁启超也未及一顾。至于因为中国参战而在欧洲为协约国军队服务的中国劳工染病、死亡的情况,更是泥牛入海一般。今天中国人可以包机将海外学子接回国内躲避时晦的事情,在一百年前借你几个脑袋也梦不到。以此揣度,当初梁启超们是在对今人谈虎色变的大流感几乎无知的情况下,启程赴欧的。此前,他当了短短四个月的财政总长,不但实施币制改革、整顿金融的宏愿完全落空,而且日日挣扎于财政困境之中。深知政治上难有作为的梁任公,“自审心思才力,不能两用,涉足政治,势必荒著述,吾自觉欲效忠于国家社会,毋宁以全力尽瘁于著述,为能尽吾天职,故毅然终止政治生涯”。又直觉到“今欧战将终,世界思潮剧变”,故从1918年初,即起意出游考察。梁任公一行的欧洲之游,从1918年末启程,中间先行到达的欧洲城市是伦敦,以后陆续抵达巴黎和法国其他旧战场,又赴比利时、意大利、荷兰、瑞士、德国诸国,仅仅在六月以后的四个月中,就“坐了几千里的铁路,游了二十几个名城,除伦敦以外,却没有一处住过一来复以上。真是走马看花,疲于奔命。”(《欧游心影录·楔子》)直到1920年3月回到上海,总共一年多的时间中,梁启超在欧洲看到了什么呢?

当初发愿去欧洲时,梁启超表白说:“我们出游目的,第一件是要想自己求一点学问,而且看看这空前绝后的历史剧怎样收场,拓一拓眼界。第二件也因为正在做正义人道的外交场,以为这次和会真是要把全世界不合理的国际关系根本改造,立个永久和平的基础,想拿私人资格将我们的怨苦向世界舆论申诉申诉,也算尽一二分国民资格。”北洋政府的外交,在巴黎和会上完全失败,才有火烧赵家楼等一系列大事件发生。梁启超等的私人外事活动自然不再引人注目。所以,《欧游心影录》在后世阅读史上的意义,就主要起于梁启超对战后欧洲的观感。——与此前中国外交官如郭嵩焘、薛福成等描述的富庶、整洁、治理有方的欧洲大为不同,梁启超笔下,纯粹是一个破败过气的欧洲。甫到伦敦,梁就在给女儿令娴的信中抱怨:“在此镇日间黄雾四塞,日色如血,一种阴郁闭塞之气,殊觉不适。所居虽一等旅馆,每日恒不饱。糖为稀世之珍,吾侪日进苦荈耳。煤极缺,室中苦寒,战后尚尔,战时可想,乃知吾侪在东方,盖日日暴殄天物也。”最触目惊心的就是整个欧洲各国生计与财政破产,“说起这次战争,真算打得一场倾家荡产的大官司。输家不用说是绞尽脂膏,便赢家也自变成枯腊。”梁启超一行虽然不时受到各国东道主的厚待,但是种种不便与困窘在曾经当过北洋政府总长的任公那里(当时北洋政府总长的月俸是1000光洋,以至于梁启超面对欧洲人的窘况,会以往日家居生活的“暴殄天物”而自责),自然被放大许多。后来在《大战前后之欧洲》的楔子中,梁启超尽展其文学才华:

到得我来时,那天地肃杀之气,已是到处弥满,院子里那些秋海棠、野菊不用说,早已萎黄凋谢,连那十几株合抱的大苦栗树,也不过霜威风力,一片片的枯叶,蝉联飘坠,层层对叠,差不多把我们院子变成黄沙荒碛。换有些树上的叶,虽然还赖在那里挣他残命,却都带着一种沉忧凄断之色,向风中战抖抖的作响,诉说他魂惊望绝,到后来索性连枝带梗滚掉下来,像也知道该让自己所占的位置,教后来的好别谋再造。

所有那些在欧游过程中随时记录的情事与观感,到1920年回国以后结集发表,中间不乏欧洲当时的民生凋零、尤其是缺煤少食的窘况,但居然没有片言只语涉及横扫欧美的大流感。否则梁启超对欧洲之惨状又将如何描摹啊!

即使没有大流感的惨剧,梁启超笔下破败的欧洲,也足以与其出离“沉醉西风”的心态构成情景交融的画面。早在大战结束前一月,梁启超就断言:“今欧战将终,世界思潮剧变。”欧游途中,梁启超屡屡记录西人所说“西洋文明破产”、“等中国文明输进来救西方人”之类的话。起初听见这种话,还当是有心奚落中国人,“后来到处听惯了,才知道他们许多先觉之士,着实抱着无限忧危,总觉得他们那些物质文明,是制造社会险象的种子,倒不如这世外桃源的中国,还有办法。这就是欧洲多数人心里的一斑了。”所以书中类似下面的话甚多:

那些老辈,故步自封,说什么西学都是中国所固有,诚然可笑。那沉醉西风的,把中国甚么东西都说得一钱不值,好像我们几千年来就像土蛮部落,一无所有,岂不更可笑吗?

我们可爱的青年啊,立正,开步走!大海对岸那边有好几万万人愁着物质文明破产,哀哀欲绝的喊救命,等着你来超拔他哩。

当时讴歌科学万能的人,满望着科学成功黄金世界便指日实现。如今功总算成了,一百年物质的进步,比前三千年所得还加几倍。我们人类不惟没有得着幸福,倒反带来许多灾难。像沙漠中失路的旅人,远远望见个大黑影,以为可以靠他向导。哪知赶上几程,影子却不见了。因此无限凄惶失望。影子是谁?就是这位“科学先生”。欧洲人做了一场科学万能的大梦,到如今却叫起科学破产来。这便是最近思潮变迁一场大关键。

这些话,曾给予青年梁漱溟极大的灵感,翌年即被用作其著述《东西文化及其哲学》的重要论据。梁漱溟一出道,就发愿只为孔子释迦摩尼说话,并且预言未来的世界文化必定是“东方化”,精神上与“沉醉西风”完全是两路;越两载,梁启超的惊人之语又成为“科玄论战”中“玄学派”的宝典。挑起战端的两造张君劢和丁文江都是追随梁任公欧游的主要人物。张君劢反对“科学决定人生观”论,认为那种纯物质的机械的人生观,把人的精神生活都归结为物质运动的必然法则之下,结果就是取消自由意志的宿命论。这层意思,梁任公在《欧游心影录》里早就表白得清清楚楚。

今日读来,《欧游心影录》似乎并无深意,算不上严格的学术著作,但是它的发表,在20世纪中国思想史上却堪称标志性事件。这与一次大战改变世界历史从而改变了中国思想界走向是相应的。而梁任公也从昔日的“以夷变夏”的乱党,转变为正在崛起的“东方文化派”的旗帜,再次证明自己属于马克斯·舍勒所谓“始终是‘数量较少的’个人——主要是发挥领导作用的个人,作为典范而存在的个人以及一些先驱者”(《知识社会学问题》)。由于“精神感染律”的作用,或者有意无意的模仿,他们先是被较多的人追随,接着会被更多的人所追随,因而形成一时之风尚。

1920年春,从欧洲回国以后,梁启超主要的精力确实转向著述、文化运动和办大学(当时是接手中国公学,主事清华研究院则是5年后的事情)。按照《年谱》记载,欧游以前,梁就起手撰写中国通史。不过,1920年内梁最重要的著述则是《墨经校释》和《清代学术概论》两书。《墨经校释》是近代墨学复兴的一部分;符合梁启超出离“沉醉西风”以后要振兴中国文化尤其是学术的总体意向,但是更有思想史价值的是《清代学术概论》。之所以说此书更有思想史价值,第一,自然是梁启超以亲历者的身份勾画出了清代学术思想演化的大致轮廓。照朱维铮先生的评价,它与《中国近三百年学术史》两部著作,“在梁启超的学术著作中堪称佳制。近三百年的学术变化,数以十计的学科概貌,好几百种的专门论著,在合计不过三十二三万字的两本书里,纵横论列,巨细兼顾,头绪清楚,体系粗具,的确证明梁启超的学问见识,都不同于那些明察秋毫而不见舆薪的考据家。”(《梁启超论清学史二种(校注引言)》)第二,它并非一部长期酝酿、精心结撰之作,最初只是为同去欧游的蒋方震《欧洲文艺复兴史》一书所作之序言,因下笔不能自休,字数长达七万,“篇幅几与原书埒”。当时随写随发表,最后裒然成书,虽自嘲“天下古今,固无此等序文。脱稿后,只得对于蒋书宣告独立矣”(《清代学术概论(自序)》),仅仅用时半月,任公放纵笔墨,几近一挥而就,得意之情溢于言表。我以为,此类以倚马可待的才情速成为“佳制”的急就章,其价值还不限于其系统性,而在于其中必包含了作者诸多 “心得”或独到的 “见识”——仿佛忽然得之的洞见。但其端绪也许早就深埋作者心中,不过偶然得几触发而已。恰如任公自述,早在1902年他已经写过:

此二百余年间总可命为中国之“文艺复兴时代”,特其兴业,渐而非顿耳,然固俨然若一有机体之发达。至今日而葱葱郁郁,有方春之气焉。吾于我思想界之前途,抱无穷希望也。(《中国学术思想变迁之大势》)

不过,我在这里强调《清代学术概论》的那些创造性洞见,是承接着《欧游心影录》出离“沉醉西风”之后的宣言:《欧游心影录》预见一战之后,世界思潮即将大变。《清代学术概论》一开始就以思潮运动论清代学术史,他把汉代经学、唐代佛学、宋代理学和清代考据学分别都以“思潮”概括(这种以不同的思潮作为断代哲学史之纲领的写法,开了后来冯友兰先生撰写七卷本《中国哲学史新编》的先例)。清学的主流思潮是考据学,考据学又继之以今文学。整篇则贯穿了对于思潮、观念和人物的描述与评价,包括身与今文学之役的梁启超自己的思想及风格。因而可以将《清代学术概论》这样一个由于偶然的机缘而做出的作品,视为梁启超对于自己及其时代思潮的反思,进而去研究观念史,不单可以助人明了知识线索的联结,而且理解中国知识分子的心态史。就是如知识社会学家卡尔·曼海姆所说,“即使经验主体相信‘顿悟’和‘设计’从他自己一个人身上‘灵感般地’‘突然一闪’地产生,它们仍然是从一个集体的基本设计中产生的,这个基本设计就存在他自己身上,尽管他没有通过自我反思意识到这一点。但是思想社会学的一项工作就是要将这种集体设计——它仿佛只在个体的背后发挥着作用而不进入其反思意识——的水平向前推进,并发掘出在一个时代或一种潮流中出现的离散的个体认识的深层背景。这就是重建。”(《保守主义》)

贯穿近现代中国最基本的“集体设计”或认识的“深层背景”是什么?以我之私见,是顽固地缠绕着国人的“古今中西”问题。迄今为止,任何宣告其最终结束的断言,都不过是另一场争论的开始。申明告别“沉醉西风”的梁任公,亦未能独自脱身逸去。

先说“东与西”。梁启超此书的写作缘起,本来是为蒋方震的《欧洲文艺复兴时代史》做序言,但他不屑于泛泛而论,欲取中国与西方文艺复兴类似的时代互相印证,“可以校彼我之短长而自淬厉也”。通过东西文化比较来认识中国自身,始终是那一代思想家的心结。跨文化的比较,比单纯倾心于西学自然进了一步。当初鼓吹变法维新的梁启超,在《时务报》上主张“广译五洲近事,则阅者知全地大局,与其强盛弱亡之故,而不至夜郎自大,坐眢井以议天地矣。”(《论报馆有益于国事》,《时务报》第一册)1896年更撰写《西学目录表》,认为“人方日日营伺吾侧,仟悉曲折,虚实毕见,而我犹枵然自大,偃然高卧,匪直不能知敌,亦且昧于自知,坐见侵陵,固其宜也”。所以主张“国家欲自强,以多译西书为本,学子欲自立,以多读西书为功。”(《西学书目表系例》)在《清代学术概论》中梁启超回顾近代以来通过翻译而来的新思想传播史,认为除了严译名著卓有成效以外,大多是途经日本转译而来,虽然一度如火如荼,“然皆所谓‘梁启超’式的输入”,贪多务得、不成章法。最有意味的却是,梁启超一边出离“沉醉西风”,一边依然认为中国人西书译得不够,责备大批昔日身披“西风”的学人未尽反哺国家之责:

晚清西洋思想之运动,最大不幸者一事焉,盖西洋留学生殆全体未尝参加此运动。运动之原动力及其中坚,乃在不通西洋语言文字之人。坐此为能力所限,而稗贩、破碎、笼统、肤浅、错误诸弊,皆不能免。故运动垂二十年,卒不能得一健实之基础,旋起旋落,为社会所轻。就此点论,则畴昔之西洋留学生,深有负于国家也。

对于一百年来对西方著述的翻译介绍及其后果,国人的意见并不一致,以严苛的眼光视之,以为它与中国学术丧失主体性有牵连,譬如应该对固有学术在语文学上变成“汉话胡说”负一点责任。研究中国近代术语起源的历史学家则持论宽厚,承认“由于中日两国在近代创制新词,是为着对译西洋术语,故近代新语是同属汉字文化圈的中日两国面对西方‘话语霸权’,积极回应、彼此推引、双向传播的产物。更确切地说,近代新语是汉字文化在中、西、日三边互动进程中的创造性结晶。”(冯天瑜《新语探源》)回看当日之梁启超,他固然对中国文化有着坚固的自信,尤其相信中国不会灭亡,不惟不亡,而且对于世界的未来负有极大的责任。故还是需要“拿西洋的文明来扩充我的文明,又拿我的文明去扩充西洋的文明,叫它化合起来成一种新的文明。”在世界文明与永久和平的乌托邦鼓舞下,梁启超自然期望有认真、全面而系统的翻译介绍西学的工作。直至1920年,他依然说:

启超平素主张,谓须将世界学说为无限制的尽量输入,斯固然矣。然必所输入者确为该思想之本来面目,又必具其条理本末,始能供国人切实研究之资,此其事非多数人专门分担不能。启超务广而荒,每一学稍涉其樊,便加论列,故其所述著,多模糊影响笼统之谈,甚者纯然错误,及其自发现而自矫正,则已前后矛盾矣。平心论之,以二十年前思想界之闭塞萎靡,非用此种卤莽疏阔手段,不能烈山泽以辟新局。就此点论,梁启超可谓新思想界之陈涉。虽然,国人所责望于启超不止于此。以其本人之魄力,及其三十年历史上所积之资格,实应为我新思想界力图缔造一开国规模。若此人而长此以自终,则在中国文化史上,不能不谓为一大损失也。

以“新思想界之陈涉”自名,说明对于昔日所为——其价值主要在“破”——梁启超并无悔意。不过,时至1920年,他转而发愿“为我新思想界力图缔造一开国规模”——要从事思想文化的建设性工作了。

再说“古”与“今”。在《清代学术概论》中凸显的主题是其变奏:“解放”与“复古”。“复古”毋需多言,“人的解放”或者“思想解放”则是近现代的主题。梁启超此书前,有《欧游中之一般观察及一般感想》。上篇谈战后之欧洲,主体是描述欧洲破败相状;下篇是“中国人之自觉”。其中第六节专论“思想解放”:

无论什么人向我说甚么道理,我总要穷原竟委想过一番,求出个真知灼见。当运用思想时,决不许有丝毫先入为主的意见束缚自己。空洞洞如明镜照物,经此以想,觉得对我便信,觉得不对我便反抗。“曾经圣人手,议论安敢到。”这是韩昌黎极无聊的一句话。

挑明了,此处的“思想解放”,就是中文版的康德启蒙说。在《清代学术概论》中,梁启超朝前追溯,把明清之际的顾炎武等视为清学“启蒙期”的代表。进而又把启蒙历史化:

综观二百余年之学史,其影响及于全思想界,一言蔽之,曰“以复古为解放”。第一步,复宋之古,对于王学而得解放。第二步,复汉唐之古,对于程朱而得解放。第三步,复西汉之古,对于许郑而得解放。第四步,复先秦之古,对于一切传注而得解放。夫既已复先秦之古,则非对于孔孟而得解放焉不止矣。

仔细看过来,整个清代学术的调性被确定在“以复古为解放”,意味着梁启超不仅把清学的主脉视为向“轴心期”的回归,以迂回为进步,先凭圣学之名以自保,再行挑战陈说权威之实,而且最终似乎导向为新文化运动的合理性作辩护了。

说梁启超为新文化运动辩护,不等于说他赞成吴虞、陈独秀辈的激烈言论;但是以“思想解放”为旗帜,却与新文化运动同调。平心而论,事关“除心奴”,20世纪初的梁启超早就发出了激烈之先声。在《新民说》中已经说过:“若有欲求真自由者乎,其必自除心中之奴隶始”。“第一,勿为中国旧学之奴隶,第二,勿为西人新学之奴隶。我有耳目,我物我格;我有心思,我理我穷。”故在《清代学术概论》中,梁骄傲地回顾,当初其师康有为大倡设孔教会,“启超不谓然,屡起而驳之”。康有为退出历史舞台中心已久,查《年谱》记载,梁启超此时偶与之交往,仍以师礼待之。但在回顾那段公案时,梁启超并不含糊,大段引用当初《论保教之说束缚国民思想》中驳斥康有为的文字:

今之言保教者,取近世新学新理而缘附之,曰:某某孔子所已知也,某某孔子所曾言也。……然则非以此新学新理厘然有当于吾心而从之也,不过以其暗合于我孔子而从之耳。是所爱者,仍在孔子,非在真理也。万一遍索诸四书六经而终无可比附者,则将明知为真理而亦不敢从矣。万一吾所比附者,有人剔之,曰孔子不如是,斯亦不敢不弃之矣。若是乎真理之终不能饷遗我国民也。故吾所恶乎舞文贱儒,动以西学缘附中学者,以其名为开新,实则保守,煽思想界之奴性而滋益之也。

这段出现在《清代学术概论》中的文字,先后分别见诸《饮冰室文集之九》和《饮冰室专集之三十四》。朱维铮先生在编校《梁启超论清学史二种》时,已经指出《清代学术概论》所引之文字实有所删节。其初衷未改:赞成自由创造可以导致中国思想学术繁荣的主张并无变化。梁启超当然对孔子抱有敬意,当初也说过“孔子之所以为孔子,正以其思想之自由也”那样的颂辞(在《清代学术概论》中此句被删)。但他坚决拒绝走保教一类遏制国民思想创造力的老路,因而继续对旧式士人的思维方式大加挞伐:“中国思想之痼疾,确在‘好依傍’和‘名实混淆’。”两千年的经学都披着孔子的华衮,凡有所创造必附丽于“经”之引用与注解而后可。“此病根不除,则思想终无独立自由之望,启超盖于此三致意焉。”

梁启超的一大可爱之处是有自知之明且异常坦白,他说自己“保守性与进取性常交战于胸中,随感情而发,所执往往前后相矛盾,尝自言曰‘不惜以今日之我,难昔日之我’。”贪多务得,前后矛盾,不注重理论的自洽性,决定了梁启超难以进入近代体系性哲学家之林。但是,作为一个发挥过领导作用的先驱者,在其多变之中自有不变的精神在:他已经超越经学时代的局限,坚持中国学术应该扬弃自缚于注经之方式,学者宜努力保持其独立和个性,并且继续以开放的态度看待世界,才能使得传统的思想文化获得创造性发展。这使我们想起章学诚的一段话:“学问文章,聪明才辩,不足以持世,所以持世者,存乎识也。所贵乎识者,非特能持风尚之偏而已,知其所偏之中亦有不得而废者焉。”(《说林》)用它来品评出离“沉醉西风”之后的梁启超,虽不中亦不远矣。

(作者为华东师范大学哲学系教授)