柳青与《创业史》的未竟之痛

编者按:柳青写作《创业史》,原本的设想就是“描写中国农村社会主义革命”“着重表现这一革命中社会的、思想的和心理的变化过程”。在新中国建设初期,这不仅是一个宏伟的主题,也是一个全新的课题。柳青把他一生最好的年华都倾注在《创业史》上。他在中篇小说《狠透铁》中有一句话:“如果世界上有享受和奋斗的分工,他负责奋斗!”这不啻是柳青自己的人生写照! 一生忠诚于党、忠实于人民,笃定共产主义信仰的柳青被人们誉为“现实主义文学旗手”。柳青对陕西作家产生过难以估量的深厚影响。路遥视柳青为自己的“文学教父”。陈忠实在回顾《白鹿原》的创作历程时说:“我从对《创业史》的喜欢到对柳青的真诚崇拜,除了《创业史》无与伦比的魅力,还有柳青独具个性的人格魅力。我后来意识到这本书和这个作家对我的生活判断都发生过最生动的影响,甚至毫不夸张地说是至关重要的影响。”

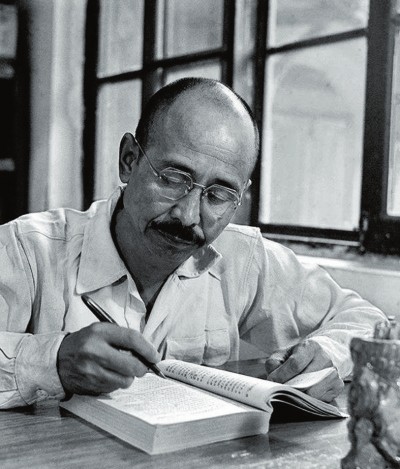

柳青创作照

柳青,原名刘蕴华,1916年出生于陕西省吴堡县,1978年辞世。

柳青20世纪30年代开始文学创作,早期的短篇小说曾结集为《地雷》。1947年创作了第一部长篇小说《种谷记》,反映边区农民生产互助合作生活。

柳青对外国文学作品较为熟知,有较高的外语水平,翻译过英语著作。他还有较高的哲学、美学、文艺理论修养。

柳青是从边区走向共和国的少数文化素养较高的作家之一。这个基点,为他提供了在当代文坛长足发展的可能性。然而,柳青生不逢时,在他的盛年和晚年,极左政治影响破坏了他的创作,妨碍乃至遏止了他的文学天赋的发挥。及至共和国走上正轨之后,他却溘然长逝了! 柳青的文学创作生涯构成了一个令人深深叹息、也发人深思的悲剧。

《创业史》受到的争议与关注

作为作家的柳青,其作品有多部长篇小说,有若干篇中短篇小说,还有散文、论文等,而其代表作无疑是《创业史》。这是作家后半生乃至毕生心血的凝聚,也是为他赢得千万读者、赢得当代文学史地位的作品。这部作品具有先天的重要性与复杂性,从而引起文学理论界对这部作品长期的关注与争议。

《创业史》在所有反映新中国初期农业合作化的作品中,以其内涵的凝重与深厚,以其若干成功的人物形象,达到出类拔萃之境地。它一问世,立即获得评论界的喝彩。但是,由于它自身客观存在薄弱之处,评论界从1961年开始的一边倒赞扬的现象不可能长久持续。1963年后半年严家炎发表《关于梁生宝形象》,发出了有限度的批评声音。

严文对《创业史》的主人公梁生宝形象塑造提出质疑:“在土改后互助组合作事业的初期,实际生活中梁生宝式的新人还只是萌芽,而像他这样成熟的尤其少。从好些事件和经历看,如有些同志已经指出的,梁生宝都像作家在散文特写中所写的王家斌。然而较之这个生活原型,艺术形象的梁生宝有了许多变动和提高,政治上显然成熟和坚定得多。王家斌想买地,这点在小说中被不留痕迹地删去……除了从长安县(今长安区)亲身经历的生活中作这些发掘、加高外,作家还研究和利用了全国各地先后涌现的大量新人新事材料……加以概括提高,突出了一些在后来历史发展中逐渐普遍成长起来的新因素、新品质,从而塑造了梁生宝这个相当理想的正面形象。这个方向不能不说是完全正确的。然而,也正是在实践这个方向时,方法上发生了问题:是紧紧抓住作为先进农民的王家斌那种农民的气质,即使在加高时也不离开这个基础呢,还是可以忽视这个基础? 是让人物的先进思想和行为紧紧跟本身的个性特征相结合呢? 还是可以忽视其个性特征?”

严文将梁生宝形象的艺术塑造方式的成败得失归纳为“三多三不足”:“梁生宝形象的艺术塑造也许可以说是‘三多三不足’:写理念活动多,性格刻画不足(政治上成熟的程度更有点离开人物的实际条件);外围烘托多,放在冲突中表现不足;抒情议论多,客观描绘不足。‘三多’未必是弱点(有时还是长处),‘三不足’却是艺术上的瑕疵。当然,这并不是指梁生宝形象艺术塑造的全部而言的……这个形象也有很多写得好的地方,有成功的一面。”

很多评论文章对严文提出批评,认为梁生宝是成功的个性与共性统一的艺术典型。不只评论家们为梁生宝形象做出辩护,而且一贯对自己作品评论持沉默态度的《创业史》作者也一反常态,急迫发表文章驳斥严文,并且把这种艺术讨论提高到了政治“原则”的高度。这难免偏激,招致物议,但在当时文坛的极“左”气候下,也不难理解。其时,所谓塑造无产阶级英雄形象是文艺的根本任务这一教条尚未正式出笼,但在艺术实践上,艺术家们已在执行这个教条了。似乎批评作品中“头号”英雄人物就是批评作品整体。这是特殊历史时期所发生的特殊文艺现象。

时至当今,人们已不难接受严文的批评。事实上,梁生宝作为艺术形象,在真实性上存在不足,其形象的丰富性、独特性不足,典型化程度不高。

梁生宝形象塑造上的缺失,其形成原因,主要不在于作家的才力,而在于作家文艺观上的局限。尽管柳青是一位很有思想的作家,他也难免受到俗套的束缚。

柳青在创作中受到极“左”时风的影响,最显著者莫过于“文化大革命”后,他在《创业史》再版时加上了批判刘少奇的内容:“土地改革以后,刘少奇等人散布的所谓‘错误的、危险的、空想的农业社会主义思想’呀,‘确立新民主主义秩序’呀,‘四大自由’呀,‘确保私有财产’呀,等等,等等,造成干部思想上的混乱,社会上资本主义思想的泛滥,到1953年冬天才刹住了这股逆流。”

人们很难理解,一贯沉稳持重的老作家柳青为什么要紧跟这个“形势”,赶这个浪潮呢? 不久,刘少奇的冤案平反了,《创业史》又不得不删掉这些内容。

其实,柳青修改《创业史》插入批刘内容的这一戏剧性情节的发生,并非偶然,是他文艺为政治服务文艺观的某种反映。

柳青曾宣称,《创业史》“写的是社会主义制度的诞生”,也就是说,写的是私有制的灭亡,公有制的诞生。这正是《创业史》的题旨所在。由柳青审定的《创业史》“出版说明”写道:“《创业史》是一部描写中国农村社会主义革命的长篇小说,着重表现这一革命中社会的、思想和心理的变化过程。”

无疑,《创业史》和其他反映农业合作化的小说之为政治服务有所不同,前者深刻一些,后者肤浅一些。后者往往堕入写“问题”、写“政治事件”之中,前者写了社会变迁中的“思想”和“心理”,这已进入较深层次。

《创业史》以主人公梁生宝的命运为轴心构思,这比起以理念、以事件为轴心构思小说显然高明得多,但是,仅仅如此还不够。《静静的顿河》也以主人公葛利高里的命运为轴心构思作品,但这二者又有区别。《创业史》关注的是梁生宝的政治命运,而《静静的顿河》关注的是葛利高里的人生命运或人性、人道主义命运。因之,文学意义上,前者显得片面,而后者显得深刻。在《创业史》里,直接表现政治斗争,而《静静的顿河》则将政治斗争作为背景处理,写政治生活中人性、人道主义的扭曲与坚持。

诚然,苏联的社会、文坛与中国不同。要求柳青的文学观与肖洛霍夫一致是荒谬的。柳青的文艺为政治服务的文学观的形成有其历史条件,我们不能苛求柳青。但是,20世纪五六十年代也有突破这种文学观的尝试,例如《小巷深处》《在悬崖上》及《陶渊明写〈挽歌〉》等。

由此可见,柳青文学观的局限,既是时代的,也是个人的。从柳青的知识结构而言,他阅读最多、消化吸收最多的还是外国批判现实主义的作品。他的理论素养也高出一般作家。他本来有希望取得更大的文学成就。然而,历史的遗憾在于,他没有突破这个局限。

举家迁到皇甫村,一住14年

柳青在20世纪60年代及70年代,多次向文学工作者提出“三个学校”“六十年一个单元”的主张。这事实上也是他个人创作行为的规范和创作经验的总结。

所谓“三个学校”,即是从事文学创作的人要终生置身于“生活的学校、政治的学校和艺术的学校”。在这三个“学校”里,一直学习到老,工作至死。所谓“六十年一个单元”,就是要把文学创作当作终生的事业,绝不可见异思迁。柳青本人正是这样身体力行的。

共和国成立后,柳青创作了反映保卫延安战争的长篇小说《铜墙铁壁》。这部小说,无论思想或艺术,都没有达到作家预期的目的,也未能很好满足读者的需要。个中主要原因在于,作家并未亲身经历这场战争,他主要是依赖采访记录创作的,写成长篇先天不足。柳青坚信,生活是创作的基础。为了反映共和国的革命与建设,柳青决定深入生活。

1952年,柳青完成《铜墙铁壁》后,任《中国青年报》文艺副刊部主编。为了深入生活,他毅然辞别京华的现代都市生活,举家迁到陕西省长安县皇甫村。他对神禾塬崖畔的一座破寺略做修葺,作为住宅。他身兼长安县县委副书记。为了和农民打成一片,便于工作和生活,他穿起农民的服装,全家过着农民的清贫生活。

由于他的农民服饰装束,曾几次被省、县机关的门卫视为农民而盘查。往往是碰到认识他的干部,才为他解脱尴尬。

柳青在皇甫村定居14年,如果不是“文化大革命”的干扰,他很可能终老于斯。

他在这里,以一个社员的标准要求自己,他以自己农民化而自豪。他屏绝了城市生活的享受,住农家院落,穿农民的衣服,吃农民一样的伙食,以步当车,挎个小篮上集镇打酱油、醋,买食盐,和农民一起排队购物,不认识的人,总把他当作一个农民老汉。

他扎根农村生活,不止个人付出了代价,连全家人也为之付出代价。柳青的妻子马葳曾对《创业史》的责任编辑说:“我们家有两个灶。小灶,专门给柳青的;大灶,我和孩子们的。客人们来了,都和柳青吃小灶……”这位编辑吃完饭到院中散步,无意间走进厨房,看见马葳和孩子们“团团围在一个大锅旁,满满一锅菜粥,没有干粮,也没有炒菜,每人捧着碗,就这么吃着……”这位编辑傻眼了:这就是著名作家柳青的妻儿所吃的伙食!

他克制不住自己的情绪,问柳青:“你生活这样紧迫,为什么还要将《创业史》的全部稿费,都捐献给皇甫村人民公社呢? 一万多元,你留下一部分不好吗? 你做得太过分了!”

柳青望着这位编辑,深沉而严肃地说:“我这一生再不想有什么变动,只想在皇甫村生活下去。我在这里,只想做好三件事:一是同基层干部和群众搞好关系;二是写好《创业史》;三是教育好子女。你想想,我身在农村,生活在人民群众之中,谁都知道我写书,宣传和私有制、私有观念彻底决裂。今天出书了,拿了巨额稿费,全部揣进自己的腰包,改善个人的生活,农民会怎么看呢? 他们会说:‘这老汉住在这里写我们,原来也是为他个人发家呀!’如果这样,我还怎么在皇甫村住下去!《创业史》还能写下去吗?”编辑听得心服,但仍激动地说:“你说得对! 但是你们生活在农村,除了供应口粮外,吃菜和用具都在自由市场买,费用高于过去好几倍。你也要考虑一下目前你们生活的实际状况呀!”柳青说:“我是从实际出发的,面对这样的现实,我和我的家庭,只能吃苦、节俭,不能向生活在大城市的作家看齐。如果顾虑多端,只图眼前利益,为自己打算,势必影响我今后的生活和写作,将来后果一明显,懊悔不及。我以为凡是从实际出发的事情,即使做的时候,不那么令人愉快,也不得不做;相反的,不从实际出发的后果,可能更不愉快!”

柳青的中篇小说《狠透铁》中有句话:“如果世界上有享受和奋斗的分工,他负责奋斗!”这不正是柳青人生的写照吗!

柳青的创作态度非常严肃,也特别能吃苦。他把创作称为“爬坡”。为了写《创业史》,他从1954年至1956年整整“爬”了三年“坡”。最苦,也是最关键的是1956年,这一年,他几乎忘记了妻子,忘记了孩子,忘记了自己的身体,忘记了一切。他食不香,睡不宁,身体衰弱,长满一身黄水疮。事后他说:“那才真是‘脱胎换骨’,狼狈极了。终于闯过了这一关,吃饭,饭香了;喝茶,有味了;人也胖了。”

柳青的创作速度很慢,每天写一张稿纸,有时还写不满一张。有人劝他,不可以写得快些吗? 他笑笑,用手指指着他那光亮的前额,说:“不行啊! 我是一个字一个字往出抠哩!”

柳青曾说:“人家都是坐着写书,我是站着写的。”他写小说的时候,总是在房子里踱过来踱过去,他想好一段,觉得满意了,停下来,站在桌边,急急记下。之后,又踱步……他在创作上的毅力,令人惊叹。

所以,1958年各行各业大放“卫星”时,他在有关会议上总是沉默不语。会议主持人一再动员他表态时,他为难地说:“我不会,我放不了……”他没有赶时髦、赶潮流,回到家里,仍然静心一字一字地写作《创业史》第二部。

柳青把自己视为皇甫村的一户社员,他曾幽默地向他人说,皇甫村有几十户人家都是农业人口,只有三户非农业人口,一户是铁匠,一户是修自行车的,一户就是他——写书的。1959年中国青年出版社给柳青寄来16000元的稿费,柳青拿到公社,要求全部捐献。有关人士劝他留一点补贴家用,他也拒绝了。他说:“公社正在发动社员筹资搞社办工业,我也是个社员,为什么不要? 其他社员都把自己每年的收获交给集体,为啥不要我的?”后来,公社用这笔钱办了个农械厂。分社时,公社领导征求柳青的意见。他说:“我已经投资公社了,怎样处理,我不加干涉。”公社研究后,把这笔钱盖的房子全部拨给了王曲医院。

柳青原本打算在皇甫村终老,用毕生的心血完成四部《创业史》的创作。然而,天有不测风云,1966年开始的“文化大革命”风暴打乱了柳青的人生安排。十四年的皇甫生活结束了,造反派把他及家人揪回西安作协机关,他开始了接受批斗的非人生活。

柳青离开皇甫村,是切断了他和生活的血肉相连的关系,也就是破坏了他创作《创业史》的特殊环境,这就注定了《创业史》夭折的悲剧。

柳青的晚年,有着庞大计划

精明如柳青者,也无法安排自己的一生,或者说,受时势所左右,他难以实现自己“六十年一个单元”,终生居住皇甫村完成《创业史》四部的理想。

柳青扶着拐杖、抱着哮喘喷雾瓶,挪动着艰难的步履迈进“牛棚”。但是,他仍高昂着瘦小的头颅,眼里有着不屈的光芒。

每当造反派把他们揪出去示众或批斗时,总是喝令“自报家门”。一般人都不敢对抗,而柳青与众不同、独树一帜,他昂首挺胸,一字一字地清晰回答:“柳青,受审查的共产党员!”

“四人帮”的追随者暗示要“结合”柳青,他却嗤之以鼻:“我不能和他们在一起,我不能拿我三十年的党龄同历史开玩笑!”他的高风亮节令人们敬仰。

在牛棚里,柳青的病残之躯受到种种折磨,人格更是蒙受屈辱。1968年,他曾自杀过一次。事后,他如此回忆这件事:

那时,我确实想自杀,这是我唯一能采取的反抗和自卫的形式。我在触电时,心里很坦然,很从容,很清楚。电把我的手心击黑了,烧焦了,我昏死过去,什么也不知道了。这是真的! 肉体上是很痛苦的……当时,我的对手,想干什么? 要干什么? 等待我的是什么? 我清清楚楚! 我主动采取自己处置自己的手段,这是对付他们和改变我的处境唯一能采取的手段。我这样做,是他们万万也没有料到的! 他们惊慌了! 害怕了!不知所措,怕承担历史的罪责! 正是这样,我生还了。你不要从现象上看问题,尽管我主动采取自己处置自己的手段,但我可以告诉你,我对自己的信仰没有动摇,我的精神支柱没有垮! 我在任何情况下,也不会消沉的! 尽管我自己,我的亲人,我的孩子,都付出了重大代价,但是,我们都有一颗纯洁的革命良心,都有一颗随时准备为我们的信念牺牲的决心! 给我戴上了好几顶反革命帽子,强迫我下跪弯腰,无休止地游斗;让我挨饿受冻,不准我外出看病……这一切为了什么? 不都是为了让我屈服吗!我不屈服,他们最终只能毁灭我的身体,却毁灭不了我的思想、我的精神,我的信念! 所以我没有悲观、没有感伤,没有卑贱的举动,没有损害别人的行为! 我一桩桩,一件件回忆了我在“牛棚”中的所作所为,问心无愧,没有任何可以指责的! 我一生写下了好几部书,人民从来没有否定过它,我能违心地把自己臭骂一顿,全部否定吗? 我不能! 我尊重自己和自己的作品,决不糟蹋自己和自己的作品,决不人云亦云,决不出卖灵魂! 我对我从事的事业,从来没有怀疑过、动摇过,没有这样一个信念,我的精神支柱就垮了。有了这样一个信念,我就敢于牺牲自己的一切!

柳青虽活了下来,他的妻子马葳却于1969年舍身于长安农村水井。柳青说:“她承受了来自各方面她所不能承受的压力。她受到比我更大的痛苦与折磨。她在丈夫、孩子的生命全无保障,一家人的衣食住行全都走投无路的状况下,最后选择了这条路。她是想以自己的牺牲,揭露残暴,唤起人们的同情,让孩子们活下去! 她走这条路,是她进行反抗、斗争唯一能使用的武器!”

家破人亡的柳青失去了相濡以沫的生活伴侣,失去了工作上的得力助手。

柳青从实践中认识了“文化大革命”运动。他曾悄悄对“牛棚”的难友说:“这并不是真正的群众运动,更谈不上‘革命’二字。”他的心情也渐渐平静下来。

柳青刚刚获得“解放”,便设法到北京去看病。在运动中,他的身体已被折磨得变了相。在北京依靠中国青年出版社编辑朋友的帮忙治病,得不到组织的安排,毕竟不是长法。无奈中,他给周恩来总理写了封信。在信发出后的第七天,中央卫生部办公厅奉命安排柳青去阜外医院检查身体。

周恩来总理生前曾嘱咐柳青:“把身体搞好,把四部写完。”柳青也抓紧治病,同时开始做修改《创业史》第二部的准备工作。

得知“四人帮”垮台的消息后,在医院的柳青,兴奋异常,一向不大写诗的柳青,也难以抑制内心的喜悦,尽情歌吟:

遥传京中除四害,未悉曲折泪满腮。儿女拍手竞相告,病夫下床走去来。忧愤经年无吉日,欢聚一夕新春开。问讯医师期何远? 创业史稿久在怀。

柳青一方面治病,一方面抓紧一切时间,修订《创业史》第一部,加工《创业史》第二部。第二部的手稿在“文化大革命”初期被造反派抄走不知下落,柳青对抄家中的一切损失均不在乎,连抄家清单也不看一眼,唯独对心血凝结的第二部手稿视为至宝,视为命根,忧心如焚。后来终于在一位热爱文学的大学生的辛劳追寻中失而复得。柳青一时难以完成第二部的全部加工任务,只好先出版其上卷。虽然那是一个单薄的小册子,但已是柳青于病中倾其心血所为,委实不易。

柳青的晚年,虽身体衰病,仍胸怀大志,有着庞大的工作计划。他不只想完成《创业史》,想写几个中短篇,还想完成《艺术论》理论著作。当他后来发现自己身体难以支持时,只好改变计划,倾其全力加工《创业史》第二部。然而,这个计划也不曾完成。

柳青是一个聪明人,在他病情加重后,他已预感到时日无多,但他又是理智刚强者,能克制自己,不在孩子和朋友面前有所流露。一次,大夫刚刚查完房,孩子正好不在身边,他悄悄地乞求大夫,说:“你让我再活上两年,有两年的时间,我就可以把《创业史》写完了!”有经验的医生知道这是不可能的,忍着泪安慰柳青:“不要多想,不要多想! ……”

在陕西省文艺界为柳青所召开的追悼会上,有一位老作家送了这样一副挽联:创业未竟身先死,千古文苑恨难平!

对于《创业史》,尽管人们一直在争议,它也还要经受历史的检验,但无论如何,它的四部如能全部完成、构成完璧总是幸事,而中途辍笔终究是一个令文坛无尽叹息的憾事。

(本文作者赵俊贤,摘自《宅兹中国:文化自信与中华文明的核心价值》,徐晔主编,西北大学出版社2019年12月第一版,定价:128.00元)

(文字由燕婵整理)