吴中杰:鲁迅画论

鲁迅从小喜爱图画,年既老而不衰。他能画,有《朝花夕拾》插图“活无常”为证,但不常画,不是画家;他善于艺术设计,民初时曾参与国徽的设计,后又为北京大学设计过校徽,还常为自己编辑出版的书籍杂志设计封面和版式,但不以此为业;他有极高的鉴赏力,可谓美术鉴赏家。二十世纪一〇年代初刚到北京不久,他曾买过当时名画家林琴南的画叶,看后的评价是“亦不甚佳”;他藏画甚富,却从来不用以贸利,倒是常常自费翻印出来做普及推广工作;他不会木刻,却是新兴木刻艺术的倡导者,从而培养了一批木刻人材,在中国画坛上组成一支生力军,开创了一个艺术领域;他对美术常有所论,是个美术评论家,但没有画论专著,主要是通过杂文、序跋、书信和演讲等形式来发表意见,因为具有现实针对性,其作用远胜过一些学院派的高头讲章。

“活无常”,鲁迅绘

从学院派的眼光看来,他的理论不成系统,没有体系,算不得美术家或美学家。而鲁迅也并不想做什么家,他在遗嘱中曾谆谆告诫他的儿子,“万不可去做空头文学家或美术家”。他所看重的是切实有用的工作,就美术方面而言,就是推动艺术创作,提高群众欣赏水平。

因此,从当时美术界的创作实际和文化界的论争中心出发,来看鲁迅的美术评论,也许更能体会出它的历史作用。

从文字记载上看,鲁迅最早的美术评论,是一九一二年六七月间在教育部举办的夏期讲演会上所讲的《美术略论》,一共讲了四次,应该是有系统的论述,可惜没有留下讲稿,也不见听讲者记述,无从了解其内容。其次是一九一三年二月发表在《教育部编纂处月刊》第一卷第一册上的署名文章《拟播布美术意见书》(以下简称《意见书》)。其时,临时教育会议已取消原教育总长蔡元培所提出的审美教育方针,但鲁迅仍写出这份《意见书》,意在逆向而行,继续推行审美教育。因此,这份意见书,可以看作鲁迅坚持审美教育方针的计划书。

在这份《意见书》里,鲁迅首先对“何谓美术”做出界定。他说:“盖凡有人类,能具二性:一曰受,二曰作。受者譬如曙日出海,瑶草作华,若非白痴,莫不领会感动;既有领会感动,则一二才士,能使再现,以成新品,是谓之作。故作者出于思,倘其无思,即无美术。然所见天物,非必圆满,华或槁谢,林或荒秽,再现之际,当加改造,稗其得宜,是曰美化,倘其无是,亦非美术。故美术者,有三要素:一曰天物,二曰思理,三曰美化。”离开了这三个要素,便不成美术。所以鲁迅认为美术与他物的界域极严:“刻玉之状为叶,髹漆之色乱金,似矣,而不得谓之美术。象牙方寸,文字千万,核桃一丸,台榭数重,精矣,而不得谓之美术。几案可以弛张,什器轻于携取,便于用矣,而不得谓之美术。太古之遗物,绝域之奇器,罕矣,而非必为美术。重碧大赤,陆离斑驳,以其戟刺,夺人目精,而非必为美术,此尤不可不辨者也。”

鲁迅藏南阳汉画像砖

不过,这里所谓“美术”,与时下通行意义上专指造型艺术者又有所不同,它是所有艺术门类的通称。鲁迅从上述三要素出发,认为“苟合于此,则无间外状若何,咸得谓之美术;如雕塑,绘画,文章,建筑,音乐皆是也”。这就是说,他在《意见书》中所论述的,不仅是造型艺术,而且是整个艺术或美学领域。只是本文仅从造型艺术一项着眼而已。

这份《意见书》可谓鲁迅艺术论的纲领。他此后的许多画论,也正是从上述三要素出发加以论述的。

一、美术创作的现实性

艺术,是现实的反映;绘画,是生活的摹写。所以艺术与现实的关系,便是艺术论中的首要问题。正是从这一点出发,鲁迅论画,特别强调其真实性;从现实出发,符合生活实际,这是他对画家的基本要求。

艺术创作必然有夸张,也会有变形,但只要从现实出发,读者总能从中看到当时的生活实际状况。所以鲁迅常常叫人从绘画中去考察历史面貌。比如,青年作家姚克要写历史小说,向鲁迅请教有关秦代的典章文物,鲁迅就建议他去看汉代石刻,说:“生活状况,则我以为不如看汉代石刻中之《武梁祠画像》……汉时习俗,实与秦无大异,循览之后,颇能得其仿佛也。”(1934年2月11日信)他自己曾经打算翻印所收藏之汉画像石,也是从反映当时之生活状况出发来取材。他在一九三五年十一月十五日致台静农信中说:“我陆续曾收得汉石画像一箧,初拟全印,不问完或残”,但“材料不完,印工亦浩大,遂止;后又欲选其有关于神话及当时生活状态,而刻划又较明晰者,为选集,但亦未实行。南阳画象如印行,似只可用选印法”。对外国生活情况的了解,也往往借助于书籍的插图。他在《〈死魂灵百图〉小引》中说:“不过那时的风尚,却究竟有了变迁,例如男子的衣服和现在虽小异大同,而闺秀们的高髻圆裙,则已经少见;那时的时髦车子,并非流线形的摩托卡,却是三匹马拉的篷车,照着跳舞夜会的所谓炫眼的光辉,也不是电灯,只不过许多插在多臂烛台上的蜡烛:凡这些,倘使没有图画,是很难想象清楚的。”据戏剧家于伶回忆,鲁迅在观看果戈理话剧《钦差大臣》的演出后,曾对剧组人员说,服装可参考《死魂灵》插图中的绘画,务必不能走样。这都是因为古代的石刻和外国的插图能够如实反映现实生活状况之故。

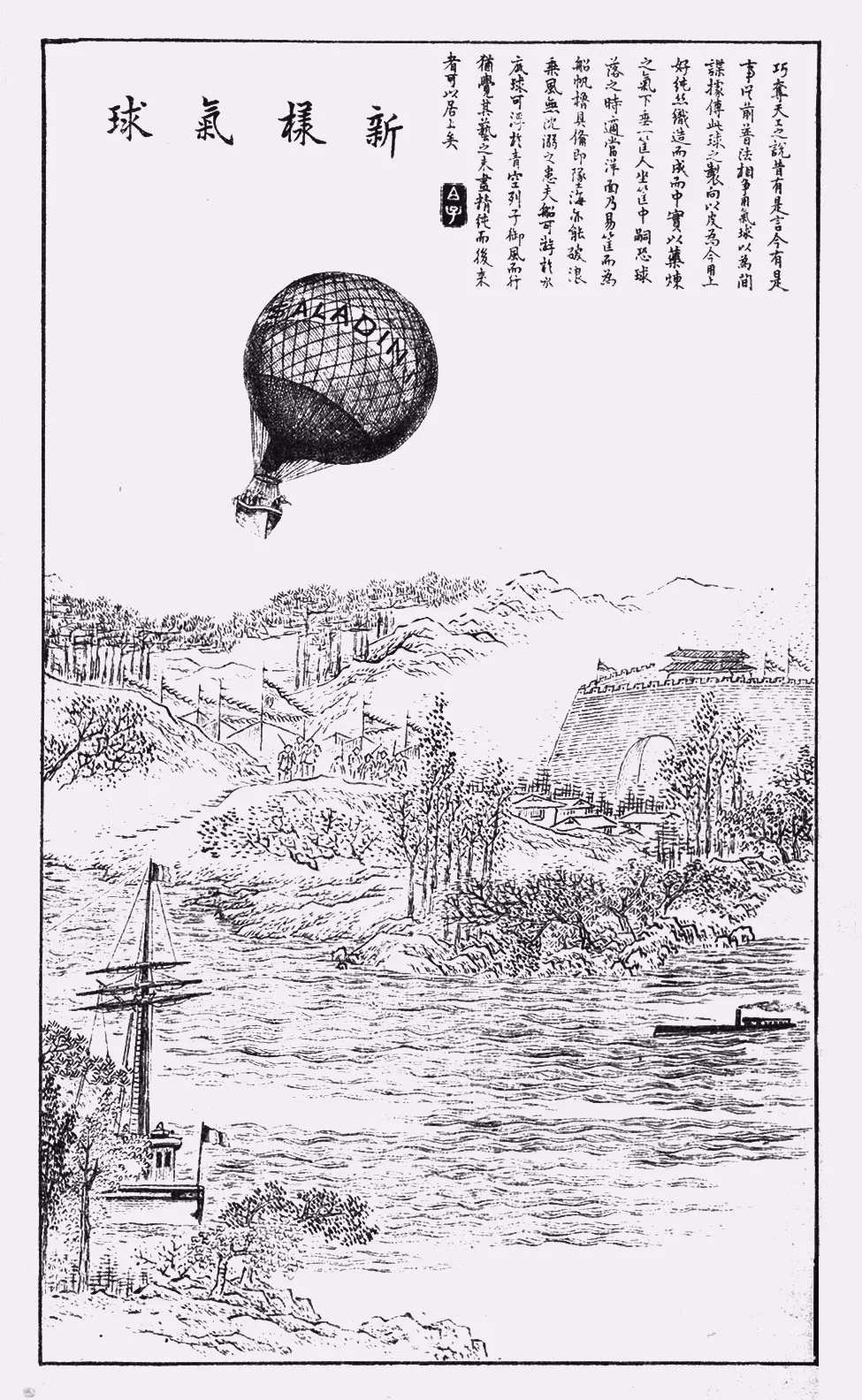

但现代有些画家,却常常不能遵守这条基本规律。当他画他所熟悉的生活时,是能够传神的,但一画起他所不熟悉的场景时,就要闹笑话了。吴友如是中国近代时事画报的开拓者,他主笔的《点石斋画报》在晚清时期影响很大。鲁迅说,他画“老鸨虐妓”“流氓拆梢”之类,实在画得很好,因为他看得太多的缘故,“但对于外国事情,他很不明白,例如画战舰罢,是一只商船,而舱面上摆着野战炮;画决斗则两个穿礼服的军人在客厅里拔长刀相击,至于将花瓶也打落跌碎”(《上海文艺之一瞥》)。所以鲁迅在介绍点石斋画作时,特别指出:“图中异域风景,皆出画人臆造,与实际相去远甚,不可信也。”(《题〈漫游随录图记〉残本》)而且,吴友如因为印《点石斋画报》,每月要画四五十张,因为多画,所以后来就油滑了,这也为鲁迅所不满,“但可取的是他观察的精细,不过也只以洋场上的事情为限,对于农村就不行”(1934年4月9日致魏猛克信)。

《死魂灵》插图,[俄]阿庚绘,引自《死魂灵百图》

李毅士是当时著名的美术家,但他画的历史画同样离历史真实甚远。鲁迅在一九三四年六月二十一日致郑振铎信中说:“但位高望重如李毅士教授,其作《长恨歌画意》,也不过将梅兰芳放在广东大旅馆中,而道士则穿着八卦衣,如戏文中之诸葛亮,则于青年又何责焉呢?”同年三月二十四日致姚克信中也曾提及此事,并说:“何怪西洋人画数千年前之中国人,就已有了辫子,而且身穿马蹄袖袍子乎。”的确,外国有些画家画中国事情,也是距离历史真实很远,“他们看中国,是一个谜,而知识甚少,他们画五六百年前的中国人,也戴着红缨帽,且拖着一条辫子,站在牌楼之下,而远处则一定有一座塔——岂不哀哉”(1934年1月1日致郑振铎信)。

这种描写异国人物或古代景象所出现的错误,显然是不熟悉外邦事物和本国历史之故。而有些画家,则连本国现代常见的人物和景象也画得走了样,那显然是人体解剖知识的欠缺和素描功夫的不足之故。鲁迅在与青年木刻家通信时,常指出他们画作的不实之处。如一九三三年七月十八日致罗清桢信中说:“高徒的作品,是很有希望的,《晚归》为上,《归途》次之,虽然各有缺点(如负柴人无力而柴束太小,及后一幅按远近比例,屋亦过小,树又太板等),而都很活泼。《挑担者》亦尚佳,惜扁担不弯,下角太黑。《军官的伴侣》中,三人均只见一足,不知何意?《五一纪念》却是失败之作,大约此种繁复图像,尚非初学之力所能及,而颜面软弱,拳头过太(大),尤为非宜,此种画法,只能用作象征,偶一驱使,而倘一不慎,即容易令人发生畸形之感,非有大本领,不可轻作也。”这种将工人的拳头画得过大,大概是想强调工人有力量,与对革命艺术的错误理解有关。同年十月二十六日在收到罗清桢的木刻《法国公园》后,又复信道:“这一枚也好的,但我以为一个工人的脚,不大合于现实,这是因为对于人体的表现,还未纯熟的缘故。”次年二月二十六日信中说:“《劫后余生》中蹲着的女人的身体,似乎大了一点,此外都好的。”十月二十一日信中又再次强调说:“先生的印木刻,的确很进步,就是木刻,也很进步,但我看以风景为最佳,而人物不及,倘对于人体的美术解剖学,再加一番研究,那就更好了。”此外,如一九三四年三月二十八日致陈烟桥信中,对他的木刻《游击队》提意见道:“一,背景,想来是割稻,但并无穗子之状;二,主题,那两人的面貌太相像,半跪的人的一足是不对的,当防敌来袭或豫备攻击时,跪法应作ㄣ,这才易于站起。”同年四月五日信中说:“这一幅构图很稳妥,浪费的刀也几乎没有。但我觉得烟囱太多了一点,平常的工厂,恐怕没有这许多;又,《汽笛响了》,那是开工的时候,为什么烟通上没有烟呢?又,刻劳动者而头小臂粗,务须十分留心,勿使看者的‘畴形’之感,一有,便成为讽刺他只有暴力而无智识了。”一九三四年六月六日致陈铁耕信中说:“《岭南之春》的缺点是牛头似乎太大一些。”一九三四年十月九日致张慧信中说:“拜观各幅,部分尽有佳处,但以全体而言,却均不免有未能一律者。如《乞丐》,树及狗皆与全图不相称,且又不见道路,以致难云完全。”

鲁迅很注重绘画的写实性,以上这些意见,大都由此而发。他并不否定写意画,而且还很赞赏它的简洁笔法和传神特点,在提到俄国人善于给别人取名号的本领时,说道:“这正如传神的写意画,并不细画须眉,并不写上名字,不过寥寥几笔,而神情毕肖。”(《五论“文人相轻”——明术》)但对那种太脱离基本形的写意笔法,却提出了非议:“我们的绘画,从宋以来就盛行‘写意’,两点是眼,不知是长是圆,一画是鸟,不知是鹰是燕,竞尚高简,变成空虚,这弊病还常见于现在的青年木刻家的作品里。”所以他提倡青年木刻家,应学习苏联木刻家的写实风格,“注意于背景和细致的表现”(《记苏联版画展览会》)。

在鲁迅看来,即使是夸张性的,而且常将描写对象加以丑化的漫画,仍须坚持它的真实性。他说:“漫画的第一件紧要事是诚实,要确切的显示了事件或人物的姿态,也就是精神。”这就是说,艺术的真实性并非机械的摹仿,而是要把对象的精神实质表现出来。所以他接着说:“漫画要使人一目了然,所以那最普通的方法是‘夸张’,但又不是胡闹。无缘无故的将所攻击或暴露的对象画作一头驴,恰如拍马家将所拍的对象做成一个神一样,是毫没有效果的,假如那对象其实并无驴气息或神气息。然而如果真有些驴气息,那就糟了,从此之后,越看越像,比读一本做得很厚的传记还明白。关于事件的漫画,也一样的。所以漫画虽然夸张,却还是要诚实。‘燕山雪花大如席’,是夸张,但燕山究竟有雪花,就含着一点诚实在里面,使我们立刻知道燕山原来有这么冷。如果说‘广州雪花大如席’,那可就变成笑话了。”(《漫谈“漫画”》)

《点石斋画报》之一

当然,人物的不合比例,景物的违背实情,也并不一定全是不懂解剖学或者素描功夫欠缺之故,有些则是受到现代派的影响,故意如此的。

鲁迅并不一概拒斥现代派艺术,他曾对印象派画家高更很感兴趣。一九一二年七月十一日日记中记他那天收到一个小包,内有“P. Ganguin:《Noa Noa》”(高更《诺阿诺阿》)一册,他当天就开卷,“夜读皋庚所著书,以为甚美;此外典籍之涉及印象宗者,亦渴欲见之”。这种兴趣一直保持到晚年,一九三二年还购买了《诺阿诺阿》的日译本,一九三三年还想翻译此书,并将它列入《文艺连丛》,发布了出版预告,可惜终于未成。但是,对于太怪的绘画,鲁迅却并不欣赏。据刘汝醴记录的一九三〇年二月一日《鲁迅在中华艺术大学讲演录》中说:“到了十九世纪,绘画打破了传统技法。新派画摒弃线条,谓之线的解放,形的解放。未来派的理论更为夸大。他们画中所表现的,都是画家观察对象的一刹那的行动记录。如《裙边小狗》《奔马》等都有几十条腿。因为狗和马奔跑的时候,看去不止四条腿。此说虽有几分道理,毕竟过于夸大了。这种画法,我以为并非解放,而是解体。因为事实上狗和马都只有四条腿。所以最近有恢复写实主义的倾向,这是必然的归趋。”类似的意见,还见于他的书信和文章中。如一九三四年六月二日致郑振铎的信中:“本月之《东方杂志》(卅一卷十一号)上有常书鸿所作之《裸女》,看去仿佛当胸有特大之乳房一枚,倘是真的人,如此者是不常见的。盖中国艺术家,一向喜欢介绍欧洲十九世纪末之怪画,一怪,即便于胡为,于是畸形怪相,遂弥漫于画苑。而别一派,则以为凡革命艺术,都应该大刀阔斧,乱砍乱劈,凶眼睛,大拳头,不然,即是贵族。我这一回之印《引玉集》,大半是在供此派诸公之参考的,其中多少认真,精密,那有仗着‘天才’,一挥而就的作品,倘有影响,则幸也。”

鲁迅反对那些违背生活实际,看不懂的图画,除了坚守文艺的真实性之外,还与观众的接受度有关。鲁迅是从启蒙主义出发来提倡美术的,所以他说:“但要启蒙,即必须能懂。懂的标准,当然不能俯就低能儿或白痴,但应该着眼于一般的大众。”(《连环图画琐谈》)这就与思理有关。

二、思理为妙,神与物游

思理的提法,据唐弢先生的考证,源于《文心雕龙》神思篇:“物以貌求,心以理应”,“思理为妙,神与物游”(《论鲁迅的美学思想》)。这是指作家的心灵对于外物的感知和认识,于是就有了思想上的诉求。

鲁迅在强调生活真实性的同时,又很重视艺术作品的思想性。五四时期,他看到上海《时事新报》星期图画增刊《泼克》上一些思想顽固、人格卑劣的西洋式漫画,就发表杂感道:“进步的美术家,——这是我对于中国美术界的要求。”“美术家固然须有精熟的技工,但尤须有进步的思想与高尚的人格。他的制作,表面上是一张画或一个雕像,其实是他的思想与人格的表现。令我们看了,不但欢喜赏玩,尤能发生感动,造成精神上的影响。”“我们所要求的美术家,是表记中国民族知能最高点的标本,不是水平线以下的思想平均分数。”(《随感录四十三》)

所以,鲁迅反对那些以高逸、放达为美名来掩饰,“画的是裸女,静物,死,写的是花月,圣地,失眠,酒,女人”的颓废艺术(《“民族主义文学”的任务和运命》),而看重那些反映民间疾苦,表现斗争精神的作品。他喜欢司徒乔的画,因为画中所描画的深红和绀碧的栋宇,白石的栏杆,金的佛像,肥厚的棉袄,紫糖色脸,脸上深而多的皱纹,“凡这些,都在表示人们对于天然并不降服,还在争斗”,“表示了中国人的这样对于天然的倔强的魂灵”(《看司徒乔君的画》)。他还在司徒乔的画展上买了两幅画《五个警察一个0》和《馒店门前》,前一幅画的是五个警察围殴一个孕妇的暴行,后一幅则画一个饥饿老人面对店里刚出笼的馒头所受到的诱惑,都有很强的社会性。鲁迅对德国版画家凯绥·珂勒惠支大加赞赏,因为“她以深广的慈母之爱,为一切被侮辱和损害者悲哀,抗议,愤怒,斗争;所取的题材大抵是困苦,饥饿,流离,疾病,死亡,然而也有呼号,挣扎,联合和奋起”(《〈凯绥·珂勒惠支版画选集〉序目》)。柔石被害时,鲁迅就在《北斗》杂志上发表了一幅珂勒惠支的木刻《牺牲》,是一个母亲悲哀地献出她的儿子去,表示了他对柔石的纪念。在晚年重病之时,鲁迅还编选出版了《凯绥·珂勒惠支版画选集》,并亲自折叠付钉。他在题赠许寿裳的书上写道:“印造此书,自去年至今年,自病前至病后,手自经营,才得成就。”可见其重视。

鲁迅所欣赏的是有思想内涵的作品,但讨厌那种浮夸的“革命热”。他在《怎么写》里曾记叙他在广州一家书店里买一种封面上画着一个骑马的少年兵士的期刊《这样做》的想法道:“我一向有一种偏见,凡书面上画着这样的兵士和手捏铁锄的农工的刊物,是不大去涉略的,因为我总疑心它是宣传品。发抒自己的意见,结果弄成带宣传气味了的伊孛生等辈的作品,我看了倒并不发烦。但对于先有了‘宣传’两个大字的题目,然后发出议论来的文艺作品,却总有些格格不入,那不能直吞下去的模样,就和雒诵教训文学的时候相同。但这《这样做》却又有些特别,因为我还记得日报上曾经说过,是和我有关系的。也是凡事切己,则格外关心的一例罢,我便再不怕书面上的骑马的英雄,将它买来了。” 类似的刊物,还层出不穷。“更不好的是内容并不怎样有力,却只有一个可怕的外表,先将普通的读者吓退。”(1934年4月19日致陈烟桥信)

鲁迅并不要求进步的画家都去表现社会革命的大题材,而要求他们描写自己熟悉的生活。他看了一些青年木刻家的作品后,曾指出:“当刻群像的时候,却失败的居多。现在的青年艺术家,不愿意刻风景,但结果大概还是风景刻得较好。什么缘故呢?我看还是因为风景熟习的缘故。至于人物,则一者因为基本练习不够(如素描及人体解剖之类),因此往往不像真或不生动,二者还是为了和他们离开,不明底细。试看凡有木刻的人物,即使是群像,也都是极简单的,就为此。”(1935年1月18日致段干青信)

自从一九二八年“革命文学”论争以来,一直到“左联”时期,“革命文学家”和“革命艺术家”们一直强调写革命题材,写“最中心的主题”,而这些题材又是他们所不熟悉的,因而导致作品的公式化概念化。鲁迅则一直强调要写自己所熟悉的题材,“现在能写什么,就写什么,不必趋时,自然更不必硬造一个突变式的英雄,自称‘革命文学’;但也不可苟安于这一点,没有改革,以致沉没了自己——也就是消灭了对于时代的助力和贡献”(《关于小说题材的通信》)。同样道理,他也不主张青年画家去追逐大题材,而充分肯定日常生活题材的艺术价值。一九三五年二月四日致李桦信中就说:“先生所说的关于题材的问题。现在有这么多人以为应该表现国民的艰苦、国民的战斗,这自然是不错的,但如自己并不在这样的旋涡中,实在无法表现,假使以意为之,那就决不能真切,深刻,也就不成为艺术。所以我的意见,以为一个艺术家,只要表现他所经验的就好了,当然,书斋外面是应该走出去的,倘不在什么旋涡中,那么只表现那些所见的平常的社会状态也好。日本的浮世绘,何尝有什么大题目,但它的艺术价值却在的。如果社会状态不同了,那自然也就不固定在一点上。”

凯绥·珂勒惠支(Kathe Kollwitz)版画作品《牺牲》

所以,鲁迅对于那些日常题材的作品,只要健康活泼,或新鲜别致,也给予关注和赏识。但他竭力反对摹仿和剽窃。

在朝花社所印的画册中,有两本是为揭露摹仿者而出版的,这就是《比亚兹莱画选》和《蕗谷虹儿画选》。在《为了忘却的记念》里,鲁迅就明确地宣布:他们出版《艺苑朝华》中的画集,都是为输入外国的版画,扶植一点刚健质朴的文艺,只有“其中的一本《蕗谷虹儿画选》,是为了扫荡上海滩上的‘艺术家’,即戳穿叶灵凤这纸老虎而印的”。在《〈蕗谷虹儿画选〉小引》里,鲁迅则说:“中国的新文艺的一时的转变和流行,有时那主权是简直大半操于外国书籍贩卖者之手的。来一批书,便给一点影响。《Modern Library》(按:《现代丛书》)中的A. V. Beardsley(按:比亚兹莱)画集一入中国,那锋利的刺戟力,就激动了多年沉静的神经,Beardsley的线究竟又太强烈了,这时适有蕗谷虹儿的版画运来中国,是用幽婉之笔,来调和了Beardsley的锋芒,这尤合中国现代青年的心,所以他的摹仿就至今不绝。”但摹仿又不能到位,“可惜的是将他的形和线任意的破坏”,所以鲁迅特意选印了他们的原画,使得读者“可以窥见他的真面目”。

鲁迅所希望的是,“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿”(《拿来主义》),而不是别人送来,或书贾为营利目的去贩来我们所不需要的东西。

三、万不要忘记它是艺术

天物、思理之外,美术作品的形成还需要有美化的功夫。而这一点,却常为当时的革命青年画家所忽视。所以鲁迅对此曾反复加以强调。他在一九三四年四月十九日致陈烟桥信中说:“单是题材好,是没有用的,还是要技术。”在一九三五年二月四日致李桦信中说:“来信说技巧修养是最大的问题,这是不错的,现在的许多青年艺术家,往往忽略了这一点。所以他的作品,表现不出所要表现的内容来。正如作文的人,因为不能修辞,于是也就不能达意。但是,如果内容的充实,不与技巧并进,是很容易陷入徒然玩弄技巧的深坑里去的。” 一九三五年六月十六日致李桦信中又说:“木刻是一种作某用的工具,是不错的,但万不要忘记它是艺术。它之所以是工具,就因为它是艺术的缘故。斧是木匠的工具,但也要它锋利,如果不锋利,则斧形虽存,即非工具,但有人仍称之为斧,看作工具,那是因为他自己并非木匠,不知作工之故。五六年前,在文学上曾有此类争论,现在却移到木刻上去了。”

这里所说五六年前文学上的争论,是指一九二八年至一九二九年“革命文学”论争时,成仿吾、李初梨、郭沫若等创造社成员片面强调文学的意识形态性和宣传作用,甚至把它说成是传达阶级意识的“留声机器”,而忽视其审美性,因而受到鲁迅的批评。鲁迅很重视文学的审美特性,他说:“但我以为一切文艺固是宣传,而一切宣传却并非全是文艺,这正如一切花皆有色(我将白也算作色),而凡颜色未必都是花一样。革命之所以于口号,标语,布告,电报,教科书……之外,要用文艺者,就因为它是文艺。”(《文艺与革命》)可见忽视文艺的审美性,是当时革命文学界和艺术界所普遍存在的问题,所以鲁迅在致李桦信中,特别在“万不要忘记它是艺术”几个字下面打上重点符号。鲁迅是很少在自己的文章和书信中打重点号的,这是特例,可见其重视。

为了提高青年美术家的艺术水平,也为了提高民众的欣赏能力,鲁迅编印了许多画册。有外国的,也有中国古代的。鲁迅的这种工作,曾受到当时一些文人的嘲笑和攻击,但鲁迅却确信它的价值,响亮地回答道:“但历史的巨轮,是决不因帮闲们的不满而停运的;我已经确切的相信:将来的光明,必将证明我们不但是文艺上的遗产的保存者,而且也是开拓者和建设者。”(《〈引玉集〉后记》)鲁迅和郑振铎合作,在出版《北平笺谱》之后,还准备出版一种《版画丛刊》,陆续印行宋、元、明、清的版画,可惜只见到《十竹斋笺谱》第一集的出版而未及其完工,鲁迅就逝世了。

《北平笺谱》之一

人们有一种偏见,以为五四新文化运动是割裂传统的,作为文化革命主将的鲁迅,一定是根本否定传统而主张全盘西化的。其实不然。五四新文化运动的反孔,只不过反对独尊儒术,要把儒家放回到诸子百家的原来位置上去;对于传统文化也并没有完全抛弃的意思。五四人物有些话好像有点过激,其实并不是抛弃传统文化,只不过是要加以改造,用新的方法重新进行整理而已。鲁迅说:“中国人的性情是总喜欢调和,折中的。譬如你说,这屋子太暗,须在这里开一个窗,大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶,他们就会来调和,愿意开窗了。没有更激烈的主张,他们总连平和的改革也不肯行。那时白话文之得以通行,就因为有废掉中国字而用罗马字母的缘故。”(《无声的中国》)所以,这些大叫要拆屋顶的人,其实只是为了要开窗吸取新鲜的空气。鲁迅的文化取向,早在一九〇七年就说得非常明白:“外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉,取今复古,别立新宗,人生意义,致之深邃,则国人之自觉至,个性张,沙聚之邦,由是转为人国。”(《文化偏至论》)

鲁迅这种文化取向,在画论中表现得非常明显。他在提倡木刻时,就从两方面着手做准备:一方面介绍外国的作品,另一方面则复印中国的古刻,都是为中国的新木刻作羽翼。他说:“采用外国的良规,加以发挥,使我们的作品更加丰满是一条路;择取中国的遗产,融合新机,使将来的作品别开生面也是一条路。”(《〈木刻纪程〉小引》)而中国古代艺术,本来就是不断吸取外来因素而发展起来的:“遥想汉人多少闳放,新来的动植物,即毫不拘忌,来充装饰的花纹。唐人也还不算弱,例如汉人的墓前石兽,多是羊,虎,天禄,辟邪,而长安的昭陵上,却刻着带箭的骏马,还有一匹驼鸟,则办法简直前无古人。”只有到了衰弊陵夷之际,这才神经衰弱过敏起来,“每遇外国东西,便觉得仿佛彼来俘我一样,推拒,退缩,逃避,抖成一团”(《看镜有感》)。

鲁迅赞赏陶元庆的画,就因为他既挣脱了“三千年陈的桎梏”,也挣脱了“一种可敬的身外的新桎梏”,而融合了中外两方面的因素,加以新的创造:“他以新的形,尤其是新的色来写出自己的世界,而其中仍有中国向来的魂灵——要字面上免得流于玄虚,则就是:民族性。”“他并非‘之乎者也’,因为用的是新的形和新的色;而又不是‘Yes’‘No’,因为他究竟是中国人。所以,用密达尺来量,是不对的,但也不能用什么汉朝的虑傂尺或清朝的营造尺,因为他又已经是现今的人。我想必须用存在于现今想要参与世界上的事业的中国人的心里的尺来量,这才懂得他的艺术。”(《当陶元庆君的绘画展览时》)

类似的意见,还散见于其他的文章中。例如,“旧形式的采用”问题讨论时,他就批评了“为旧艺术捧场”“类乎投降”“机会主义”等否定性说法,而提出了肯定性的意见,说是“旧形式是采取,必有所删除,既有删除,必有所增益,这结果是新形式的出现,也就是变革。而且,这工作是决不如旁观者所想的容易的”。同时,他还提出许多具体意见:“我们有艺术史,而且生在中国,即必须翻开中国的艺术史来。采取什么呢?我想,唐以前的真迹,我们是无从目睹了,但还能知道大抵以故事为题材,这是可以取法的;在唐,可取佛画的灿烂,线条的空实和明快,宋的院画,萎靡柔媚之处当舍,周密不苟之处是可取的,米点山水,则毫无用处。后来的写意画(文人画)有无用处,我此刻不敢确说,恐怕也许还有可用之点的罢。这些采取,并非断片的古董的杂陈,必须溶化于新作品中,那是不必赘说的事,恰如吃用牛羊,弃去蹄毛,留其精粹,以滋养及以达新的生体,决不因此就会‘类乎’牛羊的。”(《论“旧形式的采用”》)

陶元庆为《故乡》设计的封面

鲁迅反对一味西化,无论从面向大众出发,或走向世界的需要,他都强调要有中国情调,而且还要有地方特色。他说:“但为供给大众起见,我以为还可以多采用中国画法。”(1934年7月27日致何白涛信)“我想,现在的世界,环境不同,艺术上也必须有地方色彩,庶不至于千篇一律。”(1934年1月8日致何白涛信)“现在的文学也一样,有地方色彩的,倒容易成为世界的,即为别国所注意。打出世界上去,即于中国之活动有利。可惜中国的青年艺术家,大抵不以为然。”(1934年4月19日致陈烟桥信)而且劝导一位艺术青年道:“我想:先生何不取汕头的风景,动植,风俗等,作为题材试试呢。地方色彩,也能增画的美和力,自己生长其地,看惯了,或者不觉得什么,但在别地方人,看起来是觉得非常开拓眼界,增加知识的。……而且风俗图画,还于学术上也有益处的。”(1933年12月26日致罗清桢信)

在与木刻家的通信中,鲁迅还具体指点其如何调和中西、创造新境界的方法。如一九三三年二月十九日致何白涛信说:“我以为中国新的木刻,可以采用外国的构图和刻法,但也应该参考中国旧木刻的构图模样,一面并竭力使人物显出中国人的特点来,使观者一看便知道这是中国人和中国事,在现在,艺术上是要地方色彩的。从这一种观点上,所以我以为克白兄的作品中,以《等着爹爹》一幅为最好。”一九三五年九月九日致李桦信中说:“先生之作,一面未脱十九世纪末德国桥梁派影响,一面则欲发扬东方技巧,这两者尚未能调和,如《老渔夫》中坐在船头的,其实仍不是东方人物。但以全局而论,则是东方的,不过又是明人色彩甚重;我以为明木刻大有发扬,但大抵趋于超世间的,否则即有纤巧之憾,惟汉人石刻,气魄深沈雄大,唐人线画,流动如生,倘取入木刻,或可另辟一境界也。”

对于文化遗产,不是要不要继承的问题,而是如何继承的问题。鲁迅说:“新的艺术,没有一种是无根无蒂,突然发生的,总承受着先前的遗产,有几位青年以为采用便是投降,那是他们将‘采用’与‘模仿’并为一谈了。中国及日本画入欧洲,被人采取,便发生了‘印象派’,有谁说印象派是中国画的俘虏呢?专学欧洲已有定评的新艺术,那倒不过是模仿。‘达达派’是装鬼脸,未来派也只是想以‘奇’惊人,虽然新,但我们只要看Mayakovsky(按:马雅可夫斯基,苏联诗人、画家)的失败(他也画过许多画),便是前车之鉴。既是采用,当然要有条件,例如为流行计,特别取了低级趣味之点,那不消说是不对的,这就是采取了坏处。必须令人能懂,而又有益,也还是艺术,才对。”(1934年4月9日致魏猛克信)“至于手法和构图,我的意见是以为不必问西洋风或中国风,只要看观者能否看懂,而采用其合宜者。先前售卖的旧法花纸,其实乡下人是并不全懂的,他们之买去贴起来,好像了然于心者,一半是因为习惯:这是花纸,好看的。所以例如阴影,是西法,但倘不扰乱一般观众的目光,可用时我以为也还可以用上去。睡着的人的头上放出一道毫光,内画人物,算是做梦,与西法之嘴里放出一道毫光,内写文字,算是说话,也不妨并用的。”(1934年3月28日致陈烟桥信)

这里需要补充说明的是,上面所述的“旧形式的采用”问题的意见,是源于对连环图画的讨论;而对于连环图画的讨论,则与“左联”成立之后对文艺大众化问题的提倡有关。

二十世纪三十年代,曾经有过两次关于连环图画的讨论。第一次是在一九三二年,洛扬(冯雪峰)和史铁儿(瞿秋白)在撰文讨论文艺大众化问题时,谈到因大众识字少,应该运用连环图画和唱本等形式来进行普及教育,这引起了苏汶的反对,说:“这样低级的形式还产生得出好的作品吗?确实,连环图画里是产生不出托尔斯泰,产生不出弗罗培尔来的。这一点难道左翼理论家们会不知道?他们断然不会那么蠢。但是,他们要弗罗培尔什么用呢?要托尔斯泰什么用呢?”(《关于“文新”与胡秋原的文艺论辩》)鲁迅在《论“第三种人”》里予以反驳道:“左翼虽然诚如苏汶先生所说,不至于蠢到不知道‘连环图画是产生不出托尔斯泰,产生不出弗罗培尔来’,但却以为可以产生出密开朗该罗、达文希那样伟大的画手。而且我相信,从唱本说书里是可以产生托尔斯泰、弗罗培尔的。现在提起密开朗该罗们的画来,谁也没有非议了,但实际上,那不是宗教的宣传画,《旧约》的连环图画么?”接着,他又写了《“连环图画”辩护》,进一步发挥道:“我们看惯了绘画史的插图上,没有‘连环图画’,名人的作品的展览会上,不是‘罗马夕照’,就是‘西湖晚凉’,便以为那是一种下等物事,不足以登‘大雅之堂’的。但若走进意大利的教皇宫——我没有游历意大利的幸福,所走进的自然只是纸上的教皇宫——去,就能看见凡有伟大的壁画,几乎都是《旧约》《耶稣传》《圣者传》的连环图画,艺术史家截取其中的一段,印在书上,题之曰《亚当的创造》《最后之晚餐》,读者就不觉得这是下等,这是在宣传了,然而那原画,却明明是宣传的连环图画。”

鲁迅这一说法,并非故意贬低那些名画,而是历史事实。据英国艺术史家贡布里希说,在早期基督教徒里,反对在教堂里摆设图像的人很多;但是,也有人认为绘画有助于提醒教徒想起他们已经接受的教义,双方争论不休。最后是公元六世纪末的格雷戈里夫大主教提醒反对者注意,许多基督教徒不识字,为了教导他们,那些图像就跟给孩子们看连环画册中的图画那样有用,他说:“文章对识字的人起什么作用,绘画对文盲就能起什么作用。”这样,西方教堂里的宗教画才大量发展起来。(《艺术发展史》第六章)可见,教堂里的宗教画,一开始就是为了宣传教义而出现的。

不但西方如此,鲁迅接着又说:“在东方也一样。印度的阿强陀石窟,经英国人摹印了壁画以后,在艺术史上发光了;中国的《孔子圣迹图》,只要是明版的,也早为收藏家所宝重。这两样,一是佛陀的本生,一是孔子的事迹,明明是连环图画,而且是宣传。”同时,他还列举了中外艺术史上珂勒惠支、梅斐尔德、麦绥莱勒、希该尔等人的许多“图画连作”,证明了连环图画不但可以成为艺术,并且已经坐在“艺术之宫”里面了。他说:“我并不劝青年的艺术学徒蔑视大幅的油画或水彩画,但是希望一样看重并且努力于连环图画和书报的插图;自然应该研究欧洲名家的作品,但也更注意于中国旧书上的绣像和画本,以及新的单张的花纸。这些研究和由此而来的创作,自然没有现在的所谓大作家的受着有些人们的照例的叹赏,然而我敢相信:对于这,大众是感激的!”

第二次讨论发生在一九三四年。魏猛克(何家骏)在《中华日报》副刊《动向》上发表《采用与模仿》一文,说“在社会制度没有改革之前,对于连环图画的旧形式与技术,还须有条件地接受过来”,于是引起该刊编者耳耶(聂绀弩)的反对。鲁迅是支持魏猛克的意见的,或者可以说,魏猛克的见解本来就是从鲁迅那里来的——他与陈企霞一起,上一年中曾写信请教过鲁迅关于连环图画的意见,鲁迅回信作了答复,说:“一、材料,要取中国历史上的,人物是大众知道的人物,但事迹却不妨有所更改……二、画法,用中国旧法。花纸,旧小说之绣像,吴友如之画报,皆可参考,取其优点而去其劣点。”所以鲁迅写了《论“旧形式的采用”》和《连环图画琐谈》等文。不过鲁迅的参加讨论,并非个人意气之争,而是关系到新文艺的发展问题。他为此还写了《拿来主义》,全面地阐述了对于文化遗产应取的态度。不能将鲁迅的拿来主义理解为只是向外国拿来,他明明说“譬如罢,我们之中的一个穷青年,因为祖上的阴功(姑且让我这么说说罢),得了一所大宅子……那么,怎么办呢?我想,首先是不管三七二十一,‘拿来’!”可见同时也要向自己的祖宗“拿来”。

取今复古,别立新宗。这是鲁迅整个文化取向,也是他对美术发展的期望!