吴佳骏:先看到生活本身,再去好好生活

清明,一个思乡的日子。

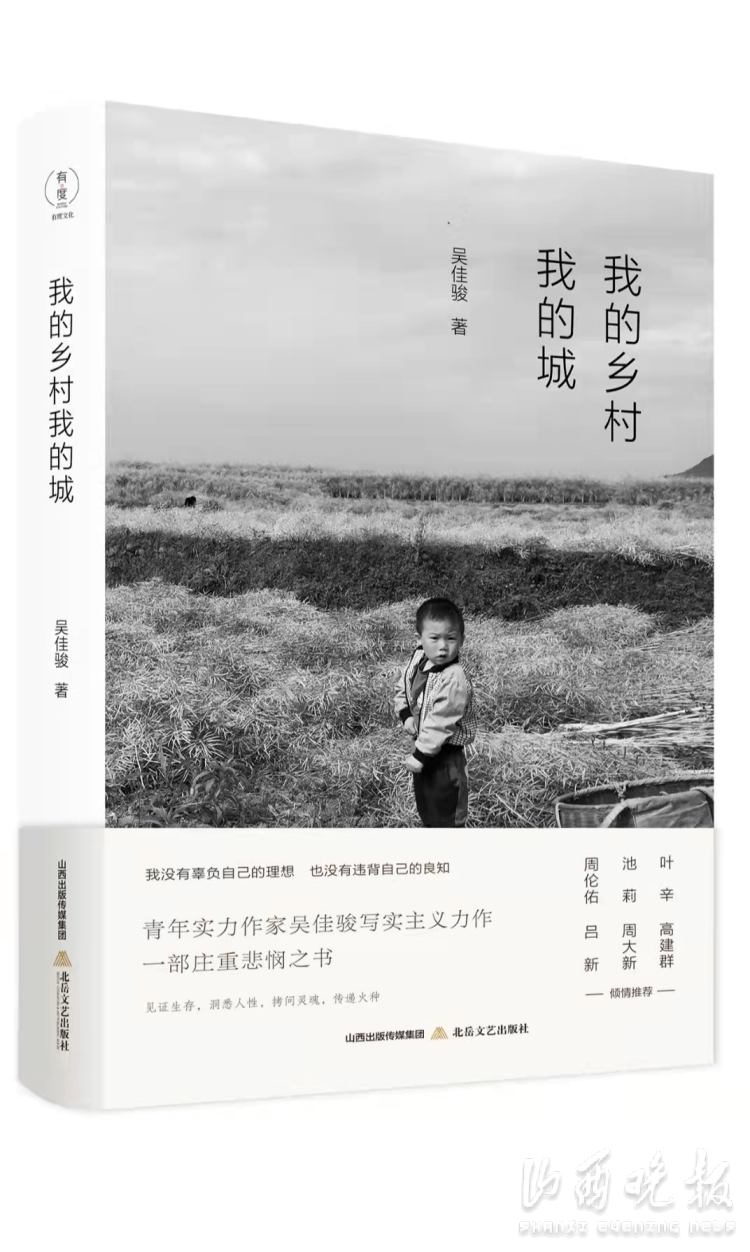

此时拿起北岳文艺出版社新近出版的散文集《我的乡村我的城》,一种对故土难以言明的情愫便会萦绕着你。那些隐秘的心事,从书中的文字缓缓流出,既让人刻骨铭心又令人肝肠寸断,深刻而温暖,深情而动人。

《我的乡村我的城》是重庆实力派散文家吴佳骏继“微尘三部曲”之后最新出版的又一力作。吴佳骏用其在自身生活的见闻与感触,将目光对准乡村与城市中的个体生命,用朴实而诗性的文笔,写下了自己在从乡村走向城市的道路上遇见的诸多见闻,也写下了那一个个从活着的困境走出来的人,深透地叙述了大时代背景下个体生命的存在样态,以及如何寻找一条条精神回乡的路。

吴佳骏,1982年生,中国作家协会会员,中国散文学会会员,重庆市作家协会全委会委员,现为《红岩》文学杂志社编辑部主任。作品发表于《芙蓉》《花城》《天涯》等各大期刊,曾获“冰心散文奖”“紫金·人民文学之星文学奖”“丝路散文奖”“长安散文奖”“丰子恺散文奖”。著有散文集《掌纹》《院墙》《在黄昏眺望黎明》《飘逝的歌谣》《贴着大地生活》《莲花的盛宴》《巴山夜雨》《小魂灵》等。

乡村是吴佳骏散文的根,贫困和寂寞是生活对他文学创作的馈赠。由此,他对人性和命运有了深切的感受,对生活意义有了独特的理解,他笔下的散文抵达了文学的本质。读吴佳骏的文字,感动经久不息。新作出版之际,《山西晚报》独家专访吴佳骏,探寻这位将散文的“根”扎根于大地深处的80后作家,听他讲述失根之痛和寻根之路。

山西晚报:《我的乡村我的城》的书封很有特点,是一张孩童在乡野的照片,为什么选择这样一张图片来做封面?

吴佳骏:书名确定下来后,责编希望书的整体装帧设计最好既能兼顾城乡元素,又能充分揭示主题。我就想何不用两张照片来做设计,封面一张,封底一张;一为城市,一为乡村。我是个摄影发烧友,电脑中储存着不少习作。翻检之下,找到我前几年在一个乡村抓拍的照片,一个孩童站在五月的旷野上,他的母亲当时正在旁侧收割油菜籽,背景是高远而苍蓝的天空,很深邃,很有意境,传达的信息也丰富,与书的气质很契合,给人一种宁静、素雅和冥想之感,就决定采用这张图做封面了。

山西晚报:既写城市,又写乡村,写这本书的初衷是什么?

吴佳骏:我出生在农村,参加工作后,虽一直在城市谋生,但我的父母和亲戚仍旧生活在乡下,这使我不得不经常往返于城乡之间。每次回乡的所见所闻,对我心灵造成的震动都非常强烈。特别是那些我自幼就熟悉的乡邻们,一个一个离开人世,而他们的后人,却像候鸟般在异乡打拼,靠从事体力劳动求生。我了解他们的遭遇,也能感知他们的悲喜,此种感受最大限度地激发出了我跟他们的身份认同感。从他们的故事中,我得以深刻地洞悉人性,反思人生和命运,并见证活着的艰难和温馨。这类社会底层人群,能真正反映出一个时代的变迁,他们是社会的一个缩影。长年累月,当我看得多了,也就想把他们的酸甜苦辣写出来。我觉得写他们,就是在写我自己,我们身上有着相同的“血脉”和“基因”,或许这便是我写作本书的初衷吧。

山西晚报:是因为这样的“血脉”和“基因”,使你在书中形容自己还是一个“从乡下闯入城市之人”,是“闯入”,而不是“融入”。

吴佳骏:是的,从参加工作算起,我到城市生活已经二十几年了。尽管在别人眼中,我已经是个“城市人”了,但我依然觉得自己是个“乡下人”。或许是性格孤僻之故,我不善社交应酬,为人又过于耿介,喜欢说真话,老是得罪人,故我在重庆生活已逾十年,几乎没什么朋友。以前很多人邀请我参加活动或聚会,感觉不少人都在表演,戴着面具,少有真诚和朴实。我天生愚钝,对这种应酬相当反感,渐渐地我就不去参加了,尽量保持自我的独立性,也不在乎别人怎么说、怎么看。人生在世,不可能认识你的每个人都说你好,也不可能认识你的所有人都说你坏,自己过得舒心和有意义就好。我喜欢这种“边缘化”的状态,可以心无旁骛地做自己的事情。因此,我的情感跟城市之间是疏离的,始终难于融入,加之我对物质生活的欲望很低,又钟情自然山水,就更是成了城市中的“边沿人”。

山西晚报:这么多年的城市生活,还是觉得自己游离在外,一身孤独?

吴佳骏:说到孤独,其实人都是孤独的,哪怕我们的父母和孩子,妻子或丈夫,也无法真正理解自己,走入我们的内心世界,稀释或抚慰孤独。我在二十多岁的时候,就体察到了这点。有时置身越热闹的场合,自己越孤独。所以,我觉得,唯有孤独才是自己的终身伴侣。人与人的区别之一,就是看面对孤独时能力的大小。有的人害怕孤独,天天去寻求刺激,最终被喧嚣给包裹了;而有的人却学会了享受孤独,最后在孤独中获得了精神的提升和灵魂的净化。

山西晚报:不知道你的失眠和这份孤独有没有关系。但在《夜晚知晓一切秘密》这篇文章里,你通过失眠在夜晚看到住在对面屋子里的种种人和事,给读者呈现了不同小人物的不同人生景象。小人物都有自己的故事,但关注的人很少,你替读者做了这件事,并带动读者去察觉了许多人,为什么会关注到这些人?

吴佳骏:可能还是因为我本身就来自于底层之故吧,我对这类人群的遭遇有切肤之痛。换句话说,我也是一个“小人物”,是他们中间的一员,我们都是“沉默的大多数”,不同的仅仅是赖以求生的方式。

时下不少人瞧不起写“乡土”和“人事”散文的作家,觉得很“土”,缺乏“现代性”。故很多作家都去写历史、写人文,或写其他宏大题材去了。其实,每个写作者都有自己的使命和职责,这个话似乎说得有点冠冕堂皇,但事实上就是如此。你不能指望一个衣食无忧的人,去对一个乡下人感同身受,他们压根儿就不是一类人。有很多打着“底层写作”旗号的作品,其实是“伪底层写作”,他们先给自己找到一个立场,认为立场对了,就能踏上道德制高点,实际上却对底层一点儿不熟悉,这样的写作是一种“暴力写作”。我不写这样的作品,我也不认为我的作品是“底层写作”,我只是借“底层”的外壳,挖掘和剖析人心和人性罢了。

山西晚报:这种人性的挖掘,读了让人心里有种难言的痛。书中其它文章,比如《关于垂钓的痛苦和哲学》《一个人的百年孤独》中的那些人、那些故事、那些命运,看过后都得悲悯许久,有想过这本书要带给读者怎样的感受和意义吗?

吴佳骏:读我的书需要心力强大。如你所说,我作品中的人物,命运都不怎么好,看后也许会让人揪心,甚至喘不过气来。但这并非我有意为之,我在写时,尽量以艺术化的方式来呈现我所写的一切,我希望修辞能缓解阅读的焦虑,又不遮蔽真相。我写的每篇作品,都没有刻意去寻找书写对象,只是他们恰好都走进了我的视野,将自身的命运赤裸裸地展现在我的面前。如果我不写他们,我都觉得不配做一个写作者。当然,我从不以写作者的身份,去消费“同情”和“苦痛”,也不去评判“价值”和“意义”,我要做的,仅仅是呈现。倘若真要说我希望通过作品带给读者什么,那就是“生活本身”。让读者看到生活本身之后,再去好好生活。

山西晚报:你用“请为父老歌,艰难愧深情”代表你在写这本书时的心境,能解读一下吗?

吴佳骏:这是杜甫的两句诗。我曾写过一部长篇小说《草堂之魂:一代诗圣杜甫》,写的就是杜甫一生的多舛命运和文学追求。每个人都有自己的来路,文字也有自己的来路。我书中的每一个人物,都让我爱恨交加。这些人物身上有许多的劣根性,但我还是会为他们落泪,这是促使我书写他们的内驱力。我希望自己的文字,能像杜甫的诗句般记录一个时代,记录一个时代下人的状态和处境,为后来的人们留下一点证据。

山西晚报:“我感到故园就像一位寡居多年的老太太,正在斜阳晚照下,孤单地苟延残喘”——《我的乡村我的城》里的这句话让读者看到了你的乡村的现状,在反复书写故乡的过程中,内心是什么感受?

吴佳骏:失落和叹息。其实,在现代化进程的滚滚巨轮之下,每个人的故园都在失去。我的“故园”,不过是众多中国人“故园”中的一个,它所折射出来的问题,不一定具有典型性,但我想,它给每一个游子造成的心灵撞击和精神创伤,却是一样的。

山西晚报:父亲、母亲和姐姐等亲人多次出现在你的文章里,且始终带着悲伤,这种情愫来自于哪里?和家庭背景或者成长经历有关吗?

吴佳骏:有关系。就一个作家而言,童年经验早已完成了对其终身写作意义的塑造。我的成长经历比较复杂,也比较艰辛,但都过去了。这种成长背景留给我的遗产,便是使我过早地体察到人情冷暖和生死无常,这对我的文学观的影响是巨大的。

山西晚报:亲人和故乡固化了你的思维和情感吗?这些是促使你的文章总在表达一种悲楚和困惑的原因吗?

吴佳骏:是,也不是。血缘亲情是烙印,将终身烙在一个人的胸腹上,他们的一个咳嗽都能掀起我内心的一场风暴。就在上周,我父亲被确诊患阿尔兹海默症,他的记忆力衰退很快,我很恐慌。在不久的将来,他或许连我也不认识了,那样的话,就意味着我将退出他的记忆,而他也将活在自己的城堡中,直至生命终结。这种现实,着实让我寝食难安。这一切,都在促使我进行文学层面的思索,固化有时恰是一种“绝处逢生”。因此,我之所以执着地表达人的困惑,根基不在亲人和故土,而在人存在的现状和活着的处境。

山西晚报:在你的作品里,使用频率最高的语词就是“故乡”“城市”“乡愁”“寒冷”等,看着有些凄凉,这样的写作情绪带给你的影响是什么?

吴佳骏:在日常生活中,我倒是挺乐观的一个人,有时还不乏“幽默”。过日子就像吃面,总得在碗里撒点盐巴和辣椒粉才有味道。但在面对写作时,我又是极严肃的,因为写作从来不是用笔,而是用脑和心。这种情绪带给我的影响,只有一个,即让我更加珍惜和热爱生活。

山西晚报:你在书中讲了许多老老少少、男男女女的生活变迁,把这么多人和事都记在自己心里去剖析人性,累吗?

吴佳骏:只要人不愿意麻木地活着,就会累,人间没有万全之策。剖析别人累,剖析自己更累。也许,这便是生而为人的乐趣吧。有人说,你永远唤不醒一个装睡的人,那么,我们索性唤醒自己好了。

山西晚报:你在城市也生活挺长时间了,却始终钟情于以“故土”作为写作的“根”,为什么?

吴佳骏:因为体会到失根之痛,才要反复去寻找“故土之根”和“精神之根”。

山西晚报:你在书中写道:“写作没有任何意义,改变不了这个时代的困境。”“在这个世界上,人活着,本身就是一个困境。”反复提到的“困境”指什么?

吴佳骏:我始终觉得,人生就是由无数的小幸福和大痛苦组成的,无论你位尊还是位卑,富有还是贫穷,最终都难逃生命的终结。这既非“悲观主义”,也非“虚无主义”,我只说事实。人生本无意义,是我们自身在赋予人生以意义,这种赋予必然会产生“困境”。假如体会不到这种困境,只能说明我们对生命的体悟和洞察还不够深刻。

山西晚报:你说“从事写作二十余年来,一直在以所写文字践行着自己的‘写作理想’”,你的“写作理想”是什么?受“困境”的影响吗?

吴佳骏:不是受困境的影响,困境只能升华写作。我的“写作理想”说来也简单,总括起来,就七个字:见证、自由、慈悲、爱。

山西晚报:通过作品,你真实、诚实地面对并且记录了你的内心,却还是无法安顿它,说“我还是一个活在自己内心世界里的人”,为什么?

吴佳骏:能够面对,不代表能够安顿。面对是一种勇气,安顿是一种能力。用马克思的话说,人是社会关系的总和。即便我自己的心安顿好了,那更多人的心该如何去安顿?你看,写作者总在杞人忧天,自讨苦吃。

山西晚报:安顿不了内心,就总有一种挣扎感,但你能在文章里平和地讲述各种人物的这种挣扎,怎么做到的?

吴佳骏:我的文字不是写出来的,而是活出来的,写的时候内心也会波澜起伏,但文学不是发泄和抱怨,我得尽力使心绪平复下来,静水流深。你能读出我文章的刺感,不是我写得用力过猛,而是你心善,触碰到了心中最柔软的东西。

山西晚报:你的许多文章都在寻找一条路,这条路多是在寻找自我、寻找家。对读者通过阅读你的作品踏上精神回乡之路有过期待吗?

吴佳骏:写作首先是渡己,其次才是渡人,故我将写作分为两种,一种是有功德的写作,一种是没有功德的写作。前者渡己渡人,后者既不渡己也不渡人。因此,我对读者没有期待,我只期待我自己如何写作。作者和读者之间,是互寻知己的过程,能否找到,要看缘分。

山西晚报:你说“一个人无论走多远,都应该看清自己的来路。只有这样,人生才有方向感”,你自己看得清吗?有方向吗?

吴佳骏:正是因为我看清了,所以文字才有方向。文学除了用艺术的标准来衡量,还必须用良知的天平来衡量。

山西晚报:你的文章最终带给读者的是感人肺腑的力量,你通过作品看尽人间百态、尝尽生活之苦,但坚持为他人传递温暖和光亮,这是你写作的最终目的?写作给你带来些什么?

吴佳骏:我不知道自己写作的最终目的是什么,只记得我在一本书的序言里说过这样的话:“倘若有一天,我不再有过多的精力去写作,我希望自己的文章会写短,短到只剩下两个字:‘慈悲’,如果还能更短些,我希望只剩下一个字:‘爱’。”如果非要说写作给我带来了什么,它带给我的是独立思考、怀疑精神和批判意识,既不人云亦云,也不随波逐流。我会坚持“现实主义”写作,不过,我所理解的现实主义,跟题材无关,而是跟“现实主义精神”相关。

山西晚报:你写作中的苦难意识会成为一种“写作自觉”吗?你如何在乡土和城市之间寻找文学的位置?

吴佳骏:我想会,价值观一旦稳定,便很难改变。无论乡土文学还是都市文学,要反映的人性的复杂性都是一样的。乡土和城市之间形成的张力,既使我“荷戟独彷徨”,也使我“惯于长夜过春时”。

山西晚报:面向过去、面向故乡、面向记忆的书写还会延续吗?接下来有什么创作打算?

吴佳骏:一个好的写作者,无论他今生写出过多少篇文章,其实都是在写一篇文章;也无论他出版过多少部书,其实都是在出一部书。凭此而言,我还会继续写。我写文章,向来没什么计划,全看机缘。

- 散文的六个叙事特征[2022-03-30]

- 中国作家网原创频道征文(散文)大赛启事[2022-03-22]

- 于燕青散文的艺术特色:“看似寻常最奇崛”[2022-03-20]

- 青年作家吴佳骏做客拾己书局,分享新书《我的乡村我的城》创作历程[2022-03-14]

- 散文渴望创新[2022-03-14]

- 长篇散文《娘》畅销百万的背后[2022-03-08]

- 一个中国人的精神标本[2022-03-03]

- 2021年散文:时代的气象、大地的恩泽[2022-02-18]