黄德海:金克木解李约瑟难题

一

关于“李约瑟难题”或“李约瑟问题”的表述,现在大部分以他本人《东西方的科学与社会》中的一段话为准。文章刊发于一九六四年,距《中国科学技术史》第一卷出版已经过去了十三年:“大约在一九三八年,我开始酝酿写一部系统、客观、权威的专著,讨论中国文化区的科学、科学思想和技术的历史。当时我认为最重要的问题是:为什么现代科学没有在中国(或印度)文明中发展,而只在欧洲发展出来?不过随着时光的流逝,我终于对中国的科学和社会有所了解,我渐渐认识到还有一个问题至少同样重要,那就是:为什么从公元前一世纪到公元十五世纪,在把人类的自然知识应用于人的实际需要方面,中国文明要比西方文明有效得多?”(《文明的滴定》,张卜天译,商务印书馆2016年;下李约瑟引文同)

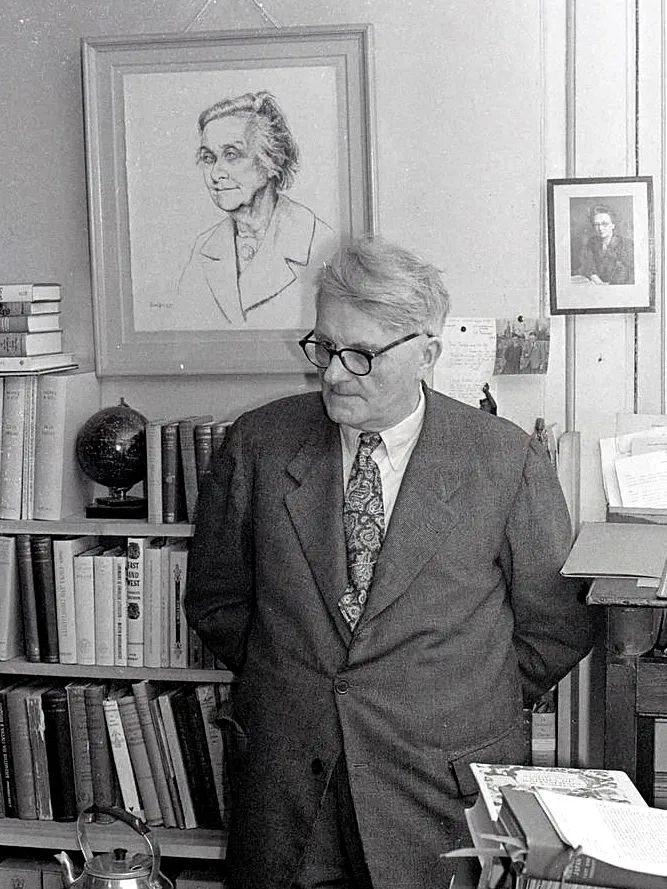

李约瑟(1900-1995)

文中提到了这一问题的酝酿期,不是一九四二年李约瑟到中国考察之后,而是一九三七年包括鲁桂珍在内的三个中国学生的到美之后。鲁桂珍《李约瑟小传》里的一段话,也可以侧面证明这一点:“随着他与中国学生的交往,他越来越觉得他们在科学上的理解和智力的敏锐方面并不亚于他,但是为什么现代科学却起源于西方世界呢?后来,他在研究了中国历史之后,又感到诧异:为什么前十四个世纪中国的科学技术远远超过欧洲而后来落后了呢?这些问题都是导致李约瑟写《中国科学技术史》的主要动机。”也就是说,上述问题在一九三八年已基本成形。不过,虽然李约瑟不断表述,但“李约瑟难题”(the Needham Problem)的最终命名,却要等到一九七六年由美国经济学家肯尼思·博尔丁(Kenneth Boulding)来完成。自此之后,这个称呼才广泛传播开来。

文章实际提出了两个相关问题,但因为两问题之间没有完全重合的术语,并不容易合并成一个。为了陈述的方便,不妨按时间顺序把它们放在一起—以公元十五世纪为界,为什么此前中国把自然知识应用于实际需要方面如此有效,却没有在此后发展出普适性的现代科学?不待后来者纷纷猜测,李约瑟已经在文中尝试给出了思考方向:“对所有这些问题的回答首先在于不同文明的社会、思想、经济结构。⋯⋯科学突破只发生在欧洲,与文艺复兴时期欧洲在社会、思想、经济等方面的特殊情况有关,而绝不能用中国人的思想缺陷或哲学传统的缺陷来解释。在许多方面,中国传统都比基督教世界观更符合科学。”也就是说,现代科学的出现取决于文艺复兴时期欧洲特殊的社会、思想、经济情况,中国缺乏这些特殊因素,因而没能发展起来。

《中国科学技术史》,[英]李约瑟著 胡维佳译,科学出版社,上海古籍出版社 2003 年版

或许是社会、思想、经济外延太广以致无法简单处理,或许是李约瑟并没有在三方面提出具体的洞见,后来参与解题的人们,虽然多数在方向上与此有关,却很少提到他本人的这一说法。不过,李约瑟的这一思路很早就影响过一个中国人。在《中国官僚政治研究》自序中,王亚南曾讲到这段因缘:“一九四三年,英国李约瑟教授(Prof. Needham)因为某种特殊文化使命,曾到那时尚在粤北坪石一代的国立中山大学。我在坪石一个旅馆中同他作过两度长谈。临到分手的时候,他突然提出‘中国官僚政治’这个话题,要我从历史与社会方面作一扼要解释。他是一个自然科学者,但他对一般经济史,特别是中国社会经济史,饶有研究兴趣。他提出这样一个话题来,究竟是由他研究中国社会经济史对此发生疑难,或是由于他当时旅游中国各地临时引起的感触,我不曾问个明白,我实在已被这个平素未大留意的问题窘住了。当时虽然以‘没有研究,容后研究有得,再来奉告’的话敷衍过去,但此后却随时像有这么一个难题在逼着我去解答。我从此即注意搜集有关这方面的研究资料了。”

照金克木《李约瑟·王亚南·陈寅恪》一文的说法,“王亚南的答复官僚政治问题是基于一个简单的公式:经济决定上层建筑。经济一变革,上层必变革”,正是我们耳熟能详的马克思主义政治经济学思路。王亚南在书中写道:“中国社会的长期停滞问题,事实上,无非是中国典型的或特殊的封建组织的长期存续问题;又因为中国特殊的封建组织在政治上是采取集中的、专制的官僚的形态,于是,我们那种特殊封建社会体制的长期存续问题,自始就与专制官僚政治形态保有极其密切的联系。”不知道李约瑟后来是否读到过王亚南的著作,但在前面提到的文章里,他(针对魏特夫[Karl A. Wittfogel]的《东方专制主义》)明确说:“将所有社会罪恶归咎于官僚制度乃是纯粹的胡说。恰恰相反,官僚制度在各个时代都是组织人类社会的极好工具。不仅如此,倘若人性持久不变,那么在未来的许多个世纪里,官僚制度仍将与我们同在。”

一九八四年,李约瑟曾为《少年科学》写过一篇文章,题为《CHINA——创造与发明的乐土》,其中有段话,应该可以看成对以上所言的一种补充(或是面对中国读者的特殊表达):“中国经历的是一个官僚政治的封建主义社会,官僚政治在开始时对科学技术起过积极的作用,但最终却阻碍了科技的发展。”金克木的思路,跟王亚南和李约瑟有同有不同,他关注此一问题的核心是:“官僚政治不等于官僚作风或专制政体。有政治就有统治。统治包括管理,必定有机构、法规、人,合起来称为制度。机构是硬件,法规是软件,即运行规律。人是能源。没有人,硬件软件都不起作用。政治或统治中的人就是官和僚和吏。除非结束了统治,无政府,无统治,那就必有官、僚、吏。必须区别官、僚、吏,不能含混。⋯⋯这三种人各有传统,各起各的作用,互相推动又互相制约。⋯⋯他们决定制度的灵不灵。单说制度,不说人,不够。”

二

对李约瑟难题的解答,除了上面提到的官僚政治制度,还牵扯到中国的地理环境、汉语本身的特征、儒道思想的局限等。由果追因,难免纷纭,弄不好,一只蝴蝶的意外死亡都可能被认为是某种结果的必然因由。就像金克木在《数学花木兰·李约瑟难题》中说的:“对历史问为什么,难有准确答案得到大家公认,因为历史是已经过去的事实,不能重复,无法验证因果关系。”更困难的是,李约瑟问的不是已经发生,而是未曾发生的事。这也就怪不得美国科学史家席文(Nathan Sivin),会在一篇文章里略显促狭地说:“提出这个问题,同提出你的名字没有出现在今天报纸第三版上这样的问题是很相似的。它属于一组可以无休止地提下去的问题,因为得不到直接的答案。”让人生疑的是,这样一个看起来有点浅陋的问题,为什么会引起那么多人的兴趣呢?

认真追溯起来,并非李约瑟首先提出类似的问题。从国外来看,利玛窦十六世纪进中国之后就对此有所察觉,伏尔泰、休谟、狄德罗十八世纪时都曾于此有过关注。需要特别提到的是,魏特夫一九三一年问世的《中国的经济和社会》中“中国为什么没有产生自然科学”一节,曾对李约瑟产生过非常直接的影响。从中国来说,清末,尤其是辛亥革命之后,相关问题便不断有人提起。下面试着列出几个时间点和作品名称,应该可以大体窥见其时人们的关注所在:一九一五年,任鸿隽《说中国无科学之原因》;一九二二年,冯友兰《为什么中国没有科学——对中国哲学的历史及其后果的一种解释》;一九四四年,陈立《我国科学不发达原因之心理分析》;一九四六年,竺可桢《为什么中国古代没有产生自然科学?》⋯⋯

年轻时的李约瑟(1937年)

讨论过程中,不管把原因归为中国古代科学方法的缺失、哲学思想的局限,还是教育方向的错误、政治制度的停滞,有一个问题已经呼之欲出,即“中国近代科学落后原因”——这也正是一九八二年成都会议讨论此一问题时的主题,并自此掀起李约瑟难题解答的热潮。只要考虑到清末、辛亥革命、抗战时期中国面对的巨大危机,或者二十世纪八十年代初期中国百废待兴的情势,差不多就可以明白,中国人为什么要从各个方面寻求李约瑟难题的答案了。徐模的《中国与现代科学》刊于一九四四年,开头部分的一段话,可以部分透露出探讨此问题者面对当时局势的心理状态:“为什么中国并不能代替欧洲诸国诞育近代的科学呢?倘若我们知道其中的道理,我们就能明了:何以那个泱泱古国在近日是比较孤立无援,奄奄待毙;而许多半野蛮国家,享受着近代文明的果实,却能耀武扬威跻身于世界巨头之列。”

在中国面临的诸多问题中,科学之所以成为首要对象,是因为科学及与其紧密相关的技术,带来的社会变化太过巨大,几乎成为衡量社会进步或落后的最重要标准。如同冯友兰在上面提及的文章中写到的,“西方的优点,在于其有了近代自然科学。这是西方富强的根源。中国贫弱的根源是中国没有近代自然科学”。或许是因为二十世纪上半期过分重视科学的缘故,有学者提出,中国现代思想中存在需要警惕的“唯科学主义”倾向。从这个方向来看,或许不妨说,李约瑟难题或所有相似问题的提出,恰恰是“科学重要”这一前提下的必然结果。这也就能解释,为什么回应和求解李约瑟难题的文章和观点那么多,只有身为科学家的钱学森提出的问题(“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”),才成为承接李约瑟难题的“钱学森之问”。

再进一步,在中国语境下,李约瑟难题其实可以转换得更为彻底,那就是,中国近代为什么落后了?这一简单问题的提出和答案寻求,内里包含着人们对并非只是地缘意义上的中国的留恋和担忧——在当时情景下,救亡原本就是比单纯学术重要得多的问题,根本做不到(或许也用不着)“价值中立”。集中阅读跟这一主题相关的文献,不难看出当时身为中国人的内在焦虑。我们甚至可以合理怀疑,李约瑟之所以提出这个问题,也跟他对中国文化的留恋有关:“后来我发生了信仰上的皈依(conversion),我深思熟虑地用了这个词,因为颇有点像圣保罗在去大马士革的路上发生的皈依那样。⋯⋯命运使我以一种特殊的方式皈依到中国文化价值和中国文明这方面来。”(《李约瑟文集》中文版序)

金克木(1912-2000)

金克木对李约瑟难题的求解,当然没有离开这一留恋和担忧交织的前提。用他自己的说法,儿童时期,他即“从小学所受教育中得出一些问题:为什么中国这样一个文明大国却会受小得多的日本的欺侮呢?”学英文时,他也会想到,“英国人的脑袋这么不通,怎么能把中国人打得上吐下泻?什么地方出了毛病?”少年时期,金克木“背负着‘戊戌’‘辛亥’‘五四’‘北伐’四次革命失败的思想感情负担,在一九三〇年,我刚满十八岁,经过上海,由海道到了‘故都’北平,也就是北京”。不料仅仅过了一年,“就来了震动全国以至世界的‘九一八’。日本侵略者公然占领我们的东三省,要先吞并‘满蒙’,进而吞并中国。这比‘八国联军’严重得多,真要亡国了,我们要做‘亡国奴’了”。这还没完,“随后是‘七七’抗战,一九三九年欧战,一九四一年德国攻苏联,日本打美国。”乱离之人,哪有安宁可言?

在这样的家国形势下,难怪金克木很早就提出诸多疑问:“为什么英国少年瓦特能‘从开水壶想到发明蒸汽机’开始工业革命,而别的地方的大人反而不能呢?为什么法国和德国是紧邻而两国情况大不相同,多年成为‘世仇’呢?为什么《书经》的《尧典》《禹贡》那么早就有了系统的天文和地理知识,而现在中国还要向外国去学天文、地理呢?我一心想知道外国人本身是什么样子,想知道他们在本国对待自己人是不是也像‘八国联军’在北京时对待中国人那样。外国人和中国人究竟有什么不同?为什么连文字都从中国借去的日本竟然能‘明治维新’成功,而堂堂中国的‘戊戌变法’却归于失败呢?为什么中国有那么多人(汉族)会癖好裹小脚和吸鸦片以致被外国人看不起还‘自得其乐’不怕亡国呢?”这一系列问题,既是李约瑟难题产生的现实缘起,也为金克木后来的求解奠定了坚实的情感基础。

三

探究欧洲科学革命发生的原因,不属于李约瑟难题的主要诉求,因此求解的过程中,大部分答案都倾向于从中国寻找原因,仿佛只要找到某个固定的按钮,在现实世界中轻轻按一下,此后中国科学的发展将立刻进入高速轨道。金克木的求解思路,从起始就不太相同,他更注重的是中西之间的比较。写于一九八六年的《文化的解说》中,金克木就显示出比较的意图(中西比较是否也是李约瑟难题的起点?):“明代的城市经济并不比同时的欧洲低,文化也很发达,尤其是民间文化;可是没有出现科学、哲学、艺术的分别突破前人的发展。经济和文化的发展不能是同步的,却是相关的,大致先后相应的。⋯⋯那么,为什么近代欧洲能有突飞猛进的发展,而明代中国不能呢?”

《金克木集》(全八卷),生活·读书·新知三联书店2011年版

二十世纪八十年代末,金克木重视晚明一段,写于一九八七年的《我们的文化难题》中,他进一步表示,“在十六世纪以前,中国的科学并不弱于欧洲。正在欧洲开始前进的关头,耶稣会的传教士来到中国。利玛窦等人带来的还是近代以前的科学,同中国的可以合流。可惜没有合成,更没有发展。这正在明清之际。这时和以后的欧洲近代科学直到十九世纪后半才打进中国来,而我们自己在这段期间没有和欧洲作同步发展”。在科学方面,其时中国并不弱,“只是从明朝末叶即十七世纪起和欧洲对不上头了。当然这以前彼此也不一样,但难分轩轾;可是这以后中国就有点相形见绌了”。这个时间点,是以十六世纪耶稣会传教士进中国为界,那正是中国大规模接受西方科学及文化的先路,可利玛窦们带来的只是西方近代以前的科学,此后风起云涌的科学进步不与焉。

或许是因为没有找到理想的答案,二十世纪九十年代起,金克木把比较的时间节点移动,中国前移到了金、元时期,西方则定位到了文艺复兴,连续写出了《金、元旧书新刊》《元代的辉煌》《文化百川汇大都》等篇。“作为中国文化史的一个时代,元代可以从十三世纪初期到十四世纪中期,正是欧洲‘文艺复兴’前夕。这个时期内,中国的社会生活、学术思想、科学技术、文学艺术都开始了巨大变化,直贯明清两代。是不是可以说,现代中国文化变革的底子是从元代开始的?⋯⋯那时中国在许多方面强过欧洲。例如元代开始实行的授时历(1281)准确计算一年的周期,和国际通用的格里历一样,但比欧洲采用格里历(1582)早了三百年。为什么我们没有引向‘文艺复兴’?”类似的问句,在金克木这一时期的文章中比比皆是,但无论表述得如何复杂,合起来,差不多都可以看成从不同方向提出的李约瑟难题:“从十五世纪到十七世纪,欧洲蓬勃发展了,我们衰落了。十七世纪一过,我们赶不上了,剩下了自高自大自以为是。十三世纪建设大都(北京)的能力哪里去了?怎么耗散的?”

应该是出于此前提到的留恋和担忧(有些担忧因为世事的变幻,已经成为当时需要面对的历史或现实),金克木一直在寻求这些问题的答案,随时有不同的思考结果提出。甚至在似真似幻的《孔乙己还乡》中,金克木还假托孔老先生的话,劝人重写文艺复兴史。

《比较文化论集》,金克木 著,生活·读书·新知三联书店1984年版

不管围绕这个问题思考了多久,涉及的答案有多少,在一九九九年之前,金克木始终没有为他的解答确定一个精确的时间起点。一九九九年,金克木读到辛格的《费马大定理》,随后写《数学花木兰·李约瑟难题》,可以看成他最后一次求解李约瑟难题:“十五世纪是明朝,这时期中国的科学、技术,或扩大说文化,仍旧照原来的千余年不变的步伐、节奏走,没有巨大激烈的变化。不过是来了欧洲的耶稣会教士,翻译了《几何原本》,改变历法引起纠纷,最后到清初,十七世纪,康熙皇帝向外国人学代数。可是欧洲不同,十五世纪起了空前巨变,和从前大不一样了。所以问题不在中国而在欧洲。不是中国忽然走慢了,而是欧洲突变,有了大跃进的文艺复兴。”这个一盛一衰的分水岭,也就是解答李约瑟难题的精确起点,金克木认为是《费马大定理》中写到的:“西方数学的重大转折点出现于一四五三年。”

这一年,土耳其人洗劫了东罗马帝国首都君士坦丁堡,城陷时,学者带着图书馆的残书逃向西方。

原先罗马共和国继承了希腊语文化,后来西罗马帝国是拉丁语文化,现在希腊语文化回来了,还加上阿拉伯语(渗透土耳其语和波斯语)文化和希伯来语(犹太语)文化,形成了多种文化大汇合,发生了激烈的矛盾、冲突、排斥、吸收、转换、变化的情景。⋯⋯数学,也许可以说是科学的神经,显示出文化的缩微景象。这时期,欧洲人普遍应用了阿拉伯人的记数法,承认了被长期否定的零(印度人发明“用零除”表示无穷大,中国佛经译零为空),学会了阿拉伯人的代数学(欧洲语言里的这个词就是阿拉伯字)等。(若没有这些就不会有牛顿的微积分和电子计算机了。)现在的高等数学公式里的希腊字母、拉丁字母、阿拉伯数字合用正好鲜明显现出这种文化汇合。⋯⋯西欧的多种高级文化汇合产生新文化,突出表现在仿佛前锋的数学和文学艺术方面,构成所谓文艺复兴。这就是一四五三年东罗马灭亡的意义。(金克木《数学花木兰·李约瑟难题》,《读书》2000年3月号)

找到了这个时间点,许多问题就可以看得清晰了,如金克木二〇〇〇年写的《蒙族皇帝论法治》中所言:“十五世纪前后的欧洲文艺复兴期是政治混乱,道德败坏,市场发展,思想开放,文艺界出现新天地,那么,十四世纪的中国正好有同样的情景。阿拉伯人、蒙古人在亚、欧、非三洲相连的大陆上打了几百年的天下,这时东西两头都出现了强烈的效应。全世界的近代、现代开始了。”时间往前走,到明末清初的中国,“秦、汉时期奠基的汉语文化一直以独尊的姿态迈着四方步向前走,外来文化大都是‘入境随俗’。从秦到清,没有全面的,只有部分的,类似欧洲的文艺复兴现象。显然,在十五世纪后的这段时期里,在文化方面,中国对欧洲是处于一对多的弱势”。

金克木去世前不久,曾跟一个朋友谈起上面的问题,清楚地点出了其中的关键:“任何一种文化,如果没有外来文化的冲击、影响和补充,是难以产生革命性变异的。”或许,这就是他解李约瑟难题的核心收获,虽然算不上石破天惊,但足以当得起执拗的提醒。现在,距金克木离开这个世界已经过去了二十多年,不同文化的互相冲击和多样交流仍在不断进行,甚至引发了更多、更深入也更复杂的问题,有心人会在李约瑟难题的发展演变和金克木的求解过程中,看到些什么呢?上帝造不出只有一头的棍子,没有人真的栖身孤岛——“过去是未来的镜子。别人是自己的影子。”