百年前,中国第一代公共慈善医生经历了什么 马伯庸新长篇写“大医”

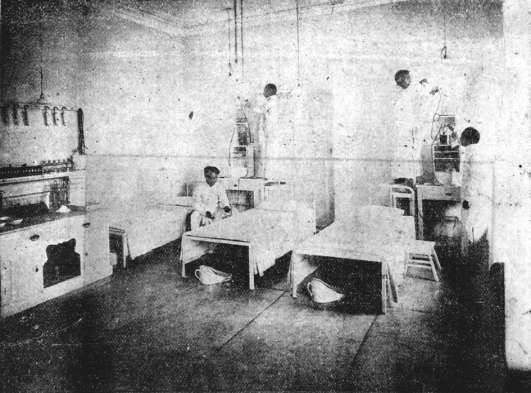

上海中国红十字会时疫医院割症室

逃难少年方三响、富家千金姚英子、留英学生孙希,三位出身、性格、机遇各不相同的年轻人,在1910年这个关键的节点,同时踏入了中国红十字会总医院,开始了他们纠葛一生的医海生涯。整部书的主线就是这几位少年医学生,也是中国第一代公共慈善医生的成长故事——三人肩上的责任比普通医生更重,哪里有疫情,就要去哪里治疫情,哪里有灾害,就要去哪里救灾,哪里爆发战争,就要去哪里冒着枪林弹雨,救死扶伤。他们经历了上海鼠疫、皖北水灾、武昌起义……百年前的时局跌宕起伏,无时无刻不牵扯着三人的命运,他们互相扶持,攻克了一个又一个难关和险境,从三个天真少年,逐渐成长为三名出色的医生,在一次次救援中,他们感悟到何为真正的“大医”。

为什么是他们

看马伯庸的小说多了,笔者归出一条规律——小说中的主人公历来“虚虚实实”,主角是虚构的,配角是真实的;故事是虚构的,背景是真实的。以其代表作《长安十二时辰》为例,故事主人公张小敬可能是安史之乱中一名玄宗身边的禁军兵士,他在历史上被记了一笔只是因为某部史书中提到过是他在马嵬坡勒死了杨国忠。马伯庸便以张小敬为主角,写了一个精彩绝伦的“刺杀唐玄宗”的故事,故事发生在“天宝三载”,唐代藩镇割据已经严重,安禄山迅速崛起,李林甫大权独揽,唐玄宗李隆基、唐肃宗李亨、布衣宰相李泌、诗人贺知章、岑参等轮番登场……

马伯庸上一部小说《两京十五日》也是类似的写法,在明仁宗朱高炽突然去世、朱高煦起兵谋反的背景下虚构了主人公捕快吴定缘和医女苏荆溪,一路护送青年朱瞻基和后来保卫北京城的于谦,从南京出发,经历种种险境,十五天后最终平安抵达北京继承皇位的故事。这个故事中,男女主人公虽是虚构的,但朱瞻基如何及时即位,平定谋乱,确实是历史的空隙之处,至今仍有种种猜测,所以这种虚构的主要人物可以在历史的空白中大展拳脚,成就一番作为后,“事了拂衣去,深藏功与名”。

那么说回《大医》中的三位主人公:方三响家在东北农村,那时日军已小范围掀起战火,方三响的父亲因一个日军间谍出卖而被打死,一位慈善医生将孤儿方三响带到了上海,怀着国仇家恨,方三响选择了做一名医生,救死扶伤。女主人公姚英子是上海滩烟草大亨的独生女,因为一次车祸事故被一名路过的医生所救,也让她立志要学医。这些主人公虽然是虚构的,但他们也是“学医不能救中国”的反面人生。从懵懂少年,到独当一面的“大医”,这部小说的本质其实不是医学故事,而是人生成长故事。

故事配角的人物出身是有历史真实存在的原型的,比如红十字会总医院第一任“院长”沈敦和,近代教育家、女医生、姚英子的人生榜样张竹君女士、教三位少年医术的专业导师峨利生和柯师太福两位外国医生,他们医术精湛,远赴中国,在清末民初的动乱时代培养了一批,也是中国第一批公共慈善医生。此外,《大医》的故事历经清帝退位、南昌起义、北洋军阀混战、北伐和第二次北伐、抗日战争、解放战争等大事件,虽然主要人物是虚构的,但他们所面临的世界并不是一个架空的世界,总医院救援队奔赴一线的一批年轻医生,很有可能如方姚孙三人一样,来自五湖四海,各个阶级,这一点在某种角度来看,也并不是虚构,而是一种个人虚构、群体真实,故事虚构、细节真实和局部虚构,整体真实。

将故事作为方法

熟悉马伯庸小说的读者都知道,从《古董局中局》到《三国机密》,从《风起洛阳》到《风起陇西》,马伯庸几乎每一部小说都会被改编成影视剧,他也开创了“中国古代历史悬疑”这样独特的创作风格,如今在图书市场上,我们其实能看到不少相似风格、相似内容的类型小说,限时破案、层层反转、步步惊心……虽然《大医》是写近现代医护题材,但是小说中能明显看出“马氏悬疑”的痕迹。

首先就是设置悬念。男主人公方三响的父亲被日本间谍害死,方三响从此心怀国仇家恨,奈何事发时他年幼,只看清这个日本间谍的脸上有两颗痣,他在跑遍大江南北救治伤患的过程中也在寻找这位仇家,此为马伯庸安插的“草蛇灰线”之一。另一位男主人公孙希接到长辈的暗中派遣,查探红十字会的院长沈敦和是否贪污善款、公报私囊,这是另一条贯穿全书的悬疑线索。

马伯庸创作的另一个法宝是“限时任务”。在年轻医生们初出茅庐的第一次任务收治皖北水患的灾民时,他们就面对一个极限挑战——在六天之内查清灾民们身上是否携带传染病的病原,不然当地官员便下令士兵朝涌入城中避难的灾民们开枪。医疗小队面对成百上千的灾民,问诊、取样、化验、细菌培养、显微观察……一番抽丝剥茧的推理后,终于在最后关头靠专业和智慧找出了疫病的元凶。就这样,他们从帮派火并的砍伤急救、到高危产妇的抢救、寻找鼠疫的源头等一个个任务的完成,主角团也一路打怪升级,修成“大医”。

小说中故事开始于1910年正是中国两千多年封建王朝结束的前一年,置身于历史剧变其中,三位少年医生一开始是无知无觉的。他们遇到了水匪、黑帮;他们被认为是“骗子”,当时的百姓大部分对病毒、细菌一无所知,不信任现代医学,不愿意开刀手术等等。一开始他们天真地认为“我们研究的是人体结构,不是社会结构”,但他们渐渐发现,公共慈善医疗绝不仅仅关乎于医学技术,也不是学好医术、做好手术就够的,他们被席卷在时代洪流中,发现医学其实是社会学,是人类学,在那个迷信蒙昧的时代,治病救人的同时更重要的是开启民智,改善公共卫生条件,传播现代医学理念。三位少年终于理解了这个道理——没有人能两耳不闻窗外事,你不关心世界,世界也会来关心你;“责无旁贷”不是一句口号,而是真真切切的信仰。

医疗小说难在哪

此前采访马伯庸时,他曾分享过自己创作的故事引人入胜的“秘诀”,那就是细节——超常深入的细节,绝对准确的细节。所以创作《大医》其实对马伯庸是不小的挑战,作为一个历史小说的创作者,马伯庸并没有医生的从业经验,外行如何写内行,还得写得真实生动,这本就不是件简单的事,尤其是想医学如此专业性强,有“行业隔离”,只看资料和采访相关人员,肯定不如医疗专业人士自己写起来那么自然——创作伊始,马伯庸就注意到了这个严重的问题。

他在创作后记中写道:“即使我做足了准备,仍旧低估了这个题材的创作难度。别的且不说,单单医疗细节的描写,就让我愁得几乎秃头。”因为其要描写的时代是二十世纪初到中叶,在清末、在民初、在北洋时代、在国民政府时代、在抗战时代,每一个时代的医学发展情况都是不同的,医疗理念与我们所熟知的常识大相径庭,“很多场景下,我需要的不是现代的正确做法,而是错误的处理方式,才符合当时的实际情况”。

马伯庸举了两个例子:比如输血,1900年医疗界才初步有了“血型”的概念,1911年医生们才普遍接受输血与受血血型必须相同。直到1914年出现了抗凝用的枸橼酸钠溶液,才能够初步实现血液的储备与远程运输。而人类大规模建设远程血库,要到“二战”期间“全血用ACD保养液”被发明之后。如果作者要写1910年一位医生进行输血操作,就必须让他不验血型,抽出血来就用,而且必须现场抽新鲜的,因为没有抗凝剂——这在现代医学观念里是错误的,但这才是那时的真实情况。

再比如盘尼西林(青霉素的旧称)在1943年美国才实现量产,1945年之前的中国主要是靠磺胺来抗菌。如果我写一位抗战义士被医生打了青霉素,显然是错误的;在1931年墨菲氏滴管发明之前,输液无法调节速度,所以只能用于紧急情况的辅助。那种满满一屋子男女老少打吊针的场景,要二十世纪三十年代之后才可能出现。

马伯庸发现,不光要学习医疗技术,而且要学习医疗技术史,才能准确写出每一个时代不同的治疗方式,这又是一个艰难的挑战。他希望如果读者有专业医学背景的话,请一定谅解书中那些错误的治疗方式,现代医学正是在不断试错中取得进步的。

我为什么要写《大医》

▌马伯庸

我创作这部小说的动机,要追溯回二〇一七年。

当时华山医院的赵重波医生打算举办一次职工文化讲座,赵大夫很热情,说:“我带你参观一下我们的院史馆吧。”

哈佛楼里的展厅不算太大,里面摆放的也不是什么奇珍异宝,大部分是红十字会与华山医院的历史文献、照片和少数文物等,内容也仅限于本院活动。如果你不熟悉历史,大概会看得索然无味。但倘若参观者对中国近现代史有所了解,便会发现,这些展示物几乎每一件都能勾连到中国近现代史上的大事件、大人物,串联成一条隐线,与波澜壮阔的大时代如影随形。

作为一个创作者,尤其是一个历史小说创作者,我感觉到,这绝对是一个上好的题材。想想看,从一家医院或一个医生的视角,去审视那个时代,这是一件多么令人兴奋的事。

讲座结束后,我回到酒店,把拍下来的照片存进电脑,一一检视。逐渐冷静下来之后,我发现这个题材的创作难度远超想象。创作者不光要熟知近现代史,还必须熟知上海城市发展史,以及附着其上的文化、科技、思想、政治、军事、交通、教育、饮食……更关键的,这是个医疗题材,所以创作者还必须精通医学。以我当时的知识储备来说,实在无法完成,于是只好遗憾地把照片存档,留待日后再说。

不过我这个人脾气有点倔,越不许做什么,就会越惦记。在接下来的几年里,这个题材时不时会浮现在我心头,轻轻地诱惑一下,撩拨得我内心炽热难忍。我每次出差去上海,还会去哈佛楼转一圈,顺便约华山医院的几个医生聊天,而且开始有意无意地购买相关的书籍,甚至养成了每天读几份老《申报》的习惯。

等到我回过神来时,发现与民国医学相关的书籍堆满了一个大书架,从清末出版的《药学大全》到二十世纪六十年代的《赤脚医生手册》和《农村常见病防治》;从余新忠先生的《清以来的疾病、医疗和卫生》到马金生的《发现医病纠纷:民国医讼凸显的社会文化史研究》;从《吴淞卫生示范区档案》到《红十字会历年征信录》……我忽然意识到,人的内心渴望是无法抗拒的,早晚有一天要向它妥协。

于是在二〇一八年,我正式开始了前期调研。这是个艰苦而充满乐趣的过程,我把市面上能找到的相关资料都扫荡了一遍,翻遍了学术文库、二手书市场和各地图书馆,走访了很多老医生和老专家,还挖空心思进入华山医院的旧档案库。我甚至考虑过找个医科大学报一门基础课,学上一两个学期——当然,后来由于种种原因没成行。以上节选自《大医》创作后记

- 马伯庸:分享是我的本能[2023-04-12]

- 作为方法的马伯庸[2023-04-12]

- 长篇《大医》创作谈:是创作过程,也是学习过程[2023-04-12]

- 关于科幻小说,马伯庸、“天瑞说符”和复旦教授严锋聊了什么?[2023-04-04]

- 作家马伯庸在厦门分享写作秘诀[2023-03-31]

- 打开一个看待历史的别样视角[2023-02-15]

- “安排”的乐趣——读马伯庸《太白金星有点烦》[2023-01-04]

- 泰国“中国文学读者俱乐部”举办马伯庸《显微镜下的大明》读者交流会[2022-12-29]