任芙康:读书人金梅

编者按:2023年3月2日上午8时,《文学自由谈》的重要作者,88岁的沈金梅先生因病辞世。为表达新老同仁的怀念,“文学自由谈”微信公众号重发任芙康十六年前载于《文学自由谈》的一篇旧文。《读书人金梅》原载《文学自由谈》2007年1期。

沈金梅 先生 (1935—2023)

《寂寞中的愉悦》即将出版,这是金梅的第十五本书,一本叙述孙犁一生阅读之路的传记。他嘱我写序,几乎没有犹豫,就答应了。不料真动笔,却心底起浪,一时不知由哪说起。

《寂寞中的愉悦:嗜书一生的孙犁》 金梅 著,河南人民出版社

屈指算来,认识金梅时,他四十多岁,我不到三十。交往延续至今,未曾有过间断。通常说,人与人之间,相识容易相知难,而最初的接触,往往奠定日后往来的基调。

记得第一回去《新港》编辑部,因这里曾是颇有影响的文学要塞,不免胆怯。走进新华路上的老洋楼,踮脚前行,木地板仍被踩出嘎嘎的声响。我要找的编辑不在,初次见面的金梅,看罢我送上的一篇杂文,点头说好,将稿留下。告别时,我拜托他将稿子转交那位熟人。他神色依然,“可以可以”地应着,并送我下楼。

事后才晓得,金梅是刊物负责人之一,杂文终审就归他。但他丝毫不在意陌生作者的“目中无人”,很快将稿子发了出来。

两年后,我从部队转业到《新港》,与金梅做了同事。方知金梅是上海人,曾就读北大中文系。那时编辑部实行坐班制,所有人几乎朝夕相处。便见金梅每天埋头做着两件事,上班读别人的稿,下班写自己的书。他的学养、他的责任心、他的刻苦精神,皆受到众人认可和尊敬。第一次去他家,见到他端庄典雅的夫人张泽宓,大感惊异:现实生活中居然就有如此般配的夫妇!多年后听人说起,老张年轻时貌若仕女,画艺超群,在津门新闻美术两界享有“冷美人”之誉。二人的终成眷属,自然便有一部感人的故事。

时间长了,又慢慢知道,金梅性格内向,无关之事从不参与。突然有一次,他却表现出很强的主见,令人十分意外。当时一位同事申请入党,受父亲牵累,久拖无果。其父于抗战中中弹身亡,一说遭日本人射杀,一说被八路军击毙。夺命的子弹虽只一枚,可由谁射出,性质迥异。因岁月久远,想弄清枪手面目,事实上已无可能。如此难题,使该同事几乎绝望,与人谈心常至哽咽,其境况令人同情却无奈。这时惟有金梅站出来替他说话,又恰逢政治气氛开始改善,此君终于了却夙愿。二十多年过去,金梅仗义执言的神态仍历历在目。

绝大多数时候,金梅都过着平静的日子。但他并未身处真空,文坛上一些闲言碎语非他所愿,时来做无聊的造访。他多当耳旁风,误会任其误会,株连任其株连,一味地独善其身。走进他素朴的家中,给人印象深的,是书房里四壁旧书,满架满柜泛出一种特殊的黄,似乎映衬出金梅读书岁月的沧桑,这很容易叫人受到感染,超越你长我短的计较,平息心中过分的欲念。

熟悉他的朋友,无不信服金梅做学问,跟他做人一样平静。中国现代文学这一块,他静心修行,体会尤多。上世纪 80 年代初期,上海文艺出版社异军突起,以重视出版现代文学学术专著闻名于学界。光是有关叶圣陶研究的书稿,该社就收到数部之多,可谓群芳争艳。金梅所作三十多万字《论叶圣陶的文学创作》最终脱颖而出,绝非侥幸,自有他人许多不及之处。金梅治学,毫不夸张,是称得起“筚路蓝缕”的。而时下的文论圈中,这四字已日渐贬值,随处招摇,成为急功近利之徒相互奉承的礼品。

《论叶圣陶的文学创作》 金梅 著,上海文艺出版社

在当代文学批评领域,区别于众多活跃分子,金梅颇有独到的收获。前者属于追踪型评家,几乎是创作前脚走,评论后脚撵,刚看个开头或只读个结尾,便洋洋洒洒,点评得有板有眼。其中拔尖角色,仅据一个书名,就敢宣告“震撼”之作问世。此类鼓手长袖善舞于文坛,人气指数如春节前后的火车站。然热闹归热闹,其致命伤却是胎中带来。季节一过,风向变易,倡导已不再是最初那个倡导,时兴已不再是先前那个时兴。即使有机会结集出书,翻检旧作,已多悖时宜矣。而金梅属于学问型评家,单看他评说的对象,肯定不是谁红去追谁,即使偶或撰写应邀的时文,也会表现出别一番品相。二者的区别,表面看隔着一层纸,究其实差着几重山。金梅前后曾花四五年时间,与二十多位作家通信谈创作。作家个个实力派,但人人回函不敷衍。每组通信探讨艺术规律,解剖写作实际,良友诤友,列优指谬,全然不见廉价的吹捧与高蹈的忽悠。通信合集《文学奥秘的探寻》出版后,遍获好评。多年后再读此书,丝毫不觉年代的隔膜,仍处处窥见其真知灼见。金梅这般佳构频出的高效状态,望尘者多,超越者少,为人称道,亦引人嫉羡。

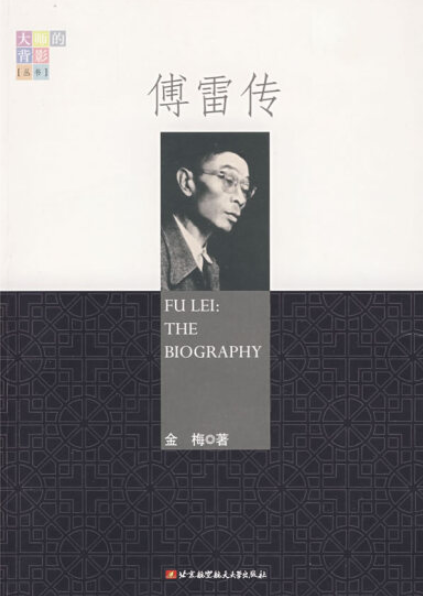

1988年年初开始,金梅遇尴尬,前后一两年。像他那样处逆境而安之泰然,文人通常是不易做到的。但见金梅不声不响,沉稳如常。两年多过去,拿出一部厚厚的《傅雷传》。傅雷是他老乡,为傅作传,已存念多年,惜无时间。今日赋闲,虽属歪打正着,但得到的成全实实在在,内心里感激都来不及,哪还说得出一个怨字。这本书很快由南方一家出版社出版,细水长流地卖着,数年间不知加印了多少回。奇怪的是,该书责编每次来信都诉苦说书积压库中,上司不悦,弄得他如何狼狈之类。但更奇怪的是,这本书一边“积压”着,又一边加印着。我们知道后都不平,建议他与这种伙伴快分手。金梅却并不真生气,始终容忍着对方的抱怨与加印,也连同容忍着每次再版后的一点点“印数稿酬”。

《傅雷传》 金梅 著,北京航空航天大学出版社

历经数十载学术生涯,金梅与孙犁研究结下不解之缘。他学习孙犁,研究孙犁,撰写或选编与孙犁直接相关的专著,已有五六部出版。据我所知,多年间孙犁凡有选购书刊、查找资料的琐事找他,他必是有求即应,及时办妥,故而他与孙犁的个人情谊非同寻常。但遍寻金梅的文章,你根本闻不出“我的朋友胡适之”一类味道。他是他,孙是孙,尽管熟稔,却从不炫示热络,从不借以参照,这是一般人很难达到的境界。

曾有一段时间,一群热心者树孙犁为旗,划冀中为圆,幻化出一个“荷花淀派”,其做法附会,显而易见。大凡作家的归类,须遵循内在逻辑,经历、观念及其题材、风格等等,必是不可或缺的要件。孙犁的非凡不容置疑,但一位孙犁焉能成派。搜寻孙犁之外有谁悟得孙犁的韵味,又有谁识得孙犁的气象?仅仅东施效颦,描画一二村妇、三五芦苇、八九荷花,便认定为孙犁麾下,岂不牵天下之大强也?惟文学之事,独一无二的才值钱,流派愈多愈好,同伙愈少愈妙;每个写手都成为异于他者的孤家寡人,则更是妙上加好。纵观“荷花淀派”的营造过程,听不到金梅什么声音,孙犁本人也未见得领情。细想想,这是绝非偶然的巧合。

金梅不善交际,但对于别人所托,从来都上心去做。这么多年,我时常有事麻烦他,总获他倾力相帮。惟有一事,让金梅为难,没有办成。我在天津多年,不曾见过孙犁,老以为反正同居一城,迟早都有机会。后来听说孙犁患病,才萌生急迫,请求金梅引见。但因孙犁病情反复,一直未得探视。2002年春节前的一天,在总医院高干病区,随单位慰问小组,我终于走近孙犁病榻。是时老人已少神智,令我久久注视,鼻子发酸,生出无数感伤。

孙犁去世,给金梅沉重一击,茶饭不思,恍惚多日。一个艳阳天,他打开孙犁的文集,开始逐篇重温。读书竟有先难料到的结果,他发现自己,对忘年之友孙犁的仰慕之情,对老师孙犁的敬畏之心,丝毫未随孙犁的辞世而平息。接着的念头是:趁着精力允许,再写本书,继续解读总也体味不尽的孙犁。有一天,我去看他,他说起新书的构思:“而今传记少变化,我想做点尝试,写孙犁,基本不涉及他的创作,主要记叙他的读书,从小时到去世,贯穿一生。”听他如此一讲,我知道此事绝非轻而易举,付出昂贵的心血成本将在所难免。但金梅既然已将图纸设计出来,工程的竣工自是可以期待。于是,我仿佛看到了这本书的模样:角度的新颖是一定的,资料的丰富是一定的,内容的可读是一定的,思想的高远是一定的,对孙犁研究的独特建树也必然是一定的。

去年春末某日,金梅电话告我,他的眼疾加重,需动手术,言语中不胜其烦。对他来说,读了几十年的书,写了几十年的字,靠的就是这双眼。而今眼睛出毛病,打破的是他几十年的生存秩序,其内心惆怅可想而知。他尤其悲观的是:耽搁下去,为孙犁写传怕是完成无望了。

谁也不曾想到,经过手术,金梅的眼疾基本得以康复,这真叫老天有眼。新著未完的一多半篇幅,也补写得出奇顺手。有这圆满的结果,朋友们都真诚地替他高兴。

金梅接近、学习、研究孙犁的时间,往回可以直推四十多年。其时孙犁尚无后来的声望,由此可见金梅与世故、功利无缘。仅从这点上说,《寂寞中的愉悦》一书值得信赖,值得阅读,值得收藏,值得推荐。

- 鲁迅&陶元庆:赠先生一束西湖梅[2023-02-28]

- 邢小利:陈忠实的得意[2023-02-24]

- 赵朴初与梁漱溟[2023-02-23]

- 诗人刘湛秋鼎力相助昌耀的故事[2023-02-21]

- 陈子善:我的责编李庆西兄[2023-02-21]

- 陈丹晨:怀念挚友谢永旺[2023-02-20]

- “还她真实的评价”——柯灵书信中的张爱玲[2023-02-16]

- 《白鹿原》是如何亮相文坛的?[2023-02-13]