“情侣诗集”背后的文人交谊

暑气逼人,炎蒸难耐;困居斋中,以闲翻故纸为乐。忽有友人见示一册新获旧书,乃是近百年前印成的一部诗集,名曰《比翼集》。

书前印有一帧男女合影,右题名曰“比翼集著者:张铭慈先生游绍斌女士合影”,左落款曰“一九二四年雪冬后摄于北京中央公园”。一目了然,既曰“比翼”,即此二人(或夫妇或情侣)之诗作合集;卷上所辑为游绍斌女士诗作;卷下所辑为张铭慈先生诗作。毋庸多言,此乃一册不多见的“情侣诗集”。

令人惊讶的是,就在这帧合影背面,竟然还印着一首胡适题诗,且此诗应当就录自这一部诗集。

《比翼集》中所印张铭慈与游绍斌合影

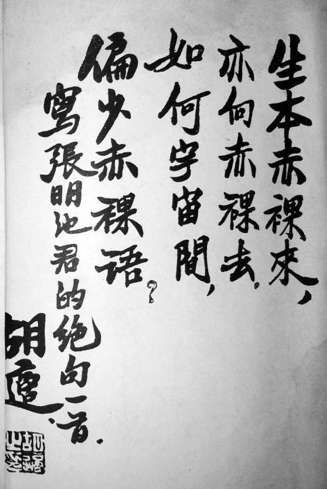

胡适选录《比翼集》题诗手迹

胡适题诗与佚信

胡适题诗原文如下:

生本赤裸来,

亦向赤裸去,

如何宇宙间,

偏少赤裸语?

写张明池君的绝句一首

胡适

仅凭一己一时之记忆,感觉胡适与这位“张明池”(即合影中的张铭慈)并无交往,为何会选录其诗作,并手书题赠呢?为此,必得多多翻检诗集内容,方可得见真相吧。

接下来,展卷一阅,诗文琳琅满目,颇可品鉴玩味。且所有诗文皆以手写体上版,以石印法印成,别是一番生动观感。是集分上下卷,上卷正文之前,多有友人题词,略微翻阅,诸人名姓都很陌生,不是特别熟悉的旧时人物,也再无胡适本人及其关涉人物的题词。可奇特的是,翻检至下卷时,竟在诗文页面中间,插入了一通胡适致张明池的信札之影印件,这封佚信在所有胡适书信集中均未收录,是宝贵的史料,须细致考察一番。原文如下:

明池先生:

谢谢你的长函,我读了此函,心里很感动;我可以说这封信给了我不少的愉快与安乐。

这封信我很想留着做一种纪念,只因你要我把原稿还你,所以先寄还你,希望你抄了一份之后,仍把原稿寄给我。你们的诗稿,我略略看了,其中有些很可诵;如“小窗双影话心肝”便是好句。但作旧诗是很不容易的事,所以我不劝少年人向这路上走。

绍斌女士也有好句子,如在“贝满病中寄诗”中两联皆可诵。匆匆先草此短书,稍答厚意并祝绍斌女士好。

十五,七,一。胡适。

张铭慈与胡适的“文字交”

《比翼集》著者张铭慈及其爱侣游绍斌,究竟何许人也,与胡适又有何交谊呢?在诗集的最后一页,乃著者张铭慈所撰跋文中,就有张、胡二人交往点滴之记述。300余字的跋文,道出了张、胡二人因《比翼集》结缘的一桩文坛佳话来。

原来,《比翼集》最初曾以油印的方式印成,著者张铭慈曾将此书赠予胡适。胡适得书后,非常欣赏书中的诗作,除了致信表彰之外,还曾在与友人聚会时,当众念诵书中诗作,以表赞赏之意。1926年秋,胡适将赴英国公干之际,又“特选余集中一绝句亲为书写之,以作临别纪念云”。

因为得到友人刘灵华的赞助,《比翼集》第二次印制改用石印。付印之际,张铭慈认为胡适的“书法雄健娟逸,则少为人知,兹特由石印印出,以供好读本集又酷嗜艺术者之鉴赏焉”。于是,就有了这著者合影背面的胡适题诗,以及分插于诗集下卷正文之中的胡适信札之影印件。可以想见,第二次印制诗集之时,著者或临时起意,或事出匆促,才出现了影印胡适手迹分插两处的情形吧。

张跋的落款时间为“丙寅仲秋”,即1926年9月21日,这一天恰为当年的中秋节。而第二次以石印方式印制的《比翼集》,乃是正式出版物,与第一次油印本即写即刻、即印即发的形式略有不同;其正式出版的时间比之张跋写毕的时间又稍晚了20天,版权页上明确印有“民国十五年双十节出版”字样。

当然,无论是张跋写毕之时,还是《比翼集》正式出版之时,只看到过第一次印制的油印本的胡适都已身在英国伦敦,并不知晓其题诗与信札,均被张氏付诸影印,纳入《比翼集》第二次印制的石印本中了。至于胡适特别想收藏的张氏赠送油印本之际附寄的那一通“长函”,后来究竟有没有终于在张氏录副之后再次收到,因无后续文献可供考析,也无从确知了。

值得注意的是,张跋背面,印有一页“附明池编译书籍目录”,其中还有张、胡交往的线索可循。目录中有《国学大纲》一书,介绍称“此书为明池历年研究国学之结晶,曾送请胡适之教授评阅,往岁任北高工国文讲师时,曾油印为讲义,现存于北大研究所”。可惜的是,此《国学大纲》实乃内部讲义,并非正式出版物,搜寻不易,无法从中管窥胡适对张氏国学修养的评价了。

《比翼集》作者曾是“佛系青年”

除了与胡适的交谊这个层面,张铭慈其人其事迹,也颇值得进一步研究。《比翼集》末页所印“附明池编译书籍目录”,就是张铭慈早期学术活动及成果的一个集中展示。譬如,曾于1924年7月创办《少年日报》;曾著交由胡适评阅的《国学大纲》讲义;曾主编《四民自治报》;曾力图破除迷信、革新宗教,以“中英文合璧”方式参与创办《佛化新青年》杂志等。

《比翼集》印行之后,张铭慈的学术活动仍很频繁,编译书籍也不少,有翻译日本学者森泰次郎原著《作诗法讲话》、儿岛献吉郎原著《中国文学概论》(商务印书馆,1930);与刘仁航合译冈村司原著《民法与社会主义》(商务印书馆,1931);翻译藤山雷太原著《南洋丛谈》(国立暨南大学南洋文化事业部,1931)等等。

赞助出版石印本《比翼集》的刘灵华,也极可重视。刘灵华是中国近代著名佛学家、学者与社会活动家。他早年曾留学日本,悉心研究日本文化与历史,译述过不少日本学者著述。或正是受其影响,张铭慈后来才编译了大量日本学者著述。翻译藤山雷太原著《南洋丛谈》出版之际,张氏在此书自序中提到了与刘灵华的相识经过,从中亦可管窥张氏早年生平。文曰:

吾昔主办《少年日报》于北平,与友人张宗载、宁达蕴诸兄共倡“佛化革新运动”,因识刘灵华先生,后与灵华先生创办《四民自治报》,并组织“全国村市建设协会”,甚相得也。未几,灵华先生离北南下……前年夏,吾因灵华先生之约,特南来参加国民革命……吾旋戎装赴前敌,及过金陵,抵徐州,同思往日事,未尝不感慨系之。今年夏,予乃摆脱各处琐务,移家真茹……

张序写于“十八年岁暮”,即1929年末。据其记述可知,1924年,张氏在北平办报,即结识刘灵华。1927年夏,又应刘氏之约,南下参加了国民革命运动,曾至上海、南京、徐州等地。1929年夏,“移家真茹”,即南下移家至上海西郊的真茹镇,此处乃华侨最高学府——国立暨南大学所在地。据此可知,此时张氏可能就在暨南大学任教或讲学。

由于张氏早期有一段笃信佛教的经历,在这一时期的佛教刊物中,屡屡有其事迹之点滴记载。譬如,1926年9月,上海佛化教育出版社印行的《心灯》月刊第12期,曾刊发《张明池君上本社副社长胡笏老书》,对张氏早年笃信佛教并倾力从事“佛化”工作的事迹,也有所披露。

在这一公开发表的长篇通信中,张氏表达了期望开创“佛化青年”乃至“佛化世界”的宏大事业,提出了“应用世界佛教联合名义办一大规模之中英文之日报或杂志,发行全世界,使世界民众皆有读此报之机会,而受佛化之感化,是诚一绝大之宣传也”,“复次应设一翻译馆,将大乘经典之重要者译为各种外国文(或先用英文),译印后发行各国大书店代售”等诸多建议,可谓信心满满,雄心勃勃。应当说,这一“佛教全球化”的理想版图,透射着新文化运动洗礼之下,即便“佛系青年”也曾拥有过的时代激情。

这些建议,实际上也是源自张氏于1923年至1924年间,在北京参与创办《佛化新青年》杂志时已曾有过的工作经验。事实上,早在1923年9月前后,张氏即已偕其夫人游绍斌双双加入“佛化新青年会”,《佛化新青年》第1卷第6期之上,还刊发有其友人张宗载所作《张明池君偕其夫人游女士同具愿书入会作此以赠》诗一首,以纪其事。“佛化新青年会”是五四新文化运动催生的产物,旨在推动佛教现代化。在当时此会的三千会员中,张氏夫妇二人应当是骨干与精英。

于此,也就不难理解,《比翼集》所录张氏诗作中为何常见佛教语词与佛家意境——这正是其这一段特殊人生经历之间接写照。

动荡时局下的比翼连理

据查,张氏爱侣游绍斌,字学溥,与张铭慈同为云南大关县人,毕业于北京美术专科学校。1919 年,张、游二人结婚。1921年前后,张铭慈考入北京大学;因经济困窘,游绍斌一人留在昆明任青年会国史教员,不久因得亲友资助,赴北京贝满学校读书,后考入美术专科学校。二人求学讲学,一路相随;虽时局动荡,生活艰难,却至为恩爱,不离不弃。诚如张氏在《比翼集》中另一篇跋文(写于“丙寅花朝”,即1926年3月间)中所言:

今年花朝,偶作八达岭之游,归来适值“国军之战”剧烈,以致京畿为之不宁,天上飞机云集,城中炸弹时投,人人自危,生命堪虞。窃思人生在世,不过如梦幻泡影而已。而一卷诗稿,乃数年心血,恐有遗失,故特付之油印,又益以学溥诗若干首,最后定名曰《比翼集》。盖学溥痴情,而处此离乱之世,颇有与余共生死意,故取香山“比翼连理”之意而名集,书既印成,遂赠诸同好,以作纪念云尔。

《比翼集》印行之后不久,张铭慈毅然南下参加国民革命运动。1929年夏,夫妇二人应当“移家真茹”,同赴暨南大学任教或讲学了。据1929年上海《图画时报》第563期,所刊发的一张题为“云南女画家游绍斌及其爱子美儿”的照片,可知张、游二人当时确实已“移家真茹”,且已育有“爱子美儿”。

据传后来二人又移家新加坡办学,因未见确切史料证实,只能存而待考了。

- “站在同一战线上的伙伴”——鲁迅与李大钊[2022-06-16]

- 从钱谷融关于《雷雨》的一封信读出的文学观[2022-06-16]

- 陈喜儒:一张捐款收条引发的回忆[2022-06-10]

- 王元化德里达对谈始末[2022-06-06]

- 被封印的伟岸的文学之灵[2022-05-31]

- 中国现代作家手稿作为“祖本”文学价值论[2022-05-30]

- 陈独秀与汪孟邹肝胆相照40年[2022-05-27]

- 萧军和端木蕻良:“唉,这两个东北男人啊”[2022-05-26]