经典作家专刊——马识途

3月28日,革命家、文学家马识途先生去世,享年110岁。马识途,本名马千木,生于四川忠县(今重庆忠县)。1935年开始发表作品,1961年加入中国作家协会。著有长篇小说《清江壮歌》《夜谭十记》《巴蜀女杰》《魔窟十年》《沧桑十年》等,长篇纪实文学《在地下》,中篇小说《三战华园》《丹心》,短篇小说集《找红军》《马识途讽刺小说集》等作品。马识途先生艺术创造力极为充沛,年逾百岁依然笔耕不辍,近年来陆续出版《夜谭续记》《马识途西南联大甲骨文笔记》《那样的时代,那样的人》等新作。马识途先生的身上融合了革命者的坚定、刚毅与文学家的热情、活力,他的一生是求知求真的一生,在漫长的文学创作生涯中,他努力追求中国气派和中国风格,在中国当代文坛形成了独具一格的文学风格。为纪念和缅怀马识途先生,本报特邀请阿来、李怡、赵文溱三位作家、学者撰写文章,阐释马识途先生的文学成就及其对中国现当代文学作出的杰出贡献。

——编者

马识途年轻时候照片

2021年,马识途在中国共产党成立100周年展示牌前留念

老马识“途”:中国文学的地方路径

——马识途和他的文学道路

□李 怡

2024年3月28日晚,中国最年长的作家马识途先生去世,终年110岁。这一消息多少有点令人意外。马老虽然高寿,但近年来不断有新作旧著面世,一再刷新了中国当代作家创作出版年龄的新高。因此,对于马老仙逝的消息,我们都还缺乏心理准备。

马老最后一部新作是2020年6月由人民文学出版社出版的《夜谭续记》,从1983年《夜谭十记》初版至今,他的“夜谭”系列走过了将近40年。如果从踏上文学创作之路算起,这文学的生命更是持续推进了80年。在我看来,老马识“途”的80年间,走出了中国文学独特的“地方路径”,这里所谓的“地方”,并不是故步自封的地域性狭窄和局限,而是在广阔的文学视野中,挖掘和发现独特人生经验的个性化追求,是中国文学在开放时代所完成的真正的民族性建构。在这里,我尝试通过“夜谭”系列的产生和延续,小结马识途先生所走过的中国文学的个性化道路。

“夜谭”系列的艺术特质:民间性、日常性和地方性

从《夜谭十记》到《夜谭续记》,尽管有人也读出了马识途先生创作的某些变化,但在我看来,最值得关注的还是经历80余年的写作中存在的不变部分。马识途80年的创作,囊括了从民国到人民共和国,从抗日战争、新中国成立到改革开放,以及新世纪、新时代的各个重要进程,大至国家民族,小及家庭个体,变化是显而易见的。不过,马老还是执着地保留了一些不变的东西,其中的意义值得我们总结,可以概括为三个关键词:民间、日常与地方。

1983年的《夜谭十记》写的是10个民国官场中“坐冷板凳”的科员自我娱乐,自组“冷板凳会”轮流讲故事,2020年的《夜谭续记》写的是10多个新中国政府机关的小科员及先前故人的后代自得其乐,再组“龙门阵茶会”,仍是抓阄讲故事。这些故事跨越了大半个世纪的中国,内容从民国乱世、造化弄人到人性百态、家庭变幻。一方面,它们确实与《清江壮歌》《找红军》《三战华园》等革命历史小说不同,但作为马老“两副笔墨”中另外的一支,“夜谭”系列始终立足于时代与社会主潮的边缘,讲述普通人的人生故事,充满“摆龙门阵”式的民间趣味,描写百姓的日常生活,展现巴蜀的风俗与语言特色。

什么是民间性?历来各有立论。简而言之,所谓的“民间性”就是在国家社会大叙述及精英知识分子的思想建构之外另辟蹊径,将普通人的悲欢离合和人情世故当作文学的正面,展开“大众化”文学趣味的丰富景观。“水月庵姑”在《方圆记》中有一段开场白,大致可以表达作者的民间性追求:

“在座的几位从旧社会走过来的老前辈,你们摆的那些旧社会才有的乌七八糟的奇闻逸事、道听途说,还真是我们这些新社会成长起来的后辈们闻所未闻、难以相信的。我终于明白为啥要推翻旧社会,建立新社会了。不过呢,新社会也有新故事,因为不管在啥子社会,不管在哪个时代,人生的苦乐悲欢、爱恨情仇总是生生不息的,人的命运的曲折和坎坷,总是会按照各自不同的足迹写成一个个不同的故事。”(《夜谭续记》275页,人民文学出版社,2020年)

在这里,我们可以读出马识途先生关于历史主题的一个重要态度:为什么要推翻旧社会,建立新社会?显然,答案是多种多样的。有意思的是,无论是“水月庵姑”还是其他讲述者,都没有执着于在宏大的国家政治中搜寻答案,他们关注的是在历史波澜壮阔的运动中普通人的人生故事,讲述的是生活在民间的老百姓的人生沉浮和命运流转,他们的生存轨迹最终划定了人生的“方圆”,这个“方圆”就是我们的目力边界:

“方方和圆圆两姐妹自然分别和赵世刚、喻晓军结了婚。据说才结婚那几年,圆圆还是很幸福的,也凭喻家的关系上了大学,很出了点风头。方方呢也觉得自己很幸福,因为她是真心爱赵世刚的。不管他是穷是富,不管他是乡下人还是城里人。”“至于圆圆和喻晓军到底离婚没得,以后又会咋个样,这就不好说了,看他们个人的造化吧。”(《夜谭续记》299页)

“不好说”就不用再说,这种“有限性”的规划将作家从无所不知的国家历史中区分开来。在新旧社会历史变迁的巨大背景中,观察和描述老百姓的“个人的造化”,就是“民间”。像这样的交代读起来实在别有意味:

“再后来,龙门阵茶会又新来了一个人,说也奇怪,竟是文教局的秦局长。他大概是听信了今是楼主的鼓动,硬要来听我们摆龙门阵。他说他是文教局长,理应‘采风’。我们只得同意。他来听了几回,很有兴趣,不过他的工作的确忙,没有能经常来参加。幸喜秦局长来参加过,不然不得了。后来机关兴起搞‘运动’,有人怀疑我们是在搞秘密小组织,向领导告了我们。这还得了,搞不好就是反革命的罪。幸得秦局长出来证明,不过是一些老科员在一起喝茶摆龙门阵罢了,他亲自参加过几回,没有什么。算是免了一场无妄之灾。”(《夜谭续记》8-9页)

作家为什么要刻意为“秦局长”的身份详加解说?其实就是为了彰显夜谈聚会的民间性,这种“民间”不仅是对人员身份的认定,也是龙门阵当事人一种自外于意识形态漩涡的自我保护策略。此刻,作家仿佛也放弃了写作者的身份,化身为底层龙门阵的一员,小心翼翼地在特殊年代的禁忌中自我保护,这正是民间性的一种意味深长的表现。

日常性是对民间性的具体落实,也就是说,民间的百姓生活也往往不是那些国家民族大事的沉淀,而是发生在个人生存与发展过程中的喜怒哀乐,或者说是在宏大的历史演化主题下,我们所能发现的百年不变的人生悲喜和日常生活。《夜谭续记》上卷五篇“旧记”,下卷五篇“新记”。“旧记”承袭《夜谭十记》,讲述民国时代的故事,“新记”却已是新中国成立一直到改革开放时代的全新历史,其中自然涉及革命与政治运动的种种背景,而国家社会的变动当然与小说人物的命运息息相关。但是,外在的社会事件始终不是小说描写的主要内容,马老的焦点还是普通人的日常命运。书中的民国故事不无荒诞不经、曲折离奇的色彩:赵家的利与义(《狐精记》)、谭木匠的伦理沉浮(《树精记》);新中国的故事也写满了人们的悲欢离合:女大学生张玉兰的跌宕人生(《玉兰记》)、跨越两个时代的命运重逢(《重逢记》)等等。反过来说,日常性的故事才保证了民间性的顺利表达。

第三个显著的特点是地方性。所谓的地方性指的是在“同一化”的语言运动和思想整合的过程中,有意识凸显被遗忘、受挤压的地方趣味和语言魅力。语言的同一化是社会文明不断发展的要求,而地方性的保留则往往是历经岁月磨蚀而依然存在的文化记忆、文化个性的体现,前者是历史进步的必然,而后者则是文化存在的根据,两者各有存在的价值,而历史往往是两股力量交错、互动的结果。在《夜谭续记∙后记》中,马老借人民文学出版社韦君宜之口讲述了“十记”的渊源,那就是效仿意大利作家薄伽丘的《十日谈》。不过,实事求是来说,从《夜谭十记》到《夜谭续记》,马老的文学在气质和形态上都与薄伽丘迥然相异,他所感兴趣的还是地方性,不仅讲述具有浓郁巴蜀特色的地方故事,讲述的语言和方式也是巴蜀的。

“摆龙门阵”:以四川方式讲述四川故事

马识途先生讲述这些故事的方式是四川式的:摆龙门阵。四川人将聊天、讲故事称为“摆龙门阵”。在四川,摆龙门阵是人们日常生活中一个极其重要的部分,茶馆饭铺、闹市陋巷、田间地头,到处可以看到侃侃而谈的人。龙门阵以故事为主,这一点正像“说书”,但却不仅只有故事,它要表述的东西和表述的方式也并不等同于茶馆里居高临下的说书。龙门阵往往是一种集体活动,这就是“阵”的意义所在。除了主讲人,旁边还有插话者,主讲人和插话者有对话,互相补充,或者本来就是几个人在漫无边际地聊天,自由自在,谈话的主题有一定的集中性,但也有自由性、散射性。马识途多次饶有兴趣地回忆了自己的龙门阵体验:

“在城市的旅店茶楼里,在乡村的鸡毛店或小饭铺里,在乘车坐船的长途旅行中,在风风雨雨的好似没有尽头的泥泞山道上,当然也在工人的低矮茅屋里,在农家小舍的桐油灯下,我认识了许多普通的人,他们给我摆了许多我闻所未闻、千奇百怪的龙门阵。特别叫我不能忘记的是我还在小衙门和机关里结识过一些科员之类的小人物。这些小人物,像他们自己说的,既无福上酒楼大吃大喝,又无钱去赌场呼幺喝六,又不愿去烟馆吞云吐雾,更不屑去青楼寻花问柳。他们难以打发这煎熬人的岁月,只好三五结伙,或风雨之夕,或月明之夜,到人家里去坐冷板凳,喝冷茶,扯乱谭,摆龙门阵,自寻其乐。”

马老在《夜谭十记·后记》中道出了龙门阵经验进入文学的缘由:“我为了‘做工作’,还经常在同学中讲故事。大家听得很高兴,要我多发挥四川人在茶馆里摆龙门阵的功夫,继续摆下去。于是我从我的思想的层积中,发掘出一些1942年开始酝酿,把我摆的龙门阵挑选出十个故事来。我决定以在一个冷衙门里十个科员组成冷板凳会,轮流各摆一个龙门阵的形式来进行创作,并定名为‘夜谭十记’。”这种写法,到2020年的“续记”也在继续补充和延续:“我们对内可以叫龙门阵茶会,对外什么也不是,也不说出去,就是三朋四友,闲着无事,坐在一起喝茶,说闲话罢了。”马识途的叙述基调都是龙门阵式的语言,从长篇大段的说书人式的独白,到两三个人有滋有味、有棱有角的穿插、对谈,皆被移入了艺术的画廊。在自由的叙述中,展示了故事、人物、历史的多重可能与多种认知。所谓的民间性、日常性和地方性都有了一个“有意味的形式”。小说中的四川方言随处可见。有人统计,为帮助读者了解四川方言的奥义,作者增加了159个注释。(参见李明泉、肖雅心:《龙门阵里的人性深度叙事——评马识途〈夜谭续记〉》,《中国文艺评论》2020年11期)毫不夸张地说,在现代四川文学史上,能够与之媲美的似乎只有“古字通”李劼人了。

全面考察马识途先生的创作历程,我们可以发现他原本拥有两副笔墨:革命历史的大叙述和个人日常生活的地方叙述。它们都曾各有影响,而历经岁月的淘洗,民间、日常和地方的一脉可能更能代表马老的文学才情、人生底蕴与情感个性,也更让我们的文学史回味无穷。在先生的诗文中,我们到处都能找到这种个性化追求的表述。《书愿》云:“顽石生成不补天,自甘沦落大荒间。耻居上苑香千代,愿共山荆臭万年。何畏风波生墨海,敢驱霹雳上毫颠。是非不惧生前论,功罪盖棺待后贤。”另外一首《囚中自嘲》中也有“宁沦穷巷师屠酤,耻向朱门乞唾馀”,这是马识途先生的自我定位,是他自居民间的主动选择。可以说,民间、日常与地方构成了先生别有意味的价值追求。在《马识途文集·自序》中,则留下了更加全面的自我总结:“我的作品,坚持我所追求的‘为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派’,就是很不时兴的大众文学。我就是要追求民族的形式、生动的形象、跌宕的情节、通俗的语言,以便凡夫俗子、引车卖浆者流也可以从中得到一点艺术享受,受到一点启发。就是读了便扔掉也罢。我的作品大概难以进入不朽的缪斯殿堂,去博得高雅的欣赏。我绝不为此而感到羞愧。我从来不想追求不朽,也不相信世上有永远不朽的东西。我乐意于让其速朽。让更新更好的作品来代替,发挥更好的作用。”显见的是,马老身上这种“为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派”而坚持创作的艺术追求,值得我们当下的文学创作者和研究者学习。

用民间视角续写四川文学的“地方路径”

如果说民间、日常与地方是先生“两副笔墨”中重要的一支,是马识途先生独特的文学个性与艺术气质,那么在文学史发展的视野中,我们可以说这是自觉地接续了近现代以来四川文学参与中国文学现代发展中所形成的意义深远的“地方性传统”,是值得我们认真总结的文学的“地方路径”。

迄今为止,关于现代文学的发生我们有着一系列的“共识”:现代文学运动是新文化运动的一部分,这一运动首先是在北京、上海等具有近代文化的中心城市展开,然后又逐渐传播、扩散到中国其他区域;五四新文化运动发生的根本原因是近代西方世界的入侵给我们造成的生存危机,而这一过程中中外文化的冲突与结合实际上构成了新文化的重要内涵,换句话说,五四新文化运动是中国知识分子为了回应外来文化冲击,弃旧图新的一场思想文化运动。同样,五四以降的现代文学运动也是革故鼎新,顺应了世界文学大势的要求。显然,这些叙述和判断道出了历史重要的事实。然而,随着我们对百年历史的梳理和观察日益走向深入,也开始发现新的问题:新的文学趣味的出现,是不是就只在这些受外来文化牵引的中心城市?偌大的中国,各区域状况实在差异很大,是不是其他城市的新文化与新文学发展都主要受惠于京沪新文化的传播?这种宏大的总体性叙述,有没有自觉不自觉地遮蔽了具体地域的演变细节?或者说,那些未能进入我们所概括的地方性知识是否也具有现代化进程的独特启示?在《成都与中国现代文学发生的地方路径问题》《李劼人:旧趣味通达新生活》等文章中,我曾经讨论过李劼人等四川作家的地方路径选择。在晚清到民国的历史转换过程中,四川作家如李劼人就为我们展现了这种独立于历史主潮的充满地方个性的文学道路。相信历史是不断进步的,时代呈现出一种直线型发展的模式,这是现代思想的主流,但李劼人的代表作“《大波》三部曲”却在充分挖掘辛亥革命的迷离和偶然,历史的演变、宏大故事也浮动于日常风俗故事之中,作家对日常生活“枝节”的兴趣远远大于他对历史“规律”的总结和提炼,龙门阵式的叙述和穿插构成了小说推进的主要手段。在李劼人那里,民间、日常与地方这“三要素”就是新文学“地方路径”的主要特点,在中国现代文学史上十分引人瞩目。遗憾的是,在后来的思想整合与语言规范运动中,四川作家这曾经有过的“地方路径”日益模糊,越来越多地消失在更大范围的文学“合唱”之中,连李劼人自己也试图修订《大波》,以达到“去地方化”的效果。当代中国文学的版图中,四川文学的“地方路径”几乎丧失,这是四川的遗憾,更是中国的遗憾。

然而,值得注意的是,1983年《夜谭十记》问世,马识途先生再一次揭纛四川现代文学的地方路径之旗,可谓是中国现代文学发展的重要文学动向,可惜的是,长期没有引起学界足够的重视。2020年,《夜谭续记》再现,这种独特的文学之路更加鲜明和成熟。当来自民间视角的独特观察对冲于我们习惯了的当代文学的套路,当龙门阵的叙述方式以完整的自觉的形态再一次出现在读者面前,我们不得不说,在这40年的文学辗转演变间,马识途先生的执着结出了更为丰硕的果实。老马识“途”,马识途先生真的带着我们重新踏上了现当代文学中极具个性的“地方路径”之途,这是中国当代文学发展另辟蹊径的重要方向。

(作者系中国现代文学研究会副会长、四川省中国现当代文学研究会会长、四川大学文学与新闻学院教授)

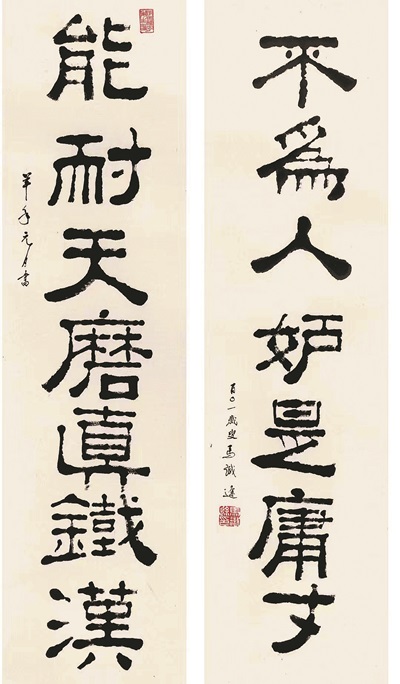

马识途书法作品

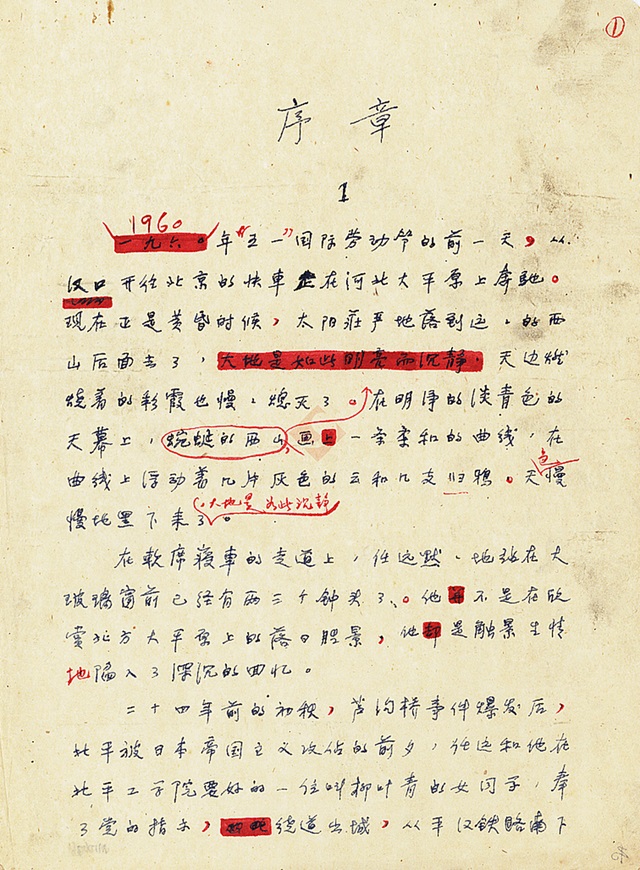

马识途《清江壮歌》手稿

花香时节送马老

□阿 来

马老走了。

3月28号晚间,饭后散步,备茶,打开电脑,准备夜间作业。手机响起,话筒里传来声音:马老走了。

没反应过来,问:马老去哪里了?

还是那句话:马老走了。哦,不是去散步,不是去访友,不是去出席活动,是告别人世的那个走了。这回一走,老头就不回来了。用他常说的话,去马克思那里报到了。

确实的消息从他家人那里传来,他是一个多小时前,晚7点20分走的。第一反应,要去医院送他。但被告知,那边已经收拾停当,要去殡仪馆了。

我去那里等他。

到了成都北郊浅山上,已经有十来位记者等在那里。他们把话筒、录音笔举在我面前,我说:想不到马老在春暖花开的时候走了。

马老肺功能不好,之前的担心是怕冬天难熬。眼下严冬过去,春回大地,梅花刚过,海棠盛开,樱花盛开,本以为该担心的是下一个冬天,不想,老头却选这个时候走了。柳条弄色不忍见,海棠满枝空断肠。春节前,我去看他,同行的还有省里领导,一行七八个人,都站立在他书桌前,看他拿一只放大镜,正在琢磨一副新写的对联,又给同去的人,每人用红斗方写一个“福”字。老头耳朵背有几年了,照例,我们送上问候祝福,他不直接回应,按着自己的思路,中气十足地说自己想说的话。他说,耳聋眼花,好在脑子好使,思路清晰。用他自己的旧体诗句,叫“近瞎近聋脑却好,能饭能走体如初”。

这么多年,确实没见过老头有糊涂的时候,国家有什么事,知道,也操心。作家协会有什么事,知道,也记挂,也关心我们这些晚辈,每回必问我,新书写得怎么样了?我当然说,正在用心,正在努力。他说,你还年轻,要多思多写。他是百岁老人,看谁都年轻,我只有唯唯。此前也是他说我年轻,我说50多快60了,他说这算啥子,我出版《清江壮歌》已经活了差不多半个世纪,那时你才刚出生。

今年春节前探望,我们一行告辞出门,见院中蜡梅正盛,红梅含苞欲放。我突然就想到一个词:薰染。此时,我确实闻到阵阵花香,手上还有与他握别时的力量与温暖。

那天,从他身边离开,我去秦岭中,带着杜甫和岑参的入蜀诗去走蜀道。走到一处地方,一个嘉陵江上的渡口,我对同行的人说,当年,马识途马老到过这里,代表川康地下党迎接贺龙率领的解放军十八兵团入川。我见过他一张他穿着解放军装坐在吉普车上意气风发的照片。还听过他不止一次讲地下党出生入死的故事。所以,他说自己首先是一个革命者,然后才是一个作家。这话不是虚言。

但现在,他确实是在春暖花开时走了。

说实话,我并没有怎么悲伤,人总是要死的。谁能如他一样活过100岁了,还精神健旺,思考不息,笔耕难辍。只是心里什么地方觉得空了,很空很空,没有什么可以填补的空。等候灵车的时候,我心里已经有了一副挽联:

揭黑暗痛心疾首写《夜谭十记》

寻光明披肝沥胆谱《清江壮歌》

他的革命经历我辈只能崇仰,但他的创作之路,却能使晚进深获教益。

当年《夜谭十记》在杂志上连载,我刚走上文学之路。直到今天,还记得那别开生面的写法给我的震动。这组小说有意借鉴巴蜀民间讲故事,即所谓“摆龙门阵”的形式,看似随兴所之,其实起承传合自有特别的路数与讲究。马老旧学底子好,笔墨间又有中国古典笔记小说的韵味。他用这种方式,拓展了小说的形式与表达空间,是有探索与创新精神的写作。但是,在那个时代,虽然探索之风劲吹,但对创新的理解也有局限,从理论到实践,注意力多集中于对西方各种现代主义流派的观念与形式的借鉴与化用。向民间形式学习,接续本国古典传统的努力自然就被忽略了。但马老不为所动,写作上一直清醒地坚持自己的努力与选择。不止一回,他都申明要在写作中追求中国风格、中国气派。现在,说这话作这种努力的人多了。而这位总称自己为识途老马的作家,这么想也这么做的时候,却是独树一帜。

20多年过去,马老106岁时,《夜谭续记》在人民文学出版社出版,这一回,中国作协、四川作协和人民文学出版社举办了隆重热烈的研讨会。马老一以贯之的对中国风格中国气派的追求,得到了广泛的认同与高度评价。

这本书出版时,马老第一时间把签名本送到我手里。书中还夹了两纸手书的五首古体诗,其中几句,我读了心痛:

年逾百岁兮日薄山,蜡炬将烬兮滴红残。

本非江郎兮才怎尽,早该封笔兮复何憾。

我想,这是宣布停笔不写了的意思啊!这不可以!第一次未经预约,我马上起身去他家里。见他第一句话就是:精神健旺,思路清晰,不能不写。第二句话是对他女儿马万梅说的:老头不会不写!

果然,再去探望时,他又在伏案写作了。按他的诗就是:“说文解字读甲骨。”107岁,又一本书《马识途西南联大甲骨文笔记》完成。中国文字的知识之外,更有对西南联大学习生活的鲜明回忆,彼时一代学人师长的形象因深情勾勒而跃然纸上。

灵车来了。担架上那个已无声息的人是他。

越来越多的人,读者、亲人、朋友,散立在殡仪馆的院子里,台阶上,灯光朦胧。这个夜晚,春风回暖,花香隐约。经过庄重妆殓的老头躺在了厅堂中央。我垂手屏息,看见他安静的遗容。他就是睡着了,安安静静地睡着了。只是,这一回,老头睡着就不打算再醒来了。实岁109,虚岁110。他们家是一个长寿之家。他的四个子女,也侍立在旁,老大是女儿,84岁,小儿子刚刚70。他们都平静庄重,小儿子还带着一点笑容,对我说:早有准备,早有准备。喜丧,喜丧。我们这些人,都想张罗一回隆重的送行礼。但他女儿马万梅打开手机,屏幕上面几行字,是马老的遗嘱。非关遗产遗物,非关身后声名。只一条:丧事从简,不要花圈,不要追悼会。他女儿马万梅说:希望尊重爸爸的遗愿。

记得他也和我谈论过此事,说,但求活着时候,做的事有利于国家社会,写的文章有益于世道人心,讲的话是真话实话就好了。一个革命者,告别这个世界时,不是死,是去马克思那里报到。有好多战友、同志与故人都先去了那里,我最终是要去那里的。

马老,现在,您已经在他们那里了吗?

总而言之,马老,这回是真的封笔了。

第二天,去乐山市参加一个活动。一个表彰各行各业先进人物的活动,叫“追光”。

马老是第一届追光活动的致敬人物。这个一年一度的表彰活动,“追光”两个字也是由他题写。会上,播放了他106岁时题字的视频,以示致敬与缅怀。这一届当选的两个致敬人物之一,林学专家、生态环境学专家,80周岁的印开蒲老师,在生态学和四川的自然保护区建立等方面多有贡献。我因为对生态问题的关注,与他成为亦师亦友的忘年交。那天颁奖下来,印先生一直拉着我说话。他说,他是马老任科学院领导时,特招进林业科学研究所,而走上生态与环保之路的。

也是在这个会上,乐山本土作家罗国雄告诉我,他在市档案馆查到马老的两封写于1950年的亲笔信。作为解放前中共川康特委的领导之一,一封写给解放前当地地下党领导,一封写给解放后首任乐山地委书记,都是为他熟悉的地下党员和进步人士,重新接续组织关系,敦请为这些人安排合适的工作。

又有当地领导说,解放初期,西方国家对新中国实行经济封锁,作为制药原料的咖啡因不能进口,马老了解到茶叶中也可以提取此物,便力倡科学攻关,办厂生产。工厂办起来,成功提取出咖啡因,解决当时卡脖子的大问题。

古人讲事功,我想这就是事功了。今人讲奉献,我想这就是奉献了。也就是苏东坡所说的飞鸿雪泥了。风云激荡的大时代中,一个人原来是可以这样活的。原来,不光是文章千古事,还有知行合一的诸多行动可以施展。我常对写作同行说,马老是我们的榜样,却原来,自己对这个榜样知晓得还如此之少。

又几天,4月4号,清明节上午。去见马老最后一面,送他最后一程。他同时代的人都不在了。送行的人是他家的晚辈,他曾经的同事与战友的后代,得过他帮助与指点的人,更多的是他的读者。这些人都自发前来,手捧着白菊与黄菊,辞别的厅堂,花香浓郁。老头的大眼镜后眼睛闭着,再也不会睁开了。他永远睡着了。我们送他去火化,那个烈焰腾腾的空间里,他再次燃烧,自己变成了火焰。

他的精气神,都化作了光,去他要去报到的地方。

这个年青时代就下定决心,要舍生取义的人走了。而我们还留在这个世上。我想,他化成了光,那我就去追这束光。用负责任的写作,用有益于他人的行动,去追这束光。

他用遒劲的汉隶饱蘸浓墨写过这两个字的:追光。

(作者系中国作协副主席、四川省作协主席)

电影《让子弹飞》剧照,影片改编自马识途《夜谭十记》中的《盗官记》

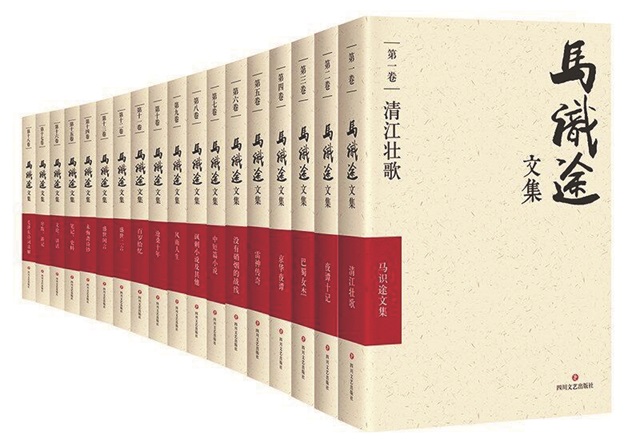

《马识途文集》(十八卷),马识途著,四川文艺出版社,2018年

别马老,在一个春天的夜晚

□赵文溱

时至今日,我依然不敢去想象,马识途先生是真的离开我们了!我还想着马老能去看今年的桃花,想着暑期马老亲临在北京举办的110岁书法展,想着明年继续接111岁的“福”……不曾想,时间为马老的生命按上了暂停键。

3月28日19点25分,一个春天的夜晚,一切都是那么的和煦。看到信息,知道马老的离去,我马上赶到殡仪馆。我静静地站在马老的灵柩前,望着马老慈祥的面颜,紧闭着双眼,像是在安睡。格门外间,挤满了记者,里面十分宁静。我注视着马老,眼睛模糊了,我仿佛看见他在微笑。

4月4日7点45分,我抵达马老家,今天要给马老做最后的道别。我一进屋,看到马老的家人正在给每一个到达的人发黑布或白布,戴于左胳膊上。我戴上了白布,才知道白布是至亲,我说那我要不换成黑布。马老家人说:“你本来就是我们的家人,你就戴这个。”在这么多年的相处中,马老和马老的家人早已经成为我的亲人。

9点19分,我们抵达殡仪馆,在那冰棺里,我再次见到了马老。这一刻,我的眼泪再也止不住往下流,因为我知道,今天是最后的告别。我看着每一个走进灵堂再走出来的人,眼里都饱含着泪水,这是对马老的不舍。我想,或许每个人心中都藏着一段和马老的交往。2005年,我刚到诗婢家工作,他还住在指挥街。因为美术馆工作的原因,我时不时要去他家拿作品。我每次去,马老都会立马起身,笑盈盈地打招呼。等我要离开时,他还要站起来送别。也许,这是老一辈文人恪守的文人风骨。从书法义展到马识途文学奖,大家都知道我和马老比较熟悉,想请马老题写书法的朋友都纷纷联系我,近几年,马老在105岁为新都二中题写校训“讲求实学 造就通才”,108岁为川大附小题写校训“明德明道 至善至美”等,从这些我们都可以看出,马老始终以人民为本,关注着青少年教育。

2020年7月,我们在筹备《寻找诗婢家》的书籍出版一事,觉得书名由马老题写最为合适。随后,我给万梅老师打了电话,讲明缘由。我想到马老年龄大了,还特意提到,简单写,哪怕是签字笔都行。让我没想到的是,马老很快用毛笔写了,还先后用汉隶和行书写了好几个版本。我去取字的时候,只见马老精神矍铄。万梅老师还告诉我说:“近期父亲自创了一套拳法,每天早晨打拳健身,状态很好。”7月2日下午,《寻找诗婢家》书籍出版签约仪式刚结束,我就收到万梅老师发来信息:“小赵,马老宣布封笔,还写了封笔告白,给你们写的字估计是他最后写的了。”还让我先别给媒体说,我很震惊,但也能理解。没过一两日,各方媒体都报道了马老封笔的消息。随后的日子,我会时不时地去马老家,有时候见他拿着放大镜在看书,有时候见他拿着笔在修改些什么。我问万梅老师:“马老在写啥呢?”万梅老师说:“在研究甲骨文呢,准备出书。”我说:“马老不是封笔了吗?”万梅老师说:“封得了啥子嘛,一想到还有那么多想写的没写,每天精神劲足着呢!”看来,我们都被马老幽默了一把。

马老为人随和,但做起事来,却是十分严谨。我记得“魂系中华”展览时,他特意写了很多新作,以表达敬党之心。出书之际,有几处出入,我便拿着作品来找马老。马老一看作品,对有个别掉字的说:“我还是年龄大咯,你看字都写掉了,我眼睛也看不怎么清楚了,把放大镜拿给我,我再看看。”看完之后,便提笔进行修改,还说:“要么这幅不要了吧,我都写错了。”我回复:“马老,您这么大年龄写的作品,已经非常不错,掉字的旁边补上就是,而且又多了107岁的笔迹,岂不是更有意思。”马老听后,便乐呵呵地在旁边题起字来。

我们从马老105岁时开始复制福字,之后每到跨年,我都会给马万梅老师打去电话,请马老题写福字。之前的时候,马老会欣然题写,到了2023年时,马老便不怎么想动笔了。但经不住我多次打电话,还是在109岁、110岁都写了福。我最后一次见马老,是在今年的2月4日,受朋友所托,他想要一张马老的复制福,我就想着请马老签名。我去时,大中小版本各拿了10张左右,马老一口气帮我签完,不曾想这竟成了绝笔。

马老的一生,始终坚持学习。我还记得在去殡仪馆的路上,樊站长坐我旁边,他回忆起今年1月去见马老时问马老“什么最重要?”马老思索了很久,在小白板上写下了“读书”。读书贯穿着马老的整个生命,以至于在马老经历九死一生,经历两次患癌,经历十年沧桑等,他都能初心不改。我还记得有几次陪人去见马老,只要一问到对年轻人要说什么时,马老总是会说:“人要真正地读书,真正地学习,真正地思考,真正地创造。”

回首和马老的交往点滴,有太多的感动。如今,虽然马老已安详地离开我们,但其不管是为革命出生入死,还是为了让更多的革命事迹被大家知晓而坚持文学创作,抑或是为了寒门学子以书法立心设立奖学金……他都把为祖国奉献作为自己的人生灯塔,他的精神将永放光芒,他将永远活在我们心中。

(作者系中国文艺评论家协会新文艺群体专委会副秘书长、成都市文艺评论家协会副主席、成都诗婢家美术馆馆长)

[网络编辑:陈泽宇]