新作谈 | 路内《关于告别的一切》:我们无法道尽一切

《关于告别的一切》写于2020年初,完成于2021年底,关于1985-2019年成长于小镇的作家李白和父亲李忠诚的生活。故事起始于母亲白淑珍未曾告别的离家出走,此后,李白会面临人生中的一次次告别。在这部小说中,路内想试验语言的强度,关注语义,探索极限,他同时也希望写一个好看的故事,有在推翻早期风格基础上重建的野心。

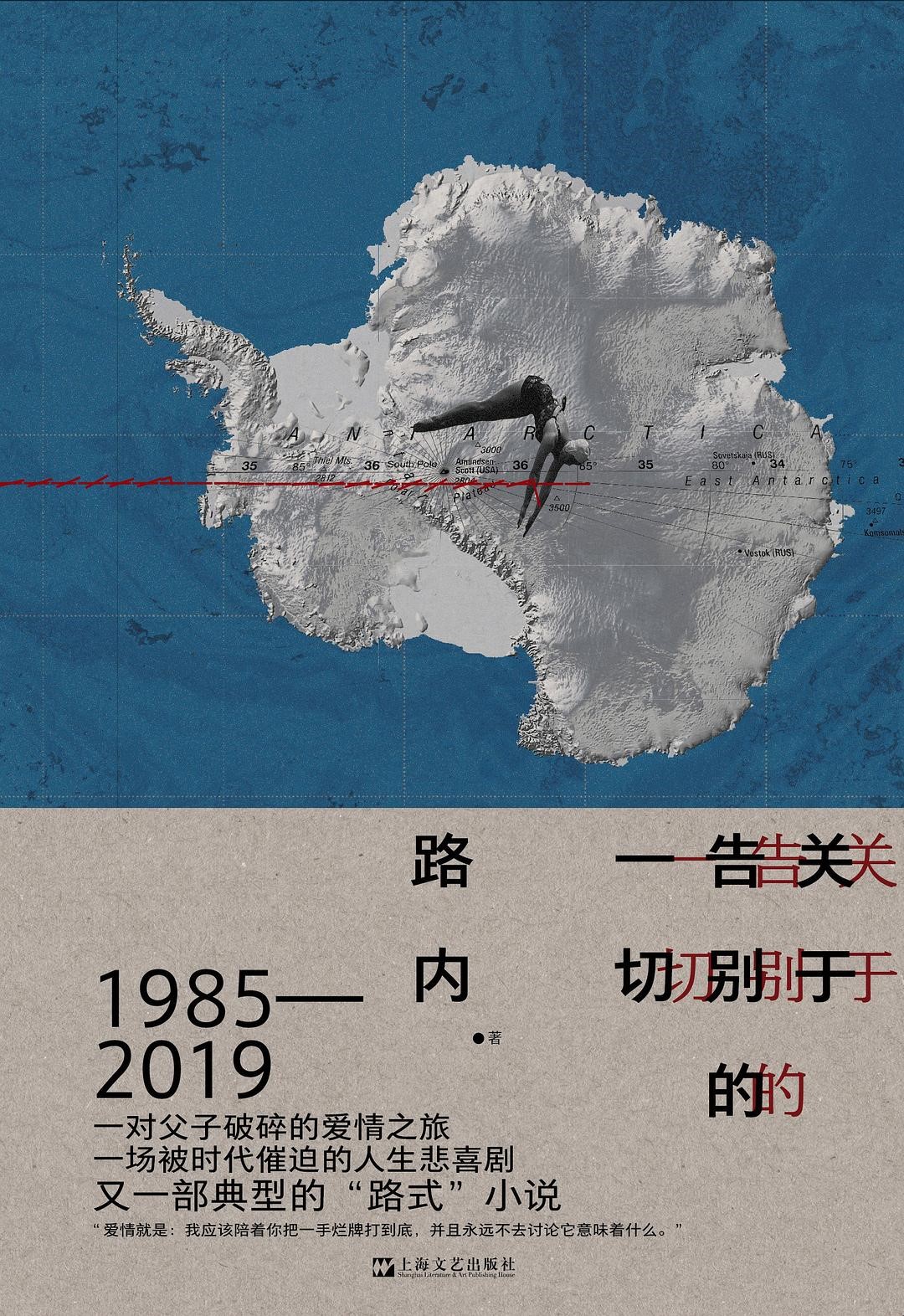

《关于告别的一切》封面上,一个穿泳衣戴泳帽的女子正在跳水,背景是南极大陆的地图,“它本来的意思就是你怎么解释都可以”,沟通采访的时候,路内说。

《关于告别的一切》,路内 著,上海文艺出版社2022年4月出版

既然要推翻,就得在原地找回来

记者:《关于告别的一切》这部小说的创作过程是怎样的?印象中,您曾谈到过是积淀了很多年的结果?

路内:小说是2020年开始写的,通常对我来说,积淀多少年意义不大,基本思路从开写时候算起。但现在大家都会习惯讲自己积淀了多少年,其实一个小说从有这想法到具体实施,中间如果隔很多年的话,我作为作者的意识会随着经历的时间改变,有时连主题都会变,只剩下一个故事的壳。这样的话,从2020年初开始,到2021年冬天,差不多写了两年,二十三万字,写得不快。写久了会让我有一点失真感,跟小说里的这伙人纠缠两个寒暑。

记者:《关于告别的一切》中有很多是你的老读者熟悉的元素:南方、小镇、少年成长,有人认为表现出某些你早期作品的特点,回归了“路式”风格,您怎么看待这种评价?

路内:它推翻了一些早期作品里的观念(文学层面而非道德层面),但并不是以换一个格式来完成。换一个格式的话,很好弄,必被人说超越自己。但既然要推翻,就得在原地找回来。首先是语言风格的变化,《少年巴比伦》那种口语化的叙事现在转换成局部繁复的句型,其次是那种专一的纯情少男不想写了。

事实上我过去没写过小镇,都是百万人口的工业化地级市,生态不一样(部分大城市读者看来可能是一样的)。但这次决定按既往的误会,真的写个小镇、县城、县级市的转换历程,也是时代背景,成全一下自己。少年也一直成长到中年。我希望自己写中青年男人也不会有隔膜,还有老年人。

记者:每一部新作对作家来说都是新的开始,在这部新作的创作过程中,有哪些挑战(自我设定的或是创作过程中偶遇的)?

路内:这本小说一开始用第三人称,越写越乏味,后来启用主人公的第一人称,以心理活动或辩白的形式穿插,觉得层次丰富起来。因为时间轴太长,人物在每一个阶段处理的关系都带有符号性质,最后他处理的似乎不是对方,而是把自己处理掉。他阐释世界的方式和小说阐释他本人,是有点割裂的。这是话语层面。表现层面是故事有点难写,它需要“好看”些,戏剧化一些,而不是通篇强调观念和写作手法。好看的故事总是少,过度戏剧化容易让故事收不拢。

作家路内

经历了一次次告别,但并没有机会弥补开局

记者:年少时母亲离家出走,父亲在爱情上接连失败,似乎给李白的人生定下某种基调,是否可以套用那种流行的说法,李白“用一生治愈童年”?

路内:好像没有那么简单,他也企图治愈他父亲,但最终没有弄好,在“无法治愈父亲”的大隐喻之下他才知道,自己也无法治愈。关键是,他需要被治愈的是什么呢?他的身份也是个作家,对写小说的人,什么童年创伤本来就是一个可供大写特写的东西,它们根本不是秘密。到后来,连普通老百姓也知道什么叫PTSD了。一种早已被大家所知晓的创伤,还能算创伤吗?也许那种“知晓”才是令人无法忍受的。而“无法忍受大家的知晓”又反过来成为他创伤的结构之一。

记者:作家李白人到中年,为什么已经用到了“告别”?作家路内呢,为什么在中年这个时间点想起了关于告别的一切?

路内:这一告别来自小说的开始,他的母亲用“不告而别”的方式消失了。这个确定无误的开局其实是没有说服力的,但现实中也是可以找到案例的,它的乏力在于,尽管主人公经历了一次次的告别,但他并没有获得机会去弥补开局。直至小说终局,他能做的是和在世的父亲在灵魂意义上告别,阿兹海默症意味着他们会有一个漫长的仪式。

至于我,手面上有很多素材,大部分是别人的。它们要单拆出来的话,比较弱,但合并起来我想看看它语言上的强度到什么级别。长篇毕竟是长篇。以后可能就不写这种句法的小说了,所以现在写掉了。

记者:爱情对于李白和父亲李忠诚而言是重要的,但他们总是无法在爱情方面获得成功。李白与他生命中一个个女性关系令人印象深刻,有初恋也有露水情缘,有从小到大的玩伴也有文学圈的红颜知己,还有可以托孤的情分……这些关系也无法用爱情来笼统概括,李白不断寻找又不断告别的仅仅是爱情吗?“一切”之中除此之外还包括什么?

路内:我想用一个很大的词来说,他寻找与告别(还有被踹掉)的是“自我”,但李白本人未必会同意,因为这个概念压迫感太重。我们的“自我”只不过是心理医生眼里的一份货品,如今登录某个网站、回答几个问题就能分型的。这种当代算命法在他看来和周公解梦差不多,只是从一个比喻到另一个比喻,并不会使事物回到原位,除非他真的相信这一套。小说里引用了尼采的话,这种永久性的悬置只是暂时的安慰,事情恰恰倒过来:一闪念的比喻是永久悬置(人类永远不缺言辞),漫长人世是暂时安慰(终将离别或老去)。这本小说要处理的也就是两者之间的分离或合并。

我想,所谓一切,也只是一个虚指,它似乎意味着,我们无法道尽一切。

“他在自身愿意的层面讲完了故事”

记者:李白的作家身份让我想起某个文学家曾经说过一句话,大意是每个人在回顾自己过往经历的时候都是在做一次文本细读。书中作家李白也写了个关于往事的作品,是否也可以看成是通过创作完成的对于自己的“文本细读”,整个小说就是一部个人史?

路内:对的,但这种细读是经不起推敲的,充满悖反的。这是老生常谈,确实,每个作家都在写这种悖反性,也都在把个体做“文本细读”,我希望在表现层面上能有一些不同之处。

记者:2020年的某个采访中您提到正在写一部“怪异的人物传记体小说”,就是这部《关于告别的一切》吧,您说它的“怪异”主要在于哪些方面?

路内:就是前面说的,一开始我以为由我来写他们父子就行了,后来发现主人公要跳出来讲话,要主导这个小说的走向。我曾经想象他应该能再见到白淑珍,或者有一件极其五雷轰顶的事情改变了他的人生轨迹,照理说,以我的笔力都还是可以设计出来的,但最终都没有发生。他在他自身愿意的层面上讲完了故事。

记者:小说中对李白父子过往的回忆虽然是片段式的,也有某种荒诞之处,但整体上透露出一种怅惘的情愫,是否在回首往事的时候,我们都会凸显某种抒情意味?

路内:好像是这本小说的语言方式决定的,在最后部分,李白问方薇,世界上的人有各种贱相,抒情是不是一种贱相。实际上他想问的是,抒情是否庸俗。这就要看情况了,在小说中,在现实中,我们凸显的到底是抒情本身呢(并不怕过度),或根本只是一种庸俗感(只怕境界太低)?

记者:但作品中又充满了自嘲、戏谑和幽默,这是平衡和化解“告别”之重的一种手段,认真的半真不假?

路内:表现上是这样的,这本小说里的幽默是故意放低的,可以说是“低级”,如果口述的话必须补充一句,加引号的低级。我当然承认世界上有很多精神高洁的事物,只是在日常,我们并不这么讨论问题。那么,在小说中(而不是生活中),什么东西可以挽救这种低级。又或者,在日常中,什么样的低级会被小说摄取并放大。一句对白,在人物没有念出来的情况下,仅仅依靠文字,感受力是减半的。一次倒叙,没有影视蒙太奇,人去读的话是容易糊涂的。人们指认一个电影角色,常常直接用演员的名字,因为人记不住那么多角色名字,但在小说里可没有演员来帮助读者记忆。凡此种种,其实我的意思是:这部小说里的戏谑在平衡戏谑自身。它有时是真幽默,有时是真低级。

记者:动物园的部分也在评论和创作谈中多次被提到,狮子咬人很恐怖,特别是结尾再次回到动物园,像是某种人生的隐喻,路内老师要不要亲自阐释一下它的意义?

路内:我想他跳下去以后就后悔了,他清醒了,问自己:“为什么不是一个我讨厌的家伙跳了下来?”问题是,像他这么一个拒绝被阐释、不承认童年阴影的人,实际上通篇都像跳进了熊山。只是在结尾,他为自己找到了一个理由,为了一只小母猫。他并不在乎这一标的物太小,愿意为之付出代价,其结果可能是上报纸,变成社会新闻。在过去年代,如果有人这么干,一定会被他嘲笑或喟叹。这个结尾是2021年写的,我想,那个庞大危险的事物显形了,就像我们面对疫情。只是李白还没有跨入,他仍然不大严肃,但他会变好的。这是一个必须为自己负责任的年代了。

记者:老套的收尾问题——接下来的创作计划?

路内:我想写一些中篇小说,因为长篇小说的语义问题,在我手里已经高于故事情节了。我指的是,语义是我们要永远讨论的,但它对我个人来说产生了极限感。就因为写了这本书,我居然被某些人硬栽是中年怀旧意淫,好像我天天没事干、就在怀念前女友似的。中篇小说应该可以让写作回到情节的框架里。另外还有计划中的两个长篇,也许明年开始写。

- 《关于告别的一切》:蓝色的爱情与怀旧人生[2022-06-28]

- 《关于告别的一切》:当爱情作为一种时间形式[2022-06-22]

- 路内:小人物的命运往往是后置的[2022-05-23]

- 路内:终结爱情也是爱情的一部分[2022-05-20]

- 或符号或镜像——读路内长篇《关于告别的一切》[2022-04-02]

- 路内:它与它错失的名字[2022-04-01]