顾随先生的讲堂

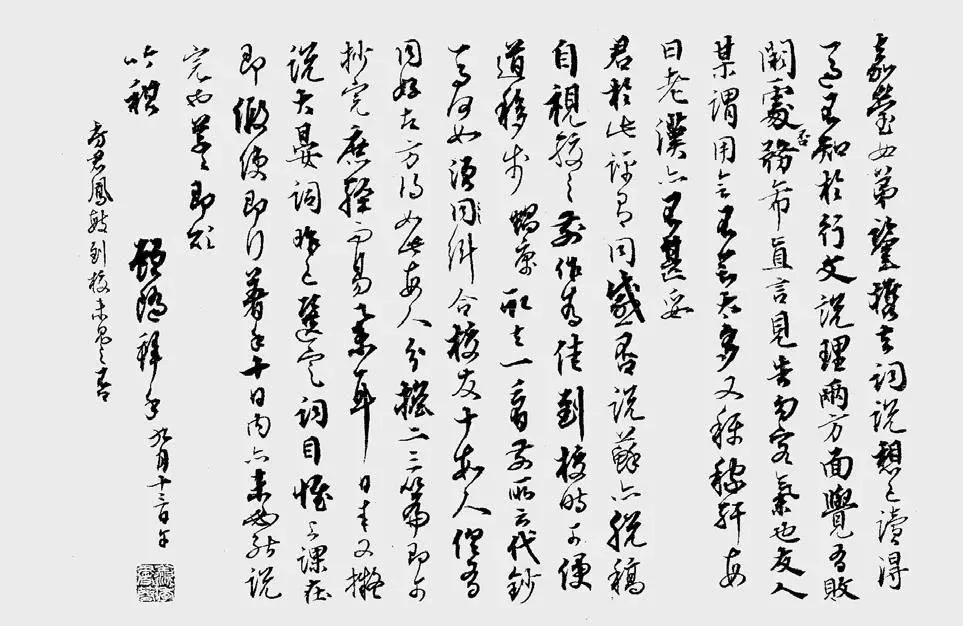

顾随手书

一

顾随,字羡季,笔名苦水,别号驼庵,河北清河县人。1897年生,四五岁时进入家塾,十岁进广平府中学堂,1915年通过了北大国文系的入学考试。据叶嘉莹说,校长阅卷发现他的中国文学水平卓异,建议他改学西洋文学。有人说是蔡元培,错,因为蔡元培任北大校长是在1917年初。不管怎么说吧,顾随于是先到了北洋大学预科专攻英语,两年后转入北京大学英文系。1920年夏毕业,先是教中学,1926年起执教于平津许多高校,特别是在燕京大学和辅仁大学都各执教了十年左右。1949年后,他分在天津师范学院任教,直至1960年去世。

四十年的教学生涯,弟子无数。周汝昌评价其师:“一位正直的诗人,而同时又是一位深邃的学者,一位极出色的大师级的哲人巨匠。”使劲儿踮脚戴帽,却也是真心话。1947年初,叶嘉莹在所撰的顾随先生五十寿启中,说:

先生存树人之志,任秉木之劳。卅年讲学,教布幽燕。众口弦歌,风传洙泗。极精微之义理,赅中外之文章。偶言禅偈,语妙通玄。时写新词,霞真散绮。

这一段话,把顾随主要的成就都点到了:长于教学,精于文学和禅学,同时又是诗人(他曾与同学冯至约定,一个写新诗,一个写旧诗词曲,各不相犯)。“极精微之义理,赅中外之文章”,概括得最好。“义理”与“文章”并举,而不及于“考据”,但“五四”新文化运动的学术风气之变,首在“考据”,被认为是科学精神的体现,也成为胡适引领学术风气的原因。而顾随年资稍浅,所治又是旧传统所谓“词章之学”,“考据”非所究心,故不预“五四”以来的学术主流——他只在元杂剧方面做过一点辑佚校勘工作。说他“极精微之义理”,那也是词章里所表现的“义理”。

“赅中外之文章”的“赅”,意思是兼括。顾随所讲的好像只是中国古典的诗词文赋,但他出身北大英文系,西洋语言与文学的修养很好,英、法、俄等国的文学都熟悉。他经常在课堂上恰到好处地拈出英语的表述来画龙点睛。正是因为兼通中外,就更能反思中国文章的好处,和别国文学不一样的好处,同时也深知缺点之所在。所以,若论顾随对中国文学与中国学术的独特贡献,首要的一点就是:他是处在中西文论传统的中间,吸收了两方面的优点,而成就了他援西入中、既精且博的诗学。

西方诗学重体系,重分析,如二十世纪的新批评学派,注重对文本条分缕析,一句诗能讲上半天,有时就会惹人生厌,觉得真啰唆,真没有必要。中国古典诗学呢,素重感悟与兴发,历代的诗话词话多为印象式批评,点到即止。你会欣赏他们的要言不烦,但是只给论点,不予论证,你的悟性要是跟不上,简直不知道说啥。总之,中国传统诗学的好处是精辟,缺点在空疏;西方诗学则以分析见长,而有繁琐之弊。这两种阐释模式,各自利病鲜明,合则双美。

所以,自从二十世纪初中西诗学相遇之后,说诗者受西方沾溉甚深,而本身的传统学养也非常深厚,遂融会贯通而成为一种极富活力的现代中国诗学。二十世纪三四十年代的学者中间,朱光潜、梁宗岱等西化程度较高,废名、俞平伯等传统色彩较浓。顾随是属于后一系列的,他与废名、俞平伯都出自周作人门下,但相比他俩,顾随不那么突出个人趣味,更显广大周正,我认为成就最高。他对诗的阐释,是西方分析思路加感悟兴发的中国固有谭诗方式有机融合的典范。

二

顾随当年的影响不大,因为著述偏少,最厚的论著如《东坡词说》和《稼轩词说》,加起来不到一百页。《揣龠录》长一点,也不到一百页。他说过,受禅佛影响的中国古代诗人,王、孟、韦、柳,产量都很少,因为佛教是万殊归于一本,以一当十。不受佛教影响的诗人,比如李、杜、韩、欧、辛,产量大,而且开合变化。顾随精通不立文字的禅宗,下笔自然矜持得很哪。

可他的言说是何等浓缩的精华!读他的书,让人想到庖丁解牛,“以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然”,真是游刃有余,将复杂的解析工作做成一场表演式的手术。他讲课,讲诗词,就像他说的,杀人要从咽喉处动刀。比如,他说南宋词,一个字,“瘟”。他说《聊斋志异》,也是一个字,“贫”。一个字不够,他就一句话。他说李太白“好像只要人一捧就好”,他说辛稼轩“叼住人生不放”,他说“韩(愈)之文就是气冲而已,一杠子把人打死,使人心不服”,他说鲁迅的白话文“收拾得头紧脚紧,一笔一个花”。这些精悍无比的概括,深得禅宗话头的真髓。

但顾随不光有禅师智慧,而且有菩萨心肠。他做事细心,教学生耐得烦。他论诗衡文喜欢单刀直入,却不是单凭直觉,而是经过了对无数文本的分析与归纳。你读他的《稼轩词说》和《东坡词说》,就能领略到他那剥茧抽丝的本领。如《东坡词说》讲“时下凌霄百丈英”的一个“下”字如何好,就能讲满八百字。《稼轩词说》讲“谁似先生高举,一行白鹭青天”,比老杜诗少用了一个“上”,真可谓“老婆心切”:

夫“一行白鹭”之用杜诗,其孰不知?但若以气象论,那一首七言四句,排万古而吞六合,须还他少陵老子始得。若说化板为活,者位山东老兵,虽不能谓为点铁成金,要是胸具炉锤,当仁不让。“一行白鹭青天”,删去“上”字,莫道是削足适履好。着一“上”字,多少着迹吃力。今删一“上”字,便觉万里青天,有此一行白鹭,不拄,不抵牾,浑然而灵,寂然而动,是一非一,是二非二。莫更寻行数墨,说他词中上句“高举”两字,便替却“上”字也。盖辛词中情致之高妙,无加于此词者。

平常人哪里体会到这一步?昔日的诗话词话,一般也不会给你这么铺张奢侈的讲解。所以,读顾随的书,看上去薄,读起来厚,只能慢慢品尝,如秦桧之所谓“作官如读书,速则易终而少味”。慢慢读来,也就发现,顾随讲诗说文,天花乱坠,好像照着文学史一路说下来,东一榔头西一棒子,但却不是没有系统,或者说,体系。这个体系,细无不举,大无不包。从最早收集在《顾随文集》的《驼庵诗话》中,可以更清楚地感受到这一点。显然是叶嘉莹最初整理讲课笔记时提炼出来的,有“总论之部”,有“分论之部”。“总论之部”讲诗的成分有“觉”“情”“思”,讲中国诗可以分“气”“格”“韵”,讲中国文字的风致表现为“锤炼”与“氤氲”,这些都是体系性的认知。研究者想重建顾随诗学的整体框架,并不难。

他的诗学体系的核心,我认为,是文学即人学。如果强为之名,应该属于表现主义吧。顾随主张文学是人的生命的表现,他喜欢一切生活中的生动活泼的东西。在内容表现上,他注重“力”“气”“神”;而在文字表现上,他讲究“形”“音”“义”。这都是典型的中国作风、中国气派,但也每每与西方文论不谋而合。

下面我举一个综合的例子。杜甫《夔州歌十首》其九云:

武侯祠堂不可忘,中有松柏参天长。

干戈满地客愁破,云日如火炎天凉。

顾随在课上讲,老杜这首诗有气象,写武侯的伟大,武侯祠的壮丽,都衬得住。接着,他先讲此诗的平仄,不同凡响处是用了“三平落脚”:“参天长”“炎天凉”,平平平,落得稳,有磐石之安,泰山之重,声音衬得住。然后,他从“音”说到“义”:

近代的所谓描写,简直是上账式的,越写越多,越抓不住其气象。描写应用经济手段,在精不在多,须能以一二语抵人千百,只用“中有松柏参天长”七字,便写出整个庙的庄严壮丽。“干戈满地”客自愁,而于武侯祠堂,对参天松柏,立其下,客愁自破,用“破”字真好。

好诗是复杂的统一,矛盾的调和。如烹调五味一般,好是多方面的,说不完;若香止于香,咸止于咸,便不好。喝香油,嚼盐粒,有什么意思?只是单独的咸、酸,绝不好吃。“干戈满地”“客愁”而曰“破”,“云日如火”“炎天”而曰“凉”,即是复杂的统一、矛盾的调和。

说到“好诗是复杂的统一、矛盾的调和”,与西方新批评提倡的“包容的诗”(poetry of inclusion)正相契合,新批评也强调诗应该容纳和平衡许多对立的冲动,把不调和的品质与不相容的经验综合到一起,形成“张力”(tension)。老杜此诗便是有“张力”。近代上账式的描写,外国有左拉的自然主义,中国有巴金的社会小说,顾随都大为不满。他要的是手段的经济,以一二抵千百,则又是中国传统的遗貌取神的做法。以上算是形式主义批评,最后又转入道德主义批评。顾随说,人生在乱世,所遇是困苦艰难,所得是烦恼悲哀,有什么对付的办法呢?——

一是消灭,二是脱离,三是忘记,四是担荷。老杜此诗盖四项都有,消灭、脱离、忘记,同时也担荷了。如此了解,始能读杜诗。

你看,从写什么到怎么写,从道德批评到形式分析,顾随真是多管齐下,从极大到极细。杜诗最难讲,而顾随讲杜诗讲得最好。杜诗讲好了,还有什么诗讲不好呢?

……

(全文见《中华文学选刊》2020年9期,选自《十三行小字中央》)