互联网时代,让古籍“飞入寻常百姓家” ——沪上专家学者为数字媒介下古籍保护和传承建言献策

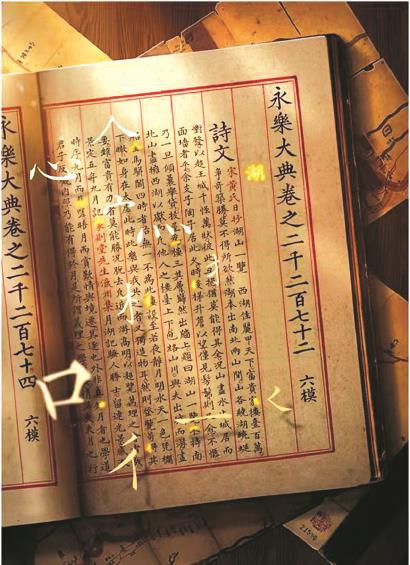

《永乐大典》“湖”字册

中国文物保护基金会字节跳动古籍保护专项基金日前宣布,全面启动在全国范围内修复来自国家图书馆、各地方图书馆、博物馆等机构的105册(件)古籍。这也是中国文物保护基金会字节跳动古籍保护专项基金于今年6月在国家图书馆启动以来,在推动我国古籍修复、人才培养、古籍活化与数字化工程方面迈出的最新进程。

此次入选的书籍涵盖《永乐大典》善本1册、舆图绘本24幅、样式雷图档30幅、金石拓本13件,以及中医药、少数民族文字等类型古籍37册(件),其中《医门普度》是一部涉及流行性传染病的综合性著作,编录了吴又可《温疫论》二卷、孔毓礼《痢疾论》四卷等医学著作,对现代医学有一定的借鉴意义。这些古籍来自国家图书馆、各地方图书馆、博物馆等机构,修复工作均由国家级古籍修复中心负责,将在1-2年内完成。

今年7月28日,字节跳动公益还联合中国文物保护基金会、国家图书馆发起“寻找古籍守护人”活动,招募创作者通过抖音、西瓜视频、今日头条等平台,创作相关内容、推动古籍活化、助力传统文化传承。目前,已有来自不同领域的九位专家学者、文化名人和抖音达人加入该活动,同时因其在各自领域的专业度和影响力,更成为“古籍宣推官”。这其中就包括了国家图书馆副馆长、国家古籍保护中心副主任张志清,古籍修复专家杜伟生,漫画家蔡志忠,学者周国平等。

日前本报与字节跳动公益联合主办的“互联网时代,如何推动古籍保护与传播”研讨会上,沪上专家学者们一致认为,中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,要积极推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,要增强全社会文物保护意识,要加大文化遗产保护力度。互联网时代,人们阅读的便利性、丰富性已经超过历史上的任何时期;但也正因如此,保护传承弘扬中华优秀传统文化必须与时间赛跑。加强中华文化古籍保护和传承,推动修复、活化和传播能力建设,对向世界讲好中国故事、提升国家文化软实力有着重要意义。

陈超(上海图书馆馆长):互联网时代,如何传承古籍

要加强文物保护利用和文化遗产保护传承,提高文物研究阐释和展示传播水平,让文物真正活起来,成为加强社会主义精神文明建设的深厚滋养,成为扩大中华文化国际影响力的重要名片。

互联网时代如何推动古籍保护与传播?部分古籍的回归只能以数字化的形式来实现。今年刚刚结束的《大唐气象》碑帖展展出了唐碑宋拓,吸引了大量的书法爱好者。如何做好展览?如何让线上展和数字展更精彩?在这个领域,需要字节跳动在内的互联网技术、平台一起合作。

处在互联网时代,要积极探寻传统文化传播的新路径、新方式。去年,图书馆员做了一个小尝试,在网上开一个平台,让古籍研究的专家、馆员在互联网上说善本、讲碑帖、说稿本、讲家谱。

在编书方面,除了和出版界合作,还应该和互联网界合作,探索新的编书模式和方式。

按照国家的要求,这十余年来,上海图书馆对开展的珍贵古籍的名录、重点保护古籍单位的评审等一些职能都在实施。目前已经有六批,分藏于本市各收藏单位的1473种古籍,入选了上海市珍贵古籍名录。在此基础上,930种古籍被推荐入选了国家珍贵古籍名录。

上海的9家古保单位被颁发了上海古籍重点保护单位名牌。十多年来,上海图书馆一直督促本市古籍普查工作,这也是一项社会普及工作。上海图书馆还组织多次古籍修复技能的竞赛、培训、研修,培养古籍修复的人才。

古籍修复工作,其实是广义的编书的内容,是整理、修复、应有之义。需要高科技和新技术的支持,例如化学领域的支持等。上图也在建实验室,赋予古籍保护工作更多新的空间。

在当下,印书因为互联网、数字技术的帮助而赋能。数字化数据库建设,如何加速?如何让孤本不“孤”?互联网时代下,怎么样去复制?衍生了诸多技术和学术问题,值得研究和探讨。

值得欣喜的是,字节跳动这样的互联网的企业,来主动关心、关注这个领域。作为古籍保护的传统机构,图书馆、博物馆、高校,要用好这样的市场力度。

上海图书馆和上海市古籍保护中心,非常愿意和各界一起展望未来,共同演绎,不断地推进上海地区的古籍保护和传播的工作。担负起时代赋予的使命,把中华典籍,中华文化传送下去,发扬起来。

杨光辉(复旦大学中华古籍保护研究院常务副院长):互联网环境下的古籍保护与传播漫谈

身处互联网时代,如何推动古籍保护与传播,让古籍更好地活化传承?不仅要让古籍“飞入寻常百姓家”,还需要解决古籍保护的经费、法规和人才等一系列相关问题。

目前古籍保护有一个困境,有一句话叫作“哈佛或者东京很近,北京很远”,简而言之,即日本、美国等古籍资料网上发布多,容易获得;中国本土的古籍网上资源发布少,获取不易。目前,中国国家图书馆已将馆藏十九种古籍相关数据库资源全部开放,可以网上自由浏览,有望改变网络古籍数字资源的中外格局。

建设上海古籍保护与传播数字联盟,很有必要。毕竟上海地区是古籍资源收藏重镇,“全国古籍重点保护单位”就有上海图书馆、上海博物馆、复旦大学等七家,上海档案馆、方志办、中国近现代新闻出版博物馆、上海图书公司(博古斋)等纸质文物收藏也很丰富,如果成立上海古籍保护与传播数字联盟,将各自特色馆藏数字化,提供网络服务,将有力促进上海乃至中国古籍数字资源的释放与活化。

同时,当下民间古籍书源日渐枯寂,如果能建设公藏机构古籍复本互联网交易平台,有利于古籍资源流通和活起来。目前孔夫子旧书网是民间最重要的网络交易共享平台,建议国家出台特殊政策,将国内公藏机构三个以上的复本古籍释放出来,建一个互联网共享交易平台。不仅节约大多数收藏机构的物理空间,更可促进古籍流通活化利用以及避免数字化重复建设。

古籍数字资源大量上线后,不管是图像版抑或全文数字版(“全文索引等于没有索引”——杜泽逊),如果不做标引,发现和利用起来就非常困难,很难达到流通传播的目的。因此,还需要推广古籍索引。目前中外发布的古籍数字资源普遍存在图像版精度不够、深度标引(人名、地名、书名、主题等索引)缺少等问题,对广大非专业学生和普通民众缺乏吸引力。中国索引学会正在为上海方志办编制《上海府县旧志综合索引》,如果上海古籍出版社将上海府县旧志全文数字版与索引配套上线,会有力促进基于上海方志文献的上海历史文化的普及与利用。

古籍保护和传播的核心问题是什么?是经费、法规和人才。如何破解这类问题?一方面,可以设立古籍保护专项资金。从2007年中华古籍保护计划以来,长三角的浙江、江苏等都有省级古籍保护专项增量资金投入,上海古籍保护中心相对缺少,期待补上。

另一方面,可以参考国家《文物保护法》《公共图书馆法》和湖南省《古籍保护与服务规范》等,制定《上海古籍保护条例》,规范和指导上海地区古籍数字资源的公开上网服务,切实保障民众查阅使用古籍数字资源权益,同时保障图书馆古籍保护条件和人力资源。

与此同时,培养能实现沉浸式古籍体验的高端古籍保护人才也至关重要,让既懂数字人文,又懂人工智能的复合型人才来参与古籍活化。

“上海市古籍保护中心”作用也需要强化,筹设古籍保护与传播专项资金,还需要筹建若干所“上海市级古籍保护与传播实验室”,保障古籍保护技术革新,培养高精尖科研人才;筹建“上海书籍医院”,培养书籍医生,向全世界提供古籍/纸质文物修复保护的高端服务。

古籍的保护,离不开纸张,可以借助上海辰山植物园建设“世界造纸植物科普园”,开发代表国家的“纸名片”——“开化纸”,筹建造纸植物科普园与上海手工纸博物馆。

家谱是古籍中非常重要的一种载体。《文汇报》曾发表《每个家庭都应该有一本家谱,暑假跟复旦古籍专家一起制作“线装家谱”》专门予以报道,可以推广“中国好作业”——“我的家谱我来做”。采取网上举办+线下体验结合的方式,推广中小学生制作线装家谱。校园曝书节、市民晒书节方式可以将图书馆、博物馆、美术馆以及私人收藏打通,共同举办曝书活动,通过互联网全球直播,实现“全城、全国、全世界”参与。

当下,中小学生鲜有机会接触到古籍,相比之下,汉服、唐装、旗袍等传统服饰反而距离近一些。若是可以在中小学教材中增加一本传统装帧艺术形式的书,既可学习欣赏,又可收藏流传。通过设置网络制作课堂,让师生参与学习制作传统书籍。那么古籍,对于中小学生就不会那么陌生。

欣喜的是,字节跳动等受青少年关注和喜爱的网络平台大力参与古籍保护和传播,对于扩大古籍保护的社会影响力,培养新一代学子对古籍保护大有裨益。

张涛甫(复旦大学新闻学院执行院长):古籍牵手数字媒介,传承历史与文明

古籍的读者和研究者毕竟是小众的,对于大多数人而言,对古籍的认知和理解是有限的,古籍文盲、半文盲占据了中国的大比例人口。古籍之于中国的价值、之于中华文明的命运,不仅取决于小众的古籍专家,还取决于占据大比例人口的古籍文盲、半文盲,毕竟这大多数构成了国民的基本盘。古籍不仅仅是古籍专家、文物专家的专场,而是所有国人乃至人类的共同财富。我们每一个人都是活在历史的延长线上,因此多多少少与古籍有关。古籍是历史文明的物质性载体,即便那些没有机会和能力零距离接近古籍的人,也并非与古籍无关,他们或远或近,忽明忽暗与幽远的历史关联。

历史往往以两种方式存在:一是以有形的方式存在,古籍是有形历史的显性载体;二是无形的方式存在,表现为隐性知识和默会知识。在我看来,二者是关联的,失去了前者,后者就成了无源之水。古籍作为物质性存在,往往是不可再生,脆弱的,其一旦受损,多是不可逆的,即便可修复,也是缺憾的。因此说,古籍保护不仅是古籍专家和文物工作者的事情,更是我们整个中华民族的共同责任。

互联网之与古籍,似乎一个在火星,一个在水星,一个代表遥远的过去,一个代表热气腾腾的现在以及无限可能的未来。前者是古典媒介,后者是新媒介,二者代表两种媒介形态,两种文明形态。古籍代表古典文明,承载中华传统文明和历史,互联网代表数字文明,承载当下和未来。对于活在当下、面向未来的我们而言,互联网成为连接万物、网罗世界的天罗地网,它无孔不入地介入芸芸众生的生活日常,成为记录家事、国事、天下事的即时媒介,成为书写个人、社会和国家历史的主体载体。

在互联网所编织的信息海洋中,古籍容易在公众的视野中沉没,在满眼满屏的信息中,古籍消隐在公众注意力之外。长此以往,古籍与人们的关注愈来愈远,以至于被人们所遗忘。不能奢望公众把兴趣聚集到古籍上来,相对于互联网而言,古籍的门槛是高的,远的,也是冷的,远不及互联网这么近,这么贴心贴肺,但古籍需要保护,需要公众的集体呵护,也需要政府机构和社会力量的积极、有效的照拂和应援。

今天,互联网头部平台字节跳动出于公益动议,施以援手,致力于古籍保护、数字化、活化工作,体现了互联网头部平台的前瞻视野和社会责任感。数字媒介牵手古典媒介,将数字文明与古典文明紧紧连接在一起,演绎了中国媒介史的一段佳话。

高克勤(上海古籍出版社社长):做好古籍保护工作,传承和弘扬中华优秀传统文化

保护古籍,首先是从物质形态方面把现存的古籍保存、保护好。随着科技的进步,古籍保护的方法和手段一定会日趋先进和有效。计算机技术和互联网技术的发展,为古籍保护工作开辟了新的天地。古籍的数字化保存,几乎使古籍的保存时间通向了无限,同时使古籍的利用更为便捷,将进一步推动传统古籍整理向数字化的转型:OCR文字识别技术的发展,相当程度上克服了古籍文字识读、录入的瓶颈,将极大解放古籍整理的生产能力;大数据、互联网、云存储等技术的迅猛发展,推动了古籍数字化由最基本的文献阅读和检索,向古籍整理的知识化服务迈进。

学术界通常把从先秦至1912年中华民国成立之前的数千年间,在中国大地上书写、刊刻或印刷的书籍,包括从商周的甲骨文、金文到汉代竹简、帛书,再到后代汗牛充栋的写本、抄本、印本这些书籍称为古籍。古籍承载着丰厚的历史和文化内涵,是中华民族文化主要的物质载体,是中华民族文化创造力的不竭源泉。而中华优秀传统文化的传承是与文献记载的传承分不开的。

由于年代久远,古籍对于今天的读者来说,在时代背景和语言叙述等方面都存在着不小的距离。要扫清阅读障碍,就必须对古籍进行整理。古籍整理包括为使古籍更便于阅读和利用而做的各种形式的学术工作,也泛指甲骨文、金文、竹简、帛书、石刻、文书、档案等古代文献的整理。新中国成立七十多年来,古籍整理出版工作取得了丰硕的成果,据统计,已经整理出版的古籍约有二万余种。加上民国期间整理出版的古籍约一万种,已经整理的古籍总共也就三万余种。以古典文学作品而言,总集从《诗经》《楚辞》以下的各个朝代各种文体作品基本上都有整理本,除了前人编的《全唐诗》《全唐文》等有标校或断句本外,今人新编的有《先秦汉魏晋南北朝诗》《全宋诗》《全元诗》《全宋文》《全元文》《全唐五代词》《全宋词》《全金元词》《全元戏曲》《全元散曲》等;别集较好的有上海古籍出版社出版的《中国古典文学丛书》和中华书局出版的《中国古典文学基本丛书》;诗文评方面有人民文学出版社出版的郭绍虞主编的《中国古典文学理论批评专著选辑》;小说方面有上海古籍出版社出版的《古本小说集成》和中华书局出版的《古本小说丛刊》;戏曲方面有商务印书馆和上海古籍出版社、中华书局出版的《古本戏曲丛刊》。以历史典籍而言,著名的有点校本“二十四史”及《清史稿》《资治通鉴》等。虽然重要的古籍多已整理出版,但还有遗珠之憾,而且随着时代和学术的进步,即使已经整理过的古籍,也有修订甚至重新整理的必要。所以,古籍整理出版工作仍然任重道远。

古籍整理是一种严肃且又艰巨的工作,要求整理者不仅具备古汉语和版本校勘学的知识,而且还要具备对整理对象有关的一切知识。同时,古籍整理者应该有甘坐冷板凳、十年磨一剑的精神,而绝不能草率从事、急于求成。整理古籍的首要在于存真,保留古籍的最初面貌。从研究和普及的角度来说,古籍仅有影印本是不够的,为了弘扬中华优秀传统文化,需要做进一步的整理,如标校、注释、今译等。这样才能更好地汲取精华,传承并弘扬优秀文化。

顾宏义(华东师范大学古籍研究所研究员):化身万千——数字化时代的古籍保护与传承

使古籍能“以人传人”,通观古今,大致有三大途径。其一,通过精心的修复、保护,延长传世古籍之寿命。其二,通过复制、出版等手段,使古籍“化身万千”,传布人间。其三,对古籍加以注解、诠释,以便于世人尤其是初学者得以阅读、领悟古籍所记载的古人思想、知识的精粹,从而乐于投身于对古籍的保护、传承之事业。

因国家支持,社会关注,今日古籍的出版,尤其是影印出版方面,已非以前所能比拟,即传世的重要著述大多已得到出版,使得古籍尤其是善本的保护、收藏与利用之间的矛盾大为改观,大大便利了世人的阅读、利用。同时,文献数字化建设的日新月异,也进一步对人们地阅读、利用古籍提供了更多更好的便利。然而上述三个方面,仍存在不少可以改善、提高之处——

面对数量浩瀚的古籍急需修复,而修复人员需要相应的文史知识、美学知识与古籍保护修复知识、技能等,迄今修复保护人员的整体数量及其素质等,皆与所要承担的任务颇有距离。因此,是否利用上海地区的相关力量,整合协调,设立一个古籍保护、修护机构及其教育机构,在开展古籍修复、保护工作的同时,加紧相应人才的培育,以满足当下与今后古籍修复保护工作之需要。

同时,就出版印刷质量、选题优劣等而言,颇给人以鱼龙混杂之感,且存在相当数量的重复出版问题。今年古籍出版资助申请,就发生了一种篇幅相当可观的古籍整理,两家出版社撞车之事,两家整理之思路、方式等大体相同。此显然是缺少信息沟通所致。因此,为避免资源浪费,可否由政府组织,或委托大学或出版机构,构建一平台或协调机构,对已出版之古籍整理著作与影印著作,以及将要整理出版、影印的古籍情况,作一汇总,利于对基本古籍、一般古籍等进行分类管理,也便于整理者、出版社了解相应的整理、出版信息,更利于读者了解并选择适合自己需要的古籍及其整理著作。

古籍数字化以及数字化信息资源的共享服务问题也不容忽视。国家应出台相应的规定,得到国家资金支持的数字化古籍资料,应尽可能的都予以上网,让全民共享。但限于条件,资源上网共享,可分批进行,首先选择提高国民素养的基本古籍,并选择其中有版本情况良好的传世本,以及整理与注释优良者,先上网;然后再选择一般古籍,而后选择较为冷僻的古籍等等。

在数字化迅速发展的当下,应充分利用各种国家的、民间的有利资源,构建古籍保护、利用和数字化信息资源平台,通过加强信息传递、管理,通过古籍整理、出版,通过将数字化古籍上网共享等手段,以满足不同层面的读者、研究者的需要,从而让广大读者、研究者充分享用数字化资源共享所带来的现代化便利。

- 全国汉文古籍普查工作基本完成[2021-12-10]

- 2021年全国古籍保护工作座谈会在武汉召开[2021-12-09]

- 让古籍“人缘”更好、“寿命”更长[2021-12-09]

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。