“山水童心:儿童文学里的生态文明”——《勐宝小象》作品视频研讨会举办

去年,一群从云南西双版纳雨林出发不断北迁的野象家族引发了全球关注,它们离开传统栖息地,从野外走入人类的村庄、田地。透过媒体的镜头,野生大象在自然状态下的生活第一次被这么多人长时间关注着,而大象迁徙路上的居民们给予的温情、政府实施引导等,都体现出我们对野生动物的爱护。这在城市化和现代化的二十一世纪是一个不常见的故事,是一个充满了陌生、野趣、温情和超现实感的故事。

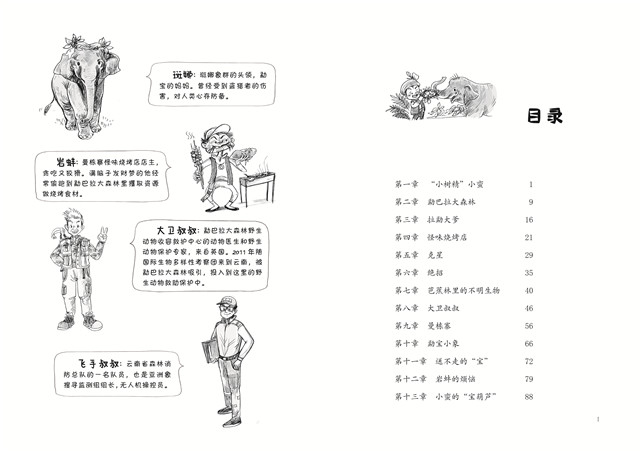

居住在云南的儿童文学作家湘女显然一下子抓住了这个珍贵的故事,今年2月,她的新作《勐宝小象》由福建少年儿童出版社出版,其灵感来源正是云南野象迁徙的新闻。《勐宝小象》描写了西双版纳雨林中人与象的故事,斑娜家族带着小象勐宝离开勐巴拉大森林,为了查清斑娜家族出走的原因,挽留它们出走的脚步,守象人拉勐大爹、活泼机灵的“小树精”小蛮、森林消防队员飞手叔叔、动物医生大卫叔叔、无人机灵灵,以及通过短视频平台了解到相关信息的寨民们纷纷行动起来。与此同时,怪味烧烤店的老板岩蚌却形迹可疑,他的出现又将给这次紧急搜寻带来怎样的影响?

4月8日,恰逢国际珍稀动物保护日,由中共福建省委宣传部指导,中国作家协会儿童文学委员会、海峡出版发行集团主办,福建少年儿童出版社承办的儿童文学作家湘女长篇儿童小说新作《勐宝小象》作品视频研讨会在线上举办。会议以“山水童心:儿童文学里的生态文明”为主题,探讨新时代生态儿童文学创作的价值与意义。儿童文学作家、中国作家协会儿童文学委员会主任、北京大学教授曹文轩,中共福建省委宣传部副部长、一级巡视员、福建省新闻出版局局长肖贵新,海峡出版发行集团党委副书记、总经理、副董事长兼总编辑林彬出席研讨会并致辞。

曹文轩致辞

肖贵新致辞

林彬致辞

作家、评论家高洪波、束沛德、海飞、陈毅达、徐德霞、李朝全、吴然、孙云晓、刘颋、王林、崔昕平、陈香、纳杨等以及《勐宝小象》作者湘女围绕作品进行了深入研讨。云南省森林消防总队政治部副主任李星河,中共福建省委宣传部出版管理处处长袁俊华,海峡出版发行集团出版工作部主任邓诗霞参加会议。

万物有灵,和谐共生:建立积极的生态观

十八大以来,党和国家全面加强生态环境保护,决心之大、力度之大、成效之大前所未有,2000年以来全球新增绿化面积约1/4来自我国;建立各类自然保护地超过1.18万个,有效保护了90%的植被类型和陆地生态系统、85%的重点保护野生动物种群。我国生态文明建设取得的巨大成就,也得到了国际社会广泛肯定。2021年10月,《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在云南召开,会上,习近平总书记谈到,云南大象的北上及返回之旅,让我们看到了中国保护野生动物的成果。

在党和国家坚定不移地推动生态文明建设、呼唤生态道德的背景下,推出这样一本促进人与自然和谐共生的长篇儿童小说《勐宝小象》,束沛德认为这是极其富有责任感的行动。透过《勐宝小象》,可以看到我国生态保护措施的进步,看到生态保护的积极成果以及野生动物与人和谐相处的美好可能。

越是现代化社会,越需要加强与自然的联结,需要认识到人与自然是一个命运共同体。孙云晓在中国青少年研究中心做儿童研究,工作的关系使他一直非常关注教育问题,他认为无论是在家庭教育还是在学校教育中,生态文明都是非常重要和基础的部分,有研究发现,如果孩子们在童年时很难与大自然建立良好的关系,那么成年之后也很难对自然产生亲密之感。对于城市里的孩子来说,也许并没有那么多机会深入自然获得一种亲身的体验,但是借由文学,可以弥补这种经验的缺失。

只占中国国土面积4%的云南,其生物多样性位居全国之首,是名副其实的生物的天堂。这一地域特质也为文学创作提供了许多宝贵资源。“中国幅员广大,由无数地方组成,拥有各自鲜明的特征,它们为中国文学提供了独特的写作资源。”曹文轩认为湘女深知应如何善待及运用这些宝贵而独特的地方资源。她长期生活在云南少数民族地区,对神奇、美丽、丰富的云南自然风光、民俗民情和人文历史都有着深切的了解,对描绘自然、歌颂自然、探索人和自然的关系有着浓厚的热情和兴趣,正如湘女自己所说,她的作品都是源自云南这片纯粹自然、万物有灵的土地。在《勐宝小象》的创作过程中,云南野象群北上南归的新闻报道和图片以及云南省森林消防总队所提供的一线资料成为湘女重要的创作资源。

《勐宝小象》是生物多样性的文学呈现,从小蛮、拉勐大爹到岩蚌,从曼栋寨、勐巴拉大森林到斑娜家族,它描绘了一个结构丰富、层次立体的生物多样性图卷。不仅如此,《勐宝小象》还为读者提供了一种具有现代意义的生态观,刘颋说,在生态文明理念逐渐深入人心的当下,我们不仅要保护生态环境,还要去思考如何平衡生态保护与社会发展的关系,构建一种更加积极的绿色发展观。刘颋注意到,湘女在作品中并没有树立一种刻板的对立,岩蚌也不是一个天然的坏人,只是他所依循的“靠山吃山、靠水吃水”的传统理念与现代生态观产生了对立,而最后岩蚌与小蛮的和解,也暗示着这种对立冲突是可调和的,我们最终可以摸索出一条保护与发展并存的道路。

“书中有三次关于人与象之间的拯救,第一次是拉勐大爷救了老象和当时的小象斑娜,第二次是小蛮救了弱小的刚出生的小象勐宝,最后勐宝也救了看起来像是坏人的岩蚌。”李朝全说,“这部作品围绕着生态文明建设的主题,贯穿着人与自然和谐相处的理念,而这种和谐相处本质上就是传递爱与善意。”

人类与自然的相处并不是一时一刻,纳杨观察到湘女是站在历史纵深的角度去描写人与大象的相处和守护,这种守护有着悠久的历史传统。同时,这部作品还展现了一种横向的开阔的世界视野,它展现了我国的生态保护已经发展到了比较先进的水平。

“《勐宝小象》将写实与虚构完美结合,在反映生物多样性和人与自然和谐相处方面是一个具有创新意义的作品,也是一张独特的‘云南名片’。”同样生活在云南的儿童文学作家吴然说,“应当趁热打铁,使这部作品向电影、电视等媒介延伸,通过影视——比如动画电影——让可爱的小象勐宝家喻户晓,产生更广泛的影响。”

《勐宝小象》目录

“典型的儿童文学”:童言童语、童真童趣

在阅读《勐宝小象》的过程中,不少人都发现了作品中蕴含的儿童趣味与丰富的自然知识。虽然起源是新闻,高洪波发现,湘女凭借自己娴熟的写作技巧和对动物、植物的丰富知识,使得《勐宝小象》这本小说具有一种奇幻的童话般的阅读感受,其中关于雨林的细致描写,甚至让他回忆起了年轻时在西双版纳雨林的穿林训练。

不同于新闻仅仅提供事实,文学艺术作品通过富有个性的艺术形象打动人心,发挥它以情感人以美育人的潜移默化的作用,束沛德说,《勐宝小象》的魅力正是来自于那些具有吸引力的故事,来自于动物和人物形象,西双版纳守象人与贪婪狡猾的怪味烧烤店老板岩蚌之间的矛盾、冲突和斗争贯穿全书,随着象群在勐巴拉大森林奔走出没,情节起伏跌宕。

海飞在阅读过程中被小蛮的这个角色深深吸引,在勐巴拉大森林长大的小蛮认识起码一百种可以吃的野菜、野果,叫得出每一只小鸟、每一棵小树、每一种小鼠的名字,知道在什么地方找得到水源,也知道怎么根据树木的形状辨别东西南北,他随身携带的背包里随时准备着进入森林需要的东西。海飞感慨道:“这样一个与众不同的小人精,自然而然就是雨林里的小树精,这样的童年,我觉得小读者看了会非常羡慕,也非常喜欢。”

在整本书的各种形象中,最让大家印象深刻的大概要数那位“眼里一绿就是菜,一动就是肉”的怪味烧烤店老板岩蚌了。“这个人物是一个很有喜感的角色,自带漫画感,作者并没有刻意丑化这个角色,只是突出了他的贪婪。”徐德霞认为这种漫画的夸张感正是孩子们所喜爱的。崔昕平也注意到了湘女在处理这个人物时所采取的一种欢快的喜剧感——故事的最后,岩蚌逐渐认识到雨林万物也许真的富有灵性,在他即将跌落下瀑布时,小象勐宝救下了他,可是聪明狡黠的小象同时又把他的衣服卷走了,最后被救出时,岩蚌不得不把自己卷在芭蕉叶里。“这个‘洗心革面’的过程写得很欢乐,非常具有儿童文学的特点。”崔昕平说。

区别于少年文学和成长文学,曹文轩将这部作品称为“典型的儿童文学”,这种典型的儿童文学十分考验作家的“浅语”功夫和与生俱来的童心、童真和童趣。陈香观察到,最近几年的现实主义儿童文学作品勾勒出了一幅更为宏大、开阔的生活画面,从较高层次向小读者展示了一个具有现实社会宏观框架和本质矛盾特征的艺术世界,但在拓宽现实主义儿童文学题材源流的同时,她认为也应当警惕现实主义儿童文学创作中的成人腔:“儿童文学的本质是乐观主义的,儿童文学的审美本质应当与儿童的思维特点、儿童感知世界的方式以及儿童的审美意识紧密相连。”

“不要认为‘浅语’就是简单的代名词,实际上它需要整个作品通俗流畅又有美感,细腻又不啰嗦,浅显又不直白。”徐德霞评价《勐宝小象》是在主题出版、儿童本位与文学艺术之美三个方面都平衡得比较到位的一部作品,“这需要丰厚的生活底蕴和多年历练出来的笔力,这也是为什么这个作品的故事情节虽然简单,但是我们读起来却精彩迭荡的原因。”

2021年,湘女的散文集《好想长成一棵树》获得第十一届全国优秀儿童文学奖,是唯一一部散文获奖作品。《勐宝小象》也有许多散文笔法,尤其在前半部分描写曼栋寨周边的生态面貌时,她细致入微地描绘了整个勐巴拉热带雨林的生态结构,在雨林中单是一种绿色就有若干不同层次的绿,还有不常见的对森林气息的描写,细腻而生动,为熟悉城市生活的孩子打开了一扇通往奇异瑰丽的雨林世界的大门。

“博物学知识的积累,使得湘女笔下动植物的书写呈现出一种蓬勃的生命力和独特的地域文化气息,这些都借助儿童文学的视角活泛了起来。”崔昕平说。王林对这一点也十分肯定,他认为当下的儿童文学作品应当在讨论价值观的基础上加入更多的知识性内容,这些知识可以作为背景出现,也可以直接嵌入在情节中,小读者读来会感到陌生与惊奇,多年以后,也许他们已记不清具体的故事情节,但对这些当时看来陌生的知识却依然记忆深刻。

- 塑造森林消防群像的长篇小说《爱在绿水青山》近日由新华出版社公开发行[2022-03-14]

- 长篇报告文学《躬身》:文学创作与生态文明[2022-02-26]

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。