陈喜儒:由柯岩的信说开去

柯岩致本文作者的信件

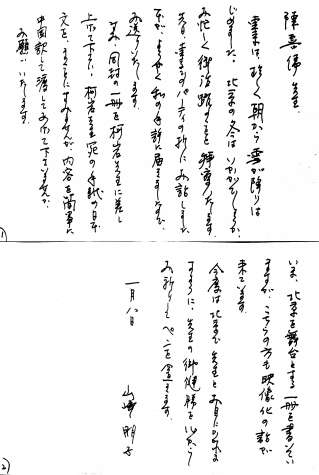

山崎朋子致本文作者的信件

整理书信时,我发现了一封柯岩的信,一共有三页,用铅笔写在《人民文学》杂志社240字的蓝色稿纸上。因为既没有信封,也没有日期,大概不是通过邮局寄的,而是托人带来的:

小陈:

送山崎朋子便笺一纸,请阅后捆在我送给她的几本书里。

你译的三篇文章我都看了,觉得很流畅,有些地方说得不确切或不充分,是记者整理时省略了,或者在我讲的时候,他没听懂,与你无关。

《访中国女诗人柯岩》,我在第2页、第3页上按说时的原意整理了一下,因为照他那样整理是不定态,甚至是不通顺的,关于《诗刊》的那些说法更是不正确的。我不懂日文,但我想,我们刊文章、出书,这样做应该是允许的,因为不是把原意改掉,而是略加补充,使之能懂,不知你以为然否?

第4页,我补充了几句,我说时比这更明确。前一段提到的外国著名诗人、作品更多,可能记者不熟悉,都没有写上,而我们不写上不行,因为诗歌朗诵会确实有,而且影响很大,结果他把诗、诗人都省略了,光写了两个曲子,岂不成了音乐会?

另一段,传统文化、人民友谊等问题,不说也是不行的。加了两句,可能不忠实于原文了,也许你的日本老师会有异议,但忠实于原意,且与他整理的原意也不违背,我想应该是可以的。否则一篇文章说得不明不白,咱们出版的意义就不大了,你说是吗?

另外,“他是他我是我”,鸳鸯之类,挖也挖不掉,只得由它去了。这是日本人的情趣,也得保留他们的风格。另一篇,我只主要看了我自己的,虽然记者概括得也不很完善,但因为主要说的是周扬同志,我就基本没动,你是否还应请周扬同志看一看呢?因忙乱,写得潦草,请谅。

匆此问好。

柯岩

这封信可能写于1979年底或1980年初,当时柯岩是《诗刊》的副主编,常来中国作家协会开会,偶尔到外联部坐一坐。虽然我与柯岩认识,但没说过几句话,平素也没有往来,我之所以给她写信,是因为1979年5月周扬率中国作家代表团访日,受到日本各界人士的热烈欢迎,日本报刊也发表了不少真诚友好的文章,祝贺中断多年的日中文学交流重新开启,恰如著名作家井上靖先生所说:“在日中友好、日中文化交流事业中,这是一件大喜事。”

当时主持中国作协外事工作的领导是一位诗人,也是一位老外交家。他认为做外事工作说到底就是“交朋友”,但朋友有真有假、有好有坏,得经受时间和风雨的考验,所以要细水长流,持之以恒,这样才能找到肝胆相照的挚友,切忌人走茶凉,“雨过地皮干”,有始无终。在他的鼓励下,我从日本报刊上选译了《茅塞顿开的感叹》《两位女作家》《有意义的时刻》《杨沫与伊藤克》《访中国女诗人柯岩》五篇文章,前两篇文章以《友谊花束》为题,发表于《雪莲》1980年第3期;后三篇以《东瀛花海吐芳芬——中国作家代表团访日花絮》为题,发表于《江城》1980年第3期。

译稿完成后,我分别寄给有关作家审阅,并询问可否发表?按理说,这些译自海外报刊的文章,译者文责自负,可以自己决定,但我觉得译文只是照葫芦画瓢,文章的背景和作者的深意未必明了,还是请有关作家看看为好,一是表示对作家的尊重,二可保证译文的准确。但有时我认为的难得的佳作,当事人出于某种考虑,不同意发表,我只好忍痛割爱,“闲抛闲掷野藤中”。

在这五篇文章中,三篇都提到了柯岩,而且有一篇是专访,所以我写了一封信,请她抽空看看。柯岩很快看完译稿,对《访中国女诗人柯岩》那篇专访做了多处修改,并附信说明理由。

她在信中说,“关于《诗刊》的那些说法更是不正确的”。所谓“不正确”,主要是指对诗歌朗诵会的介绍。当时《诗刊》除了每月出刊,还有“街头版”,即把诗抄成大字报贴在出版社的墙上;也有“舞台版”,即举办诗歌朗诵会。但不知是那位记者对外国诗人的名字不熟悉,还是根本就没听懂,抑或翻译漏译,报道中没写诗人,只写了“《茶花女》片断”;《茶花女》是歌剧,这很容易使读者把诗歌朗诵会误解为音乐会,所以柯岩补写了“普希金、惠特曼、雨果……及著名歌剧《浮士德》《茶花女》《托斯卡》片断等等”。

第4页上,柯岩补充了一段文字:“但优秀的文化传统是割不断的,中国人民和世界人民的友谊也是割不断的。其中《茶花女》和日本的《拉网小调》是大家熟悉的歌曲。”

关于“他是他我是我”,是记者在专访中提到“她的丈夫是文化部副部长贺敬之。贺是作家,也是诗人,在延安时代就写了歌剧《白毛女》,他们真是一对鸳鸯夫妻”。但柯岩似乎对鸳鸯夫妻不感兴趣,马上说“他是他我是我”,各搞各的创作。

至于她在信尾说是否“应请周扬同志看一看”的那篇文章,名为《茅塞顿开的感叹》,是日本作家写周扬、苏灵扬夫妇及欧阳山、姚雪垠到他家做客的。我已将文章呈请苏灵扬审阅,但这篇文章并未提及柯岩,她可能将其与阪田宽夫在《两位女作家》一文里对她的描写记混了。阪田宽夫说杨沫、柯岩到他家做客时,谈及儿童们喜闻乐见的童谣,柯岩当场朗诵了童谣《梳小辫》,杨沫当场朗诵了童谣《盼晴娘》……

她在信开头说的“便笺一纸”,是指她给山崎朋子写了一封信,夹在送给山崎朋子的书里,让我译成日文后与书一并寄发。事隔多年,信中写了什么,我已经想不起来了,但对书还有点印象,好像是她的诗集、作品集和中国妇女的相关资料等。

我与柯岩不熟,但这封信给我留下深刻的印象,增进了对她的了解。第一,她是认真的,对译文的每句话都仔细琢磨,力求准确。第二,她是平等的,以商量的口气,表明自己的看法,让译者考虑是否进行修改。第三,她对译者是尊重的、关心的,叮嘱有些文章应该请相关作家过目。第四,她是谦逊的,当记者说“在中国,《周总理,你在哪里?》这支歌家喻户晓,响遍万里山河”时,是想请她谈谈创作的心得体会,但她不讲自己,而是说:“人们之所以喜欢这支歌,并不是因为我的诗如何好,而是人们对周总理怀着崇敬的心情,对于我诗中的不足之处,人们怀着深情作了补充。”

大概就是从那次开始,我成了柯岩与山崎朋子书信的中转站,她们先把信和书寄给我,我把信译好后再转发。

柯岩一直关心山崎朋子“亚洲底层女性史”的研究,不仅给她寄书寄资料,还帮她出主意想办法。而山崎朋子每次到中国访问或是有新书出版,第一个想到的也是柯岩——1998年,她的《底层女性史序章——望乡》中文版由作家出版社出版,她寄书给我,并附了一封信:

陈喜儒先生:

东京从早晨就开始下雪,这是很少见的。北京的冬天如何?前几天有机会在东京的宴会上见面交谈,我很高兴。终于收到了中文样书,现呈上一册,同时也给柯岩先生寄去一册。给她的信是用日文写的,请您帮我译成中文。我正在写以北京为舞台的一本书,有人策划将它拍成电影。

期望与先生在北京见面。

祝健康。

山崎朋子

1998年1月8日

山崎朋子在信中所说“以北京为舞台”的书,即2003年由岩波书店出版的长篇报告文学《朝阳门外的彩虹——崇贞女校的人们》,本书讲述了日本一位基督教徒在上世纪二十年代到四十年代,在北京创办崇贞女校的曲折历史。

柯岩与山崎朋子的书信往来持续了二十多年,一直由我翻译转发。我认为这是私人信件,属于个人隐私,不应建档留存备查,否则有悖于信任和厚道,所以每次都是将原信、译文一并发出,不留片语只言。

现在回想起来,我又有些茫然,甚至惋惜。因为在她们的书信中,不仅有相互的信任、激励、欣赏和友谊,还有对文学、对疾病、对人生、对子女、对家庭、对事业等问题的思考和探讨,时有令人耳目一新的真知灼见。现如今,她们都走了,那些镌刻着时代和她们个人印记的书信,不知散落在何处,或许早已化为云烟?

每每想起这些,我心中总是充满不知对错的惶惑和遗憾……

- 1985,菜厂胡同7号[2022-12-05]

- 梁晓声:追思李国文老师[2022-11-30]

- 李洱:我们与张洁无法道别[2022-11-22]

- 沈从文两度致信蔡元培[2022-11-15]

- 此时无声胜有声——漫忆黄裳与巴金的交往[2022-11-14]

- 胡适与申寿生的友谊[2022-11-10]

- 谢冰莹与林庚白的一段情缘[2022-11-09]

- 陈子善:我所知道的陈无言先生[2022-11-08]