论1959年《雷雨》修订与自然主义批判的关系 ——从《雷雨》“付印本”谈起

内容提要:以1957年中国戏剧出版社《雷雨》单行本为底本进行修订的“付印本”,能够全面反映曹禺对剧本进行修订的方法和策略,可以视为《雷雨》各修订版中唯一可见的完整手稿。这一“付印本”应该同时用于1959年中国戏剧出版社《雷雨》单行本和1961年人民文学出版社《曹禺选集》。而“付印本”和1959版、1961版都存在异文,呈现了曹禺修订中的曲折反复。通过“付印本”的修订痕迹可以看出,修订意图有着强烈的消除自然主义描写的倾向,这主要体现在人物小传的修订上。曹禺对人物小传的删改,主要体现在删去左拉式生物学性质的“媚美”的体貌描写和尤金·奥尼尔式的人物气质/激情描写。这与1950年代之后文学批评界(尤其是周扬)对自然主义的大力批判有着深刻的关系,也与曹禺文学观的内在矛盾有关。曹禺创作过程中既受到自然主义的影响,又因追求“诗学正义”而不满自然派的文学立场,所以在以现实主义为文学正途的1950年代选择清除剧本中自然主义的印迹。

关键词:《雷雨》 付印本 修订 自然主义 “媚美”

一、从《雷雨》“付印本”1谈起

曹禺一向不注意留藏自己的手稿和著作,不过他在书信中对修订进展的描述,可以为重构曹禺修订方法提供一些基本思路。从曹禺致李致的书信中,可以看到,在为“川版曹禺戏剧集”做修订时,《雷雨》《日出》《原野》《蜕变》《北京人》五部剧作选了“文化生活出版社”的旧本子作为底本来修订,而他在校对时,还会拿其他版本进行比照,比如选了1957年中国戏剧出版社的单行本来校对《雷雨》,选了文化生活出版社的单行本来校对《原野》2。遗憾的是,上述修订的原始稿件已不可见。值得庆幸的是,1961年人民文学出版社《曹禺选集》的编辑王仰晨非常细心地留存了当年《雷雨》和《日出》两剧的付印本(包括修订手稿),从这两个付印本可以清晰地看出曹禺当时的修订方法和策略。而这一《雷雨》付印本,可以视为《雷雨》各修订版中唯一可见的完整手稿。

王仰晨是一位老出版人,他1940年代在重庆的南方印书馆工作时,经由巴金介绍认识了曹禺。1950年代,王仰晨进入人民文学出版社工作,1961年的《曹禺选集》就是他经手编辑的。当时《雷雨》和《日出》的修订都选用了1957年中国戏剧出版社的单行本(以下称“戏剧一版”)作为底本,两书的封面都有钢笔写的“付印本”字样。两书中修订之处非常多,都用钢笔书写,修订文字较多的地方,则将修订内容写在小纸片上,再粘贴到相应的页面。《雷雨》中修订幅度太大的地方,则用500字稿纸重新誊写,夹在书中,共计6页,其中第6页又用同样的稿纸接长粘贴起来。

1959年9月中国戏剧出版社出版单行本《雷雨》(以下称“戏剧二版”)在1957年“戏剧一版”的基础上有大幅修订。1959年10月28日曹禺从青岛疗养地致信王仰晨,其中提到:“我的选集如已出版,望寄二三本来,准备送人。书价请由稿酬扣”。3可见,至少在此之前曹禺已经将“付印本”交给了王仰晨。不过,人民文学出版社的《曹禺选集》直到1961年5月才出版。它的“出版说明”注明为“1959年9月”。在“出版说明”中,编者写道:“一九五四年,作者曾对这三个剧本作了一些文字上的整理,编为一集,由本社出版;这次作者又对《雷雨》《日出》二剧,作了许多重要修改,现据修改本重排印行。”那么,《曹禺选集》的准备工作应该在1959年9月就完成了,而“付印本”应在此之前就交给了出版社。

再来看一下中国戏剧出版社和人民文学出版社的关系。1961年1月1日,中国戏剧出版社最终并入人民文学出版社,成为该社下属的“戏剧编辑室”,继续以中国戏剧出版社名义出版书籍,比如1980年出版的“现代戏剧创作丛书”系列的《雷雨》单行本,就是1959年“戏剧二版”的重印。之所以《曹禺选集》一直推迟到1961年才出版,有可能和中国戏剧出版社在此期间准备并入人民文学出版社有关。也可能考虑到《雷雨》《日出》两部剧的单行本分别在1959年由中国戏剧出版社和人民文学出版社出版,为避免重复,《曹禺选集》的出版暂时搁置。

总之,1959年上半年曹禺已经以1957年戏剧一版《雷雨》为底本,进行大幅度修订,是为《雷雨》“付印本”(以下称“付印本”),据此中国戏剧出版社1959年6月出了“戏剧二版”《雷雨》。此后,结合曹禺和王仰晨通信、《曹禺选集》的出版说明来看,至少在1959年9月之前,“付印本”又到了王仰晨手里,准备出版《曹禺选集》。在这个意义上,基本可以判定“付印本”是同时用于1959年“戏剧二版”和1961年《曹禺选集》的。对照“付印本”和1959年“戏剧二版”、1961年《曹禺选集》,三者只有个别字句的差异,不过,“付印本”和1961年《曹禺选集》重合度更高,同时,“付印本”又存在与“戏剧二版”和1961年《曹禺选集》都不同的异文,这说明最终出版时“戏剧二版”和1961年《曹禺选集》又有改动,而曹禺在将“付印本”交给王仰晨用于出版1961年《曹禺选集》时又有细微修订。

下面谈谈“付印本”所体现的曹禺修订剧本的具体方法。

(一)直接在底本上修订。用钢笔在底本上删改。删除的内容只有一两个字的话就用钢笔涂黑,如果内容还多,则用钢笔框起来,然后用平行斜线或网格线划掉。修改的内容直接写在被替换内容的上方,或书叶页缘空白处。

例如:第一幕开场的舞台提示。

(二)在底本上贴纸条。以第三幕侍萍与鲁大海对话为例,这也是《雷雨》屡次修订中改动最多的地方之一。下面以1937年5月文化生活出版社改订9版为底本,将1951年开明书店《曹禺选集》,1954年人民文学出版社《曹禺剧本选》,1957年和1959年中国戏剧出版社《雷雨》的两版单行本,1961年人民文学出版社《曹禺选集》,1984年四川人民出版社《雷雨》单行本作一比较。

1937年5月文化生活出版社改订9版:

鲁大海 (暗晦地)【1】没有什么,我回来的时候看见四凤跟这位二少爷谈天。

鲁侍萍 (不自主地)谈什么?

鲁大海 (暗示地)不知道,像是很亲热似的。【2】

鲁侍萍 (惊)哦?【3】⋯⋯(自语)这个糊涂孩子。

鲁大海 妈,您见着张大婶怎么样?

鲁侍萍 卖家具,已经商量好了。【4】

鲁大海 好,【5】妈,我走了。

鲁侍萍 你上哪儿去?

鲁大海 (孤独地)【6】钱完了,我也许拉一晚上车。

鲁侍萍 干什么?不,【7】用不着,妈这儿有钱,你在家睡觉【8】。

鲁大海 不,【9】您留着自己用吧,我走了。

[大海由右间下。]

上述内容,1984版和1937版一致,1954、1957两版做了微调,具体修订如下:

1.“(暗晦地)”,1954、1957两版删去。

2.鲁大海这句台词,1954、1957两版改为“不知道”。

3.“(惊)哦?”,1954、1957两版删去。

4.从“妈”到“商量好了”,1954、1957两版删去。

5.“好”,1954、1957两版删去。

6.“(孤独地)”,1954、1957两版删去。

7.“不”,1954、1957两版删去。

8.“睡觉”,1954、1957两版改为“睡”。

9.“不”,1954、1957两版删去。

“糊涂孩子”以下内容,1951、1959、1961三版改动很大。

1951版改为:

大 妈,明天我回矿上去。

鲁 干什么?你不是开除了?

大 随便他们开除?看不透?我们跟他们拼了,看谁低了头!妈,我还得出去一趟。

鲁 你上哪儿去?

大 再打听打听我们那两个代表教宪兵逮到哪儿去了。

1959、1961两版改为:

鲁大海 妈,万一矿上有人来,叫他到车厂子找我去。

鲁侍萍 (诧异地)矿上还有谁找你?

鲁大海 一个朋友。妈,今天晚上我不回来了。

鲁侍萍 为甚么?

鲁大海 (满怀对母亲深挚的感情,信任地)我也许就要回到矿上去。

鲁侍萍 (忧惧地)大海,你还去闹什么?

鲁大海 (安慰着母亲,低声,温和地)我们要闹出个名堂来。妈,不要看他们这么霸道,周家这种人的江山是坐不稳的。

鲁侍萍 (担心地)孩子呵!你老实点吧,妈的命够苦了。

鲁大海 妈,您别再这样劝我了,我们不能认命!我走了,您跟四凤好好谈谈吧。

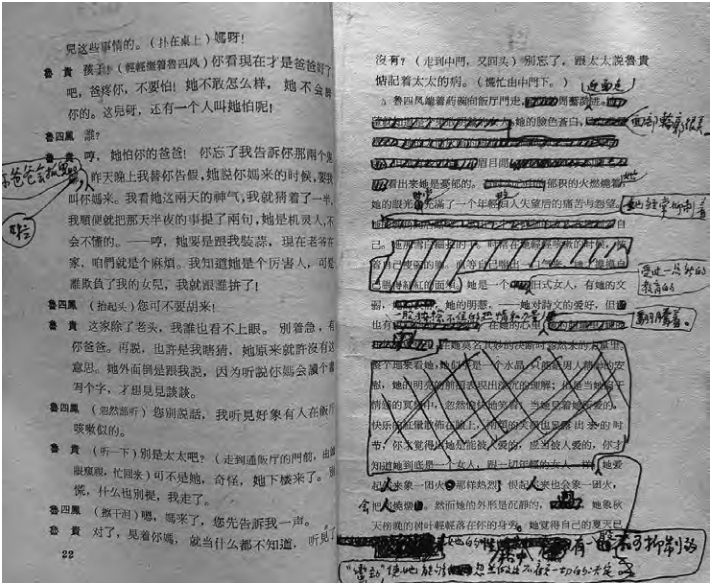

但是,为1959年“戏剧二版”和1961年《曹禺选集》版而进行修订的“付印本”(如下图),却出现了上述两版都没有的内容。

“付印本”修订如下:

鲁侍萍 (自语)这个胡涂孩子。哦,大海,矿上走(?)有人来找你。

鲁大海 (急切地)在哪儿?

鲁侍萍 在门口,我不知道你回来,叫他到车厂子找你去了。

鲁大海 (喜悦地)他真来了。(对鲁侍萍)我就是怕他不认识路,我才回来等他的。(兴奋地)妈,今天晚上我不回来了。

鲁侍萍 为什么?

鲁大海 (满怀对母亲深挚的感情,信任地)我也许就要回到矿上去。

鲁侍萍 (忧惧地)大海,你还去闹什么?

鲁大海 (安慰着母亲,低声,温和地)我们要闹出个名堂来。妈,不要看他们这么霸道,周家这种人的江山是坐不稳的。

鲁侍萍 (担心地)孩子呵!你老实点吧,妈的命够苦了。

鲁大海 妈,您别再这样劝我了,我们不能认命!我走了,您跟四凤好好谈谈吧。

从“哦,大海”到“我才回来等他的”,“付印本”中这一段修订内容,并没有付印,没有呈现在任何一个版本中,可见后来在排印后又做了修订。

(三)另加手写修改稿的稿纸。付印本中,第四幕鲁大海与周萍对话修订幅度最大。曹禺用500字稿纸重新誊写,夹在书中,共计6页,其中第6页又用同样的稿纸接长粘贴起来。

整体来看,“付印本”对1957年戏剧版《雷雨》的修订最主要用力之处在两点:一是对人物出场时小传的大幅度删改,二是第四幕鲁大海与周萍的对话。关于《雷雨》多次修订中鲁大海相关内容的修改,已有另文详述,下面主要分析人物小传的修订。

二、人物小传中自然主义描写的删除

在长时段的《雷雨》多次修订过程中,除了1951年开明版《曹禺选集》做了伤筋动骨、面目全非的改写,“付印本” 对人物小传的修订幅度是最大的。修订幅度首先体现在人物小传的字数从1957“戏剧一版”到“付印本”有了大幅度的压缩。1957年“戏剧一版”中,四凤的小传共有291字,“付印本”删改到152字;鲁贵的小传共241字,“付印本”删改到140字;鲁大海的小传共322字,未做修订;繁漪的小传共578字,“付印本”删改到298字;周萍的小传共775字,“付印本”删改到521字。在底本中,四凤和鲁贵的人物小传,接近左拉式的生物学性质的体貌描写;繁漪和周萍的人物小传,接近突出气质和激情的尤金·奥尼尔式的自然主义描述。这些自然主义倾向的描写,在付印本中删改殆尽。

(一)左拉式“媚美”描写的删除。“付印本”中,四凤出场时的小传这样描写:

四凤约有十七、八岁,脸上红润,是个健康的少女。她整个的身体都很发育,手很白很大。她穿一身纺绸的裤褂,一双略旧的布鞋,她全身都非常整洁。她举动活泼,说话很大方,爽快,却很有分寸。她有一双水凌凌的大眼睛。当着她笑的时候,牙齿整齐地露出来。天气热,鼻尖微微有点汗,她时时用手绢揩着。她很爱笑,知道自己是好看的。

“付印本”删去了1957年戏剧一版《雷雨》中以下内容:“过于发育的乳房很显明地在衣服底下颤动着”,“一双大而有长睫毛的(水凌凌的眼睛)”,“她有大的嘴,嘴唇自然红艳艳的,很宽,很厚”,“嘴旁也显着一对笑涡。然而她面部整个轮廓是很庄重地显露着诚恳”。这些带有生物学特征的描写,无疑突出了四凤身体的性吸引力和生命力,这种吸引力是肉感的,生命力是动物性的,具有左拉式的自然主义风格。可以对比左拉《娜娜》中对女主人公娜娜的描写:

娜娜,一个年方十八的姑娘,个子确实很高大很健壮。

她笑的时候,下巴上现出一个讨人喜欢的小酒窝。

她情知唱不到头,便不慌不忙地将腰肢一扭,让薄薄的紧身衣下面圆圆的臀部凸现出来,同时收腹,使胸部高高挺起,向前伸出双臂。全场爆发出暴风雨般的掌声。她立刻转过身,向台里走去,让颈背对着观众;颈背上长满红棕色短发,像动物的茸毛一样,掌声更热烈了。4

十七八岁的姑娘,健康(健壮),酒窝,爱笑,过于发育的胸部不能为衣服所掩盖,像动物的茸毛的短发或者长睫毛,好看而且自知。这样的体貌描写包蕴了人物的欲望特质,人物既是欲望的客体,也是欲望的主体。曹禺的描写同时具有体质人类学的倾向,比如在描写鲁大海的时候,特别指出他的“薄薄的嘴唇”,和妹妹的“带着南方的热情的、厚而红的嘴唇”形成强烈的对照。“付印本”对鲁大海的人物小传没有做修订,因此这段描述也就保留了下来。而对四凤的描写则从突出身体的吸引力,变成突出举止的活泼大方。

“付印本”中,鲁贵的小传修订主要删去生物学、动物性的描写,减少粗鄙形态的刻画:

她的父亲——鲁贵——约莫四十多岁的样子,神气萎缩,肿眼皮,嘴角松弛地垂下来。他的身体较胖。和许多公馆的仆人一样,他很懂事,尤其是很懂礼节。他有点驼背,似乎永远欠着身子向主人答应着“是”。他常常贪婪地窥视着。这时,他正拿着一块抹布擦着东西,脚边是他刚刷好的黄皮鞋。时而,他用袖管揩脸上的汗。

这里删去了1957年“戏剧一版”中的以下文字:“粗而乱的眉毛”,“眼下凹进去的黑圈”“表示着极端的肉欲放纵”,“他的身体较胖,面上的肌肉宽弛地不大动,但也能很卑贱地谄笑着”。“他的眼睛锐利”,“如一只狼”。“他很能计算的。他穿的虽然华丽,但是不整齐”。显然,删去的内容一方面是具有生物学特征的自然主义描写,比如眉毛、黑眼圈的描绘,同时,也删去了具有明显倾向性的“肉欲放纵”“卑贱地谄笑”,以及“如一只狼”这样动物的比喻。而后者也是左拉式自然主义描写的特点。

四凤和鲁贵的小传进行删改,遵循了现实主义理论的典型论和对人物描写的社会性要求。这种突出人物的典型性、社会性的文学要求,在中国现代文学传统中本身就存在,比如鲁迅在描写人物上“画眼睛”的观点:“忘记是谁说的了,总之是,要极省俭的画出一个人物的特点,最好是画他的眼睛。我以为这话是极对的,倘若画了全副的头发,即使细得逼真,也毫无意思。”5鲁迅在创作中也是这样实行的,比如《祝福》中对祥林嫂的刻画:

五年前的花白的头发,即今已经全白,全不像四十上下的人;脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的;只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物。6

又如《伤逝》中描写子君的眼睛:

但也还仿佛记得她脸色变成青白,后来又渐渐转作绯红,——没有见过,也没有再见的绯红;孩子似的眼里射出悲喜,但是夹着惊疑的光,虽然力避我的视线,张皇地似乎要破窗飞去。7

鲁迅在小说中对人物的形貌描写注重气色、眼神,而对于与本能、遗传等生物学特质的因素并不关心,他要刻画的是人物的性格,是和人的行为习惯联系在一起的,是和人的社会境遇联系在一起的。

新中国成立后,现实主义更成为文学批评、文学理论的首要要求。而批判容易与现实主义产生混淆的自然主义也成为非常重要的文学议题。1952年,金诗伯、吴富恒翻译的苏联布洛夫《马克思列宁主义的美学反对艺术中的自然主义》由上海新文艺出版社出版。书中指出,自然主义是歪曲、反对现实主义的。自然主义有两个决定性的描写特点:丰富、冗长的细节,具有“摄影性”特点的记录性。四凤的长睫毛、厚而红的嘴唇,鲁贵的黑眼圈,这些正符合以上自然主义的描写特点。布洛夫强调,自然主义者是拒绝典型化,反对社会性概括的,对社会和人都持一种生物主义的观点。而马克思主义要求的是事件和被描写的形象的社会意义:“只有了解事件的社会意义才能有助于描写现实的最本质的表现,不深入一个现象的本质,就不能有现实主义的细节和个性化。”8

四凤的“美”和鲁贵的“丑”,尽管有着非常不同的价值倾向,但是在以现实主义标准来批判自然主义的逻辑里,都是将现象看作自然发生的事物,不去发掘本质,不去进行艺术的概括,不进行典型化处理。而且,不论是“美”还是“丑”,都是偏重色情肉欲的,呈现人的动物性一面,是对人物仅作生物学的把握。这种观点,也是继承卢卡奇在《叙述与描写》中对左拉和托尔斯泰进行比较,批判前者的静态的自然主义,而鼓吹后者的反映事物发展规律的动态的现实主义。

周扬在1950年代的文学批评实践中一直把自然主义当作批评的对象。他在1956年《建设社会主义文学的任务》一文中,批评谷峪的小说“受了自然主义及其他错误的创作方法影响”,把劳动人民的形象作了歪曲的描写,“把他们的思想、情感和性格写成庸俗化的和畸形的”。他批评李古北的小说,摘录了《不能这样活下去》中女主人公燕妮的描写:

一只驴驹似的大黑狗……它扑楞扑楞响着耳朵,摇了摇头,像几天没见一样,呻吟着,热情地向燕妮跑来。它缠住燕妮,一耸一耸,直立起来,前爪子向燕妮胸前扑着。

……燕妮稳重地向黑头呵斥。黑头不听话,抿着耳朵,呻吟着,竟从燕妮的两腿间钻过去了。燕妮几乎叫它拱倒。燕妮怔了一怔,无可奈何地笑起来。

周扬在继续引用了一大段关于燕妮和骡子的描写之后,批评道:“现在我们的作者花了这么多的笔墨来描写狗和骡子,对于表现这篇作品中的事件和人物有什么关系呢?一个张着‘血盆大嘴’的大黑狗从我们的女主人公的两腿中间钻过去,几乎把她拱倒;而那匹骡子又‘温柔地’‘伸过嘴来,用淡红色的、充满生命的嫩嫩的舌头’舔我们的女主人公,这样的描写难道能唤起读者的任何美感吗?”9

可以看到,周扬的批评中出现了“美感”的问题,他把自然主义风格的生物性的、繁琐的描写,看作对“美”的背离。这个批评角度不难让人想起叔本华对“媚美”的批评:

我所理解的媚美是直接对意志自荐,许以满足而激动意志的东西。

我认为在一书的领域里只有两种类型的媚美,并且两种都不配称为艺术。一种是相当鄙陋的,譬如在荷兰人的静物写生中如果走错了途径,描绘出来的对象是些食物,而由于画中食物酷似真物又必然地引起食欲。……在历史的绘画和雕刻中,媚美则在裸体人像中……意在激起鉴赏人的肉感……

还有一种消极的媚美,比方才阐述过的积极的媚美更糟,那就是令人厌恶作呕的东西。……这里激起的是一种剧烈的不想要,一种反感;其所以激动意志是由于将意志深恶的对象展示于鉴赏者之前。10

四凤的“过于发育的身体”,鲁贵的“极端肉欲放纵”形成的黑眼圈,正代表了叔本华所规定的“积极的媚美”和“消极的媚美”这两种“激动意志的东西”。而这种“媚美”,王国维在《红楼梦评论》中用“眩惑”来指称,认为优美与壮美都“使吾人离生活之欲,而入于纯粹之知识者”,“眩惑”则“又使吾人自纯粹知识出,而归于生活之欲”11,把人们重新拉回到现实的利害关系和感官欲望中。叔本华的“媚美”,王国维的“眩惑”,都指向了自然主义的“过度”描写。

茅盾在1920年代曾经鼓吹用自然主义,旨在用自然主义的描写来弥补中国小说流水账式叙述的枯涩。而到了1930年代,茅盾转向唯物辩证法式的现实主义创作时,依然留存了一定程度的自然主义描写痕迹,比如《子夜》一开头对吴荪甫和吴二小姐的体貌描写:吴荪甫是“紫酱色的一张方脸,浓眉毛,圆眼睛,脸上有许多小疱”,二小姐“淡蓝色的薄纱紧裹着她的壮健的身体,一对丰满的乳房很显明地突出来,袖口缩在臂弯以上,露出雪白的半只臂膊。”12吴荪甫脸上的小疱也好,二小姐丰满的乳房也好,并不联系着他们的社会角色、经济地位,可以算作某种程度上的“媚美”或“眩惑”之笔,是自然主义描写的遗存。《子夜》第四章描写曾家驹所见火场惨状的笔墨,则更是激起读者“不想要”的“消极的媚美”式笔墨。后来在1954年之后的《子夜》修订版中,茅盾对第四章作了大量删改。

(二)删除体貌描写,将奥尼尔式气质描写变成性格描写。“付印本”中,繁漪和周萍的小传主要是删去人物具有体貌特征描写。周萍小传修订为:

他约莫有二十八、九,比他的弟弟略微高些。他的面目清秀,颜色苍白,在他灰暗的眼神里,闪烁着迟疑,怯弱同矛盾。他像是总在悔恨自己在过去铸成的错误。当着一个新的冲动来了,他的热情和欲望,又如潮水似的淹没了他。他一星星的理智,不过是卷在漩涡里的一截枯枝。这样,一个大错跟着一个更大的错。他痛苦,他恨自己,他羡慕一切没有顾忌,敢做坏事的人。他又羡慕一切能干一番“事业”,依循着上层人的“道德”,做“模范公民”“模范家长”的人。他佩服他的父亲。他的父亲在他的眼里,除了一点倔强、冷酷之外,是一个无瑕的男子。但是倔强和冷酷也是他喜欢的,因为这两点,他以为自己是没有的。他不愿意再想,他欺骗过他的父亲,他要把自己“拯救”起来,他需要新的“情爱”,把他从旧有的“情爱”的苦海里摆脱出来。他找着了鲁四凤,他发现他最需要的那一点东西,在鲁四凤的身体里洋溢着。她有“青春”,有“美”,有“热情”,固然他也觉得她“粗”。现在他厌恶一切忧郁过分的女人,和她们的细致的情绪。

然而一种不满足的感情还是在他心里潜伏着。当他认为鲁四凤不能了解他,不能和他起“共鸣”的时候,他又不自主地纵酒,寻欢,沉湎在新的刺激里。

他穿一件藏青的绸袍,西服裤,漆皮鞋。他打着呵欠,很颓丧的样子。

“付印本”主要删去1957年“戏剧一版”的以下内容:

甚至于可以说美,但不是一看就使女人醉心的那种男子。他有宽而黑的眉毛,有厚的耳垂,粗大的手掌,乍一看,有时会令人觉得他有些戆气的。不过,若是你再长久地同他坐一坐,会感到他的气味不是你所想的那样纯朴可喜。……他的唇角时常松弛地垂下来。一点疲乏会使他眸子发呆,叫你觉得他不能克制自己,也不能有规律地终身做一件事。他明白自己的病……但他认为自己是有道德观念的,有感情的,于是(他痛苦,)……他需要新的“力”,无论是什么,只要能帮助他,把他由矛盾的苦海中救出来。

于是他精神颓丧,永远成了不安定的神情。

可以看到,“付印本”强调周萍的冲动和冲动过后的悔恨,删去“戆气”甚至“纯朴可喜”的体貌描写,删去“不能克制自己”、因为自觉“有道德观念”“有感情”而矛盾痛苦的描写。1957年“戏剧一版”中,诸如“宽而黑的眉毛”“粗大的手掌”,这些不无“戆气”的体貌描写,代表着自然主义式的注重生物学特质,强调周萍本来具有的“纯朴可喜”的自然本性,而他的教养和成长环境磨灭了这种可贵的特质,机械的道德观念和冲动的感情削弱了他的“力”,使他的气质成为“精神颓丧”“不安定”的。

1957年“戏剧一版”中周萍小传的写法,有些接近尤金·奥尼尔《天边外》中罗伯特·梅约的人物设定:“幕启时,罗伯特·梅约坐在栅栏上。他是个高高的、细长的青年人,二十三岁。饱满的前额和大而黑的眼睛带有一种诗人的神气。他的容貌清秀文雅,嘴和下巴的线条显出他意志薄弱。”13而周萍向往的“倔强和冷酷”的特质,不无奥尼尔《奇异的插曲》中医生埃德蒙·达雷尔的影子:“他二十七岁,又矮又黑,瘦削而结实。他动作灵活而坚定,神态冷静而机警,一双黑眼睛十分锐利,头颅英俊而睿智。他的气质中具有一种令女人心醉神迷的浓烈激情,这种激情他经过严格的自我训练完全可以把握住,……他一向以为,对性的真实本质的科学理解使得自己超脱于爱欲之上。”14

“付印本”中,繁漪小传修订为:

她的脸色苍白,面部轮廓很美。眉目间看出来她是忧郁的。郁积的火燃烧着她,她的眼光时常充满了一个年轻的妇人失望后的痛苦与怨望。她经常抑制着自己。她是一个受过一点新的教育的旧式女人,有她的文弱,她的明慧,——她对诗文的爱好,但也有一股按捺不住的热情和力量,在她的心里翻腾着。她的性格中,有一股不可抑制的“蛮劲”,使她能够忽然做出不顾一切的决定。她爱起人来像一团火那样热烈,恨起人来也会像一团火,会把人烧毁。然而她的外形是沉静的,她像秋天傍晚的树叶轻轻落在你的身旁。她觉得自己的夏天已经过去,生命的晚霞就要暗下来了。

她通身是黑色。旗袍镶着银灰色的花边。她拿着一把团扇,挂在手指下,走进来,很自然地望着鲁四凤。

删去1957年“戏剧一版”中如下内容:

她一望就知道是个果敢阴鸷的女人。……只有嘴唇微红,她的大而灰暗的眼睛同高鼻梁令人觉得很美,但是有些可怕。在眉目间,在那静静的长的睫毛的下面,……她的嘴角向后略弯,……她那雪白细长的手,时常在她轻轻咳嗽的时候,按着自己瘦弱的胸……她也有更原始的一点野性……整个地来看她,她似乎是一个水晶,只能给男人精神的安慰,她的明亮的前额表现出深沉的理解;但是当她陷于情感的冥想中,忽然愉快地笑着;当着她见着她所爱的,红晕的颜色为快乐散布在脸上,两颊的笑涡也显露出来的时节,你才觉得出她是能被人爱的,应当被人爱的,你才知道她到底是一个女人,跟一切年轻的女人一样。她爱起你来像一团火,那样热烈,恨起你来也会像一团火,把你烧毁的。……

繁漪小传中删去的内容主要是关于从体貌描写透露出个性气质的相关文字。嘴唇、眼睛和高鼻梁说明了她的果敢阴鸷;嘴角显示她的压抑;细长的手、瘦弱的胸、涨红的面颊,显露出她的文弱和明慧;明亮的前额说明她具有深沉的理解力,脸上的笑涡则是热情的表征。在付印本中,体貌描写只剩下了“眼睛”,诸如嘴唇、鼻梁、睫毛、手、胸、面颊、前额、笑涡都删去了。

曹禺描绘繁漪的方式不同于描绘四凤的方式,尽管也是自然主义式的,但不是左拉式“激动意志”的带有“媚美”色彩的生物学描绘,而是尤金·奥尼尔式的对人物从体貌到气质的刻画,尤其是对人的被压抑的内在激情的描绘。上述被删的繁漪小传的内容很接近尤金·奥尼尔《奇异的插曲》中女主人公尼娜。尼娜刚出场时,是一位恋人刚刚在战争中遇难的年轻姑娘,她身上潜藏着隐痛和被压抑而无从释放的激情:

她那金红色的短发裹着晒成古铜色的脸蛋,那张脸与其说俊俏,还不如说端庄,十分引人注目,前额高高的,嘴巴相当大,坚实的下巴之上嘴唇线条分明。她的眼睛是深邃的蓝绿色,大得出奇,美丽而迷人。自戈登死后,这双眼睛一直流露出对某种可怕神秘物的恐惧,它们被伤得很深,并且由于这种伤痛而变得无礼、怨恨重重。15

当尼娜经历了一段执意去牺牲和奉献自己的看护妇生活之后,她看起来更冷漠,而实际上因欲求不能满足,陷入更紧张和紊乱的心态之中:

她显得比前一幕老一些,面庞苍白且更加瘦削,颧骨凸出,嘴唇绷得紧紧的,坚实的线条流露出讥诮与蔑视。她的眼睛直直射出幻灭的目光,如盔甲般保护着她受伤的心灵。……在努力控制自己神经的挣扎中,她过分地追求冷漠而讲求效率的镇定,但实际上她处在一种比以往任何时候都更加紧张、更加紊乱的状态之中,不过现在她更有能力压抑和遮掩这种状态。16

表现生命的“气质类型”本身就是自然主义的题中之义。左拉在《戴蕾斯·拉甘》的序言中这样说明:“我愿意探讨的是人物气质,而非人物性格。”17他在《卢贡·马加尔家族》总序中也强调,自己“一方面解决气质与环境的双重问题,一方面努力寻求和追随从一个人必然通到另一个人的严密线索”18。泰纳《艺术哲学》则提出,人的原始激情比思想更为重要。自然主义作家热衷于描绘激情,于斯曼更是指出:“我们试图说明驱使人物行动的激情,一旦这些激情显露,立刻指出它们怎样逐渐增长,久而久之,又怎样慢慢熄灭,或者随着人物口中发出尖叫,激情怎样沸腾以至爆炸!”19

“付印本”中,当繁漪小传中对她的刻画只剩下“眼睛”时,她的“激情”就成了“不可抑制的蛮劲”所形成的“性格”,不再是“更原始的一点野性”。 她的“抑制”和“热烈”就不再是一种自然主义的“气质”,而成为现实主义的“性格”。

在法国自然主义文学中,最常见的女性形象是娜娜一样被动、神经质和歇斯底里的,受遗传和环境的影响,被激情和本能所支配,失去自制力,并走向堕落。而在尤金·奥尼尔等美国作家笔下,出现了自然主义色彩的新女性形象,她们体现出女性主义者的特质,具有强大的自我意志,在两性关系上占据主导地位,希望得到自我实现。《奇异的插曲》中的尼娜就是这样的女性形象。当然,在奥尼尔笔下,这些女性形象往往具有悲剧性,她们的潜能并不能得到发展,那些被浪费的、未发展的潜能,以一种非理性的、具有原始色彩的“激情”形式体现在这些女性形象的刻画之中,甚至成为毁灭她们的力量。

奥尼尔戏剧中这些个人主义色彩的悲剧女性形象,在易卜生戏剧中就已经出现,比如《海达·高布乐》中的女主人公,在奥尼尔所追摹过的斯特林堡戏剧中也有体现,比如《朱莉小姐》中的女主人公。塑造这些女性形象时的剧作家,也都被判定具有自然主义倾向。易卜生和斯特林堡的戏剧中当然都有舞台提示,但是只有奥尼尔把舞台提示和人物小传的体量大大扩张,他有意将小说手法引入戏剧创作,在舞台提示和人物小传上花费大量笔墨,正如上文引述的,他擅于从体貌描写延展到性情、气质,描绘 “气质和环境”共同塑成的、具有被压抑的激情的女性,展示她们个人潜能未得到发展、被浪费的悲剧性境遇。《雷雨》中的繁漪,无疑可以视为这样的悲剧性女性序列中的一个。而曹禺为繁漪所作小传的笔法和人物气质类型,显然非常接近奥尼尔戏剧,比如《奇异的插曲》。实际上,曹禺对这部奥尼尔戏剧很熟悉,他在江安国立戏剧专科学校任教时,就曾经教授过奥尼尔这部1927年获普利策奖的剧作,当年的学生吕恩对此记忆犹新。吕恩记忆中曹禺讲了很多的奥尼尔戏剧,除了《奇异的插曲》,还有《安娜·克里斯蒂》《悲悼》等等,恰恰都是具有强烈的自然主义倾向的剧作20。

三、1950年代的自然主义批判与诗学正义问题

(一)自然主义批判

自然主义文学思潮在20世纪初就被介绍到中国。1904年,《大陆报》发表《文学勇将阿密昭拉传》,文章介绍了法国自然主义文学主将左拉。1910年代,《新青年》杂志陆续发表了一系列关于欧洲自然主义文艺的译介文章。1920年代,《小说月报》《少年中国》等杂志发表了不少学者论述自然主义的文章,比如茅盾、谢六逸、李劼人等。不过,到了1930、1940年代,随着苏联文艺界发起针对形式主义和自然主义的批判,随着马克思主义理论家卢卡契反对自然主义的《叙述与描写》在中国发表21,左翼批评界开始持续不断批判自然主义文学。1937年,周扬在《现实主义和民主主义》一文中对现实主义和自然主义加以区分,肯定前者,批判后者;1940年,周扬在《关于“五四”文学革命的二三零感》一文中指出自然主义是“从现实主义的偏歪与后退”22;1949年,王朝闻发表《反自然主义三题》,认为自然主义是“假现实主义”,是虚伪和反动的23。

新中国成立后,革命的现实主义和革命的浪漫主义成为主流文艺观念,于是,自然主义作为“假现实主义”而成为被不断批判的对象。如前所述,1952年,苏联布洛夫的《马克思列宁主义的美学反对艺术中的自然主义》翻译出版,其中明确批判了左拉和尤金·奥尼尔。1955年,该书的译者之一吴富恒发表了《论现实主义与自然主义的区分——批判俞平伯研究红楼梦的错误观点和方法》,他认为自然主义只关注琐屑细节,不能像现实主义一样反映现实本质,这延续了卢卡契对现实主义和自然主义的区分。1956年2月27日到3月6日,中国作协第二次理事会(扩大)会议在北京举行,周扬和曹禺都参加了这次会议。周扬作了题为《建设社会主义文学的任务》的报告,该报告先后在《人民日报》(1956年3月25日发表摘要)和《文艺报》(1956年3月25日《文艺报》第5、6号合刊发表全文)发表。这里不妨引述一下文中批判自然主义的相关文字:

胡风派的作家,特别是他们的代表作家路翎总是把人民表现为不是麻木到连人的感觉都失去的蠢猪,就是充满了“原始野性”,充满了神经质的疯狂性、痉挛性的怪物;他们作品中的“英雄”,只是一些化了装的各色各样的极端的个人主义者。

作者常常离开斗争和行动,孤立地静止地去刻画“性格”,或者单纯地把人物外表的生理特征当作人物的性格特征来描绘,或者硬加一些对于表现人物性格并没有多少帮助的所谓“私生活”的描写。

照相式地纪录生活,罗列现象,对于作品中所描写的事实缺乏应有的选择和艺术的剪裁,对自己所描写的人物的命运采取超然的冷眼旁观的态度,把人物的思想感情描写成低级的、庸俗的。

用生物主义的观点来看社会和人,是自然主义的一个最重要的特点。在许多自然主义者的作品中,人物不是社会的人,而是生物学的或病理学的人。他们把人写成脱离社会的动物,把人的生活和行为都归结为生物学的现象。他们反对艺术去描写生活中的崇高的优美的事物,而把藐小、庸俗的东西作为艺术注意的中心。和这相联系,自然主义的表现方法,是机械地、照相式地记载事实,他们摒弃概括和典型化,而醉心于对琐屑的、外表的、偶然现象的烦琐的描绘。其结果,必然歪曲现实,并且把读者引导到庸俗的、注意琐细事情的趣味上去。

我们的文艺是以共产主义精神教育人民的,但它是从美感上进行这种教育的,就是说作家应当用自己的才能和技巧来启发人们的美感和培养人们的艺术趣味,唤起人们对于作品中的人物喜爱或憎恶的强烈感情。

第一个段落主要批判胡风派的作家。周扬所总结的路翎小说人物刻画的问题,所谓充满了“原始野性”,充满了神经质的疯狂性、痉挛性的怪物,化了装的个人主义者,难免不会让在这段时间为文艺观不能紧跟主流而焦虑的曹禺引发联想,想到他所塑造的“野性”和神经质的个人主义者繁漪。因此,付印本中繁漪小传删去了“原始”“野性”的字样。

第三个段落主要批判照相式的记录和超然的冷眼旁观的态度,这使我们注意到,在1951年开明版《曹禺选集》之后,至到1984年四川人民出版社“曹禺戏剧集”系列的单行本《雷雨》,从1950年代到1980年代的《雷雨》诸多修订版本中,都删去了序幕和尾声,删去了“欣赏的距离”,不追求悲剧的“净化”。

第二、四两个段落都旨在批判自然主义的“生物主义”观点,反对从生物学或病理学的角度去描写人物。对照“付印本”的修订,四凤、鲁贵、周萍、繁漪的人物小传都最大程度地删去了生物学式的体貌描写。

第五个段落主要论述美感和文艺的教育作用。对照四凤、鲁贵小传的修订,曹禺自觉删去积极和消极两种“媚美”的描写文字,可以看到作者对剧本进行“美感净化”的自觉。

曹禺在这次会议上的发言也在1956年3月25日《人民日报》发表,他明确回应了周扬:“我完全同意周扬同志指出来我们写作的缺点不只有公式主义,还有自然主义的倾向。”他认为,细节必须“集中地表现出真正的戏来”,而“自然主义的倾向,会使一个作者把许多闻不出一点戏的味道的东西搬上舞台”24。

1956年,周扬在不同场合都发表过反对自然主义的文学观点。3月15日到30日,全国青年文学创作者会议在北京召开,周扬和曹禺也都参会并作了发言。周扬在这次会议上再次重申自然主义式对现实主义的庸俗化的看法25。1958年5月5日到23日,中共八届二中全会在北京召开,周扬作了《新民歌开拓了诗歌的新道路》的发言,他指出,“毛泽东同志提倡我们的文学应当是革命的现实主义和革命的浪漫主义的结合,这是对全部文学历史的经验和科学概括”,周扬把新民歌作为“两结合”的范例,再次批判自然主义:“没有浪漫主义,现实主义就会容易流于鼠目寸光的自然主义。自然主义是对现实主义的歪曲和庸俗化,决不是我们所需要的。”26

曹禺曾说1951年开明书店版《曹禺选集》就是基本按照周扬的文章来改的27,这里是指周扬的《论〈雷雨〉和〈日出〉——并对黄芝冈先生的批评的批评》,发表在《光明》杂志1937年第2卷第8期。而周扬在1950年代的文艺观点,一方面延续了他在1930年代基于马克思主义社会学立场对《雷雨》《日出》的批评,另一方面也延伸到对自然主义文学倾向的批评。显然,周扬在1950年代发表的一系列批评自然主义的文学评论,尤其是他们一起参加的中国作协第二次理事会(扩大)会议上周扬所作的报告,曹禺不可能注意不到。在1950年代的批评中,可以看到周扬所秉持的美学立场是马克思主义的崇高美学,认为文学作品应该肩负起教育群众的功能,也就必然将具有自然主义倾向的“媚美”视为庸俗的。

在曹禺创作《雷雨》的时代,他的自然主义倾向和对四凤、鲁贵的不无“媚美”色彩的人物描写,可以联系周作人在1920年代对郁达夫《沉沦》的批评来认识。周作人认为,《沉沦》一类的作品是自然主义的,或许也有“不端方”的特点,但是这种文学是对禁欲主义的反动,同时也是一种“受戒者”的文学,是给那些“受过人生的密戒,有他的光与影的性的生活的人”阅读的,而并不适于“少年与蒙昧者”,不适于未受过性的教育的儿童与“不知道人生的严肃的人们”28。然而,在1950年代,周扬式主流的马克思主义文艺要求的恰恰是教育群众的崇高美学,要求的是体现人的社会属性、社会存在的现实主义文学,“媚美”的、自然主义的描写不符合这样的要求,必然也就成为曹禺修订剧本时所要删除的内容。

实际上,曾经在1920年代鼓吹过自然主义的茅盾,在1958年出版的《夜读偶记》中也不断反省和警惕自然主义,他写道:“不要无产阶级党性的拥护现实主义的作家们面前有个暗坑:自然主义。谨防跌进这个暗坑!”“所以,几年前就提出来的反对形式主义同时也要反对自然主义的口号,基本是正确的,在今天也仍然正确。”29实际上,茅盾在1950、1960年代也曾多次修订旧作,自然主义倾向的清除也是题中之义。《子夜》的1954年4月修订本(人民文学出版社出版,标注为第五次印刷,实际上是修订版)和1960年4月修订本(标注为第3版,也是目前的通行本)就是这样的修订情况。比如,1954年、1960年的《子夜》修订本中,第四章有大幅度的删节,主要是繁复而“媚美”的自然主义描写。比如描写曾家驹在火场中的所见所闻,删去了“一般欲火便烧得他全身的血都发热”,删去了描写火场中的妇人“怀抱中的小孩子也放开了,她双手护着她的下体,在那里翻滚,在那里挣扎”,“同时,嗤——的一声,年青妇人身上的薄衣服也已经撕下,露出了雪白的肉体”30,等等。

而曹禺在1950年代的戏剧修订比茅盾更为曲折、反复。在1951年开明书店出版《曹禺选集》时,曹禺不仅删去了上述“付印本”所删的自然主义倾向的描写内容,更对《雷雨》做了几乎面目全非的大改,把第四幕全部改写,人物命运完全改变,然而这种伤筋动骨的修订显然是很不成功的,并未得到读者和观众的认可,所以在1954年人民文学出版社出版《曹禺剧本选》时,曹禺又极力向1930年代的版本靠近,而1957年中国戏剧出版社的戏剧一版《雷雨》也非常接近1954年“人文剧本选”版。可是,随着周扬所代表的主流文艺评论对自然主义的一再批判,随着1958年八届二中全会对“革命现实主义和革命浪漫主义相结合”的明确提倡,对自然主义的再次批判,曹禺在1959年修订剧本时,又有了仅次于1951年修订幅度的大面积修改,而这次尤其注重了人物小传的自然主义倾向的清除。

(二)曹禺的内在矛盾:自然主义还是诗学正义?

如果说1950年代之后对自然主义的批判,尤其是周扬对自然主义的批判是曹禺进行修订的外部原因的话,那么,曹禺本人对自然主义的不满和他始终不能忘情戏剧的诗学正义,则是促使他修订剧本的内在原因。

回到1937年初,曹禺回应朱光潜批评《日出》有“击鼓骂曹”的意气时,就提出:“写戏的人是否要一点Poetic Justice来一些善恶报应的玩意,还是(如自然主义的小说家们那样)叫许多恶人吃到脑满肠肥,白头到老,令许多好心人流浪一生,转于沟壑呢?”31无疑,曹禺不满意自然主义小说家描绘个人被环境“吞噬”,他希望在文学中指出拯救人的光明的未来。曹禺一方面不满自然主义的文学立场,一方面又采用自然主义的描写方式,有些像安德烈·塔可夫斯基关于自然主义以及陀思妥耶夫斯基的“自然派”批判的描述。

苏联的评论家批评电影《安德烈·鲁布廖夫》的一大罪状是“自然主义”(比如电影中把人弄瞎的片段),是蓄意美化残酷,塔可夫斯基认为这是“无知的做法”。他指出自己只想揭露存在的真实,并且引用陀思妥耶夫斯基的话,“都说创作应反映生活,这真是胡扯。作家(诗人)自己创造生活,而且是前所未有的……”32然而,不承认“自然主义”的塔可夫斯基在分析陀思妥耶夫斯基的小说时,进一步敏锐地指出:

成熟期的陀思妥耶夫斯基,如果没有他对“自然派”的批判,是不可想象的,他的激烈否定可能正好因为“自然派”也深深植根于他心中。与他的否定同时存在,自相矛盾。这是他的出发点,不断出现在他的伟大小说之中。陀思妥耶夫斯基最讨厌“自然派”之处,是它的倡导者假定个人被环境“吞噬”;个人尽管很不满意,却不能摆脱它……

他的作品中,环境对个人的力量,远比他的自然派同行们的作品可怕。但不论他如何描绘人类灵魂的苦境,陀思妥耶夫斯基总是热切期盼把个人从这一苦境中解救出来。33

在讨厌自然派假定个人被环境吞噬这一点上,显然,曹禺和陀思妥耶夫斯基的文学立场具有一致性;在热切期盼把个人从苦境中解救出来这一点上,自称总是“情意殷殷,妇人般爱恋着热望着人们”的曹禺,和陀氏也是非常相似的。

当然,陀思妥耶夫斯基最后走向了宗教。其实,从自然主义出发的作家,最后往往背离了超然中立的“客观”立场。左拉反对逻格斯中心主义的形而上学,鼓吹如实地感受自然,但是他的科学主义认识论的“超然”并不能始终如一地贯彻在小说中,《娜娜》《妇女乐园》《饕餮的巴黎》等作品对纵欲的女性、大百货公司、大菜市场的描写,一方面是自然主义,一方面充满了象征意味和社会批判色彩。茅盾曾经鼓吹用自然主义的描写来弥补中国文学流水账式的单调叙述,而他不久就转向致力于用唯物辩证法的方式进行创作,用社会科学的方式剖析社会。莱昂内尔·特里林在评价尤金·奥尼尔时曾经指出,前期奥尼尔作品具有强烈的自然主义倾向,古希腊悲剧用哲学方式肯定生活的悲剧性,现代的自然主义者用“现实”的态度承认悲惨世界,奥尼尔依违在两者之间,在中后期创作中试图引入一种道德观,将“世界变成可以生活的地方”,不再像《奇异的插曲》中的尼娜一样仅仅把生活看作“上帝惊人的表现过程中一支阴郁奇异的插曲”,于是,奥尼尔选择用“迷信”来支撑人的世界34。特里林这里显然指的是《毛猿》《琼斯皇》这一时期的作品。在一定程度上,曹禺从《雷雨》《日出》到《原野》的转变过程,和特里林所谓奥尼尔从“自然主义”到“迷信”的创作进展有某种对应性。

不过,比起上述作家来,曹禺对自然主义更有疏离感。他在创作《雷雨》时服膺亚里士多德的悲剧观,剧作包含了“有缺陷的英雄/好人”遭遇不幸的悲剧命题。在《雷雨》中,人物的“缺陷”不是现实主义概念的“性格”,而是一种带有先天属性的“气质”。可以说,曹禺依然追求古希腊悲剧那种崇高美学,但是他将古希腊悲剧的“宿命”置换成了“原始蛮性”,在“原始蛮性”的自然属性和合法性这一点上,他的戏剧接近了自然主义,并且以自然主义色彩的生物学视角来描绘人物的“气质”与“禀赋”。如果说,在悲剧性崇高和诗学正义之间,曹禺还很难取舍的话,那么,在1950年代遵从历史规律、历史真理的革命现实主义式的“诗学正义”一统天下的时候,曹禺显然很容易地在自然主义和诗学正义之间选择了后者。

[本文为国家社科基金后期资助项目“‘诗学正义’的牵引:曹禺创作史研究”(项目编号:23FZWB071)的阶段性成果]

注释:

1 感谢王仰晨先生哲嗣王小平先生(笔名海客甲)提供《雷雨》“付印本”全套高清照片并允许本文使用其中多张照片,感谢中国社会科学院文学研究所段美乔老师提供资料以及相关版本信息的宝贵意见。

2 李致编《曹禺致李致书信》,四川教育出版社2010年版,第83—84、119页。

3 王仰晨等:《王仰晨编辑人生》,人民文学出版社2007年版,第436页。

4 [法]左拉:《娜娜》,罗国林译,西安交通大学出版社2015年版,第12、13页。

5 鲁迅:《我怎么做起小说来》,《鲁迅全集》(第4卷),人民文学出版社2005年版,第527页。

6 鲁迅:《祝福》,《鲁迅全集》(第2卷),人民文学出版社2005年版,第6页。

7 鲁迅:《伤逝》,《鲁迅全集》(第2卷),人民文学出版社2005年版,第116页。

8 [苏联]布洛夫:《马克思列宁主义的美学反对艺术中的自然主义》,金诗伯、吴富恒译,上海新文艺出版社1952年版,第11页。

9 周扬:《建设社会主义文学的任务》,《文艺报》1956年第5、6期。

10 [德]叔本华:《作为意志和表象的世界》,石冲白译,商务印书馆1982年版,第289—290页。

11 王国维:《红楼梦评论》,《王国维全集》(第1卷),谢维扬、房鑫亮主编,浙江教育出版社2009年版,第58页。

12 茅盾:《子夜》,人民文学出版社1960年版,第4、12页。

13 [美]尤金·奥尼尔:《天边外》,荒芜译,人民文学出版社2022年版,第8页。

14 15 16 [美]尤金·奥尼尔:《奇异的插曲》,邹惠玲、郭继德译,人民文学出版社2022年版,第46、18、38页。

17 [法]埃米尔·左拉:《戴蕾斯·拉甘》,毕修勺译,江西教育出版社2016年版,自序。

18 [法]爱米尔·左拉:《卢贡家族的家运》,林如稷译,四川文艺出版社2018年版,第1页。

19 朱雯等编《文学中的自然主义》,上海文艺出版社1992年版,第324页。

20 27 田本相、刘一军编《曹禺访谈录》,百花文艺出版社2010年版,第217、45页。

21 [匈]卢卡契:《叙述与描写》,吕荧译,《七月》1940年第1—4期。

22 周扬:《关于“五四”文学革命的二三零感》,《周扬文集》(第1卷),人民文学出版社1984年版,第317页。

23 王朝闻:《反自然主义三题》,《文艺劳动》1949年第2期。

24 曹禺:《在中国作家协会第二次理事会会议(扩大)上的发言》,《人民日报》1956年3月25日。

25 周扬:《在全国青年文学创作者会议上的讲话》,《周扬文集》(第2卷),人民文学出版社1984年版,第377页。

26 周扬:《新民歌开拓了诗歌的新道路》,《红旗》1958年第1期。

28 周作人:《沉沦》,《自己的园地》,河北教育出版社2002年版,第61页。

29 茅盾:《夜读偶记——关于社会主义现实主义及其它》,《茅盾全集·中国文论八集》(第25卷),人民文学出版社1996年版,第159页。

30 陈思广:《〈子夜〉的版本流变与修改述论(四)》,《现代中文学刊》2020年第4期。

31 曹禺:《我怎样写〈日出〉》,《大公报》(天津版)1937年2月28日。

32 [苏联]安德烈·塔可夫斯基:《雕刻时光》,张晓东译,南海出版公司2016年版,第202、204页。

33 [苏联]安德烈·塔可夫斯基:《时光中的时光:塔可夫斯基日记(1970—1986)》,周成林译,广西师范大学出版社2007年版,第498页。

34 [美]莱昂内尔·特里林:《奥尼尔的天才》,王德明译,《尤金·奥尼尔评论集》,龙文佩编,上海外语教育出版社1988年版,第40页。

[作者单位:同济大学人文学院中文系]

[本期责编:钟 媛]

[网络编辑:陈泽宇]

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。