赵元任的哈佛大学成绩单 ——兼论其中的“科学史”课程

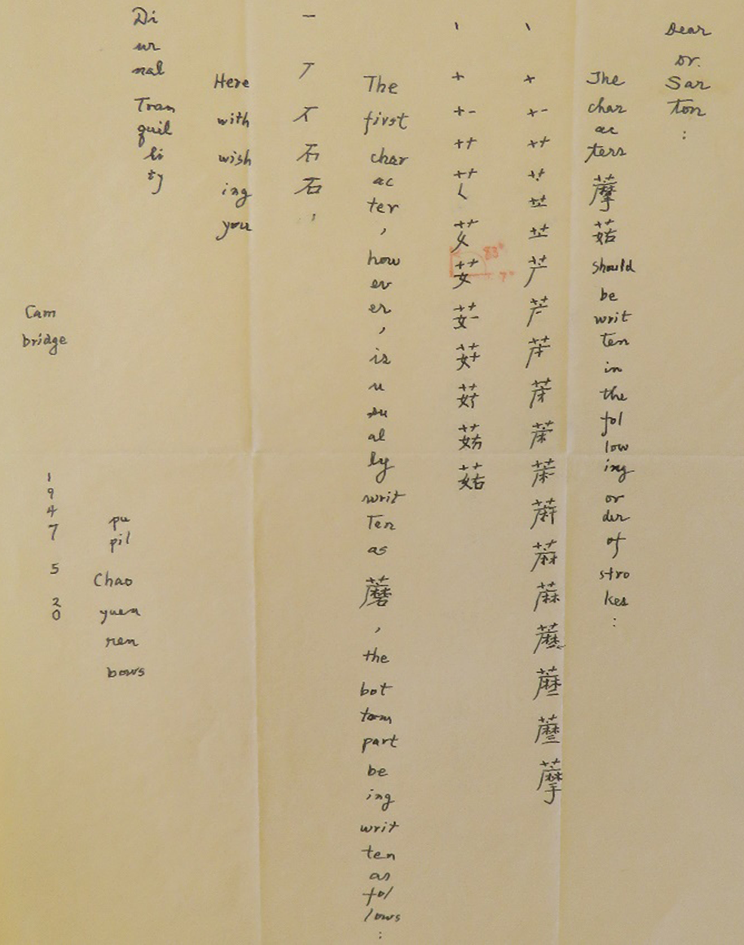

图1 赵元任致萨顿的信(1947年5月20日)

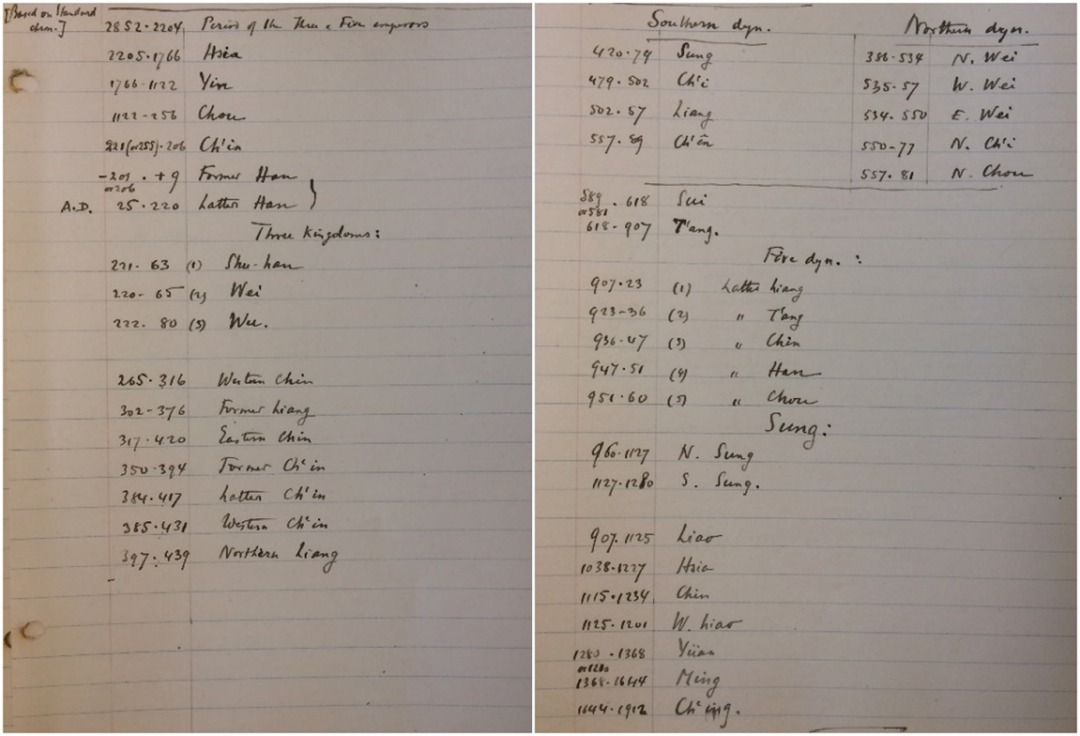

图2 萨顿手写的中国朝代表

关于赵元任的研究已经十分丰富了,但是多集中于讨论其学术成就,尤其是其对语言学的贡献。近来,不少人的研究也扩展到了他的音乐创作。唯其与科学史的关联不那么受人关注,只有零星的相关论文,且大都围绕《科学》杂志和中国科学社展开。然而,无论是赵元任诸多学术成就的取得,还是他借助《科学》杂志和中国科学社的平台对“科学救国”思想的实践,都与其在美留学的教育经历直接挂钩。因此,进一步研究赵元任在美留学期间接受的教育是很有意义的。而哈佛大学所藏的赵元任成绩单展示了青年赵元任的学习生活,还记录着他和作为一项课程科目的“科学史”之间的联结。

一、赵元任的哈佛大学之路

赵元任的早年自传对他个人的教育经历记述得颇为详尽。

1892年,赵元任生于天津。1902年以前,他一直生活在北方。这期间,由家人开蒙,并受私塾教育,他打牢了国学基础。1901年,《辛丑条约》签订,于是有了后来的“庚子赔款”;同年,赵元任一家搬回了祖籍地常州。1904年,赵元任的父母相继病故,于是他被送去了苏州的姨妈家。1906年,他又回到常州,并进入溪山小学学习。溪山小学是一所现代化的“洋学堂”,虽为小学,赵元任却在此开始系统地学习英文。也是从1906年起,他养成了记日记的习惯,且直至晚年,日日不辍。1907年至1910年,他在南京江南高等学堂的预科学习,实质是进了高中,所学课程包括国文、数学、历史、绘画、英文、物理、生物、体育,后期还选修了德语。由此,他在中国所接受的教育便完成了。

进入现代化学堂学习,既在动机方面,又在能力方面,为赵元任开辟了赴美留学的道路,特别是在江南高等学堂预科学习的那三年里,他结识了他的第一位美国老师并与之成为好友,而且还接触了很多其他美国人。可以说,从1906年起,新式教育给赵元任的思想开了一个西方文明的窗口,使其心向往之。

1910年春天,赵元任在北京待了三个月,为留美官费生考试做准备。7月下旬,他参加了考试。考试分为多天,最早一天考国文和英文,均合格方能参加后续的考试;五天后考的是代数、平面几何、希腊史、罗马史、德文;随后一天考了物理、植物、动物、生理、化学、三角;因大雨,本来第三天要接着考的科目——立体几何、英国史、世界地理、拉丁语,推后了一天考。很快,考试成绩便放榜了,赵元任名列第二,平均分为73.4,与胡适、竺可桢等人一同入选为第二批“庚款留学生”。8月中旬,这批赴美留学生的轮船从上海起航。由美国退还的部分“庚子赔款”资助,他们将在抵美后被送入大学学习,而赵元任和另外13名“庚款留学生”获准成为康奈尔大学的一年级学生。9月底,他在康奈尔的大学生活便正式拉开了帷幕。赵元任在康奈尔大学读了五年书,前四年主修数学,同时也大力修习物理,取得了文学学士学位(B. A.,即Bachelor of Arts);第五年,获得奖学金的他继续在康奈尔大学读研究生,但是将主修科目改为了哲学。其实,早在进入康奈尔大学学习的第一年,赵元任便对哲学产生了十分浓厚的兴趣,一个很重要的原因是,他极为享受那时的客座讲师协佛(Henry M. Sheffer)所讲授的哲学课程。1915年,赵元任从康奈尔大学转入了哈佛大学,在哲学系继续着他的研究生生涯,并攻读哲学博士学位。就这样,赵元任成功地跨进了哈佛大学的大门,但他的这条哈佛大学之路仍然在不断地向前延伸着,直至三年后他从哈佛大学顺利毕业并取得博士学位。

二、赵元任哈佛大学成绩单中的课程

哈佛大学的教学实行学年制,每学年一般从9月开始,至次年6月结束,分为上学期和下学期,亦作第一半学年(first half year)和第二半学年(second half year)。赵元任的哈佛大学成绩单显示,1915年至1918年的三年时间里,他在哈佛大学一共修读了15门课程。

(一)1915—1916学年

在1915至1916学年,赵元任修了四门课,分别是“哲学20c号课”(Philosophy 20c)、“哲学20e号课”(Philosophy 20e)、“心理学20a号课”(Psychology 20a)和“科技史1号课”(History of Science 1)。哈佛大学的课程分为本科生基础课、研究生基础课和通修课(本科生和研究生均能修)三种,每门课都有唯一课号;而课号是以“学科+数字”的形式进行编排的,一般而言,课号中的数字较大则意味着这课是研究生基础课,即本科生无权限修读的课程。赵元任这一年修读的4门课中,除“科技史1号课”外,其他的均是研究生基础课。有些课是大课,设有多门分支课程,那么,大课的课号仍是“学科+数字”的形式,但其分支课程的课号则会有所不同——大课课号后另加了一个小写字母进行标识。举例而言,“哲学20号课”(Philosophy 20)便是一门大课,在1915至1916学年,下设有a、b、c、d、e、f、g、h、i九个分支课程;这门大课的总名称是“哲学专题研究”(special research in philosophy),赵元任所修的“哲学20c号课”和“哲学20e号课”都是其分支课程,分别有另外的课名:“逻辑研讨”(seminary in logic)和“知识理论研讨”(seminary in the theory of knowledge)。研究生的研讨课在不同年度所研讨的内容会有所差别,一则主持课程的老师有时会调换,而不同的老师研究领域不一;二则即使是由同一位老师主持课程,不同时期的研究热点也是不同的。这一年,赵元任修的“逻辑研讨”由若伊思(Josiah Royce)主持,以“多种科学方法的比较研究”(a comparative study of various scientific method)为主题;而“知识理论研讨”一课由裴瑞(Ralph B. Perry)来主持,其主题乃是“认识论,特别是其当代趋势”。“心理学20a号课”是大课“心理学20号课”(Psychology 20)即“心理学专题研究”(special research in psychology)的分支课程,课名是“心理学实验室”(psychological laboratory),内容是“对人文心理学包括应用心理学问题进行实验探究”。孟德伯(Hugo Müsterberg)和蓝格非(Herbert S. Langfeld)是教授这门课的老师,不过,这门课的上课时间并不明确。心理学和哲学的课程被编在了同一个课组——第4课组(group IV)——的“哲学与心理学”类,而第4课组还包括了数学类课程。或许,这从某个侧面反映了那时教育界对这三个学科相互关系的特定认知。“科学史”在1915至1916学年哈佛大学的课程列表里已是一个单独的类别了,被归入第2课组(group II)。一般说来,一个独立学科,只有能建立起一定规模的课程了,或者对于教育具有战略意义,才会被大学作为独立的课程类别所单个列出;但是,在20世纪初,科学史还只是一个方兴未艾的研究领域,远未成长为一个成熟的独立学科。由此而知,哈佛大学对于推行科学史教育有着十分前瞻性的眼光。特别有意思的是,尽管哈佛大学的第2课组里基本都是理学类的课程,但科学史却是其中的第一类课程,其后紧跟着的才是物理学。所以,从科学史课程的早期设置来看,科学史后来被算作一门理学学科是有历史传统的。赵元任在1915至1916学年修的“科学史1号课”是哈佛大学那一年唯一的一门科学史课程,而且是一堂导论课(introductory course),课名是“物理和生物科学的历史”(history of physical and biological sciences),讲课教师是韩德森(Lawrence J. Henderson)与一位助理,而这位助理很有可能便是萨顿(George Sarton)——公认的“科学史之父”。这课虽然向本科生和研究生都开放,但对修课者还是做了一定的限制,即“至少要在大学阶段经考核通过了一门自然科学的全学年课程(full course)”。

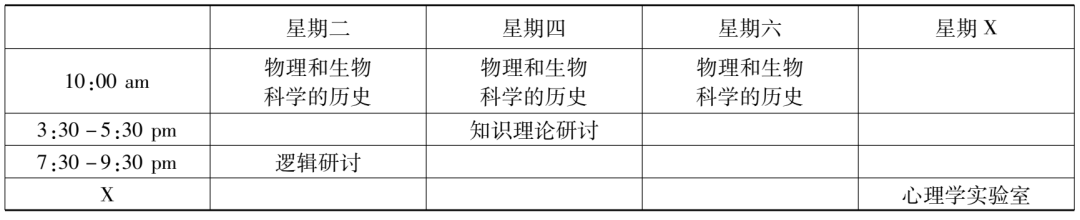

赵元任在1915至1916学年所修的四门课均是全学年课程,因此,结合它们的上课时间,赵元任在哈佛大学1915至1916学年的课程表(见表1)便能被清楚地列出来了。

表1 哈佛大学1915—1916学年赵元任的课程表

(二)1916—1917学年

在1916至1917学年,赵元任修了五门课,分别是“数学13号课”(Mathematics 13)、“哲学102号课”、“哲学20c号课”、“哲学20g号课”(Philosophy 20g)、“哲学221号课”(Philosophy 221),它们的名称则是“函数理论(导论)”(the theory of functions[introductory course])、“美学”(Aesthetic)、“逻辑研讨”、“科学史研讨”(seminary in the history of science)、“逻辑理论”(logic theory)。“函数理论(导论)”是一门全学年课程,由波切尔(Maxime Bocher)讲授;“美学”由蓝格非讲授,是1916至1917学年下学期的课,内容是一系列美学讲座,并会指定阅读和朗读的材料。修这门“美学”课的学生有一些要求:必须经考核通过了哲学和心理学两个学科的半学年课程(half course),亦即至少分别修读过哲学和心理学的课程达一学期;但是,对于美术(fine arts)、音乐或文学特别擅长的,只需要修读过至少半学年的哲学或心理学课程即可。

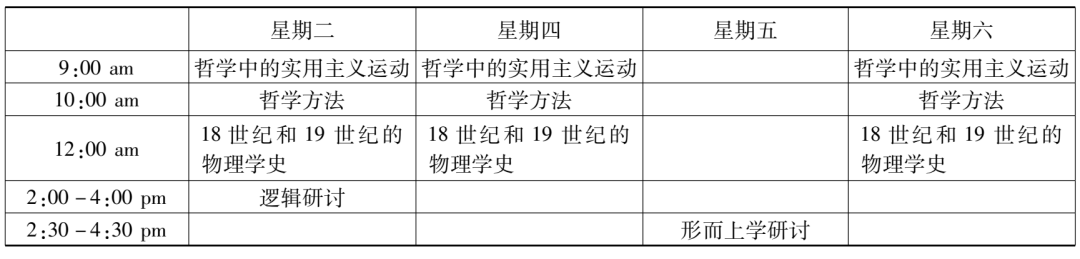

在哈佛大学学习的三年,赵元任每年都修了“逻辑研讨”课程。1916至1917学年,此课的主题是“哲学技巧领域中多种科学方法的问题”(problems in philosophical techniques, of various scientific method),显然是对上个学年课程内容的延续。不过,课程主持人换成了韩德森和协佛。若伊思于1916年9月,新学年开启之际,溘然长逝。赵元任本学年上学期另外上的一门逻辑课——“逻辑研究”,是由侯恩雷(R. F. A. [Reinhold Friedrich Alfred] Hoernlé)讲授的,内容是对逻辑学和认识论的理论进行比较研究(a comparative study of logic and epistemological theories),尤其是针对布拉德利(Francis H. Bradley)和鲍桑葵(Bernard Bosanquet)的著作,也还会参考罗素(Bertrand Russell)、胡塞尔(Edmund Husserl)和迈农(Alexius Meinong)的著作。这些哲学家那时都尚未过世,正声名显赫。这个课看起来与赵元任已修过的“知识理论研讨”一课有承接关系,但估计有些难度,特别是对本科生而言,因为课程特别说明了,选这课的学生需做好充足的准备。赵元任这一年修的“科学史研讨”课程由萨顿主持,围绕“物理科学的历史”(history of the physical sciences)展开,目标是基于数理科学(mathematical and physical sciences)的历史,对其根本的原则和理论进行分析与讨论,还会就其来源进行比较研究。修这课并不需要先掌握高深的科学知识,因为课程研究的每个概念或想法都将针对特定的问题,从最初的起点进入。除了“美学”是通修课,“函数理论(导论)”“逻辑研讨”“逻辑理论”“科学史研讨”均是研究生基础课。结合这五门课的时间信息,由此,赵元任1916至1917学年的课程表(见表2、表3)亦得再现。

表2 哈佛大学1916—1917学年(上学期)赵元任的课程表

表3 哈佛大学1916—1917学年(下学期)赵元任的课程表

(三)1917—1918学年

在哈佛大学学习的最后一个学年——也是受教育生涯的最后一年,赵元任修的课最多,共有六门,包括了两门科学史课程,即“科学史2a1号课”(History of science 2a1)——名为“直至牛顿时代(包括了牛顿)的物理学史”(history of physics to [and including] Newton)的课程和“科学史2b2号课”——名为“18世纪和19世纪的物理学史”(history of physics in the eighteenth and nineteenth centuries)的课程。两门课均由萨顿所讲授,内容是物理学的进步与文明进步之间的关系,其实它们是连贯一体的,只是针对的时代有先有后而已,且一门是上学期的课,另一门是下学期的课。另外的四门课则是“哲学18c2号课”(Philosophy 18c2)、“哲学20c号课”、“哲学20号课(侯恩雷)”(Philosophy 20 [R.F.A.H])和“哲学23a2号课”(Philosophy 23a2)。其中,“哲学20号课(侯恩雷)”所表示的有可能是“哲学20a2号课”(Philosophy 20a2)或“哲学20k1号课”(Philosophy 20k1)——它们均由侯恩雷讲授,但是,更可能是两门课的结合体。因为在赵元任的哈佛成绩单上,“哲学20号课(侯恩雷)”是一个全学年课程,故而并非“哲学20a2号课”或“哲学20k1号课”这样的半学年课程;而在1917至1918学年,“哲学20号课”的分支课程中并无侯恩雷开的全学年课程——侯恩雷只在上、下学期分别有唯一的半学年课程置于“哲学20号课”名下。也就是说,赵元任这个学年实际修了七门课,即全学年课程“哲学20号课(侯恩雷)”分作了两门半学年课程:“哲学20a2号课”——“形而上学研讨”(seminary in metaphysics)和“哲学20k1号课”——“当代哲学研讨”(seminary in contemporary philosophy)。前者以“理念论与新实在论的形而上学”(the metaphysics of idealism and neo-realism)为主题。后者的主题则是“迈农的《论假设》”(Meinong’s Uber Annahmen),这门课有特殊的语言要求——能读懂德语。迈农是奥地利哲学家,以德语写作,而赵元任早年在江南高等学堂预科便学过德语,进入康纳尔大学后,德语学习亦未辍,因此,完全有能力修读此课。“哲学18c2号课”的课名是“哲学中的实用主义运动”(the pragmatic movement in philosophy),内容是“实用主义运动的逻辑学、形而上学和社会方面”(logical, metaphysical and social aspects of the pragmatic movement),每周有三节课:两个讲座和一个讨论会(section meeting)。这门课是由芝加哥大学的教授摩尔(Addison W. Moore)来主持的。这一学年的“逻辑研讨”课程由协佛一人主持,针对特定的逻辑学主题展开,尤其是讨论了那时哲学界最关注的逻辑学问题。

而“哲学23a2号课”的课名是“哲学方法”(philosophic method),依然是协佛开的课。它是大类课程“哲学23号课”(Philosophy 23)的分支课,“哲学23号课”之总名为“知识理论”(theory of knowledge),其目标是对与知识的方法、效度(validity)和限度(limits)有关的一些基本问题进行逻辑分析。这七门课程中,两门科学史课程和“哲学中的实用主义运动”是通修课,余下的其他课程则全是研究生基础课。赵元任这个学年的课程表(见表4、表5)也可以通过综合这些课程的上课时间重新列出。

表4 哈佛大学1917—1918学年(上学期)赵元任的课程表

表5 哈佛大学1917—1918学年(下学期)赵元任的课程表

三、赵元任在哈佛大学的课程表现

赵元任在哈佛大学的专业是哲学,但哲学也分很多门类,而从他修读的课程来看,赵元任的研究方向是偏分析哲学的,以今日的眼光来看,实际是科学哲学。因为他学习的内容,无论是科学方法,知识理论,还是逻辑研究,很大程度都属于科学哲学的范畴。

在1916至1917学年中期,经过长时间的犹豫不决,赵元任终于选定了博士论文的题目——《连续:方法论之研究》(Continuity: A Study in Methodology),它所关联的研究问题是:“何时算是程度上的区别,何时算是品类上的区别,品类上的区别能否减低成为程度上的区别。”若伊思曾为赵元任的论文选题提过意见,赵元任本想拿科学分类作论文题目,但若伊思认为“这题目太干燥”。若伊思教授是那时美国哲学界中支持绝对理念论(absolute idealism)的领军人物,很有权威,曾是美国哲学会主席(American Philosophical Association)。1882年,他辞去加利福尼亚大学伯克利分校的教职,跨越美洲大陆,赴哈佛大学哲学系任教。先只是暂时顶替赴欧洲进行一年学术休假(sabbatical)的威廉·詹姆斯(William James)——实用主义哲学的创建者、“美国心理学之父”的职位。后来,才正式谋得哈佛大学的教职,并与詹姆斯同事。他1916年去世时,方才60岁出头。而裴瑞教授这一年刚40岁,他是若伊思的学生,1899年从哈佛大学哲学系毕业并取得博士学位,1902年进入哈佛大学任教。他是美国哲学界“新实在论运动”(New Idealism Movement)的倡导者之一,1920年当选为美国哲学会主席,后来还凭所著的詹姆斯传记得过普利策奖(Pulitzer Prize)。侯恩雷生于德国波恩,其父是著名的印度学家(Indologist)。他早年成长于印度,因而对印地语(Hindi)很熟稔;回德国完成基础教育后,去了牛津大学读书,完成博士学位论文《意志的现代理论》(Modern Theories of the Will)。值得一提的是,他曾给鲍桑葵做过将近三年(1905—1907)的助理。1914年,侯恩雷来到哈佛大学哲学系教书,不过只是助理教授,六年后离开。

赵元任是由协佛指导完成博士论文的。协佛于1916年进入哈佛大学哲学系执教,他生于乌克兰,但10岁时便随父母移民到波士顿。他也是若伊思的学生,给若伊思做过四年多(1906—1910)的助理。1905年,协佛于哈佛大学取得文学学士学位,并留校深造;过了三年,又取得了哲学博士学位。他曾赴英国跟随罗素开展研究,而若伊思则对罗素盛赞协佛是“美国最有前途的新逻辑学(new logic)研究者”,他的博士论文即是关于逻辑学的。和赵元任一样,协佛也很有语言天赋,他懂多门语言,除英语外,还包括希伯来语、希腊语、拉丁语、法语、德语、意大利语。协佛回哈佛大学哲学系其实是为填补若伊思身故造成的教职空缺,不过他很长一段时间都只是讲师(instructor),1927年才成为助理教授。但作为逻辑学家,他早在1913年便发明了“协佛竖线”(Sheffer Stroke),为推动逻辑学的发展作出了突出贡献。主持“哲学中的实用主义运动”一课的摩尔是实用主义哲学家。实用主义哲学分为多个学派,有剑桥学派(the Cambridge School)——代表人物有皮尔士(Charles S. Peirce)、詹姆斯、若伊思,还有芝加哥学派(the Chicago School)——由杜威(John Dewey)建立,而最早的成员便包括了摩尔。摩尔还是赵元任的校友,曾于康奈尔大学学习,不过最后转去了芝加哥大学,并于1898年从那里取得哲学博士学位,旋即进入哲学系工作。1904年,杜威离开芝加哥大学,本由他上的一些课程便被摩尔接管了;1909年,摩尔升为教授。摩尔是美国哲学会1917年至1918年的主席,即主持“哲学中的实用主义运动”课程时在任;此前,他已做过西部哲学会(Western Philosophical Association)的主席。

作为哈佛大学哲学专业的研究生,赵元任还需副修另一个相关专业的课程,但“不能决定究竟选修心理学还是科学史”,“所以两种课程都选修了一些”。不过,事实上,他只修过一门心理学的课程,所以,更准确地说,科学史才是他的副修专业;而科学哲学与科学史有着天然的密切关联,从这个角度来看,把科学史作为副修专业,修读不少科学史课程,对于赵元任写作他的博士论文——对一个几乎是科学哲学的问题所进行的研究——是很有帮助的。给赵元任上心理学课程的孟德伯教授是德国人,他在“应用心理学之父”——威廉·冯特(Wilhelm M. Wundt)的指导下取得心理学博士学位,后于1892年来到哈佛大学任教。他由詹姆斯延聘而来,负责领导哈佛大学的实验心理学实验室(Experimental Psychology Lab)。此前,他已经建立了德国的第二个心理学实验室,而其师冯特则是世界上第一个心理学实验室的建立者。孟德伯曾做过美国心理学会(American Psychological Association)主席,与若伊思同年去世,所以,赵元任也算是这位著名心理学家最后教过的学生之一了。教赵元任心理学课程的另一人——蓝格非,早年是美国驻德国大使馆的海军武官(naval attaché)。1903年,24岁的他进入柏林大学学习,由亦是著名心理学家的卡尔·斯图姆夫(Carl Stumpf)指导,并于1909年取得博士学位。随后,回哈佛大学担任讲师;1915年,升为助理教授。1924年,他去了普林斯顿大学,后来做了普林斯顿大学的心理学实验室负责人和心理学系主任。他也曾做过美国心理学会的主席。赵元任参加的科学史课程多是萨顿讲的,但韩德森也给赵元任讲过科学史课程。韩德森虽是生物化学家,但却是最早在哈佛大学开设科学史课程的人。1902年,他从哈佛大学医学院(Harvard Medical School)毕业并取得医学博士学位;1904年以后便一直执教于哈佛大学,先仍在医学院,六年后转入文理学院(Harvard College),且升为助理教授——哈佛大学最早的科学史课程也随之诞生了;1919年,又升为教授。此时,他最有影响的著作《环境适应论》(The Fitness of the Environment)和《自然的秩序》(The Order of Nature)已经出版;在两本书中,他集中对生物科学进行了丰富的哲学和历史学思考,也由此发展出深刻的社会学思想。所以,他与协佛一同主持哈佛大学1916至1917学年的“逻辑研讨”课程,不足为奇。韩德森还是科学史学会(History of Science Society)的奠基人之一,也是首任主席。韩德森的社会学思想还极大地影响了社会学大师帕森斯(Talcott Parsons)和默顿(Robert K. Merton),而默顿日后又创立了科学社会学(Sociology of Science)——对科学之社会建制进行研究的社会学分支。20世纪30年代末,默顿在索罗金(Pitirim A. Sorokin)——哈佛大学社会学系之创建者——的指导下,攻读社会学博士学位;期间,亦受教于萨顿,且学术旨趣受影响甚巨。那时,萨顿为哈佛大学的学生讲科学史课程已达二十年左右。默顿的博士论文《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》(Science, Technology, and Society in Seventeenth Century England)实际是一个科学史研究,不过,研究对象的确是科学的社会建制。萨顿是默顿写作这篇论文的指导老师之一,而这篇论文的完成也标志着科学社会学的诞生。萨顿是把科学史作为一个独立学科建立起来的先驱,也是推动建立哈佛大学科学史系的关键人物之一。1936年,哈佛大学建立了世界上第一个科学史博士项目,由萨顿任导师;1940年,萨顿又被授予教授席位,结束了他长期以来的讲师身份;1966年,哈佛大学科学史系建立,科恩(I. Bernard Cohen)——萨顿培养的第二个博士毕业生,也是第一个取得科学史博士学位的美国人——担任系主任。根据1935年萨顿自己写的一份自传手稿,他1884年生于比利时根特,其父是建造比利时铁路的首席工程师之一,其母则早亡。他毕业于根特大学,并于1911年取得了数学(天体力学)博士学位。他本来学的专业是哲学,但学了不久便因厌恶哲学而退学自学;一年后,他重返根特大学,转去学习自然科学,先是聚焦于化学和晶体学,最后才是数学。期间,一直沉浸于对自然科学的研究之中,然而,也由于阅读孔德(Comte)、坦纳里(Tannery)、庞加莱(Poincaré)的著作,越来越对科学史和科学哲学感兴趣。他的博士论文《牛顿力学原理》(Les principes de la Mécanique de Newton)便是一个历史学和哲学研究。1912年,定居于根特附近的乡间,萨顿开始出版世界上第一本科学史期刊《爱西丝》(Isis),并着手为日后写作其最重要的著作《科学史导论》(Introduction to the History of Science)积累材料。那时,他便立志要把科学史建立为一个独立的学科。但两年后,第一次世界大战爆发了,德国人侵占他的家;于是,他辗转去了英国,后又来了美国。1915年4月,一贫如洗的萨顿抵达纽约,找不到固定的工作——包括此后两年去哈佛大学讲课,他在1918年9月以前的工作都只是临时的。不过,熬过那段晦暗无光的日子,1918年,他被位于华盛顿的卡耐基研究所(Carnegie Institute)聘用了;但他选择定居于剑桥(Cambridge),哈佛大学的所在地,以便更好地利用哈佛大学图书馆——那时世界上最大的图书馆。他此后便一直在这里工作。他是国际科学史研究院(International Academy of the History of Science)的创建者之一,并于1934年担任第三届大会的执行主席。萨顿刚来美国的时候,赵元任正从康奈尔大学转入哈佛大学,历史的造化,就是这样把他们两个人推上了同一个舞台。这是有类似遭遇的两个人:父母早亡,国家战乱,背井离乡,有深厚的传统文化修养,对科学又抱有巨大热情;而且萨顿的年纪也不比赵元任大太多。1916至1917学年,萨顿讲的“科学史研讨”课程有很多内容都是数学史。也许是由于这个原因,赵元任这个学年亦选修了数学课程“函数理论(导论)”,尽管赵元任早年便对数学情有独钟。给赵元任上此课的波切尔教授,虽然是数学家,但却出身于一个文科教授家庭。其父曾是麻省理工学院(MIT)的现代语言学教授,又于1872年,波切尔出生那年,成为了哈佛大学的法语教授。波切尔后也进入哈佛大学读书,广泛学习了多个领域的知识,不仅有数学、化学,还有哲学,甚至包括了罗马艺术和音乐;由著名的数学家克莱因(Christian F. Klein)指导,1891年,他从哥廷根大学——数学界那时的最高殿堂——取得博士学位。不久,波切尔便回哈佛大学执教了。他做过美国数学协会(American Mathematical Society)的主席,于1918年英年早逝。

表6 赵元任在哈佛大学学习期间的课程成绩

赵元任在哈佛大学的三年,便是与这样一批那个时代世界上最顶尖的精英学者——哲学家、逻辑学家、科学史家、数学家,一起度过的。而他也没有浪费这些优质的教育资源,大部分课程的成绩(见表6)都是A。赵元任的哈佛大学成绩单还记载,三年里,他每年都拿奖学金,分别是:乔治与马莎·德贝(George and Martha Derby)奖学金(1915—1916)、华克(James Walker)研究奖学金(1916—1917)、席尔斯(Philip N. Sears)奖学金(1917—1918)。他在早年自传中的相关记述与此一致。此外,依其博士学位申请表所示,赵元任的毕业成绩亦是A。

在赵元任的哈佛大学成绩单上,还另有这样几行手写的字:

赵先生以优异成绩通过了博士学位的预备考试(preliminary examination),他的口头报告(speaking)和年度总结(year’s work)对于我们系(the division)来说是令人满意的。

詹姆斯·伍德斯(J[ames]. H. Woods)

1916年6月12日

这几行字放在了他1915至1916学年课程成绩的登记框内。伍德斯教授是著名的东方学家,尤专印度哲学。他是哈佛大学东亚语言与文明系、哈佛燕京学社的奠基人之一。1887年,他从哈佛大学毕业,取得了哲学与英文写作(Philosophy and English Composition)的学士学位;其后,赴英国、欧陆、印度进行研究,期间以德语完成了博士论文。1903年回哈佛大学哲学系执教,并于1915年至1918年任系主任。他设立了哈佛大学第一个永久性的中文教职,这个教职最早由赵元任在1922年拿到。赵元任在哈佛大学教了三年中文,1925年应清华大学之聘回国,加盟国学研究院;1941年,他再度回到哈佛大学工作,参与哈佛燕京学社的中文字典项目,直至1947年去加利福尼亚大学伯克利分校执教——回到他老师若伊思半个多世纪前离开的地方。所谓“博士学位的预备考试”,大概即现今的“博士生资格考试”;伍德斯作为系主任,想必是赵元任这个考试的主要评审。1915年初,正准备转去哈佛大学学习的赵元任,去了一趟剑桥。那时他便晤见了伍德斯,另还见了一位哈佛大学的数学教授——韩廷顿(Edward V. Huntington)。韩廷顿是美国数学会(Mathematical Association of America)的初创会员之一,做过该会1918年至1919年的主席。他曾就读于哈佛大学,后赴德国斯特拉斯堡大学深造并取得博士学位。1901年回哈佛大学教书,直至1941年退休。赵元任转学来哈佛大学之后,韩廷顿便做了他的辅导员(school counselor),在学术和课外活动方面给他提供必要的建议。20世纪40年代,凭着语言学研究的突出成就,赵元任已经享誉中外。回哈佛大学工作的他,与他的老师们成了同事,萨顿便是其中一位。而赵元任与萨顿最初的联结则是科学史课程。

四、赵元任参加的科学史课程

在哈佛大学学习期间,赵元任参加的所有课程中共有四门科学史课程,占到了课程总量的四分之一,每个学年至少有一门科学史课程。其中,大部分都是萨顿的课。

(一)萨顿初入哈佛

1915年,经历颠沛流离,萨顿来到美国,他又是怎样不久便得到机会去哈佛大学讲科学史课程的呢?

起初,萨顿拿到了一个固定的职位,那就是去莱斯大学(Rice University)做图书管理员;但尽管生活窘迫,他还是拒绝了,因为那边不能接管《爱西丝》的出版业务并为此提供财务支持。《爱西丝》是萨顿对科学史进行学科建设的主要阵地,而把科学史打造成一门独立学科是他的梦想,所以,他绝对不可能放弃《爱西丝》。他依旧生活在极大的不确定性中,四处谋求教课机会。

在他自己手写的个人年谱中,写有这样一条:“1916—1918,在哈佛大学做科学史讲座(Lecture H. of S. in Harvard University)。”赵元任便是这些讲座的一位参与者,而韩德森则是促成萨顿做这些讲座的决定性人物。尽管那时韩德森也还很年轻,不过是个助理教授;但他在哈佛大学颇有些影响力——与文理两方的老师均交情不错,且已经在哈佛大学开设科学史课程近五年了。因为对科学史情有独钟,而萨顿来美后亦零零散散地去很多地方做过科学史讲座,韩德森便通过一些途径知道了他。况且,萨顿那时办《爱西丝》也几年了,结交了不少热衷讨论科学史的人——包括一些美国人,其中或有韩德森的朋友。总之,二人认识了。1916年5月3日,韩德森给这位新朋友写信,送去了一个好消息:“通过多个不同的渠道,我们已经能为你来哈佛大学讲第一年的课程筹集到2 000美元了;第二年则尚未完全安排好,不过我毫不怀疑,我们将会成功地筹足经费。”通过韩德森热心地牵线搭桥和穿梭沟通,萨顿成功地走上了哈佛大学的讲坛,尽管那只是暂时的两年。萨顿也由此获得了使用魏德纳图书馆(Widener Library)即哈佛大学图书馆的权利,他在里面有间做研究和上课的小房间。两年的聘期很快便结束了,萨顿初入哈佛教书的岁月遂宣告完结,而赵元任也毕业了。但萨顿很快又回归哈佛大学了,他继续以讲师的身份讲着科学史,直至后来成为教授。韩德森依然是他得以回归的操盘手,不过,哈佛大学不给他支付薪水,只是保证他能够继续使用图书馆的那个房间。萨顿的学生们对他回忆很多都离不开这个房间。

(二)1916年的一封信

赵元任在1916年6月末,亦即他完成“博士生资格考试”后不久,给萨顿写过一封信。那时,萨顿在伊利诺伊大学的暑期学校讲课。信中写道:

关于您的科学史课程,感谢您本月26日的支持。就我过去的训练而言,我在康奈尔大学的本科四年主要是学习的物理和数学;之后的两年,我主要学习的是哲学和心理学,一年在康奈尔大学,一年在哈佛大学。我对研究科学问题本身的兴趣和对研究科学哲学一样浓厚,但我毕竟是要拿哲学博士学位的,因此从现在起我应该更多地学习后者。对于以物理学为历史基础的科学(physics-historical science)(除天文学以外)和生物科学,我知之甚少。对于科学史本身,我学得也不多,只上过韩德森教授的一门入门课(general course)。该课的主要内容是阅读梅兹(J[ohn T.] Merz)的《19世纪的欧洲思想史》(卷I、II)(History of European Thought in the Nineteenth Century, Vols, I and II)。

根据哲学系的新规定,博士候选人(candidate for Ph.D.)必须选三个特定科目加以钻研,其中一个还必须是历史类的,而我的计划便是选择科学史、逻辑与方法(logic and methodology)与数学哲学(philosophy of mathematics)。

对于哲学,我没有经过系统训练,但是,我特别地喜欢学和说各种语言、方言,而且还对语音学做过大量研究。我不懂希腊语和拉丁语,我不知道这是否会妨碍我去研究古希腊科学。

希望这封信能提供您想知道的信息,期待您对我的学业提出建议。

这封信估计是对萨顿的回信,因为信首提到6月26日两个人有交流,但萨顿那日并不在剑桥。信中主要是在介绍赵元任自己的知识背景,因为他决定选修萨顿在下一学年所开的课程;而且,他也自我定位是研究科学哲学的学生,认为学习科学史于己大有裨益。信中也谈了他1915至1916学年参加科学史课程的一些情况。另外,综合赵元任在哈佛大学修读的所有课程来看,他的确是贯彻了写这封信时所选定的三个钻研科目。

通过这封信亦知之,赵元任会修读科学史课程,除了因为他本人对科学史有一定的兴趣,还有另一个原因,那就是哈佛大学哲学系对博士候选人的特殊规定。而且萨顿开的课被归为了哲学类课程,这也更能引起哲学系学生的注意。

就这样,赵元任成为了萨顿最早的学生——还是一个来自中国的学生。他曾在早年自传中回忆:“韩德森教授和萨顿教我科学史,那时科学史还是一门新课程,沙顿教的两门课,班上只有我一个学生。上课地点是魏德纳图书馆内沙顿的小书房。我决定不了我该不该点头或说是,或像班上任何学生那样,静静地坐着。”真是一幅十分鲜活的画面!

(三)萨顿的小书房

现今试图去找寻那个小房间已很困难,因为魏德纳图书馆从20世纪初期以来经历了多次改建与重新装修。但亦并非不可能。根据默顿所言,那个房间是魏德纳图书馆的185-189号房,是一个能做研讨会的大房间(workshop-cum-study)。然而,现今的哈佛大学图书馆却并无185—189号房。不过,进入一层东侧藏书区(the first floor stacks, East Side)后,会发现连通西侧藏书区(West Side)的门右侧,有一排职员办公室标着180号至185号门牌;185号房是一个小房间,但过去却是与189号房相连通的——即使是1956年萨顿去世时还是那样的,而189号现今是一个很大的房间,用作报纸微缩胶卷的阅览(newspaper microfilm reading),与185号房相邻,尽管中间有墙隔开。由此而推知,魏德纳图书馆的185号房间即萨顿的小书房,而它曾是与189号房这个大房间连通一体的。萨顿去世后,他的书房被改作了科学史图书馆,但现今哈佛大学的科学史图书馆并非185号房间,而是位于地下一层东侧(Stacks level BEast),包括两部分:有一个小房间,里面放了一个柜子,柜子里全是萨顿做的文献索引;挨着这个小房间,另有一片更大的空间陈列了科学史书籍,有许多个书架。

这个小书房见证了萨顿与赵元任的师生之谊。从哈佛大学毕业后,赵元任仍与萨顿保持着良好的交流。1918年6月毕业的赵元任先是去了芝加哥大学做博士后研究,在那里,摩尔教授给予了他很大的关怀。他9月29日的日记这样评价摩尔:“在我记忆中,还未遇到一位更好的教授。”他那期间“本来应该研究科学的哲学”,可是“举棋不定,不知道着重于哲学呢还是着重于科学”,不久后的11月初,萨顿给他来信了,告诉他“你不该对开始工作太过胆怯”。可见二人交情之深厚,而且这样的信件往来一直持续着,1947年,赵元任离开剑桥前夕,他还写信给萨顿,教他写中文的“藦(蘑)菇”二字(见图1),一笔一划,甚是认真。

(四)课程的内容

初入哈佛的那两年,选修萨顿课程的学生很少。事实上,他的课不能吸引很多学生也是哈佛大学不愿延长其聘期的原因之一,尽管更重要的原因是,哈佛大学那时因美国参加第一次世界大战而承受了严峻的财务压力。对于萨顿的科学史课程,赵元任晚年时与列文森(Rosemary Levenson)所做的访谈从学生的角度进行了评价:

列文森:那时,科学史领域能激发你或萨顿进行讨论的主要问题是什么?

赵元任:我们大部分时间都是谈论更早一些的历史时期,不会触碰科学近期的进展。他那时正在编辑一个科学史期刊。

列文森:你现在怎样评价作为(人文)学者的萨顿?

赵元任:我认为,他与其说是位(人文)学者,不如说是位科学家。他对待档案材料的分析细致入微(meticulous),而且不会像其他一些教授那样做出很多延伸。韩德森则不同,在谈论科学史的时候,他会更多地引申到科学哲学。

萨顿的课程由此看来是相对比较艰深的,充斥了大量的科学知识和历史细节,因此对于学生来说并不好懂。难怪当课堂上萨顿问赵元任问题时,他很是手足无措——不知该不该点头,也不知该不该说是。作为一个二十四五岁的青年,来自中国的赵元任不可能对欧洲的历史文化有萨顿那样的深厚理解,对很多早期的科学史也一定是很不熟悉的。而韩德森讲科学史课程则更宏观也更晚近,从选择《19世纪的欧洲思想史》作为阅读材料便推知,因为该书讨论的内容较为庞杂,不仅涉及科学,还有哲学、宗教,话题多样。

赵元任虽然对科学史所知甚少,但对天文学史却饶有兴致。他很小便喜欢观测天文现象,尤其是彗星,其早年自传中多有披露。1916年,他还写了一篇有关天文学史的长论文。韩廷顿作为他的辅导员,建议他去图书馆广泛阅读,他则“找到芮格(Wm. F. Rigg)写的一篇文章:《两世纪前的中国星图》(A Chinese Star Map Two Centuries Old,刊在一九一六年一月的《大众天文学》),以及史雷格(Gustav Schlegel)一八七五年所著‘中国天体学’一书中大批资料”,遂“据以写了一篇文章《中西星名图稿》(Jong-Shi Shingming Twokao)在上海《科学》第三卷(一九一七年)发表”。两个月里,他为写此文花了130个小时。赵元任是《科学》杂志的创办人之一,他从创刊之日起便积极供稿,还作为编辑为出版杂志付出了大量心血。《中西星名图稿》分两篇先后发表,“本文之目的即在略述中西系统最要与最有兴味之处,与二者关系”。“星之名称”对于天文学有特殊意义,但中西星名各有系统,彼此不能一一对照。故而,为了使中西天文学的交流更为便利,赵元任做了比较中西星名的研究,并撰文绘图以说明。

其实,萨顿给赵元任讲的科学史课程有部分内容是与中国相关的。赵元任参加萨顿的科学史课程做了大量笔记,这些笔记被他完好地保留了下来;1964年,这些笔记被捐给了美国物理研究所(American Institute of Physics),现已开放查阅。这些笔记共分为四个文件夹:1号文件夹是赵元任1964年给美国物理研究所的信,2号文件夹是“科学史研讨”课程的笔记,3号文件夹是“直至牛顿时代(包括了牛顿)的物理学史”课程的笔记,4号文件夹是“18世纪和19世纪的物理学史”课程的笔记。其中,“科学史研讨”课程的笔记中有许多页表明,萨顿谈论过中国的指南车、指南针、历法、纪年法、计时法。内容包括:指南车能推至黄帝时代,与周文王、周成王、鬼谷子有关联,秦代则有指南船,北宋时指南针用于航海;干支纪年是十二地支与十天干配合进行的,60年一个轮回;农历年以月球的运行周期进行计算,一般有354天,而公历年则是参照太阳的运行周期进行计算,有365天,但农历通过“十九年七闰”的方式能填补日月运行周期造成的年日差;还有十二时辰,一个时辰为8刻,一刻为15分钟。萨顿对于中国的历史是好奇的,他曾自己列过中国的历代王朝表(见图2),把从三皇五帝直至清所对应的公元纪年写了两大张纸。其实,他有准备对中国的科学技术史做一番研究的,但学习中文是个大难题。他本人与李约瑟(Joseph Needham)交往甚密,而李约瑟是中国科学技术史研究的开创式人物。

五、结语:大时代背景中的赵元任与科学史

在哈佛大学的三年,赵元任修读的十五门课程中有三门最后未获得成绩,而是以“缺席”(abs.)收尾。其中的两门是科学史课程,一门是韩德森讲的,另一门是萨顿讲的。还有一门,则是摩尔主持的“哲学中的实用主义运动”。但是,这并不表示赵元任没有去上课,或者不喜欢学这几门课,又或讨厌讲课人。成绩单只能部分地反映他那一段时期学习的真实状况,很多他在早年自传中写的那时去上过的课,反倒并未被记录于成绩单之中——尤其是几门语言学课程。因此,历史仍有很多细节难以触碰。但跳脱出历史细节,有些方面却更值得思考。

本文研究的是一段小历史,但把这段小历史置于大的时代背景中,一股别样的穿透力将被激发,以帮助今人洞察过去。

1.西学东渐。如果说,明末西方传教士来华表征了中国历史上的第一次西学东渐,那么,晚清至民国初年,中国人开展诸多向西方学习的运动则是又一次西学东渐。派遣留学生出洋是这次西学东渐的重要方式,而赵元任作为“庚款留学生”亦卷入其中。这是历史大潮使然,但赵元任却见证了中国向西方学习在内容上的转变。

19世纪中期,由“洋务派”主导,清政府进行“自强”运动,组织了第一批中国幼童出国留学。此后,直至20世纪20年代,中国的留学浪潮大致能分为四个阶段,每个阶段向西方学习的内容各有侧重。第一阶段,1872年至1904年,侧重学技术,尤其是军事技术;第二阶段,1904年至1908年,侧重学“西政”;第三阶段,1908年至1917年,侧重学科学;第四阶段,1917年以后,则侧重学文化。赵元任历经了后三个阶段。一方面,1903年,处于“清末新政”中的清政府仿照西方教育制度推出了“癸卯学制”,进行教育制度改革。1904年,科举制度被废除,许多大大小小的新式学堂雨后春笋一般在全国各地纷纷建立,由此赵元任才有溪山小学和江南高等学堂这样的“洋学堂”上。另一方面,清政府与美国协商“庚款留学生”项目时,对这批学生的专业选择有一定之规,他们中的80%须以工业技术、农学、力学工程、采矿、物理化学、铁路工程、建筑学、银行学、铁路管理为专业,另外20%则可以学习法律和政治专业。赵元任在1910年赴美留学的船上曾与领队胡敦复有过关于选专业的谈话,他说“我要学物理和哲学,惟当局重视实用科学,于是我要学电机”,而胡敦复则给他解释了“纯粹科学和实用科学的区别”。他最初以数学为专业,但同时学了很多物理学——学科学的具体实践;不过,赵元任最后还是成为了哈佛大学哲学系的博士研究生,以科学哲学为研究方向——同样是在学科学,即作为科学的哲学。事实上,这呈现了中国人对待科学的态度有了转变,从把科学看作一种工具到把科学看作一种文化。《科学》杂志由赵元任这批留美学生编辑并于上海出版,也是这种态度转变的表现:科学不应只是少数知识精英关心的事,而应是一项社会公共事业,即作为一种文化来建设。在中国社会举起“科学”的大旗,《科学》杂志和其创办者先行了一步,比起陈独秀借《新青年》喊出“赛先生”的名字还要早,可以说,是“新文化运动”的先声。也正是把科学认知为一种文化,赵元任才会对科学史有共鸣,因为科学史最集中地展现了科学的文化维度。

2.两种文化。萨顿所倡导的科学史,正是试图对科学进行文化认知的学科。萨顿是抱着“新人文主义”(new humanism)去研究科学史的,所谓“新人文主义”乃是以融合科学和人文为目标的。现代科学形成以来,人类文化日益分裂为两个类型——科学文化与人文文化,而且这两种文化还伴随着几个世纪以来科学疆域的大大扩展,愈加形成对立之势。19世纪后期,以萨顿为代表的知识分子群体,敏锐地察觉到了科学与人文的分裂,还深深地忧虑这种分裂对于人类文化的发展所可能造成的伤害。从身负的学术责任出发,萨顿认定科学史是消弭科学与人文之间裂痕的法宝,并能有效地消解二者的对立。

1959年,斯诺(C. P. Snow)发表了题为“两种文化与科学革命”的演讲,正式提出了“两种文化”(the two cultures)命题,亦称“斯诺命题”。把科学与人文两种文化的分裂与对立,彻底摆在了世人面前。他认为,科学家有一种盲目的乐观主义,对其他文化持蔑视态度;而人文学者看待世界则带有浓重的感情色调,故忽视自然秩序,不愿了解科学技术,甚至生出反科学的论调。斯诺早年致力于物理学研究,后来又转向了文学创作,因而时常穿梭于科学家和文学家之间,对于两个群体间彼此的不理解和不认同感受颇深。萨顿和赵元任都有人文和科学交融的教育经历,对于两种文化均有很充分的个人体验。他们能体会两种文化的不协调,但却不认为那是正常的,恰恰相反,他们的教育经历使得他们认识到科学与人文应该是一体的,而且这两种文化能够融为一体。正是因为关于科学分享着共同的理念,赵元任进入哈佛大学学习之后,才会对萨顿的科学史课程备感亲切。他在思想上早已是萨顿的同路人,仿佛命定会成为他的学生,去参加他的科学史课程。1916年,赵元任写了《中西星名图稿》一文,则是自觉但不自知地实践着科学史研究,且不仅试图搭建起沟通科学与人文的桥梁,而且试图搭建起中西文化交流的通道。现代人眼中的赵元任更多的是一个人文学者,毕竟是著名的“国学导师”;其实不尽然,他还是科学家。从哈佛大学毕业后不久,赵元任曾回康奈尔大学教物理;而1920年,他还去清华大学短暂地教过物理和心理学。和赵元任同一批进康奈尔大学留学的胡适,最初学的是农学,是个科学家;但最后,却也以人文学者的形象示人,被视为“新文化运动”的旗手人物之一。所以,赵元任有强大的科学基因。

但是,赵元任历来都把科学与人文两种文化融贯起来,尤其展现于他后来的语言学研究中。研究中国的语言学,是一项人文性的文化工程;然而,不同于中国传统的人文学者,赵元任是以科学的方式完成的。依据科学方法,借助科学仪器,进行科学写作。是以,他才有中国的“现代语言学之父”美名。他把人文文化作为科学来研究,同时又把科学视为构建人文文化的重要资源。

建设科学与人文融贯一体的人类文化,是萨顿的学术追求,也是赵元任的学术追求,更是科学史最根本的价值取向。作为文化的科学,不仅仅是一类有用的知识,而且是一种理性探索的精神,也是一套现代的思维方式。20世纪初的中国正急需补充科学文化。从这个角度看,赵元任不仅仅是从哈佛大学毕业的哲学博士、萨顿科学史课程最早的参与者,他更是中国较早的科学文化启蒙者之一。

近年来,清华大学、北京大学率先建立了中国的首批科学史系,这对于在中国建设起作为一种文化的科学,乃至沟通中国学术界的科学研究与人文研究,将发挥积极作用。

总而言之,立足以上两个大的方面,研究赵元任于哈佛大学的学习状况这一个小的历史问题,将引出对大历史的思考。由此所见的,便不单单是一段赵元任的个人史,更关联着思想史、学科史和中国近代史。

(致谢:清华大学杨舰教授为本文写作提供了大力支持,谨致谢忱!)

- 肖伊绯:一封胡适的公开信[2022-04-06]

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。