万伯翱:灯下日知忆绍棠兄

中秋前夕,翻阅我三十多年前由黑龙江人民出版社出版发行的《灯下日知录》,心潮澎湃,久久不能平静。两页已泛黄的序言,勾起了我对大作家刘绍棠的无比怀念。虽然他已经离开我们25年了,但他的音容笑貌还历历在目,栩栩如生,如同昨天的事儿那样清晰和可亲可敬。

1952年初冬,刘绍棠16岁时

一

刘绍棠是著名的北京乡土文学作家。他考上北大只读了一年就自动离校开始了专业写作道路,在上世纪50年代曾有“神童作家”之誉。他出生在通县儒林村,那时通县隶属河北,还未划入北京市。6岁参加儿童团,11岁开始写作,13岁就开始发表小说,17岁加入中国共产党,20岁就被吸收为中国作协会员,成为当时十分年轻有为的中国作家之一。1957年被划为“右派”,直到1961年11月才摘掉“帽子”后回村继续改造和写作。“文革”时在乡亲们的保护下,偷偷地坚持创作。村里长期的生活为他积累了取之不尽的创作素材,乡亲中的许多人、许多事、许多景,都成为他小说中的宝贵素材。“文革”结束后,绍棠兄重回北京市,后相继任北京作协副主席、中国作协副主席。

我们那个时代的人,尤其是北京人,对刘绍棠都不陌生。和大多数人一样,我也是通过他被编入高中课本的一篇《青枝绿叶》知道他的。他写这篇小说时16岁,而我读这篇小说时也是恰逢16岁的少年郎。

我从小喜欢写作,1961年就曾在《北京晚报》文艺版上发表过“豆腐块”。下乡期间,我在每晚繁重的农业劳动后,依然坚持在油灯下记日记、写文章,还有幸被刊发在《中国青年报》《河南日报》,1965年上海教育出版社还专门出版了我的《劳动日记》。爱文学的我自然对“神童作家”仰慕已久,但一直要到在中州大地上劳动、上大学、参军十九年后,由河南部队调回北京炮兵科研所工作再转业到国家体委宣传司,大约是1982年,这才通过朋友引荐相识,随即造访了他当时的“蝈笼斋”。

“蝈笼斋”,是刘绍棠位于北京西城区光明胡同45号院南房的一间小创作室。我清晰地记得,不过十多个平方米的“巴掌地”,一桌、一椅、一沙发、两书柜,到处堆满了各种书和纸稿,简直转不开身。来客一多,只好在院里的老枣树下“摆龙门阵”,喝小酒,聊大天。这个“蝈笼斋”,房屋低矮,光线差,加之常年失修而潮湿和有霉味,可以说是名副其实的“蝈蝈”待的“笼子”。

绍棠兄比我年长7岁,他一表人才,个子比我高,白白净净的脸庞,思维敏捷,戴副略显洋气的棕红色的“秀郎镜”。他记忆力超众,对过往之事如数家珍。一口老北京话,语言诙谐,常让人欢笑不止。我河南下乡十年的知青艰苦生涯,他也略知晓一二,他说:“你也是吃过不少苦的人呀。”但虽然也可说“同是天涯沦落人”,但我理解他当年内心和改造时肉体的双重痛苦,都远超阳光下广阔天地大练红心的我!

坎坷岁月,回家务农,在出生的儒林村留影

那次,谈到尽兴时,他潇洒挥笔签上大名,送我一本他刚刚问世的《蒲柳人家》。当时报刊上都在评论这部长篇小说,写的是他家乡“春绿尽染两岸”的通州大运河。他的作品题材多以京东运河一带农村生活为主,格调清新淳朴,让读者耳目一新,后来文学界干脆称他为“大运河乡土文学体系”创立者。

在冬寒夏热狭小的“蝈笼斋”,以及后来宽大舒适的新“蝈笼斋”里,绍棠兄在他有限的生命中,完成了十几部长篇、十几部中篇小说及众多短篇小说及散文作品。我除了读《青枝绿叶》《蒲柳人家》,还读了他签赠我的《瓜棚柳巷》《大青骡子》《运河的桨声》等。他在《运河的桨声》中所写的一句句美妙文字,我都能朗朗上口:“运河的春天来了……青色天空中一声清亮的触动心弦的啼叫,啊!第一只布谷鸟已经到运河滩了。”“运河上游的山谷水库放下水来了,太阳光下,白茫茫的,但却是安静地向下流,几只水鸟飞上飞下,捕捉水里的鱼儿……”

二

随着交往的增多,我们互为知己,开始高谈阔论。我们都喜欢普希金、托尔斯泰、果戈理、高尔基、肖洛霍夫等等著名的俄苏作家。其中获得过列宁勋章的肖洛霍夫也是青少年成才,二十一二岁的肖氏就开始创作他的长篇巨作《静静的顿河》了。他的作品在中国产生过较大影响。前两年阵容强大的俄罗斯芭蕾舞剧团竟能把此小说改编成现代芭蕾在上海、北京演出。有人评论称:“在周立波、丁玲、柳青、刘绍棠、陈忠实等现当代作家的创作实践中,可以清晰地见到肖洛霍夫的影响因子。”

我也读过肖洛霍夫的作品,他那俄罗斯传统的豪迈和细腻、现实和浪漫主义相结合的笔法一直感染着我。我和刘兄热烈讨论过《静静的顿河》主角格利高里对待红白军的变化态度,以及他对待妻子娜塔利娅、情人阿克西妮娅几折几波的爱情观的变化,对此,我们还产生过不同的看法和争论。当然,更有酒酣后的歌唱苏联红军的一展歌喉,或抢着你一句我一句,或共同高唱著名的《哥萨克骑兵之歌》:“静静的顿河,你呵尽情欢唱,灌溉了田野,你该骄矜。我们的牧场还有我们的田庄决不能让给侵略者一寸……如果那敌人胆敢侵略我们,哥萨克马上起来战斗,我们的将军就是伏罗希洛夫,从前的工人,今天当委员,看我们驰马挥剑消灭敌人……”

我和绍棠兄讨论着苏联文学对我们这些人的影响,一致认为,影响最大的当数《钢铁是怎样炼成的》保尔那句名言:“人最宝贵的是生命。生命每个人只有一次。人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧;在临死的时候,他能够说:‘我的整个生命和全部精力,都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。’”像这样的豪言壮志,对新中国读者产生着一代又一代的影响,不断给在艰苦环境下建设和保卫祖国的人们以坚强的毅力和动力。

重病疗养期间仍精神抖擞,1994年金秋留影(张新学 摄)

因为热爱祖国,热爱家乡,所以,我的诸多散文和传记文学中,也同样有着我们中国的优秀儿女和河南乡下的一花一草。绍棠兄更是如此。他是著名的“荷花淀派”的代表作家之一。他曾对我说:“在河北接受孙犁的影响之前,我已经发表了十几个短篇小说,但是对于文学创作仍处于一种蒙昧状态。孙犁同志唤醒了我对生活的美感,打开了我的美学眼界,提高了我的审美观。孙犁的作品就是美,文字美、人物美,读孙犁作品,给人以高度美的享受。”闲谈中刘大哥告诉我,《摆渡口》和《青枝绿叶》都是在暑假期间写于故土运河边的柳棵子地里。“我背靠着河柳写,写得累了又趴在草地上写,趴着写累了又打个滚儿坐起来,背靠着河柳继续写下去……”

同为青灯黄卷中苦苦“爬格子”的兄弟,自然知晓其中的苦累和喜悦,写作实在是苦中作乐,乐中有苦。

三

上世纪80年代到90年代,得空了我就请绍棠兄看戏来调解休息一下。第一次是在中南海毛主席看过戏的怀仁堂。记得是叶少兰的《周仁献嫂》,这是叶派的代表性曲目。“文革”后,叶少兰恢复演出了父亲叶盛兰的这出经典剧目,他饰演的周仁与其父不同的是,念白的虎音重些,唱腔的高音则差些,表演处处似其父叶盛兰台风:大、小嗓运用自如、和谐,过渡不露痕迹,具宽厚圆润、明亮优美之特色。可以说,叶少兰在继承其父的基础上让京剧小生的表演和声腔艺术丰富多彩了。绍棠兄当然也是看过叶派两代人表演的,他以行家里手口吻纠正我:“你不知道叶派创始人盛兰的唱念做打多么出色!已是前无古人后无来者了!盛兰老文武全才,后人难比,被梨园称为‘小生王子’,少兰比起其父,那还差一个等级啊!”

绍棠兄真是酷爱京剧,边看边与我交流,兴奋时还经常轻轻哼唱——“大雪飘,扑人面”,可见他对剧情的熟悉与热爱。我们曾在人民剧场看李派代表名剧《野猪林》。演出结束后,我主动拉上他去后台看望我们喜爱的青年演员。那天,是于魁智、王立军和叶金援分别饰演八十万禁军教头林冲,他们也都是宗李少春派的优秀青年文武老生。《野猪林》可称文武双全的一出京剧经典之作,他们也继承传统,从头到尾武戏文唱。我告诉绍棠兄,1962年北京电影制片厂早就将这个剧目拍成了彩色戏剧片,他笑说:“我在家乡农村的露天麦场上看过三遍此片,是由李少春、袁世海和杜近芳三位大师联袂成功演出。”我们齐声说这是最高的艺术享受,现在看来,又是一出广陵绝唱了。

1981年春在西城区光明胡同45号自家门前留影(赵中令 摄)

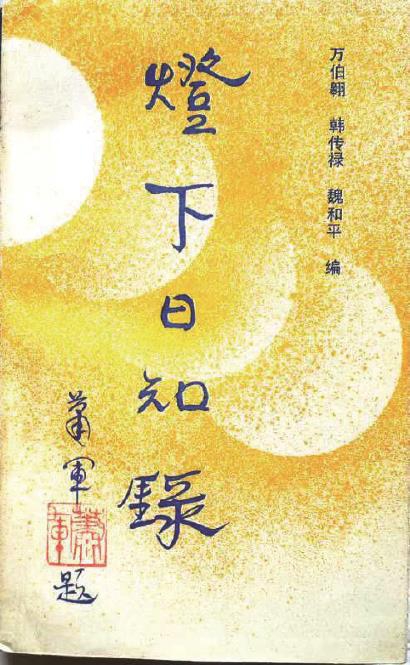

除了一同欣赏京剧,我也常向绍棠兄请教写作。工作之外我有个习惯,经常摘抄些先哲前贤的至理名言,写在笔记本上,默默记在心中,并且运用在写作生活中,很是受益。后来有人建议我把这些摘抄的名句集锦汇集成册,让广大青少年读者一同受益,1987年6月,这本书终于要出版了,出版前,准备请人作序,我第一个想到的就是绍棠兄。我诚惶诚恐地写信和通过电话,向他发出了邀请,他百忙之中慨然应允,还帮忙给起了书名,并特请老作家萧军题名签字,两位文学大咖的添笔大为本书增色。不日,他从一个黑色公文包里取出两页文稿递给我。我双手接过,紧紧握住他,抑制不住内心的感激。从他的镜片后那双深邃智慧的目光中,我看到了对后学的鼓励和爱护。打开文稿,干干净净的方格稿纸上流淌着的钢笔字,透着一种让人向上的力量。他在序言中写道:“万伯翱等同志,从繁忙的工作和紧张的生活中挤出时间,灯下伏案,博览群书,通读深思,寻章摘句,辑录汇编,得数十万字,暂时牺牲了很多娱乐,减少了睡眠,令人深为感动。他们要我给这本书取个书名,我建议取名为《灯下日知录》。日有所知,月有所得,年必有成。他们日复一日,好学不倦,又将他们的学习成果贡献给广大读者,这本书正可谓集思而广益了。……刘仁兄在‘蝈笼斋’伏命笔案成序。”《灯下日知录》出版后,我登门奉上出版的拙作以表谢意,还有两瓶玻璃瓶水果罐头,一条河南许昌烟,两瓶杜康酒,权做感谢。

1989年,得知他突发脑血栓被送进医院抢救,家里说他中风了,左手已瘫痪。他还乐呵地说道:“老天爷保佑我啊!留下右手还能让我执笔呢!”这真是几乎是九死一生。康复之后,我们在中国作协组织的活动中,偶又见面,他说话已不如过去利索了。但是他仍鼓励我写作。我关心他的身体,劝他不要再抽劣质烟、喝高度“二锅头”了,他还笑着说:“现在我已能抽上‘大前门’了,有时还有‘中华’呢!”我深知,他因长年伏案抢时间而积劳成疾,常年昼夜呕心沥血创作,导致身心交悴。后来在市委、市文联和作家兄弟们的帮助下,终于搬进了红瓦屋顶的公寓大楼,120多平方米的大房子里,自然有一间最宽敞明亮的大书房,真是“鸟枪换炮”。他却说:“我过去的书房叫蝈笼斋,低矮而窄小。现在乔迁新居,书房大了很多,但是既然我‘坐不改姓’,书房也就‘行不更名’。”诚然,此后他发表的作品,落款便是“蝈笼斋”与“红帽子楼”并用了,可见其不舍乡土老屋。

万万没想到的是,1997年3月的一天,我在国家体委的《中国体育》杂志社总编办公室里,看到报纸上发布的讣告:刘绍棠因肝硬化、肝腹水抢救无效而逝世,终年仅61岁。一位良师益友、文坛杰出作家,就这样猝然地在英年离我们远去。我除了悲痛不已之外,只能多学习他的著作,写好自己的乡土小文,算是对绍棠兄的一种最好的告慰和纪念吧。

刘绍棠为本文作者作序的《灯下日知录》书影,本文作者提供

(本文照片除注明外均由刘绍棠夫人曾彩美提供)

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。