袁家骅与罗伯特·白英合译《现代中国小说集》考论

1946年英国柯文出版社(The Curwen Press)印制的《现代中国小说集》(Contemporary Chinese Short Stories)经由诺埃尔·卡灵顿跨大西洋艺术有限公司(Noel Carrington Transatlantic Arts Co,Ltd.)在伦敦与纽约同步出版发行,编译者为西南联大教授袁家骅与罗伯特·白英。该书出版之际正值大规模中国文学英译活动的肇始时期。彼时,随着日本侵略的日益加剧,中国的战时遭遇引发了国际社会的广泛关注与同情,尤其是1941年珍珠港事件之后,中国与西方国家结成了反法西斯同盟,英美等国对中国的态度转为友好,了解中国的愿望愈加强烈。翻译中国文学作品、尤其是现代的文人新作不失为一个有效的途径。西方读者可以借此深入了解中国人的思想与情感,从而较为深刻而客观地认识中国之社会现实。此情此景之下,英美出版机构一度对中国短篇小说英译表现出较为浓厚的兴趣。据不完全统计,20世纪30年代至40年代,先后有十余部英译中国短篇小说集在海外出版,中国小说外译初具规模。

这些短篇小说翻译选集之中,袁、白合译的《现代中国小说集》可谓别具一格,集中体现在工作方式与学术风范两个方面。其一,中西合璧的工作方式。同时期出版的小说选集或由西方学者单独署名,如埃德加·斯诺编辑的《活的中国:现代中国短篇小说选》(Living China:Modern Chinese Short Stories,1936);或出自美籍华裔学者之手,如王际真编译的《现代中国小说选》(Contemporary Chinese Stories,1944);或出自中国学者之手,如叶君健编译的《三季及其他故事》(Three Seasons and Other Stories,1946)。以中西学者联合署名编译而论,袁、白之书当数先驱之作。其二,研译并行的学术风范。全书由封面(1页)、扉页(1页)、目录页(1页)、序言(13页)、正文(154页)、作家生平(1页)和封底(1页)七个部分组成,其中序言与正文是主体。序言部分,两位译者以中西互鉴的独到视角勾勒出中国文学自白话运动以来的发展脉络,书写了他们对中国文学、中国文化乃至中国社会发展之路的解读与思考,尽显学者研究之风范;正文部分,他们利用合作过程中中西互补的语言文化优势编译了9位中国作家的11部短篇小说,涵盖抗战、批判现实、普通人生活等主题内容,展现了一个真实、生动且多元的中国,为西方读者了解彼时的中国社会打开了一扇窗。

笔者目前尚未见到专门针对袁、白译作的论文。仅有徐敏慧的《沈从文小说英译述评》(2010)、王建开的《中国现代文学作品英译的出版传播及研究方法刍议》(2012)、杨四平的《中国学家对现代中国文学的译介与研究》(2013)3篇论文在论及现代中国文学英译问题时简略提及该书。鉴于此,本文将围绕袁、白两位译者研究者和译者的双重身份展开考察。

一、两位译者生平

袁家骅(1903—1980),江苏沙洲人,中国著名语言学家。少年时代便热心文学,18岁时曾撰《唯情哲学》一书,在文坛初露头角。加入创造社后,与郭沫若、成仿吾、郁达夫等人多有往来。1930年北京大学英文系毕业,此后数年内翻译出版了英国作家康拉德的小说《吉姆爷》《黑水手》《台风和其他》等。1937年获庚款留英资格,赴英国牛津大学学习古英语、古日耳曼语和印欧语比较语言学。1940年袁家骅硕士毕业归国,任教于西南联大文学院外国语文学系,为学生讲授英国散文与作文、欧洲文学名著选读、英语语音学、翻译、印欧语系语言学概要、作家作品研究之乔叟、古英语课程的同时,还参与了西南少数民族语言调研工作,完成了专著《阿细民歌及其语言》,并与联大外籍教授罗伯特·白英合作,编译出版了《现代中国小说集》。

罗伯特·白英(Robert Payne,1911—1983)出生于英国康沃尔(Cornwall)郡,英裔美籍作家、翻译家、汉学家。白英早年在利物浦大学就读期间,学习了俄语、丹麦语、波兰语、德语和意大利语。1936年白英的首部翻译作品Envy(俄译英)由伦敦郝高斯(Hogarth)出版社出版。40年代旅居中国期间,白英任西南联大教授,为联大文学院外国语文学系学生讲授英语散文及作文、西洋小说、伊丽莎白时期文学、英国诗史、现代英诗课程⑩,为工学院土木工程学系学生讲授造船学概要、船舶设计课程。授课之余,白英还组织联大师生翻译中国古今文学经典,1946年至1947年间出版了四部翻译文集,其中就包括与袁家骅合译的《现代中国小说集》。

由上述生平可知,两位译者在合译《现代中国小说集》之前都各自有过翻译出版小说作品的经验,这为他们的联袂编译工作奠定了良好的基础;从两人在联大任教的时间推算,《现代中国小说集》的编译时间约为1944年至1945年间,彼时袁家骅已过不惑之年,白英则三十出头,两人精力充沛、经验丰富,正处在学术生涯的巅峰时期。

二、中国现代文学发展的研究者

作为中国现代文学发展的研究者,袁、白两位学者合力撰写了《现代中国小说集》的序言,用4221个英文单词描绘了中国文学自1917年白话文运动以来近30年间波澜壮阔的发展图景,其间论及中外作家、学者37位,中外文学作品26部。序言末尾处,袁、白两位以他们对于中国文学与中国未来的思考作结:中国现代文学正值发展壮大之时,眼下的战争或许是一个变相的祝福,它让中国作家历经苦难并直面国家的现实,无论怎样,一个能孕育出鲁迅、沈从文、张天翼、端木蕻良、萧军等伟大作家的国度必将无惧未来。

两位译者序言部分书写的一大特色在于将中西方文学相比而论,这也是他们中西合璧双重文化立场的集中体现。如,他们将胡适倡导的白话文改革与意大利但丁时代的变革相较,认为两者之间虽颇为相似,但中国的白话文改革比但丁时代的现代意大利语变革斗争更为激烈,形势也更为复杂。又如,在谈及鲁迅作品的讽刺意味时,将鲁迅与爱尔兰讽刺文学大师乔纳森·斯威夫特相提并论。在论及《狂人日记》时,援引了鲁迅的自评,指出鲁迅意在揭露家族制度和礼教的弊害,其笔下的人物形象较俄国批评现实主义作家果戈理更为忧愤深广,但不如德国哲学家尼采之超人的渺茫。再如,在谈论茅盾20年代末的文学创作时,认为其长篇小说足以媲美法国作家安德烈·马尔罗的代表作《人类的命运》(La Condition Humaine)。在解读沈从文的创作经历时,他们提到沈从文早期小说中流淌着一种强烈的愉悦之感,可与苏联作家高尔基的作品相比肩。

由此可见,袁、白对中国文学史的书写游走在中西文化之间,在审视中国文学发展的基础上观照西方文学,在一定程度上摆脱了单一文化视角与立场之局限,突显了中国文学西渐的跨文化本质。此种中西对照的文学史书写方法为西方读者阅读和理解中国文学提供了参照,有效降低了文化陌生感,不失为沟通和连接中西方文学的一剂良方。行文中提及的果戈理、斯威夫特、高尔基等作家在西方世界可谓家喻户晓,其人其著皆已沉淀成为西方读者文化经验的一部分。此种内化于心的文化经验为西方读者观奇探异的中国文学之旅增添了几分亲切与熟悉之感,是西方读者走进中国文学世界的文化心理基础之所在。

三、中国现代文学外译的践行者

1.作家作品的选择

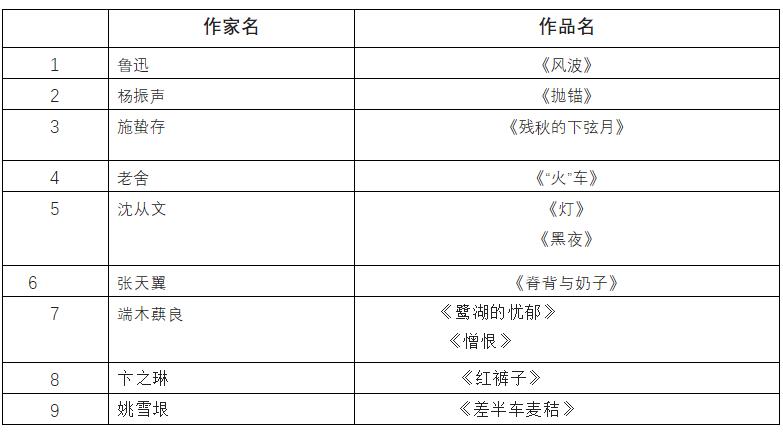

作为中国现代文学外译的践行者,袁、白两位学者联手选译了《现代中国小说集》,收录了9位中国作家的11部短篇小说作品,如下表所示:

将上表内容与序言部分两相对照,笔者发现:一方面,多数情况下,袁、白两位对作家、作品的选取与他们眼中的文学图景一脉相通,目标语读者可按图索骥,展开中国现代文学之旅;但另一方面,两者之间亦有一些出入之处,使得目标语读者无法在文学图景上觅得部分作家、作品之踪迹,阅读和理解中国文学的难度亦随之增大。究其缘由,彼时的战乱恐难辞其咎。两位学者曾记述了当时的情况:桂林沦陷之后,便无法获取想要收入本选集的全部小说,于是只能寄希望于下一部选集。事实上,《现代中国小说集》的内封面上印有“MODERN CHINESE LITERATUR ENO.I”(“现代中国文学系列之一”)的字样,可见他们当时确有再度联手编译中国文学作品的计划。

入选《现代中国小说集》的9位作家中,袁、白在序言部分论及了其中7位,依次是:鲁迅、施蛰存、杨振声、张天翼、沈从文、端木蕻良和卞之琳。在袁、白眼中,此7位作家乃是现代文学各个发展阶段的代表人物,读者以此7人为主线,一路寻踪,便可大致窥见一条中国现代文学的发展之路。第一阶段,白话文改革之初,鲁迅创作了系列白话文小说被尊为现代文学之父;第二阶段,文学研究会与创造社之争如火如荼之时,两派作家之间却多有往来,并频繁流动,施蛰存、杨振声两人便是明证;第三阶段,20年代与30年代之交,活跃于文坛的两位湘籍作家张天翼、沈从文值得单独一书;第四阶段,日本占领满洲之后,以端木蕻良为代表的东北作家用笔书写斗争精神与民族气节;第五阶段,抗日战争全面爆发之后,卞之琳远赴西北,继续文学创作的同时还与抗日游击队员并肩战斗。

序言中未曾提及、但仍被选入正文部分的两位作家是老舍与姚雪垠。关于这两位作家,袁、白二人在书末的作家生平部分做了简要介绍。笔者认为,老舍的入选理由或与其作品的主题内容与海外影响有关:一则,老舍作为京味文学的代表,其作品以描绘市民生活、揭示民族特性而见长,为西方读者了解中国提供了重要窗口;二则,1945年美国Reynal and Hitchcock出版社在纽约出版的伊文·金翻译的《骆驼祥子》(Rickshaw Boy),大受读者欢迎,一跃成为美国当年“每月一书”的畅销书。关于姚雪垠,袁、白坦言对他所知不多,仅限于几点零星的信息:河南人,自学成才,1935年前后开始从事写作。至于姚雪垠的入选原因则更多需要从其入选作品的主题内容来加以分析。此外,杨振声、沈从文和卞之琳3位在西南联大任教,与袁、白有同事之谊。

入选《现代中国小说集》的11部小说中,袁、白在序言部分提到了其中6部,分别是:《风波》《抛锚》《脊背与奶子》《憎恨》《鹭湖的忧郁》《红裤子》。两位译者对其中5部做了如下简要评论:小说《风波》中鲁迅以极简手法表现了旧时社会制度对人们的压迫;若以野蛮、残暴论之,杨振声的小说《抛锚》当居全书之首;张天翼的小说《脊背与奶子》讲述了族绅对一位女子的无耻追求,情节凶残而暴力;端木蕻良的《憎恨》是一个复仇故事,虽然其中穿插了一些轻松、打趣的成分,但结局却是阴森而恐怖的;端木蕻良的另一部小说《鹭湖的忧郁》则揭露了个人灵魂深处令人难以置信的可怕秘密。序言部分对卞之琳的小说《红裤子》只是一笔带过,未作评论。《红裤子》记述了游击队战士引导村民抗击日寇的故事。值得一提的是,除袁、白二位以外,叶公超也曾将《红裤子》译为英文发表在英国的《人生与文章》(Life and Letters)杂志上。

序言中未曾提到的5部小说是:《残秋的下弦月》《“火”车》《灯》《黑夜》和《差半车麦秸》。施蛰存的《残秋的下弦月》是一部描写女性心理与行为的小说,讲述了一对年轻夫妻困窘的日常生活,丈夫卖文为生、囊中羞涩,妻子病中忧闷、在回忆中度日;老舍的《“火”车》记述了除夕之夜疾驰的火车车厢里一场惨烈的火之屠杀,以及旁观者的冷漠无情与麻木不仁;《灯》与《黑夜》皆出自沈从文之手,《灯》中屋主人为来访的青衣女子讲述了一个与灯有关的故事,《黑夜》描述了部队联络员罗易与同伴暗夜行路,在经过敌人重重哨卡之时,罗易将生的机会留给了年轻的同伴;姚雪垠的《差半车麦秸》以一个邋遢乡下人的绰号为小说标题,讲述了起初被误当作汉奸的乡下人“差半车麦秸”在八路军游击队里的生活经历,体现了抗战中农民阶级的觉醒与成长。

总体观之,这11部入选作品具备以下特征:其一,题材多样、情节残酷。这些小说中既有批判现实的题材,如《风波》《抛锚》《“火”车》《脊背与奶子》;亦有以抗日为主题的故事,如《黑暗》《鹭湖的忧郁》《红裤子》《差半车麦秸》;还有描写普通人生活的作品,如:《残秋的下弦月》《灯》。这三类小说互补互构,从多个侧面记述了20世纪上半期中国不同社会群体的生活境遇与思想情感,向西方读者展现了一幅多元、立体且富有一定深度的中国社会图景。此外,诚如袁、白二位所言,小说里残酷的情节比比皆是,对此无需原谅也不必指责。《抛锚》结尾处众人绑了穆三,装入麻袋,“驶到海心,呐一声喊,扑通一声,麻袋掷入海中”;《脊背与奶子》中,长老爷命令任三抽打任三嫂,“在打烂了的红肉上面,深深地烙着竹节的印记,白色大布衣上糊着红色的血”……借此,西方读者得以了解并直面那时中国严酷丑陋、动荡不安的社会现实。其二,首尾呼应,民智渐开。《现代中国小说集》始于鲁迅的《风波》,终于姚雪垠的《差半车麦秸》,两位编译者如此安排可谓匠心独运。《风波》讽刺了彼时中国农村封建统治依旧、农民愚昧无知的落后状况,进而突显了启迪民众觉悟的重要性与迫切性。与《风波》相呼应,小说《差半车麦秸》记述了由一个愚昧懵懂的邋遢农民成长为勇敢干练的革命战士的经历,展现了人民大众在革命与战争的历练中,灵魂在觉醒、希望在萌生。这或许也是小说《差半车麦秸》入选并作为压轴之作的原因之所在。

2.小说文本的翻译

小说文本的翻译乃是两位译者中西合璧双重文化立场的又一集中体现。

一方面,两位译者非常注重保存汉语原文的原汁原味。如对“炕”字的翻译,原文文本中“炕”字共出现30次,其中16次译为“k’ang”,3次译为“bed”,1次译为“it”,10次未译。为了让目标语读者对中国的“k’ang”有所了解,译者还在小说《抛锚》译文的文末添加了一个有关“k’ang”的英文注释;再如对粗语“妈的”的翻译,原文文本中粗语“妈的”的使用频数高达23次,其中有4次出现在句首或句尾相对独立的位置,译者遵照原文习惯,将其直译为“Mother’s”。其余19次该词出现在句子中间,起到加强语气或表达情绪的作用,均未单独译出。

另一方面,两位译者也十分重视目标语读者——英语文化读者的阅读感受。对小说原文进行了大幅删减与部分增补。

据笔者统计,11部小说删减之处共计493行,增补之处共计85行。首先来看对原文的删减,大体包括两种情形:其一,删除无关宏旨的叙述。如《脊背与奶子》第二节伊始,作者借缪白眼老板之口详细描述了任三嫂被抓回的经过。英文译文将讲述悉数删除,直接从抓回任三嫂后长老爷与众人商议如何处置任三嫂开始,删减部分共计882个中文汉字(39行)。与之类似,小说原文结尾处,译文在任三嫂夜逃部分便已作结,删除了其后长太爷报复无门的一幕,共删减209个中文汉字(15行)。其二,简化叙述策略。《灯》原本采用了嵌套式的叙述策略,由屋主人为来访的青衣女子讲述了一个与灯有关的故事,小说情节在两层叙述之间穿梭:第一层,屋主人与青衣女子的故事;第二层,围绕灯展开的屋主人与老兵的故事。英文译文直接从屋主人与老兵的故事开始,只字未提小说原文首尾处所讲述的屋主人与青衣女子的故事,所删减的内容共计1188个中文汉字(46行)。此处,这种适当减少叙事层次的做法在一定程度上使得故事情节更为直截了当,小说内容更为紧凑简洁。然而遗憾的是,如此一来,小说原文别具特色的叙事技巧便消失无踪了。就西方读者的阅读体验而言,当他们遇到小说中漫谈这类无关宏旨的叙述时,便会不耐烦起来。于是乎,从西方读者的阅读体验出发,删减冗余情节不失为增强小说可读性的有效方法。

再来看看对原文的增补。其一,增补人物对话,使人物形象更加具体鲜活。《差半车麦秸》的英译本里,在“差半车麦秸”决定留下参加游击队之前,译者添加了队长与他之间的一段对话,共101个英文单词(9行),突显了游击队员和蔼友善、为他人着想的正面形象。其二,增补过渡句,使译文更加顺畅、易读。《脊背与奶子》第三节开始处,译文增补了两个过渡句:It was decided to punish her;She would be brought to judgement before the clan-leaders at the ancestral shrine.第一个句子总结了上文的内容,即:任三嫂被抓回之后,长太爷决定狠狠地惩戒她。第二个句子则开启了下文的内容,即:在供奉祖宗牌位的神龛面前公审任三嫂。显然,此处增补的两个句子发挥了承上启下的作用,增强了译文的条理性与可读性。

本文较为系统地考察了袁、白两位译者在20世纪40年代合作完成的《现代中国小说集》,其联手共同翻译的经历对当下中国文学“走出去”亦具有一定的启发意义。

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。