图像证史:《鲁迅全集》文前插图的变迁(1938—1981)

英国文化史学家彼得•伯克在其经典名著《图像证史》中这样描述图像的作用:“绘画、雕像、摄影照片等等,可以让我们这些后代人共享未经用语言表达出来的过去文化的经历和知识。它们能带回给我们一些以前也许已经知道但并未认真看待的东西。简言之,图像可以让我们更加生动地‘想象’过去。正如批评家斯蒂芬•巴恩所说的,我们与图像面对面而立,将会使我们直面历史。”[1]《鲁迅全集》自1938年版即已在文前配备大量插图,中经1958年版,到1981年版,四十三年间这些插图经历了怎样的变化?提供给我们哪些“也许已经知道但并未认真看待的东西”?让我们“想象”怎样的过去?直面怎样的历史?插图对于传主鲁迅发挥着怎样的作用?与《鲁迅全集》正文又有着怎样的关系?这些问题前人几乎未有关注,本文尝试对此作一些探讨。

一、纪念与建构:鲁迅形象的生成

《鲁迅全集》文前放置鲁迅的相关插图在保存史料之外,首要的意义是纪念。鲁迅逝世后,留存其照片作为纪念频频被其好友门生提及。1936年10月28日许寿裳在信中提醒许广平:“豫才兄照片画像木刻像等及其生前所用器具文具,无论烟灰缸、茶杯、饭碗、酒杯、筷子及破笔、砚台,亦请妥善保存。所有遗物,万弗任人索散,此为极有意义之纪念品,均足以供后人之兴感者。”1936年10月22日夏传经致信许广平,附带一个请求:“假如有鲁迅先生的生前照片的话,我想请夫人给我一二张,使我好留作一个纪念。”[2]

1938年版由于离鲁迅逝世很近,文前插图的纪念意义尤其明显。迥异于后来各版以鲁迅留学时期照片起首,1938年版第一卷选取“上海寓所(一九三三—三七)”、“日常工作的书桌”、“休息的藤躺椅”、“书籍寄藏处(在二楼)、藏书室一斑”等五张照片。第一张照片以三分法构图:夕阳西下,光影打在鲁迅故居的后门,居中是对称规整的木窗棂,左三分之一上方门牌号9字清晰可见,右下三分之一的大部则沉浸在阴影之中。[3]照片优美静谧,但阴影部分似乎带有“只是近黄昏”的哀伤。第二、三、五张照片中一切如旧,桌上、躺椅旁堆积着书籍,略显杂乱,墙上挂着相片,藏书室整整齐齐,但坐椅、躺椅空空,主人已经不在了。这令人想起巫鸿在《黄泉下的美术》提及的“灵座”,巫鸿发现古代墓葬中常常出现空置的座位:“这种空座是绝不应该被忽视的,因为它们在古代墓葬中具有极其重要的意义:称为‘灵座’或‘神位’,它们代表了墓主人的不可见的灵魂。”[4]照片中的空座当然意不在招魂,却也显示着它的主人的“存在”——鲁迅是照片中不在场的在场者,是纪念指向的对象。它与1981年版第六卷第四张照片“上海大陆新邨寓所内景”形成鲜明对照,后者房间经过重新布置,书籍杂物都已不见,整洁明朗,焕然一新,但却失去了历史现场感,不再会有鲁迅在场的感觉了。

上海寓所(一九三三—三七)

休息的滕躺椅

第二卷至第二十卷的文前插图将鲁迅的人生经历回放了两次。第一次起于1903年的“断发照”,终于第十卷“一九二六年自厦门寄发之明片”。各卷插图基本与卷内作品时间同步,如第三卷文前为“一九二六年在北平病后摄”、“一九二六年秋摄于厦门”、“一九二七年任教广州中山大学时所住之钟楼”三张插图。第六卷文前配发“一九三五年与内山完造山本实彦合影”“一九三六年十月在青年会讨论木刻”。实际上,鲁迅在插图上的生命到第六卷已经接近终点,但后面还有四卷,所以依旧插入与卷内作品同步的插图。如第八至十卷为辑校古籍,文前插图为“一九零九年任教浙江两级师范”、“初居北平时寓居之绍兴会馆”、“一九二四年北平三条胡同住室中之书桌”(第九卷)、“一九二六年自厦门寄发之明片”,都是鲁迅辑校古籍较为密集的时间与场所。第二次起于第十一卷的“二十四岁摄于东京”[5]、“一九〇四年摄于东京上左许寿裳上右鲁迅先生下左邵文镕下右陈仪”,止于第二十卷“遗容”、“先生手画书面图案(一至四)”“先生手写‘全国木刻联合展览会专辑’序(木刻)”。“遗容”其实是两次回放的终点,也是纪念的终点。

纪念鲁迅是《鲁迅全集》的应有之义,贯穿于各版文前插图中,但其程度也有细微起伏。1958年版就没有延续1938年版回放人生经历的做法,第六卷第一张为“1936年摄于上海(最后遗照)”,是参加第二届木刻流动展览会时所摄,不再放置遗容照,似乎纪念的意味稍微减弱,而为“革命”所冲淡。1981年版或许由于是诞辰百年纪念,第十五卷作为鲁迅人生经历的实际结束,不仅放置了1958年版这张“最后遗照”同系列的照片:“在全国第二回木刻流动展览会上摄(1936)”,并且增加了“遗容”“殡仪”“鲁迅墓”三张照片。“鲁迅墓”以俯视角度拍摄,毛泽东书写的“鲁迅先生之墓”六个字偏居一隅,照片的中心是高大的鲁迅铜铸雕像——这是1961年铸造,以替代之前的白水泥塑像——他端坐在座椅上,接受民众的敬仰,虽死犹生,1981年版的纪念由此达到高潮,甚至可以说超越了1938年版。

鲁迅墓

在纪念的同时,这些插图也在塑造鲁迅的形象[6],如彼得•伯克指出的,“人物肖像也是一种符号形态”[7]。1938年版的插图建构的是富有生活气息、有血有肉的“人”的鲁迅,是“生活者”鲁迅,其时“革命斗士”的一面尚不明显。文前41张插图中,剑拔弩张的只有第五卷第二张“木刻像与先生题句”。木刻正中为严肃凝重的鲁迅,四周环绕各种意象:左下角插入一支巨笔,既是作为战斗的武器,构图上又是分割线;笔下垫着如碑文状的《呐喊》,笔尖站立一人两手挥舞,似乎是狂人形象,后面有两条恶犬对之狂吠;左上角两个变形的巨大的Q字,又延伸出闪电刺向阿Q样的人物;右上角则为倒立的“准风月谈”,再下则是月亮星星照耀下的山村。鲁迅在木刻旁边题辞:“曹白刻。一九三五年夏天,全国木刻展览会在上海开会,作品先由市党部审查。‘老爷’就指着这张木刻说:‘这不行。别挂了。’”木刻渲染出鲁迅战斗的场景,鲁迅的题辞又揭示了国民党的压迫,互相呼应。

木刻像与先生题句

但除了这张及少数几张[8],绝大部分都是生活照,并无明显的倾向性。尤其是两张画像、一张闲居常服照片,集中体现出满满的生活气息。第十三卷“一九二六年陶元庆为先生画像”。画像中鲁迅打领带,着西装,脸部表情温和自然,形神兼备。鲁迅生前多次表达对此画像的喜爱,并将其挂在西三条故居的墙上,大概也是因为其真实。第十八卷“日本相画家堀尾为鲁迅先生画像”将鲁迅画成一扭曲夸张的老头儿,但神情却很安详。有意味的是,大概因为是漫画[9],这张插图此后各版(包括2005年版)都不再收入,反而显示出1938年版编选的气度。第十九卷“闲居常服”照,也就是1933年5月1日在春阳照相馆拍摄的“毛衣照”,是许广平最喜爱的照片。鲁迅外面穿一件毛衣,里面套毛背心,左手叉腰,右手夹着香烟,直视前方,格外潇洒。几十年后,其孙周令飞还提起:“有相当长的一段时间,媒体是不会发表这张照片的,因为看上去有点‘小资’的情调,不像是个革命‘斗士’的形象。”[10]确实如此,1958年版就不收,1981年版第十二卷才重新纳入。

日本相画家堀尾为鲁迅先生画像

1958年版插图不多,总共只有30张,呈现的鲁迅生活气息淡化,文学家、革命家的一面凸显。这从插图的“一多一少”特点可以看出。“一多”是指1958年版手稿照片多,总计11张,如果加上《狂人日记》《斯巴达之魂》《浙江潮》的原刊照,则为14张,占总数的46%。“一少”则是合影少,只有三张,分别为第四卷第三张“1931年和一八艺社青年木刻家合摄于上海”,第五卷第一张“1933年2月和蔡元培、萧伯纳合摄于上海”、第二张“1933年9月和家属合摄于上海”,只占总数的10%。选取的鲁迅照片多为独照,共九张,占比30%。为何会有“一多一少”?当然不是缺照片,对比1957年人美社出版的《鲁迅图片集》就会发现,鲁迅合影照保存不少。这应与当时的政治环境有关。后五卷开始大量选用手稿照片,共9张,甚至最后三卷文前全为手稿照片,与前五卷形成鲜明对比,此时正是“反右运动”之后[11]。编辑为避免犯政治错误,手稿照片成为最稳妥的办法,当然也少放合影照,因为合影者难保没有政治问题。

众多手稿照片呈现鲁迅作品的原始形态、创作过程,建立起读者对于“文学家”鲁迅更切身直观的感受,这与1958年版编目删去辑校古籍、翻译而突出鲁迅的文学创作如出一辙。而手稿篇目的选择别有深意。在50年代语境中,第一卷的《狂人日记》揭示出中国文化的“吃人”本质,是反封建的力作,《阿Q正传》则已经代表了农村无产阶级要起来“革命”;第二卷的《铸剑》是复仇主题;第六卷《答国际文学社问》拥护苏联,《因太炎先生而想起的二三事》是看重章太炎的论战文章;第七卷《自题小像》是要“我以我血荐轩辕”,《斯巴达之魂》推崇尚武精神,都是与“革命”有关,强调“战斗性”,着力塑造的是“革命者”鲁迅。即便是第九卷第二张“《鲁迅书信》手稿:给许广平的信”除去是鲁迅给许广平的第一封回信外,信中内容也是强调学生要接触社会。

1981年版文前插图安排谨严,每卷四张,一共64张。数量剧增,其形象包容度也更大,有如“回到鲁迅本身”。其中有“文学家”鲁迅,也有“革命家”鲁迅;有金刚怒目斗士的一面,也有慈眉善目生活的一面。但从1981年版增加的手稿、书影照片似能看出,“革命家”、“斗士”的一面更多些。如第五卷第四张“《自由谈》、《动向》发表的部分文章书影”,第七卷第三张“《哀范君三章》”、第四张“《自嘲》”,第八卷第二张“为北京女师大学生拟呈教育部文”、第三张“庆祝沪宁克复的那一边”,第十二卷第四张谈《拾零集》出版事的“致合众书店信”,都是学界耳熟能详的鲁迅文章,这里就不再多做解读。

但是在此之外出现了一个新形象,就是“世界的鲁迅”,更加凸显鲁迅的国际交往与影响。1938年版此类插图有三张,分别是第五卷第一张“一九三三年在宋庆龄宅欢迎萧伯讷时摄”、第六卷第一张“一九三五年与内山完造山本实彦合影”、第十八卷第一张“日本相画家堀尾为鲁迅先生画像”。[12]1938年版已经展现出鲁迅的国际交往,但仍较为狭窄,对于鲁迅文学的国际影响力没有涉及。1958年版则很有意味,只剩两张,为第五卷第一张“1933年2月和蔡元培、萧伯纳合摄于上海”、第六卷第三张“《答国际文学社问》手稿”。这里显示出对于国际友人筛选上极度谨慎的态度,甚至连鲁迅与内山完造、山本实彦的合照都不选入,直到2005年版才恢复刊登。联系许广平、冯雪峰对于内山完造的怀疑,这可能并非空穴来风。[13]1981年版则选用了五张,分别是第二卷第三张“《藤野先生》”[14]、第五卷第二张“与萧伯纳等合影(1933)”、第十卷第二张“与爱罗先珂等合影(1923)”、第十三卷第三张“致增田涉信”、第十三卷第四张“国外翻译出版的著述一斑”。无论是数量,还是照片的质量,1981年版比前两版都有较大进步。1981年版既有老师藤野先生,也有学生增田涉;国际友人则既有英国萧伯纳,也有美国史沫特莱、伊罗生,俄国爱罗先珂。尤其第一次增加照片“国外翻译出版的著述一斑”,很可能是临时摆拍[15],画面密集布满国外出版的各语种鲁迅著作,给读者以视觉冲击,显示并强调鲁迅作品的国际影响力,因为“拍照就是赋予重要性”[16]。

国外翻译出版的著述一斑

二、消失与重现:文前插图的“变身术”

《鲁迅全集》文前插图纪念并建构鲁迅形象的同时,其中的照片“本身也被缩减、被放大、被裁剪、被修饰、被窜改、被装扮”[17]。这一现象古今中外都不乏其例,甚至照相术刚刚发明不久就已出现。1840年,希波利特·巴耶尔因为自己发明摄影未被官方承认,遂使用负像摄影法,制作了堪称摄影史上最早的造假照片《溺水者的自画像》(一名《永别了,残酷的世界》)。画面中巴耶尔半裸,装扮成对这个世界失望而投水身亡的尸体,以示抗议。“负像摄影法的普及使得像法国人格斯塔乌•李•格雷那样能用另一张底片给他的海景照片加上云彩,并且这种加工在美国的风光摄影家中很快成为一种时尚。”[18]1857年罗宾逊的《生活的两条道路》甚至使用了多达32张负片。

修图前的斯大林(后排左三)与加米涅夫(后左四)

修图后,加米涅夫从照片中消失

照片的编辑修改在政治事件与人物中尤其普遍。美国南北战争时期,摄影师亚历山大•加纳在照片中将联邦军战士的尸体移位,重新摆放他的枪,并将其改换装饰成为叛军士兵。《哈泼斯》杂志发表这张照片时,编辑又添加了更多的尸体、残破的战车以及阴暗的天空,以表现战争的惨烈。为表现林肯的伟岸,摄影师将林肯的头“移花接木”于南方政客卡尔霍恩的身体上。在苏联,“出版物应当成为党的出版物”,“写作事业应当成为整个无产阶级事业的一部分,成为由整个工人阶级的整个觉悟的先锋队所开动的一部巨大的社会民主主义机器的‘齿轮和螺丝钉’。写作事业应当成为社会民主党有组织的、有计划的、统一的党的工作的一个组成部分”[19]。毫无疑问,摄影也是“齿轮和螺丝钉”,是“党的工作”的一部分,服务于党的政治。政治人物受政治运动影响,其照片命运也随本人沉浮。如1915年俄国布尔什维克流亡分子在图鲁汉斯克区合影,斯大林头戴黑帽站在后排左三,左四则为当时的战友列夫•加米涅夫。列宁去世后加米涅夫参与高层政治斗争失败,1934—1935年被指控组织“反革命地下恐怖集团”,1936年8月被处决。此后照片中的加米涅夫被一团黑点所取代。斯大林的最大反对派——托洛茨基,在照片中与列宁并肩而立,后来发行时则只剩半个右臂。一张著名照片中,斯大林与内务部人民委员尼古拉•伊万诺维奇•叶若夫一起在运河边散布,后者被斯大林枪毙后也从照片中蒸发。风水轮流转,斯大林自己也未逃避被删除的命运。弗拉基米尔•谢罗夫创作的《列宁宣布苏维埃政权成立》中斯大林站在列宁身后,1962年作者重绘此图,斯大林被抹去。[20]

视线转回中国。毛泽东1942年在延安文艺座谈会上的讲话中提出的“以政治标准放在第一位,以艺术标准放在第二位”[21]同样适用于摄影。经过1956年至1959年摄影界大辩论,“‘政治第一’的原则得到了明确的确立,而之前大争论中所涉及的是否可以摆拍、是否可以剪切、是否可以修改等系列问题,则暗含地解决了,那就是只要服从党的政治宣传的目的,这些都不应当成为值得讨论的问题”[22]。此后至“文革”结束,这类摆拍、剪切、修改照片的事情似乎习以为常。苏珊•桑塔格就很诧异对于雷锋影像,“没有人质疑‘摄影师怎会那样凑巧出现在这个身份低下、迄今籍籍无闻的士兵一生中的各种场合’”,由此认为“在中国,一个影像只要对看它的人民有益就是真实的。”[23]原《黑龙江日报》记者李振盛也曾公开撰文反思自己“文革”期间对照片进行造假的经历。[24]“文革”中各色政治人物不断被打倒,照片也随之被剪切、修改。

在这样的政治语境中,《鲁迅全集》文前照片也打上意识形态深深烙印。“文革”后,随着意识形态的转变,在政治上拨乱反正之后,照片也恢复被剪切、修改前的原貌,作为某种“平反”后的待遇。1981年版第五卷第二张“与萧伯纳等合影(1933)”,照片中有七个人,分别是鲁迅、林语堂、伊罗生、蔡元培、宋庆龄、萧伯纳、史沫特莱。这是《鲁迅全集》第一次用“七人照”替代了此前两版另一张鲁迅与蔡元培、萧伯纳的“三人照”,也是林语堂、伊罗生重新在这张照片中“复出”。照片摄制于1933年2月17日宋庆龄住宅花园门口,鲁迅在当日日记中有记载:“午后汽车赍蔡先生信来,即乘车赴宋庆龄夫人宅午餐,同席为萧伯纳、伊、斯沫特莱女士、杨杏佛、林语堂、蔡先生、孙夫人,共七人,饭毕照相二枚。”[25]“照相二枚”也即“三人照”和“七人照”。但建国后长期以来“七人照”被修改为“五人照”,林语堂与伊罗生在照片中成为阴影与墙壁。从1951年9月上海出版的《文艺新地》第一卷第八期起,中经1957年人民美术出版社出版的《鲁迅图片集》,到1977年3月北京鲁迅博物馆编辑、文物出版社出版的《鲁迅》照片集、上海人民出版社1977年5月出版的《鲁迅图片集》,都是“五人照”。

与萧伯纳等合影(七人照)

与萧伯纳等合影(五人照)

为何如此?这主要与建国前三十年对林语堂、伊罗生的政治评价有关。林语堂1929年以后因为志趣、性格逐渐与鲁迅疏远乃至交恶,又因为提倡幽默、闲适文学,被鲁迅撰文批判;政治立场上是自由主义,与胡适等交好,1936年又移居美国,因此新中国成立后林语堂被定性为“反动文人”。如1958年版《鲁迅全集》在《论“费厄泼赖”应该缓行》的题解中写道:“在那时,林语堂的反动面目还没有十分明显地暴露,但已经屡次自己声称是自由主义者,他的反动思想的本质已经透露在那时和那时以前发表的一些文章中;他那时一方面和鲁迅有来往,一方面和现代评论派也保持着联系……林语堂的这种论调,和当时积极地为帝国主义与军阀服务的现代评论派人们的反动言论,是基本上一致的。”[26]伊罗生则是因为被认为与托派关系密切,在20世纪30年代就受到上海地下党的冷落与批评,建国后与其他托派一样,名字本身就是禁区。[27]作为“反动文人”的林语堂和有“托派分子”嫌疑的伊罗生当然无法与鲁迅同框。“文革”结束后,随着对极左思潮的批判,历史人物也面临重评。1981年版《鲁迅全集》在《论“费厄泼赖”应该缓行》中为林语堂出注,简单介绍其生平经历,对于和鲁迅的关系,注释为:“后因立场志趣日益歧异而断交”,对其政治表现评价是“为国民党反动统治粉饰太平”。尽管还留有“尾巴”,但至少已不是“反动”文人。伊罗生在宋庆龄的帮助下,于1980年10月受中国作协邀请,访问中国,这也标志着重新受到接纳。于是,1981年5月29日宋庆龄逝世,新华社编发了一组关于宋庆龄的照片,“七人照”首次在出版物公开亮相。[28]1981年版《鲁迅全集》紧随其后。

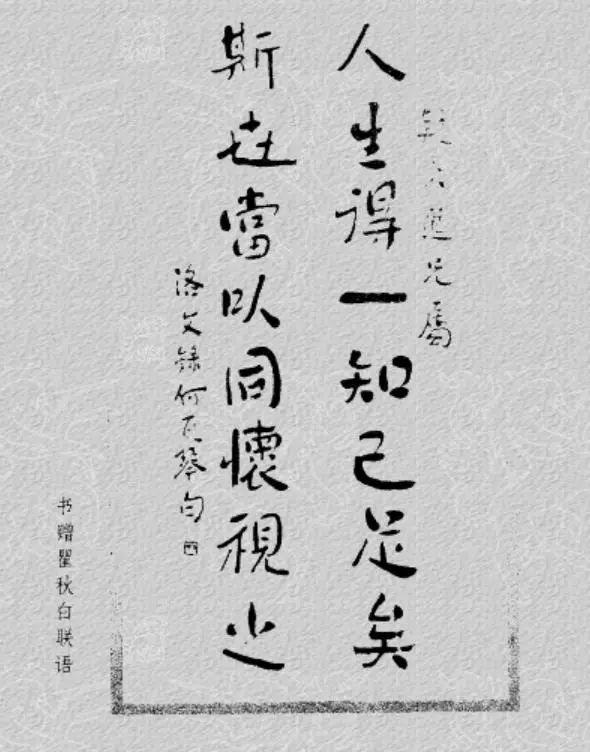

人物的重新出现作为政治评价发生转变的标志,“七人照”并非孤证,1981年版还有两张照片需要讨论。一是第五卷第三张“书赠瞿秋白联语”。自从1964年毛泽东对李秀成自述和瞿秋白《多余的话》的批评,瞿秋白被定性为党内叛徒,“文革”期间瞿秋白及其父母墓被砸毁。“文革”结束后虽然历经曲折,瞿秋白正式平反要等到 1982年9月中共第十二次全国代表大会中纪委的报告,但事实上的平反在1980年已经开始。是年6月17日,中国文联、中国作协和中国社会科学院在人民大会堂联合举行座谈会,纪念瞿秋白就义45周年,周扬在会上讲话,高度赞扬瞿的一生。1980年10月19日,中共中央办公厅发出了转发中纪委《关于瞿秋白同志被捕就义情况的调查报告》的通知,认定《多余的话》绝不是叛变投降的自白书,标志着对从1964年就开始罗织的“瞿秋白自首叛变案”的平反。[29]考虑到第五卷的发稿时间也是1980年[30],基本与瞿秋白平反同步,1981年版《鲁迅全集》特意挑选鲁迅给瞿秋白写的条幅,昭示鲁迅与瞿秋白生死知己的关系,似乎有确认与加持瞿秋白平反的作用。

书赠瞿秋白联语

二是第七卷第一张“在日本时与绍兴籍同学合影(1904)”,也就是1938年版第十一卷第二张“一九〇四年摄于东京”,后者在照片名中还标出了合影四人的名字,即“上左许寿裳上右鲁迅先生下左邵文镕下右陈仪”。当时陈仪任国民党政府福建省主席,照片中列出名字并无妨碍。但1958年版不再收入这张照片,上文也已提及,与当时政治运动频繁有关,此时陈仪作为前国民党高官,自然不适合出现。1981年版照片重新发表,也与陈仪的重新评价有关。1980年6月9日,中共中央统战部、中共中央调查部共同作出结论,“报经中央批准,追认陈仪先生‘为中国人民解放事业贡献出生命的爱国人士’”[31]。

但“平反”有其限度。1981年版仍出现了将人物剪切的现象,这就是第十卷第二张“与爱罗先珂等合影”。照片摄于1922年5月23日,本来有七人,保留下来只有六人,周作人被剪切。1957年人民美术出版社《鲁迅图片集》与1976年文物出版社《鲁迅》影集中收入照片也是如此。原因不难猜到,周作人是汉奸。尽管拨乱反正、思想解放,但政治上仍有红线。1981年版《鲁迅全集》注释中大部分人物都已不再“戴帽”,去除了1958年版常见的阶级身份、政治立场判断,但对于极少数“汉奸”“叛徒”“反动文人”则仍给以特别说明。如15卷日记人物注释中“周作人”条目在最后加上:“抗战中堕落为汉奸。”[32]汉奸在1981年尚无法享受在公开出版物亮相的权利。[33]例如,直到1984年才有第一本公开署名“周作人著”的图书出版,即许志英编、上海文艺出版社出版《周作人早期散文选》。[34]

与爱罗先珂等合影(1923)

余论

苏珊•桑塔格在《论摄影》开篇谈及书籍与照片的关系时写道:“数十年来,书籍一直是整理(且通常是缩小)照片的最有影响力的方式,从而如果不能确保它们不朽,也确保它们长寿——照片是脆弱的物件,容易损毁或丢失——以及确保它们有更广泛的阅览者。”[35]各版《鲁迅全集》的编者精心挑选、编排文前插图,既是以此保存史料,纪念鲁迅,也在建构鲁迅的形象。1938年版呈现出鲁迅生活化的一面,1958年版则更为强调其文学家、革命家的一面,1981年版更为包容,又增加了鲁迅国际化的一面。而照片的修改史,也是意识形态的变迁史,具体到1981年版,人物的恢复、重现以及被裁切,也是“平反”及其限度的显现。文前插图与正文一起,见证着历史。

最后要指出的是,本文的这些尝试或可归并入一种研究路径,即以图像学∕视觉文化理论切入鲁迅研究。这一领域已有先驱和同行者。黄乔生的《“开麦拉”之前的鲁迅——鲁迅照片面面观》[36]是较早系统性研究鲁迅照片的成果,行文中虽没有刻意运用图像学的理论,但对于鲁迅照片的整体梳理仍给后来者以很大启示。同年,陈力君在《图像、拟像与镜像——鲁迅启蒙意识中的视觉性》[37]中引入视觉文化理论,发现鲁迅文化实践中先后历经绘画、摄影、电影三种视觉形态,恰与中国20世纪视觉文化演进路径相一致,也即从图像到拟像再到镜像,并从“凝视”的角度重新阐释了鲁迅的观看与启蒙机制。陈力君提醒我们,在文字之外,需要关注鲁迅的视觉∕图像实践。此后,他以鲁迅的影像研究为切入口,持续产出系列研究成果。[38]陈洁的《照相与肖像画——论鲁迅杂文中的元图像》[39]将米歇尔的“元图像”概念引入鲁迅杂文研究,指认鲁迅笔下的照相、肖像、插图等为元图像,并论证鲁迅是图像证史的先驱。任杰在新近发表的《“鲁迅图式”的生成机制与表意逻辑——对20世纪40-70年代鲁迅图像的一种考察》中不仅系统梳理共和国前三十年鲁迅的基本视觉形象及鲁迅图像的修辞方式,更在第三部分借用贡布里希的“图式”概念,将这种修辞方式提炼为“鲁迅图式”,并得出结论,认为这种图式“不止是艺术家个体对鲁迅的描摹与想象,更大程度上是在艺术家与政治主导的社会语境的互动耦合关系下对鲁迅的表现和重塑”[40]。这些研究成果精彩纷呈,但相比于鲁迅生前丰富的图像∕视觉实践以及身后世人对他的不可计数的影像式纪念,仍是杯水车薪。图像学∕视觉文化理论切入鲁迅研究,具有广阔的空间,等待后来者进入与开拓。

注释:

[1] (英)彼得•伯克著,杨豫译:《图像证史》,北京大学出版社,2008年版,第9页。

[2] 周海婴编:《鲁迅、许广平所藏书信选》,湖南文艺出版社,1987年版,第291页、269页。此外,吴渤、蔡斐君亦有同样诉求表达,见同书第363、394页。

[3] 这里要感谢上海鲁迅纪念馆施晓燕老师的指教。据其指教,之所以选择拍摄后门,是因为“当时出入基本都用后门”,而从太阳照射角度可以看出,这是“夕阳”。

[4] 巫鸿:《黄泉下的美术》,三联书店,2010年版,第66页。

[5] 实际上这张照片是截取后一张照片放大,并非独照。可以对比黄乔生:《鲁迅影集1881—1936》,人民文学出版社,2018年版,第6—7页。

[6] 此处受黄乔生先生文章启发。参见黄乔生:《“开麦拉”之前的鲁迅——鲁迅照片面面观》,《鲁迅研究月刊》2009年第12期。文中指出:“鲁迅照片在其形象树立过程中起到了不可忽视的作用。”

[7] (英)彼得•伯克著,杨豫译:《图像证史》,北京大学出版社,2008年版,第26页。

[8] 当然,“断发照”和两张木刻相关的照片(第四卷第二张、第六卷第二张)除外,但即便如此,具战斗意义的照片仍是少数。

[9] 此处感谢王锡荣先生赐教,他也认为堀尾的漫画一般不用于正式场合。

[10] 屈建军:《周令飞:还原一个更真实的鲁迅》,《中国档案报》2016—10—17。

[11] 1958年版第6卷版权页出版时间为1958年4月,第7卷为1958年9月,第8卷为1957年12月,第9卷和第10卷都为1958年10月。

[12] 第四卷第二张“一八艺社暑期木刻演讲会”照片中有内山嘉吉,但此照片重在中国木刻成员,各版都有收入,故不纳入计算。第十八卷虽为两张,实为一张照片的正反面。

[13] 1975年7月5日王士菁致叶淑穗信件提到:“不过,有一些,许先生是持怀疑态度的。她说:解放后,有次内山来中国,在北京饭店见到了许先生,内山哭得很厉害,情况不正常,似乎有点内疚的样子。许先生说:他可能在日军侵略我国这件事情上(包括抗战前夕、抗日期间),做了一点不太好的事情,但究竟做了什么不好的事情,许先生在当时也没有进一步去查问。她只是对我说了,叫我在有关内山的评价时,保留一点分寸。”参见北京鲁迅博物馆编:《王士菁纪念集》,人民文学出版社2018年版,第185页。既然王士菁都知道,冯雪峰更是应该知道此事的。

[14] 实际包括两张照片,1981年版将两张作为一页,统一命名为“《藤野先生》”,2005年版则分别命名为“《藤野先生》手稿”、“藤野先生像及题字”。

[15] 查1957年人民美术出版社版《鲁迅图片集》与1976年文物出版社版《鲁迅》影集都没有收入这张照片,从画面来看似乎也是临时凑集图书摆拍。

[16] (美)苏珊•桑塔格:《论摄影》,上海译文出版社,2018年版,第26页。

[17] 同上书,第3页。

[18] 一尘译编:《助纣为虐:电子技术与摄影造假》,《新闻与道德》,1993年第3期。

[19]列宁:《列宁全集》,第2版,第12卷,人民出版社,2017年版,第93页。

[20] 以上关于斯大林时期的史实,参考《老照片:斯大林时代的修图术》,作者不详,见https://fotomen.cn/2012/05/10/ps-old/。

[21] 毛泽东:《毛泽东选集》,第三卷,人民出版社1991年版,第869页。

[22] 黄健:《影像的政治与艺术——谈革命年代的摄影》,《艺术学界》2013年第2期。

[23] (美)苏珊•桑塔格:《论摄影》,上海译文出版社,2018年版,第167页。

[24] 参见李振盛:《两张“文革”假照片》,《南方周末》2008—03—27。

[25] 鲁迅:《鲁迅全集》,第16卷,人民文学出版社,2005年版,第361页。

[26] 鲁迅:《鲁迅全集》,第1卷,人民文学出版社,1956年,第560页。

[27] 参见李辉:《伊罗生: 在托洛茨基与斯大林之间——卷进中国革命漩涡的美国记者》,《世纪》1999年第12期。

[28] 参见倪墨炎:《鲁迅照片出版的曲折历程》,《档案春秋》2008年第6期。

[29] 参见雷颐:《孤寂百年:中国现代知识分子十二论》,广西师范大学出版社,2015年版,第311—320页。

[30] 参见王仰晨:《鲁迅著作出版工作的十年》,《鲁迅研究月刊》1999年第11期。在这篇文章中,王仰晨提及1980年“四月十二日,第三卷发稿……迄于年底,除十二、十三、十六卷外,发稿工作陆续完毕”。

[31] 严如平、贺渊:《国共两党对陈仪评价之对比》,《百年潮》2012年第5期。

[32] 同上书,第15卷,第480页。

[33] 有一点需要注意,1981年版人民美术出版社出版的《鲁迅画传》中周作人的照片是完整的。《鲁迅全集》或许由于林辰、王仰晨等对于周作人的态度,所以裁切了,还是只是一个失误?

[34] 刘悠扬:《周作人著作出版小史》,《深圳商报》2011—08—30。

[35] (美)苏珊•桑塔格:《论摄影》,上海译文出版社,2018年版,第3页。

[36]黄乔生:《“开麦拉”之前的鲁迅——鲁迅照片面面观》,《鲁迅研究月刊》2009年第12期。

[37] 陈力君:《图像、拟像与镜像——鲁迅启蒙意识中的视觉性》,《文学评论》2009年第3期。

[38] 如陈力君:《史料拓展与“鲁迅影像”的建构》,《文艺研究》2014年第7期;《论20世纪七八十年代的连环画中的鲁迅形象》,《中国现代文学研究丛刊》2018年第9期;《论“鲁迅影像”中的绍兴空间营构》,《学术月刊》2020年第1期。

[39] 陈洁:《照相与肖像画——论鲁迅杂文中的元图像》,《中国现代文学研究丛刊》2021年第3期。

[40] 任杰:《“鲁迅图式”的生成机制与表意逻辑——对20世纪40-70年代鲁迅图像的一种考察》,《鲁迅研究月刊》2021年第5期。

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。