东西之间:“从震旦到复旦”前后的南从周

作为马相伯(1840-1939)的对立面,法籍传教士南从周(Félix PERRIN)在“从震旦到复旦”的历史叙述中,长期以来多被描述成一个“西方民族主义者”,“长期仰仗西方教会”甚至“西方中心主义者”。然而随着他的传记讣告被发现,尤其是他生前的日志被公开,我们得以全面认识这个“反派人物”以及同会兄弟对他的评价。本文尝试通过法文期刊《中国通讯》(Relations de Chine)中的《南从周讣告》,写出法国人眼中的南从周,并详述从他个人日志中摘录的,在“从震旦到复旦”进程前后的史实,并通过对其一生的描述,还原一个历史上真实的南从周。同时,也从南从周的角度分析“从震旦到复旦”的真正原因,进一步认识“从震旦到复旦”这段历史的偶然性和必然性。

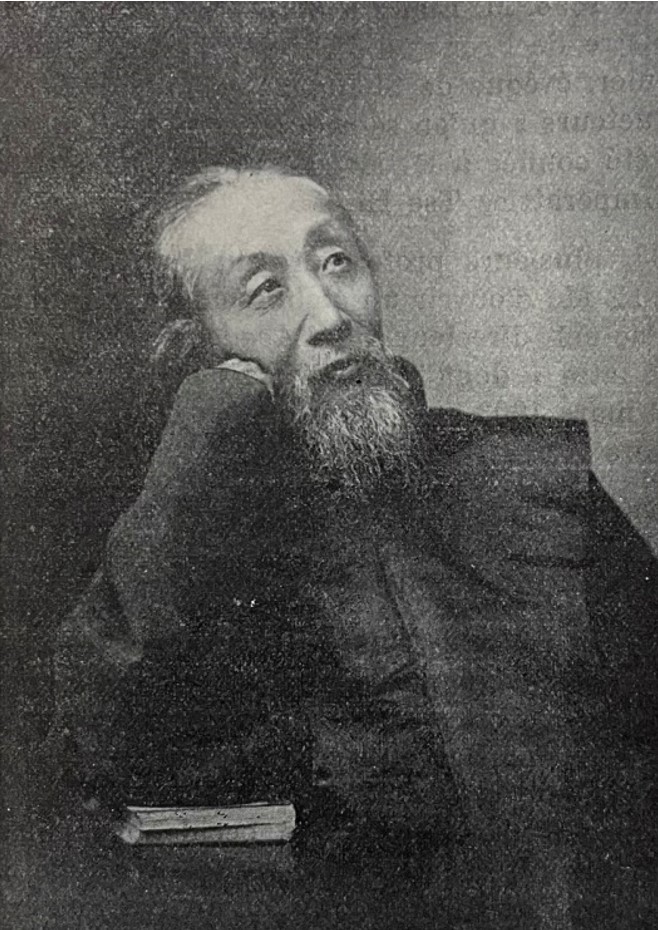

南从周(Félix PERRIN)

一、以往中外文献中的南从周

近代著名教育家马相伯先生于1902年底在徐家汇天文台裙楼中创办震旦学院,次年春开学,直至1905年春因与时任学监法籍传教士南从周不睦,率领一众师生出走徐家汇,创办复旦公学。这段经历在马相伯晚年口述《一日一谈》中以“从震旦到复旦”一篇访谈中呈现,后世叙述此事端不仅将其视为复旦创校最大机缘,同时也将南从周定格在“西方民族主义者”等负面形象之中。中文文献方面,多据《马相伯年谱》中对南从周“尽改旧章”的描述,并加上作者自己的民族主义情绪。如1981年曹宠的《马相伯和复旦》,在描述“从震旦到复旦”的变局时,南从周均作为一个与马相伯对立的负面形象出现(曹宠.马相伯和复旦[J].复旦学报[社会科学版],1981[02]:96),在不同的文献中,南从周有时被描述为“命令马相伯去医院养病,由他来管理学院中的一切事务。实际上,是赶走马相伯,夺取学院全权”,还说他“妄图把中国学生训练成法帝国主义的奴才”(赵少荃.复旦大学创立经过[J].上海高教研究,1984[02]:30);有时又说他“仰仗着教会势力的庇护,逼迫马相伯住院养病,擅自更改学院性质,篡夺了校政”(张振华.从“震旦”到“复旦”[J].咬文嚼字,2002[01]:17)。

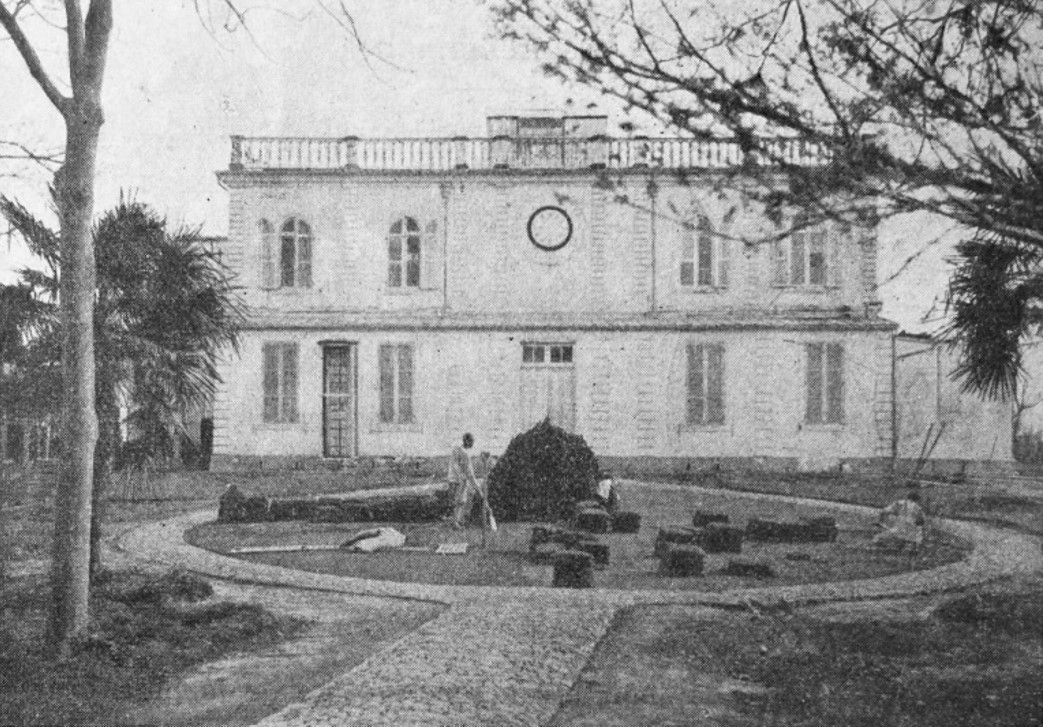

1903年震旦学院所在的原徐家汇老天文台

近年来,随着史料的进一步发掘,“从震旦到复旦”的研究逐渐从“激进的民族主义情绪”转向还原史实。李天纲的《从震旦到复旦:清末外语教学与民族主义》一文,令南从周的形象稍有改观。作者通过事实清理和人事查证,整理出从“震旦到复旦”过程中,南从周与马相伯矛盾的导火索——“英法语之争”,并明确指出在该过程中“有英、法文之争,但因外语教学而导致的‘民族主义’情况是没有的”。这也是目前能找到的文献中,率先公开提出将“从震旦到复旦”与民族主义剥离的文章。任轶的《马相伯与耶稣会博弈下的震旦学院(1903-1095)》一文,通过全面整理、综合分析上海市档案馆、耶稣会巴黎省档案馆以及罗马耶稣会总部、梵蒂冈罗马教廷等处的相关档案,得出了最终马相伯与南从周的矛盾的核心其实是“对‘西学’的认知差异导致了双方不同的精英培养策略”。文中对南从周的描述逐渐趋于中性,不再将其个人置于马相伯的对立面。周仁伟在《震旦杂志》所登《中西文化与教育交流的见证》一文中,将矛盾简述为南从周“试图对学校进行变革,激起师生不满”。 2018年,复旦大学的学生剧社排演过话剧《天地玄黄马相伯》,剧中虽然将南从周定义为反派,但剧情介绍中已表明他“对中国文化有不同的认识,但并没有恶意”。

二、法国人眼中的南从周

而法文文献提到了关于这场风波的另一些细节。在1918年7-10月的《中国通讯》中有一篇《中国的一所法式大学》(Une Université française en Chine)与1925年4月同刊中的一篇《中国的一所天主教大学》(Une Université Catholique en Chine)中均引用了南从周的回忆录,并提到:

第二年(1904年),南从周神父(P. Félix Perrin)被任命为学校的教务长,有两名神父和四名辅理修士协助他的工作;这时学校已经有了100名学生 。徐家汇天文台的旧房舍被让给了他们。这所年轻的学校希望在两年的课程中教授“法文、英文、德文、意大利文、俄文、击剑、舞蹈、钢琴,毋庸置疑还有拉丁文和哲学”。神父们在各种混乱中竭力维持了一些秩序。拥有总教习头衔的马相伯和那些最胆大妄为的学生相处得不好,他们想要将自己的课程强加于人,并以英文来替代法文。

法国人眼中,南从周才是当时震旦校务的负责人。与很多中文文献作者眼中“仰仗教会势力庇护”的底气不同,其实“性格决定命运”这句话对于南从周来说才更加妥当。事实上,即使是来自同一个国家的同会兄弟,都不得不承认:由于自身性格的关系,南从周不是一个容易打交道的人。一方面他的工作能力非常强,天生具有领导才能,而且行事果断,擅长随机应变;而每个硬币都有两个面,他的另一面则是喜欢指挥,热爱组织和规章制度,而且他脾气非常急,最难以忍受的是别人对他的“不听话”,对于任何“诽谤”都会让他感到非常愤怒,甚至他曾自述自己加入耶稣会的原因,便是为了抗议和更好地回应社会上对于“耶稣会士”身份的诋毁。

即使南从周本人都在日志中写道:“我希望审慎地安排所有的人和事,以达致某种规范,然而我发现很难实现,我很少会感到高兴,或者说得好听一点,我几乎从未感到满意。我是个很难相处的人,到哪里都会抱怨,很少赞美别人,始终闷闷不乐,无论是物质方面,还是精神层次,学生的作业、品行、性格,接受或是付出的教育,我们的学识,他们的成就,取得的成绩等等,我对于这一切总是感到不尽如人意。”

而与之对比的是另一边,当时担任会长的丁绍斌(Jean-Marie LOUAIL)在写给徐家汇、佘山、上海县城总铎的信中多次提到他们眼中的马相伯“虽然这位神父很有才华,但他非常难相处且善变”;“他很固执和多变”;“(马相伯)富有不可否认的非凡才华,但他很难相处,极度易怒,非常骄傲,十分健谈,极其理想主义。”——对比之下,可以发现,南从周和马相伯的性格有几分相近:一方面两人能力都非常强,都具有一定的领导才能,另一方面两人非常坚持自我,充满理想主义,同时也都“难相处” :也正是两人如此相似的性格,使南从周之后与马相伯发生不可调和的矛盾几乎是必然的。

另一方面,南从周天生具有的领导才能,能够在危急关头力挽狂澜。曾与他长期同在安徽工作的法籍传教士桑必寿(BIZEUL)在讣告中用几件事情来说明他的这个特点:

早在南从周来华之前在法国昂热(Angers)避静,一天晚上,避静的地方隔壁民居突然着火,眼看着即将烧到他们的住所。按照规定,避静期间不能说话,甚至大门也是上锁的。但面对紧急的火情,当时作为一个普通学生的他,主动担当起组织大家逃生并参与救火的责任:“他并没有迟疑,立刻一声不响地起床,和跟随他出来的同学们一起在围墙上架梯子沉着冷静逃生。还利用他对当地的熟悉,大家用手势指挥消防员们灭火”。正是他的随机应变,让他和他的同学们的人身和财产避免了一场可能的悲剧。

另一件事情是他刚来华的时候,当时他在徐家汇学习,此间他所居住的徐家汇住院(今徐家汇藏书楼主楼)发生了多起物品失窃案,南从周主动担当起了“警察”的角色,计划抓住小偷。他的许多同僚对他的这一行为并不看好,还嘲笑他大惊小怪。于是,为了激起他们对于偷窃行为的愤慨,南从周甚至扮成小偷去偷这些人的东西,让他们产生共鸣,站到他的一边。最终众人齐心协力,终于抓住了小偷。那位小偷曾在住院中工作,因欠债萌生了偷窃的想法。在南从周的带领下,众人失窃的物品被悉数追回。

除了这两件事情之外,在安徽工作期间,南从周出于一贯的防备心,在住院中放了一把来复枪,还放出话来:“他可以杀死花园里的麻雀,甚至是来花园里散步的雉鸡,最重要的是,让每个人都知道,晚上来这里钻墙偷他的宝贝是不好的行为。”很多人因之会联想到,南从周最终与当地村民起冲突,引发“教案”,可能和这把枪有关。然而事实上,这把本用来“防火防盗”的来复枪,却成了为安徽当地村民们服务的工具:当地村民来找南从周,让他帮忙射杀闯入田地的野猪,南从周一听,带上来复枪就跟着村民们走了,在寻找野猪的途中还看到一个被野猪抓伤后无法动弹的村民,赶紧让人送信回住院取急救药品用来急救,最终这位受伤的村民因抢救及时得以幸存;之后,这把来复枪又差点被村民叫去射杀误入池塘的鳄鱼。总之,当时周围的群众有什么问题都会来求助于他,他也似乎成了堂口的“热心人”。

他甚至因为急于赶回自己工作的安徽堂口,不顾天气情况和同会兄弟的挽留,执意乘船横渡巢湖,差点溺水身亡,在水中漂了一夜之后侥幸获救,他还重金感谢了所有参与救他的人。值得一提的是,最终等到救援队的时候,他对着救援的人大叫“快点,先救妇女和儿童,我们可以等”。在他获救后来到同会兄弟的住处时,首先想到的是给贫穷的船东儿子吃饭。

从以上这几件事中我们可以知道,首先南从周绝不是一个“法国民族主义者”,相反他对外来文化其实一直持有包容的态度,在安徽工作期间,在《汉学丛书》创始人夏鸣雷(Havret)的指导下,他也逐渐喜欢上了中国文化:他不仅乐意去尝试各类中餐,他的中文水平也优于同时期很多法籍传教士,他能熟练阅读各类官方的公报,之后在他在震旦大学任职期间,他也能熟练用中文和上海县城的官员和震旦的中国学生对话。此外,在《讣告》中还记录了他的英文水平:在来华之前,他曾在爱尔兰利默里克(利默里克[Limerick],爱尔兰第三大城市,西海岸最大城市,隶属于芒斯特省)的传教学校里呆了一年,并在那里刻苦学习英语,他的英语会话和读写都很好。也正是因为他出色的英语水平,在刚来上海时,他曾在虹口区当时主要招收西人的圣芳济学院(St. Francis Xavier's College)担任过学监,因此事实上他比谁都清楚英语在上海的实用地位。

圣芳济公学

其次他虽然重视组织和纪律,但绝不拘泥于此,甚至在安徽期间多次出马劝说不愿意接受新事物的中国同事。所以说把南从周归于教会中的保守派显然也是不合适的。但这样的行事风格,若事情进行顺利则相安无事,若在事情执行的过程中发生任何问题,这个“自作主张”的人也自然会成为“背锅侠”,所有的脏水都会泼到他个人身上。

如此则不难理解,当马相伯向耶稣会方面提出要派人管理震旦大学时,教会第一时间就选择了南从周:因为他负责的工作态度、出色的工作能力和领导才能,加上其之前在学校担任学监的经验,让教会必定会觉得他才是最适合震旦大学管理职位的人,而同时,这一看似妥当的人事安排也因为南从周的性格以及阅历原因,为后面的变局埋下了伏笔。

三、南从周与马相伯之间的真正矛盾是什么?

对于南从周与马相伯之间的真正矛盾,一直有很多种说法,正如之前所说,很多材料中总喜欢用民族主义的角度去理解南从周与马相伯之间的矛盾。前引李天纲《从震旦到复旦》中提出,复旦与震旦由于“改法语而分裂”。该事件确实是南从周与马相伯之间的矛盾,但南从周突然在课程改革中提出“废英重法”更像是一个导火索,其本人也绝非突发奇想。

根据震旦校史记载:“千九百零四年岁首,相伯先生请耶稣会尽力襄助,安徽传教司铎南从周被召至沪,而为震旦之教务长。南公尽改旧章,学生抗不从命,相伯先生恐以己故, 阻南公之施政,辞职而去。学生大哗,相率离校,震旦遂暂行停办。而离校学生于吴淞复创一校,曰复旦。”而此处的“尽改旧章”四字之后被很多文章引用,被用来作为南从周的“罪证”。然而就上下文而言,明显此处的“旧章”是指南从周那次遭到抵制的“学制改革”。

与他人笔下“仰仗帝国主义势力”的颐指气使的形象不同,根据《讣告》中的记录,南从周在安徽颍州收到调令的时候,他的内心是抗拒的,并在日志中写下自己更喜欢在颍州这样的话,当他服从安排来到震旦之后,他发现了更大的困难:“虽然马(相伯)以他的名声赢得了这些高层人物的支持,并赢得了这些阶层和才能迥异的学生,但这也为继任者带来了巨大的困难。”

他面对的是一个需要调整学制的震旦学院,学制改革的目标显而易见——从“译学馆”(Akademie)向常规大学转型。

也正是基于这样的困难,南从周全身心投入到了新生震旦大学的建设中。为了让震旦建设成一个“伟大的学校”,他制定了自己的计划。由于教师缺乏,经费有限的情况下,他最开始在震旦教授语言和数学。

与之前对其论述不同的是,他曾亲口对别人说,他始终认为他的这些中国学生一点不比日本学生差,甚至在中国学生与日本人发生矛盾的时候,他还曾为自己的学生出头伸张正义。

以上足可以证明,南从周和马相伯在震旦办学的根本目标是没有矛盾的,他们同样热爱这些中国学生,也同样都希望将新生的震旦大学发展成为世界一流的学校,仅因为两人国籍不同就将二人的矛盾简单归咎于民族主义是站不住脚的。

然而正是基于对完美工作的强烈渴望和工作的责任感,最终导致了他与马相伯分道扬镳。

1913年的马相伯

两人矛盾的根源其实是当时南从周与其本人对当时中国社会的误判,或者说正如前引《马相伯与耶稣会博弈下的震旦学院(1903-1095)》一文中所述,两人对于“西学”的认知不同:当时正是中国社会现代大学创立,新旧教育转折的关键时期,社会上对于“西学”的推崇都是公开的,而根据1903年《中国通讯》的记录,震旦的诞生本身也与这股“崇尚西学”的思潮有关。正是这样的社会背景,让南从周误以为,将震旦建设一流大学的方式是顺应当时中国社会的潮流,在中国社会加强“西学”的研究。在阅读了洋务派人物张之洞的《劝学篇》之后,南从周错误地认为,中国社会需要的“西学”是指西方的所有学问,并希望通过来自西方的知识让中国“从无知中走出来”。

同时出于他性格中的完美主义及其个人对于规章制度的热爱,在刚被任命为震旦教务长的背景下,他希望能尽快在学生中建立纪律,更好地管理学校。因此根据南从周的学制改革方案,改革后的震旦学制分为文学、致知(哲学)、象数(数学)、形性(理科)四科,这些课程即使在今天看来,明显偏向研究性。

但是他忽视了一点:在当时上海经济快速发展的大背景下,这些来震旦的学生并不如他所以为的那样,是为了全方面研究和学习“西学”而来,大部分人只是为了毕业后能找一份好的工作来赚钱。

因此,以“谦虚和乏味的研究”为目的的学习显然是不符合当时上海学生们的需要以及上海社会对这些学生的希冀。以英语和法语为例,这些以“赚钱”为目的的学生断不可能选择在科学和文化上见长的法语,而必定更多选择“贾人”常用的英语。同时,缺乏和中国高层人物打交道经验的南从周不顾马相伯和部分学生的反对,一味坚持这一改革方向。于是,出于研究的教学目的与出于就业的学生需求,渐行渐远。最终,这样的矛盾在“英语还是法语”的问题上爆发,之后学生集体去找前校长马相伯,继而发生退校以及舆论曝光的事件。

此时,南从周身上还有两个缺点逐渐凸显:一个来自他的性格——他一旦决定,则不容置疑,也就是上面所说的“非常固执”;而另一个则来自他之前的阅历,他无论是在圣芳济还是在安徽期间,与他打交道的,或是在沪西人,或是中国底层的村民,明显缺乏与中国高层人物打交道的经验,这也导致了他对于震旦初创时期马相伯在在华耶稣会和当时中国高层人物之间所起的“桥梁”作用认识不足。

当来自他性格的缺点遭遇来自其阅历的不足时,自然会将之前与安徽农民以及西人学生打交道的方式多少代入到震旦的教务管理中:在面对学生哗然的时候,他选择用强硬的“纪律来树立权威”,并进一步“维持秩序”。事后,连他自己都意识到了自己的错误,并总结道:只有通过“有秩序地教学”来“悄悄地获得权威”,而如果“没有权威,任何纪律都是不可能的”。

关于这次论战的结果,已有史料做了详细记载,此不赘述。经过震旦的这场风波之后,南从周开始逐渐认识到与中国高层人物打交道的诀窍,并在实践中逐渐积累了自己与中国文人打交道的经验和能力。这也可以解释他离开震旦之后,在安徽组织当地官民中西各方力量参与赈灾的史实。

南从周(前排右一)和华洋义赈会地方援助委员会,他身后的是罗炳生牧师

“震旦到复旦”的惨痛经历,看似并没有在他身上留下任何阴云,作为一个乐观的人,他依然保持所有的活力和喜悦的外表。但南从周从此意识到,在震旦初创的时代,确实需要各种资源来克服困难,其中包括需要联合上海社会的各界尤其是高层人物,才能吸引更多优秀的青年来震旦读书;尤其是让他意识到了教学工作的重要性。这也让他在震旦复校后开始努力地投入教学工作,在教师缺乏、经费有限的大背景下,他成了学校里的“全科老师”,从不缺课,教授所有的初级课程,被称为“语言机器”和“科学之钥”。

“从早到晚,他一直处于压力之下,给他那台可怜的机器施加了最大的速度。他不上课时,学生们在他的房间里围着他;课间休息时,他分发书籍、纸张等。当他不上体育课时,他会在午休时上一节素描课。他经常会一天上六小时的课。到了晚上,他会批改作业,有多少次他无法在午夜12点前睡觉!事实上,坚持这种极大的工作量是一种奇迹。”

通过每天16-18小时的教学工作,他逐渐在学生中建立了权威。在教学工作之外,他把教务长、全科教授、总学监、管家、总务等学校所有不同工作的责任结合在一起,之后,他还因为最初分配给学校的校舍已经不合适,向上级力主震旦搬迁事宜。最终于1908年将震旦大学从简陋的徐家汇老天文台旧址校舍迁至卢家湾新校舍。

震旦大学卢家湾校区第一幢建筑

同时,他逐渐改变自己,让自己更迎合中国的高层人物。他好客的举止,加上他对中国人心态的了解,对风俗习惯的尊重,都使他赢得了所有人的好感,同时也使得震旦复校之后迅速成为上海著名的私立大学。可以说震旦能取得这样的地位,与南从周是分不开的:为了吸引更多的学生来震旦,他真的是倾尽全力。

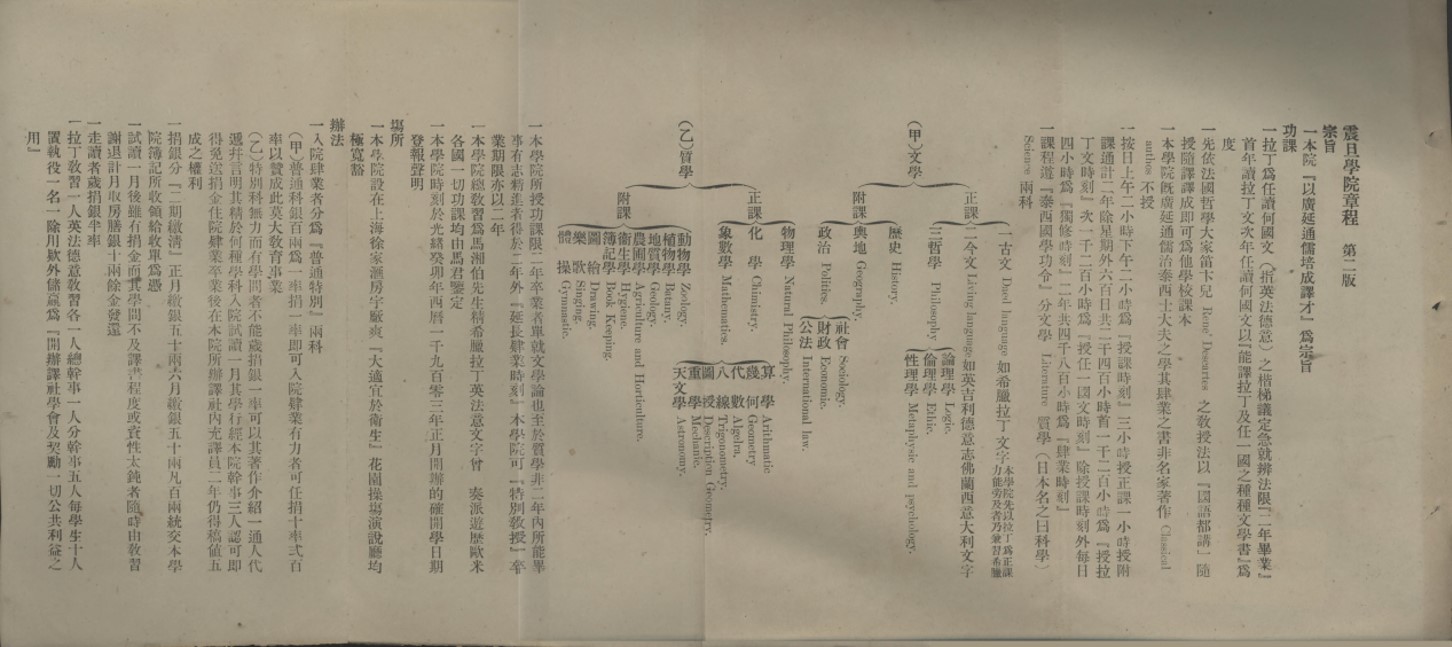

事实上,分裂之后的复旦章程显示,日后复旦大部分课程用西文教授:“除备斋本国历史、舆地、数学诸科须用汉文外,余皆用西文教授。”回看1902年震旦章程:“泰西授受各种科学均用国语、国文,本院所重在此,盖求为本国之用故也”,可见我们长期以来用带有民族主义情绪的缘由来解释“从震旦到复旦”的原因,是明显不符合历史事实的。“从震旦到复旦”的原因只是那次不符合学生需要的、失败的学制改革,最终爆发在“英语和法语”的抉择上。

1902年12月30日于《翻译世界》第二期所登《震旦学院章程》

早在当时,很多人就把矛头指向南从周,认定他应该为这场“分校风波”负责。然而正如讣告中所说:“当人们建校的时候,当人们在临时准备的时候,当各种力量驱使你的时候,所产生的这些几乎是致命的不完美。”“从震旦到复旦” 的风波发生在震旦的初创时期,作为中国的第一所天主教大学,而且还与中法两国政府相关,一方面各方都对这所大学报以期许,另一方面每个人又都没有现成的案例可循,因此,将“从震旦到复旦”的风波全部归咎于临时从安徽被调来的南从周,或者把这个矛盾上升到中外民族之间,显然都是不合适的。好在这场风波之后不到半年,震旦就得以复校。

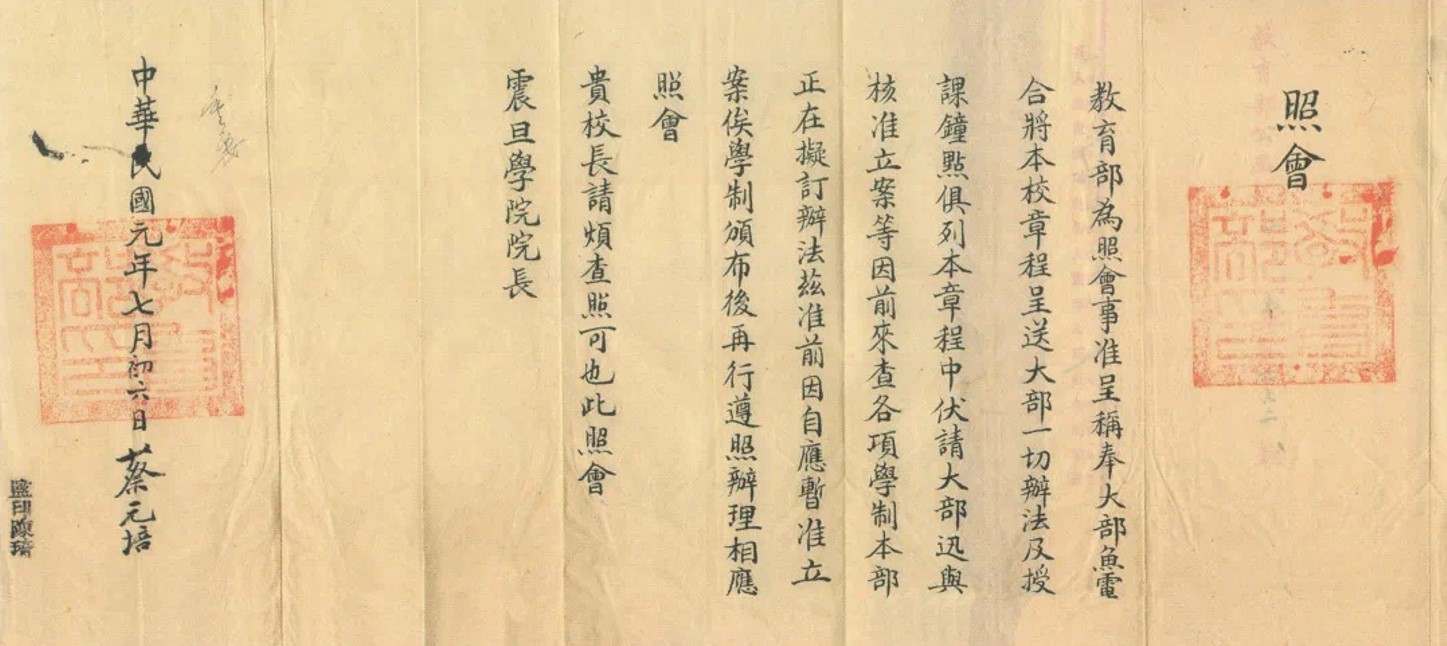

从南从周的角度,虽然他和马相伯生来国籍不同,但他与马相伯同样关心震旦,同样将震旦的学生视同自己的子女,也同样希望震旦更好地发展,如果说两人一定有什么矛盾,那顶多便是南从周和马相伯之间对于“西学”认知的差异,加上两人性格中的不完美决定他们即使知道自己判断错了,在当时也不愿意向对方妥协。但随着时间的流逝,当事人其实都做了一定程度的妥协。之后1912年,在震旦申请教育部注册的过程中,马相伯也并未计前嫌,再次出面向教育部请愿立案。

1912年,教育部暂准震旦学院立案照会

四、离开震旦之后的南从周

1908年,一纸调令把南从周又调回安徽的时候,南从周哭了,他觉得震旦就像自己一个亲手养大的孩子,因此虽然他来到震旦的时候,满心不情愿;但是当他必须离开震旦的时候,他心中则是失望和痛苦。然而,他是没有选择的……“在这个场合,他必须表现出他如同一个多么顺从的孩子。他使劲地控制着自己的感受;然而他还是为此哭泣。”

离开震旦后,他再次回到皖北地区,他会骑马16英里,去镇上的学堂给孩子们上英语课。也许这样的课程能让他想起在震旦上课的时光。

南从周生性节约。他会把最好的咖啡用来招待客人,然而在客人走后,他不允许仆人把咖啡渣倒掉,而是自己继续用这些咖啡渣喝至少一星期,直到实在淡而无味才勉强扔掉。

除上课外,他还积极投身到安徽淮北地区的赈灾中。当时皖北地区频频出现饥荒,南从周与当地的新教牧师们,以及本地官员、乡绅共同组织起饥荒委员会,并亲身投入到赈饥中,在皖北各处忙着分发救济品,赢得了所有人的钦佩。

1911年5月,南从周在赈灾过程中传染上了斑疹伤寒,最终在怀远附近去世。他的性格一直很要强:在去世前几天,他还在蒙城救济饥民。

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。