“坐对斜阳看浮云”—— 陈漱渝:我心目中的台静农

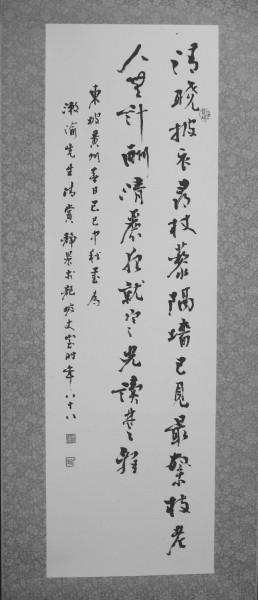

1989年秋,时年88岁的台静农题赠本文作者的行书条幅

据施淑教授回忆,台先生患食道癌住台大医院。弥留之际,特别想看《鲁迅和他的同时代人》。这本书是台先生1986年在美国旅游时在旧金山一家书店买到的,遗憾的是存放在远在美国的儿子台益坚处。施教授找遍台大附近书摊都未寻觅到,成为了台先生去世前的一大憾事。

台静农是鲁迅的文友,鲁迅私下说他“为人极好”(1933年12月19日致姚克信),又夸他的小说《地之子》“将乡间的生死,泥土的气息,移在纸上”(《〈中国新文学大系〉小说二集序》),是不多的好作家。但上世纪三十年代中期台先生就脱离了文坛。他有一首暮年诗,抒发自己的感触:“老去空余渡海心,蹉跎一世更何云;无穷天地无穷感,坐对斜阳看浮云。”

李敖是台湾有名的狂傲不羁之士,好臧否人物。除开自己,他很少夸赞其他人。1999年9月的一天上午,我应邀去他在台北市敦化南路的寓所聊天。李敖知道我研究鲁迅,又多次拜访过台静农,便对台先生进行批评:一是觉得他胆怯,渡海来台之后噤若寒蝉:二是觉得他疏懒,证据是《台静农论文集》所收文章的时间跨度有55年,平均下来每天只写了十九个字;三是愧对鲁迅,在台湾从未发表过纪念鲁迅的文章,反倒在胡适面前称“门生”和“后学”。我当即发表了不同意见,已写进我的一篇短文《在台北与李敖聊天》,收进了我的随笔《倦眼朦胧集》。但此文未能展开我对台先生的印象和看法,现特撰此文进行增补。

台先生是1946年10月28日从上海乘船抵达台北的。当年他因从国立女子师范学院辞职,生活陷入困境,由好友魏建功推荐任台湾大学文学院教授,原本只想在此歇歇脚,因时局变化,一呆就呆了整整四十四年。这些年当中,国民党当局又于1949年至1987年宣布台湾为“军事戒严地区”。实施了《台湾地区紧急戒严令》,台湾笼罩在白色恐怖下总共有三十八年。当时连法国作家左拉的作品都被禁,因为爱弥尔·左拉的中文译名中出现了“左”字;恰如清代马建忠的语法著作《马氏文通》也曾犯忌一样,因为跟马克思的姓名有一字谐音。金庸的武侠小说《射雕英雄传》在当年的台湾只能改名为《大漠英雄传》上演,因为毛泽东的词《沁园春·雪》中有一句是“只识弯弓射大雕”,台湾流行歌曲《今夜不回家》也被人举报,认为违背了蒋介石“反攻大陆”的政策。台先生在大陆时是“酒旗风暖少年狂”的左翼青年,唱过《国际歌》和《马赛曲》,筹建过左翼作家联盟北平分会(简称“北方左联”),在北洋时期和国民党统治时期曾三次入狱,其九岁长子就是在他第二次被捕之后夭折,到台湾后,台湾大学的第一任中文系主任许寿裳惨遭杀害,第二任系主任乔大壮因厌世绝望而自沉,此后代理中文系主任的台先生自然会沉默郁结,噤若寒蝉,鲁迅在《华盖集续编·空谈》中说过,“战士的生命是宝贵的,在战士不多的地方,这生命就愈宝贵”。鲁迅在白色恐怖下提倡“壕堑战”,而不主张像《三国演义》中许褚式地“赤膊上阵”。所以,对台先生的沉默郁结应该给予历史的同情,而不能苛责于个人。

台先生是不是大学者呢? 这应该是一个不成问题的问题。台先生家学渊源,接受过四年私塾教育。塾师和小学老师都是饱学之士。1919年,台先生受“五四”新文化运动影响,跟同乡同学创办了《新淮潮》杂志,提出了“立定脚跟撑世界,放开斗胆吸文明”的口号。他本人就是这一口号的践行者。他有传统文化的根基,曾在北京大学研究所国学门当旁听生。26岁之后,台先生曾在中法大学、辅仁大学、北平大学女子文理学院、厦门大学、山东大学、女子师范学院等校执教,开设过《诗经》研究、中国文学史、历代文选等课程。在台湾大学,台先生又担任了二十年的中文系主任。在台湾大学这种硕儒俊彦的汇萃之地,没有学问的人怎能立稳根基呢? 在台湾当局的“戒严”期间,台先生的新文学创作才能虽然没有条件发挥,但在书法界已卓然成为一家。他的隶书深得中国三大摩崖石刻的精髓,如“汉隶第一品”《华山庙碑》;行书得益于明末神笔倪元璐,冷逸孤傲,风骨凛然。他被尊为“台湾第一书法家”。

最令我喜出望外的是,1989年秋,台先生主动为我题写了一个条幅,题为苏东坡七律《黄州春日杂书四绝之一》:“清晓披衣寻杖藜,隔墙已见最繁枝。老人无计酬清丽,犹就寒光读《楚辞》。”黄州即当下的湖北省黄冈。1079年,苏东坡因政治冤案被放逐黄州,整整呆了四年。繁花似锦的春晨原是清丽美好的,但苏东坡心情郁结,没有办法欣赏,只能在冰寒交加的心境中读《楚辞》以抒愤懑。台先生退休后,开过书法展,作品有润格,一抢而空,我当然不会随便开口索字。事后深思,他特题写苏东坡的这首七律,我认为是他想让我及他在大陆的老友了解他在台湾的心境,有跟苏东坡被贬黄州的心境相类比的成分。作品选择了台先生最擅长的行书。他当年虽已八十八岁,但仍笔力劲健,浑朴老辣,布局舒朗,自然天成,实为书法作品中的佳品。

谈到台先生跟胡适和鲁迅的关系,李敖的说法实属妄断。台先生在北京大学就读时的确是胡适的学生,又有同乡之缘,1935年胡适还推荐他赴厦门大学任教,所以他在胡适面前称“门生”“后学”只是一种如实表达,并不含献媚取宠之意。至于他跟鲁迅的关系,既是师生关系,又是忘年之交。但当年鲁迅作品在台湾是禁书,台先生无法公开发文纪念鲁迅。鲁迅挚友许寿裳先生在台北死得不明不白就是前车之鉴。台先生对鲁迅的感情极深,珍藏了鲁迅1923年在北京女高师讲演《娜拉走后怎样》的手稿,恭录了《鲁迅旧体诗》三十九首。1990年7月,因台湾大学宿舍改建,台先生迁出了居住长达43年的温州街18巷6号“歇脚庵”,搬至同在温州街的二十五号。他的家具书籍当然有人帮忙搬运,也有弟子服其劳,他只独自抱着一尊鲁迅的陶瓷塑像,神圣而隆重地一步步迈向新居。据台先生的弟子施淑先生回忆,这尊塑像是李昂和林文义1980年在台北一家茶艺店买的,原由香港石湾陶艺馆制作,再由香港走私运到台湾。这座陶瓷像制作比较粗糙,但台先生如睹故人,格外珍惜。施淑教授是台先生最亲近的门生,又是李昂(原名施叔端)的姐姐,她的回忆当然可以采信。又据施淑教授回忆,台先生患食道癌,住台大医院。弥留之际,他要读鲁迅作品,又特别想看《鲁迅和他的同时代人》。这本书是台先生1986年在美国旅游时在旧金山一家书店买到的,他读后“为之大惊,恍然如梦,事事历历在目”(《龙坡杂文·序》)。这本书的编著者是已故挚友马蹄疾,1985年于沈阳春风文艺出版社出版。书中有马蹄疾执笔的一节:《鲁迅和台静农》,用五千余字的篇幅扼要而准确地介绍了台先生跟鲁迅的交往:提到了台先生曾编选第一本研究鲁迅的书:《关于鲁迅及其著作》,提到1932年鲁迅赴北平探亲时台先生“几乎天天陪伴在侧”,还提到在白色恐怖下鲁迅跟台静农之间的相互关怀,最后引用了鲁迅去世后台先生的唁电,悲恸之情溢于言表。施淑教授在《踪迹》一文中写道:“他一生悬念,至死方休的就是鲁迅与北京未名社的那些往事了。”遗憾的是,这本书存放在远在美国的儿子台益坚处。施教授找遍台大附近卖地下书的书摊都未寻觅到,成为了台先生去世前的一大憾事。

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。