王安忆:父亲王啸平南洋时期剧评佚文

一、海水到处有华人,华人到处有花踪

这一辑五篇父亲的小文,都与戏剧有关。前四篇写于青年时期的新加坡,上世纪40年代,大约可管窥新马戏剧的发生。《南洋年鉴》——由南洋商报编纂,1939年出版,再于1948年续编,终至1951年出版,专辟“话剧”一节,记录这新文化出世新加坡的背景。溯源到1932年“青年励志社”,之后1936年“业余话剧社“成立。据新加坡国立大学中文系杨松年教授研究所述,父亲亦参与其中,“年鉴”列举创建者名录中没有他,想当然十七岁少年不过是跟屁虫一类的角色。其中有一位“吴静邦”,巧的是,不久前其女吴达女从厦门来电话,方才知道来历,她父亲是资深马来亚共产党党员,我父亲只在外围。“年鉴”说:“中国全面抗战后,华侨热心爱国,戏剧工作者纷纷组剧团,作抗战救亡宣传,话剧运动遂于本坡飞跃进展。”以此见得,新加坡的话剧运动发轫较为晚近,与中国本土抵御外侮民族解放息息相通。

辑中《话剧中的文明戏问题》一文,提倡“清洁运动”。没有否定话剧脱胎文明戏的出身,也肯定文明戏反封建的现实主义,但它的陈旧套路潜藏堕落庸俗的危险,担负不起话剧的启蒙使命。激进政治可说是“五四”的表情,将新加坡的戏剧史纳入新文学运动大概也不为过。要知道,南洋诸地的华人,总是向故国汲取精神资源,新搭建的舞台上,演出不外大陆的创作。比如,中国旅行歌剧团演出《雷雨》。比如,业余话剧社演出《日出》,导演吴天,父亲终身尊称老师,他的儿子洪平,珠江电影制片厂导演,拍摄有《惠安女》等作品。1939年,武汉合唱团来到新加坡,演出《放下你的鞭子》,同时与业余话剧社合演《前夜》,当是苏联阿芬诺根诺夫的话剧。那时候,中国大陆的进步人士多属苏俄派,于是,传到外埠的文学艺术,左翼即成主流。2000年以后,曾去马来西亚林明旧矿,工业停产,还存留部分生活设施,包括一个小小的文化馆,窗户里传出卡拉OK的歌声,唱的是歌剧《江姐》插曲“红梅赞”。1940年,金山率新中国剧团来到新加坡,演出《寨上风云》《国家至上》,而这一年的3月,父亲离开出生地去往中国。

勿论《年鉴》中的大事记,就父亲这几篇小文,也能体现南洋侨埠对原乡的追随。报刊于1940年2月5日的剧评《论阿英的“群莺乱飞”》,中国剧作家阿英的四幕话剧,1937年5月在上海卡尔登大戏院试演,三年不到的时间来到新加坡,引起论争。阿英出生于1900年,与1919年生人我父亲差不多两代人,且来自现代文化重镇上海,年资和学养都是前辈,父亲的批评就显得鲁勇。故事写一个旧式家庭的分崩离析,人物关系及情节构成接近巴金小说《家》,和曹禺的《雷雨》也不无相似之处,甚至还像张爱玲《金锁记》,是“五四”潮流的叙事模式。在民族危亡关头,不可避免的,即便社会最小单元,都辐射向全体性的处境。从文章中得知,剧作家阿英自己表白“要以象征祖国的企图”,父亲的炮火即从这里出击,大意是人事内部的条件不足够实现预定目标,剧中人无以担负重任——“光明要放在谁的肩上呢?”这严厉的诘问中,仿佛看得见年轻的激昂的父亲,很可能,事情已经超出文学评论,而是现实的紧迫,隐喻和暗示太不过瘾,恨不得上战场拿起枪,就像另一篇小文《观舞台上的<扫射>》,陈白尘先生的街头剧在新加坡可是上了正式的舞台。父亲的观感就要客观许多,多半从演出的细节分析,我想这是合乎他对战斗戏剧的想象。

从启蒙中新生,乡愁加剧了压抑的痛楚,从时间看,距这几篇文章发表日期一月左右,他就要登船去到心向往之的“母国”。上海作家薛海翔,我们同行几十年,直到不久之前读了他的非虚构小说《长河逐日》,方才知道我们的父亲,应该乘坐同一班船回祖国大陆,真有暮然回首此人却在旷世暌违之感。他父亲是英殖民政府驱逐出境的革命者,上着脚镣押在底舱,还是那句话,我父亲只是危险的青年,尚有自由身,就在甲板上,看彩带扯断,千丝万缕风中飘舞。船渐渐离岸,驶出新加坡河口,进入南中国海。

父亲回国,是在前面说过的吴天安排之下,吴天就是《叶尼的<怀祖国>》的叶尼。父亲对“怀祖国”的感动,我想多少出于这个人,他是父亲的引路人,还因为文章写出了他的心声。显然,叶尼是个两头跑的人,情感经历的割裂,惟有相同处境方可体会。辑中最末一篇《理想的观众》,没有注明具体日期,从内容看,写的是去到新四军根据地,终于将他的戏剧事业投入战争生活,走向艺术人生。但另一方面,和生长的血缘地愈行愈远,内心其实是寂寞的的。父亲自1940年离家,直至1988 年探亲,双亲已经亡故,此后再没有去过,是近乡情怯,又像是生分。今日的新加坡,已经不是去时的那一个,在李光耀治下,整洁、富裕、制度完备、国民守法,他们却在客边,成了外国人。2002年,应教育局邀约讲课,朋友带我夜游新加坡河,大木船解开缆绳,随波而去,新加坡如石榴绽开,灯光璀璨。老大摇着橹,仿佛从史前开来,开往未来。

王啸平在北京湖广会馆

这四篇小文,摘自《马华新文学大系》,编撰者名方修,资料不详,待考;星州世界书局印行;1972年5月香港第一次印刷,总十集,五十七万五千字。据杨松年教授搜索,父亲在新加坡时期发表散文,至少一百四十一篇,“大系”所收虽有限,但世事变迁,沧海桑田,能够留下踪迹,全仰仗新马地区的文史学者不懈的努力。这工作延续至下一代,更下一代,蔓延台湾、香港、哈佛学府,遍地开花。说起来,不知道出于机缘巧合,还是某一种特定的选择,归来者的后人,至少在我了解,多有从事文学艺术的。前面提到的洪平、薛海翔;美术电影制片厂的戴铁郎,导演和动画设计有著名的《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《黑猫警长》,不胜枚举,他和父亲戴英浪一并归来,父亲排资在他们父子一前一后的中间;那班船上还有一个人,黎扬,原名林潮水,他是我们家的常客,他的孙女林奕在父亲身前供职的上海人民艺术剧院,即今天的话剧艺术中心,与她的先生童歆成立“捕鼠器工作室”,演编导众多剧目,开拓自己的观众群,这就是第三代了。

马来西亚《星洲日报》创办世界华语文学奖,名为“花踪”,两年一次颁发。典礼的闭幕曲的两句副歌:“海水到处有华人,华人到处有花踪”,一唱三叹,带有鲜明的新音乐运动的创作型旋律,久久不息,引我们回想晨曦即起的时代,光明从那里放射,天光大亮。

2023年6月26日 上海

二、父亲南洋时期剧评佚文

作者收集父亲王啸平青年时期在南洋报刊上发表的文章,这里选刊四篇,还有一篇他晚年写的《理想的观众》。

——编者注

话剧中的文明戏问题

一位在一出悲剧里面以文明戏化的夸张来创造他的角色的演员,受到了批评者的批评,而他觉得文明戏是过去曾建立了很大的功劳,所以,以为文明戏并不是要不得的东西,也是值得提倡的。

关于“文明戏”的存废问题,在理论上、在实践上都是得到了解决,可是,现在还有人在提倡,因此,我便很觉得有写一点感想的必要。

我们并不抹杀,文明戏是以反封建思想的姿态出现的。在清末政治腐败的黑暗时期,一些有志之士,在摹仿一小点外洋戏剧形式(文明戏的来源可说是由于日本的新派剧),便运用着这种能反映现实的戏剧形式。但是,及后不但被人庸俗的演出,乱七八糟的上演,而且连内容也不加以选择。就是说在形式、技巧上不加以改良,在内容也不能跟着现实的进展而进展。因此,便沦于悲惨的命运,代替它而起的便是新兴的话剧。

那末,是不是旧时的这种文明戏还值得我们提倡的,是不是我们还能迷恋着文明戏一点光荣的历史而提倡它呢?

这种论调是错误的,这种理论是阻碍话剧运动的,我们要提出清算,才能使话剧有光明的前途。

在这里,我是想提出一个“清洁运动”的口号。就是我们要把话剧里面的“文明戏”分子来个“清洁运动”。因为,文明戏的分子就是阻碍话剧艺术的分子,我们要清算它!

先打一个比喻!关于文明戏和话剧的!

达尔文的进化论告诉了我们 :一个人的成形是由于猴子、人猿进化而来的。我们又知道,话剧是文明戏进化而来的,这过程就是说一个人并不是停留在猴子、人猿的时期的,我们进步了,所以就变了人。我们已进化到一个人,是不是还要回到过去,去学习人猿四只脚跑路,不穿衣服呢?也就是说是不是我们在话剧中,还要去学习文明戏的技巧了呢?

有人说 :文明戏也是有“表演艺术”的。我不知道,这“表演艺术”是指戏剧的创作,还是指文明戏的演出技巧。

为什么呢?因为,“表演艺术”应该是指演员的表情、动作、对白等等,以演员的肉体,及其素材去创作剧种的某个角色。但是文明戏的演员是怎样进行他们的工作的呢?文明戏的演员只可说是在“表演自己”,而不是创作剧中人,创作剧本中的角色!

在这里,不妨再提出几点所谓文明戏的“表演艺术”。

噱头——文明戏的演员不管剧中是怎样的情调、怎样的人物、怎样的环境,就是一个仆人在他的主人哭得很悲伤的时候,他也不会忘记做点滑稽的噱头,必博得观众的欢笑,一而再,再而三,这是不是艺术的创造,是不是“表演艺术”的手法呢?

得意忘形——文明戏的演员不是在表演剧中人,而是在表演自己,他可以直接向观众发一篇的言论,演员愈有“天才”,他的戏剧也愈多,这更不用说到话剧的要读台词了!

糊涂——文明戏的演员是时常连自己的戏,连整个戏的故事、情节等都不十分弄清楚便登台,并不像话剧的尊重剧本。

这只是非常简略的提出几点,来说旧日的文明戏的不完美处。

所以,我们要说 :文明戏是话剧的阻碍,我们要在理论上、在实践上来清算它!

还有一个问题,就是“文明戏化的夸张”的一句话,有人对这句批评话,觉得不大明白,那也得在这里稍为解释一下。

在悲剧里,我相信如果稍带上文明戏的成分,那就足以破坏那整个的剧情。而在喜剧里面,有时则是宜带点夸张的,如对于讽刺人物的强调,不妨使使手法,以引起观众的嘲笑与憎恨,而不是“文明戏”化的夸张。这喜剧夸张的意思,可抄吴仞之先生的一段话来说明 :

“……我们须指出,喜剧里的夸张动作不在引人发笑,正也和其他剧一样是描写的作用,而夸张的动作,不过是更明朗、更表面的描写而已,这种的描写,是现实的阴暗面的暴露……”(见《剧场艺术》)

这是指夸张要有艺术的、现实的、严肃的成分,而绝不是“文明戏”化的噱头、糊涂、胡闹、非现实,非人生的那些动作表情之类。

话剧运动正在展开着,文明戏是整个被否定了!尽管有人在苦闷着“话剧没有观众”,而想以“文明戏”来救济这缺点,但是从纯理智上来说,这却不是前进,而是后退,不过,总之是要靠真正为戏剧运动的同志们更以努力!更加奋斗!

我们要使话剧不至于如文明戏那末的沦进灭亡的命运,而且更要在这口号下实践。

提高话剧的艺术水准!严格清算文明戏的成分。

(载一九四〇年三月八日《晨星》)

王啸平在新加坡,1940年回国之前

论阿英的《群莺乱飞》

上周星加坡职业剧人上演的《群莺乱飞》,如果说这剧本是象征抗战前的中国,那也不过只是在表现纷乱的现象,是消极的。这作品内容的力量,最适当是用作者“阿英”自表白的创作态度来说明:“……自己眼看着国家的土地不断的沦陷,而想吐一吐胸中的郁闷都不为环境所允许,苦恼愤激简直是匪言可喻……。”作者的消极态度便决定了作品主题的消极。然而,作者的企图是没有达到他所理想的地步,也就是说:这作品的内容,有着重大的缺点,这缺点就是作者忽略了造成这家庭的纷乱(也是作者所要象征的祖国),以至于崩溃的最主要,最大的魔力,毁于外力的侵略。也许有人要说:郑明礼不就是这方便的代表吗?那我的回答:这是不能成立的。因为,出现于《群莺乱飞》的郑明礼是在这家庭已崩溃了的时候,他是如何给观众十分模糊的印象,他是那样的消极,而出现在我们国土上的敌人,又是如何明目张胆,得寸进尺,非至灭亡我们整个民族不休,何况,明礼在全剧将结束时出现又被安祥的溜走了。

那末,且让我们抛开作者自表白要以象征祖国的企图,只从作品来评价《群莺乱飞》在描写大家庭纷乱至崩溃的成绩如何,这点也连带到上面所举的它只表现了现象,而没有透过现象去把握到作品的本质。无论是家庭,抑是个人,都是脱离不了和社会的关系,封建势力的余孽,尤其是侵略主义的进攻,把中国沦进半殖民地的命运中,这便是造成了大家庭崩溃的魔力。然而,作者没有把握到这本质,正如巴金的《家》与《春》同样的,《群莺乱飞》展开在观众面前的只是一幕大家庭的纷乱,丑恶及崩溃的表面现象而已。

《群莺乱飞》在最后,惟康叹着说:“该死亡的都死亡了!……黑暗时代马上就要过去了吧!”不错,现实是已答复了,黑暗时代已经过去(然而,再严格的说,这绝不是“马上”可过去)。但是,光明要放在谁的肩上呢?在观众面前的只有“俞慧英”和“黄惟康”。很显明的,这两个男女青年,是被作者安置在黑暗中,他们是消极的悲愤而已,而绝没有追求光明的积极行动。观众是不会相信他们,观众的脑中是不敢把未来的光明放在他们的肩上。这还比不上《家》与《春》里面,还有觉慧、琴及一班年青人在奋斗、苦干,以及《春》里面那女主人翁振起勇气去为春天的到临而奋斗。而《群莺乱飞》的作者,尽管如何用太阳来强调出一条光明的尾巴,但这和观众仍是陌生的。

《群莺乱飞》的作者还不能把握到进步的创作方法,而他的写剧的修养也还不够,这剧本比他的《春风秋雨》还更显得生硬。最显明的两大缺点:一,分场的不妥当,简直有点像文明戏般上下场,两个下、空场,再两个上这样的重复着;二,对语言应用的不适当,各角色的台词几乎是像一个在说话,同时有意把话说得像诗一样。言语的应用是一个决定作品成败的要素,高尔基曾三的提醒我们关于语言运用的重要,尤其是用对话来表现的戏剧。

我没有感到《群莺乱飞》有什么强烈讽刺。这是否指既信佛念经,说“色即是空,空即是色”而又要纳妾的“黄惟仁”,我以为也不能成为理由。人是情感的动物,大嫂既和他(黄惟仁)不洽,他对的她横行的宽容,有没有作恶作毒。第三幕酒后强抱慧英,这是更给观众对他以同情,作者并没有向黄惟仁染上了讽刺的色彩,造成他这样消极,不是大嫂的责任吗?于是,观众把憎恨落在大嫂身上了!但是,在最后,作者又让她说出这段话:“……我认定了这个家是无可救治,我认定了这个家应该毁灭……我早就看清楚了每一个人都是灭绝的象征……”,而她又暴露了毁灭这家庭的人是惟义。她被枪毙,观众是会宽恕她,甚至可怜她的。至于惟义呢?他对于他的妻自杀的流泪,及最后对惟仁的忏悔而自杀,又是全把观众对他的憎恨消散了!这不是可以看出,横贯着《群莺乱飞》的作者的灵魂是“同情”的,要向那里去看出能引起观众愤恨的“讽刺”呢?

(载一九四〇年二月五日《新流》,本文发表时用笔名“叶冰”)

王安忆的父母(王啸平和茹志鹃)结婚时合影

观舞台上的《扫射》

——青年乐心社演出

陈白尘君所作的《扫射》,是一在战区演出给难民看的剧本,它暴露着敌人的残酷和汉奸的下场,显示着逃难也是死路。这幕剧是要在演完后,激起了群众的情绪,而由宣传员起来演讲,然后把观众组织起来。

《扫射》在本坡曾由几个团体在游艺场中以街头剧方式演出,但这并不是一个适合于南洋街头的环境的,如枪声的效果要在观众面前放炮竹,被击死的难民到后来又复活(已有别客君之说明)。

在这次快乐世界的筹赈会中,“青年乐心社”又在舞台上演出《扫射》,颇收到相当的效果,这已可看出《扫射》在舞台上演出的较有成绩。

舞台上演出的《扫射》,笔者愿以一个观众的立场说几句话,不对的地方,请演出者不弃的指正与原谅。

舞台的设计方面,在敌人的炮火轰击下的战区,一切都变成为焦土,必定是东一堆西一堆的毁砖、灰土。但是,当天演出的舞台上面,只有中间的一堵墙,而且墙的色调又是红润的,像新砖的色彩,经过炮火轰炸的建筑物是会变成灰黑色的,这是我们觉得不妥处。但灯光很配合,该剧演出的灯光帮助了不少的精彩。再,就是难民中一个妇女以一白布打扎为婴孩,这是会在观众面前闹出笑话。但并不是说要一个真的去充当,而是要运用得技巧一点,不要在观众面前做得太显露。又日本兵握刺刀刺杀难民时的姿势不逼真,难民中几个国语的发音不正确。当日本兵的机关枪欲扫射时,难民一齐发出哭声,此时观众颇受感动,这一点算是成功。

最后,要谈到演出者在该剧的结局,改编了一些,当难民被射死时,多来了一群工人、农夫,于是便唱着“牺牲已到最后关头”这样的穿插,虽较热闹,但唱歌时,几十个工农一样的做作,如唱到“我们再也不能忍受”时,就一齐按着肚皮,这样太呆板,也不是话剧应有的表演。

总之,《扫射》这剧本是较适合于舞台演出的,这次“乐心社”的出演,技巧虽还不大纯熟,但已给观众有相当的印象。

(载一九三八年三月七日《新国民日报》副刊“影与剧”,本文发表时用笔名“王歌”)

王啸平戎装照

叶尼的《怀祖国》

这是一部小小的散文集,大都是以南洋的现实为题材,因为,作者是曾经在南洋住过相当的时期。

纵横着作品的最大优点,就是作者在每篇的里面,都紧紧的把握着现实,而没有如一般散文全充满着想像梦境的传统。

记得年来读了丽尼的三部曲(黄昏之献,莺之歌,白夜),及何其芳的《画梦录》《刻意集》以及芦焚、陆蠡,李广田……的散文,我总觉得散文这东西的内容是太空虚了!它大都是发泄作者的幻想、梦的想像、伤感的呻吟、个人的独白,以及对文字技巧的优美的追求等等而已,但现在,读了叶尼的《怀祖国》,却使我和以前发生了不同的感觉。

我一口气把它读完,它是那么的吸引了我。写作技巧的纯熟,与表现形式的活泼,文字的优美与有力量,在读完之后,是留下了深刻的印象,是热情的感动,现实的启示,而不是以往所读的散文那样留下空虚,如从梦境醒来般的片片浮影。

《在殖民地》,作者是巧妙的从各个小小的角度去反映出整个“热之国”(借用作者另外一篇文章的命名)的情况,并表现出蕴藏在这“永远是绿”的地方底内质,作者大胆的给它一个预示,认为这永远是绿的地方是将浸透新流了。

这里面有两篇描写着华侨救亡运动中的壮烈事件,《那件事》与《说服》。作者对题材的熟悉,在作品里面表现出生动的图画,在这里面,它创作了活生生的“事”与活生生的“人”。这两篇是报告,而且是以写优美的散文手法去描写,可说是两篇出色的报告文学。其中还有《南海的咆哮》写出南国动人的事件,人类最伟大同情的表徴——印度的“中国日”。

《无题》是作者个人的悲痛遭遇,想写出个人的悲哀。然而,作者是有着更高的热情,有个更广阔的爱,他还要跑着更远的道路,而决不去迷恋着个人的小小的损失!

“死去的孩子只生下六天便死了!我哀痛于他寿命的太短,但一想到未来悠长的,不安定的,难以照应的生活,我终于在眼泪中寂寞的微笑了!”

“死了人性的人啊!”

“终于又诅咒起自己的自私来……”(第一百零一页)

我们只要从这里便可以看出作者的整个灵魂。

《怀祖国》是作者在海外时期对热爱祖国的怀念,现在,他已在祖国的怀抱中,他又是更想念着海外,因为,在这“热之国”也曾留下了作者生命的一页,“斗争的痕迹”,而且也洒下了作者的血汗和爱液。在最后一篇《怀念》(代跋),他倾吐如何爱这“永远的绿”中的伙伴,在这里面,他写着因为他们,给他感到“世界是多末可爱啊!”

然后,他又不作个人的迷恋,在这里,我们又可从那篇洋溢着他灵魂血泪的《无题》中去得到了解……

“路必须要走的,纵使寂寞……

在黑暗中,人类是铁一样地坚硬了!”

最后,我们更可感到作者的理智与勇气:

“而今日,我们将为了世界的可爱,艰苦地活着。”(怀念)

我爱《怀祖国》正如我爱作者这热情的、坚定的、可爱的灵魂;因为,我在这集子里看出了它。

(载一九四〇年三月二日《新流》,本文发表时用笔名“萧克”)

王啸平(左)与在马来西亚槟城的侄子黄湘南合影,右为王安忆

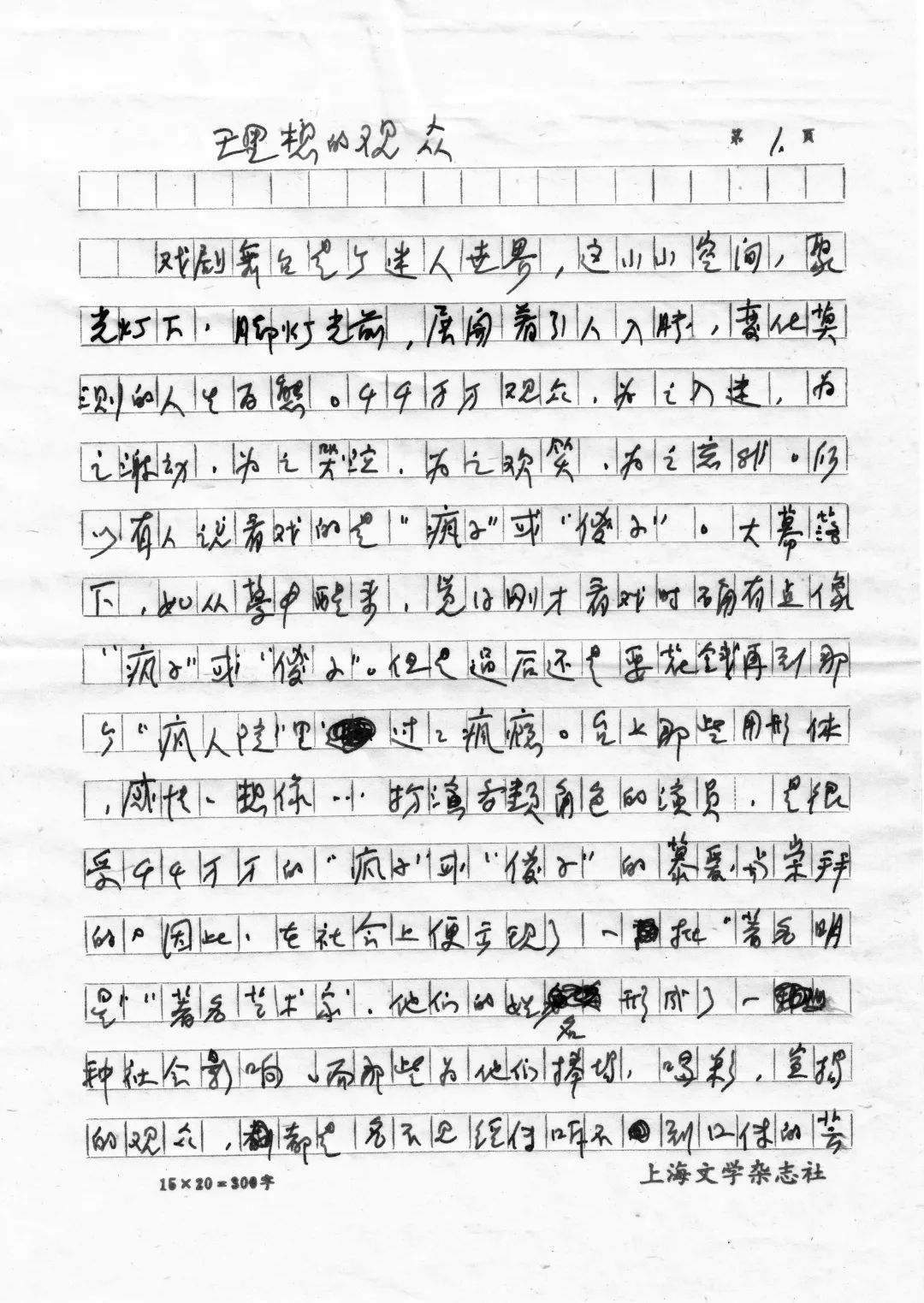

理想的观众

戏剧舞台是个迷人的世界,这小小空间,聚光灯下,脚灯光前,展开着引人入胜、变化莫测的人生百态。千千万万观众,为之入迷,为之激动,为之哭泣,为之欢笑,为之忘我。所以有人说看戏的是“疯子”或“傻子”。大幕落下,如从梦中醒来,觉得刚才看戏时确有点像“疯子”或“傻子”。但是过后还是要花钱再到那个“疯人院”里过过疯瘾。台上那些用形体、感情、想象…扮演各类角色的演员,是很受千千万万的“疯子”或“傻子”的慕爱与崇拜的。因此,在社会上便出现了一批“著名影星”“著名艺术家”,他们的姓名形成了一种社会影响。而那些为他们捧场,喝彩,宣扬的观众,都是名不见经传听不到口传的芸芸众生,古今中外只有著名的演员或明星,谁也没听过什么著名的观众。著名的观众明星,他们荣誉称号不是“疯子”便是“傻子”,这称号还得用钞票买入门票换来的。

王啸平《理想的观众》手稿之一

据闻当年哪一个国家演出《奥赛罗》,那个卑鄙无耻狠毒的雅戈引起一个军官观众无限愤怒,情不自禁地拔起手枪把他击毙在台上,他顿觉自己做错了事,犯了杀人罪,所以也用手枪自毙了。人们把他俩安葬在一起,立了一个墓碑:“理想的演员与理想的观众”。这位观众对舞台艺术的献身,真可说是登峰造极。但“理想”而己,谁也不知他是张三或李四。

观众再理想也是名不见经的。

然而,我这里要写的,却是另外一种戏剧舞台演出,它有千千万万观众,观众不知道这些演员的姓名,而演员对这些观众却无限地尊敬他们,怀念他们。

我常常在舞台后边幕窥视台下这批观众。他们或在明天、或即在看戏后奔上战场,迎着枪林弹雨和敌人肉搏,在他们即将为庄严神圣的革命理想或在战场上流血,或牺牲在沙场瞬间,他们还那样为舞台艺术着迷,有时发出笑声,有时热烈鼓掌,我在他们身上看到热爱生活革命乐观主义精神。我们这些戏剧工作者在台上担负着教育他们的宣传任务,其实,倒是台下这些观众这种精神感化教育着我们。

战前演出是这批观众,战后演出,又来了另一批新面目的观众。因为上批观众有的可能受伤到后方医院,有的已光荣牺牲,一批批新观众接着一批批老观众。他们当然不知道台上演员姓名,那时演出没有什么广告,说明书,即便台上是一名大明星,他们也不知道,而在台上的戏剧工作者面对台下这些前赴后继的革命英雄和革命先烈面前,谁会有心肝去想当什么名演员红明星呢?!

解放后,有些过去是著名的什么艺术家、名演员,在当前并没有什么贡献,但是靠着所谓“社会影响”在享受高待遇,因为他们过去的观众虽有的死去,有的尚活着。所以他们的“社会影响”还有点含金量。但是,革命战争中的戏剧工作者,他们的观众是今天一批明天又一批。今年在江苏演出,明天便到山东,天南地北,南征北战,无力形成什么“社会影响”。然而,这些无名的戏剧工作者,心灵里却终生烙印着他们那些英雄观众的形象。一次我在宿营地遇着一位刚从战场上抬下来的战士,担架员让他在村口休息,我买了包烟来慰问他们。都是革命同志,一见如故,畅谈得很开心,他知道我是文工团的便说:“你们演的那个红鼻子参军,我连看了三遍,我们全连都说这是好戏。”我没有告诉他此剧导演与演员是谁,只告诉他说作者叫李增援同志,因他是个值得怀念的剧作家。李增援,山东人,早年毕业于南京国立剧专,抗战初期他写的独幕剧《一家人》即风行全国,他参加新四军后写的小歌剧《红鼻子参军》真可说上至将军下至战士老百姓都百看不厌,华中根据地从军队文工团到地方剧团也是百演不衰。他不幸英年早逝,牺牲于日本鬼子的枪炮下。这样一位对革命戏刷有巨大贡献的人物,也与其他革命战争中无数戏剧工作者一样名不见经传也不闻于口传。

然而,这有什么关系呢!?

他们没有成为红明星名艺术家,没有形成他们的“社会影响”,然而,当人们欢呼着新中国到来时,望着烈士革命塔,遇着为新中国而战斗的老干部老功臣老战士,想到他们看过他们的戏,他们是那些红明星名艺术家不具有的最理想的观众,这些观众永远值得他们尊敬,怀念,学习。他们应感到生的欣慰,死得无憾。

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。