常任侠致李小缘书信四通考释

一

常任侠是中国近代著名的诗人、艺术史家。1904年,常任侠出生于安徽颍上县,1931年毕业于国立中央大学文学院,同年留校任教,1935年入日本东京帝国大学文学部进修,主攻东方艺术史,1936年回国并继续在中央大学任教。“七七事变”以后,常任侠至武汉国民政府军政部从事抗日文化宣传工作,1939年至重庆,担任中英庚款董事委员会艺术考古员,兼任重庆中央大学教授,在重庆期间常任侠与郭沫若、金毓黻、卫聚贤、胡小石等人共同主持了重庆江北汉墓群的考古发掘。1943年,常任侠由重庆辗转至昆明,担任国立东方语文专科学校教授,1945年,应泰戈尔邀请,赴印度国际大学讲授中国文化史,1949年回国。中华人民共和国成立以后,常任侠先后担任国务院华侨事务委员会委员、中央美术学院教授兼图书馆馆长、国务院古籍整理出版规划小组顾问等职,1996年去世。常任侠治学涉及文学、艺术、考古、民俗等诸多领域,因此交游十分广泛,这从2008年沈宁整理出版的《常任侠书信集》、《冰庐锦笺:常任侠珍藏友朋书信选》(下文简称《冰庐锦笺》)两书也能有所体现。

《常任侠书信集》由大象出版社于2008年12月出版,该书系“大象人物书简文丛”之一,收录了常任侠1934年11月至1995年10月间致顾颉刚、罗家伦、李小缘、夏鼐、周作人、傅抱石、储安平、邓颖超、廖承志、吴晗、岸边成雄等中外社会各界人士以及家人、机构团体的信件324封,内容涉及政治军事、经济外交、文化交流等。与《常任侠书信集》只收录常任侠致他人信札不同的是,《冰庐锦笺》专收他人致常任侠信札。《冰庐锦笺:常任侠珍藏友朋书信选》收录了常任侠收藏的郭沫若、朱希祖、马衡、陈梦家、李小缘、冯雪峰、老舍、田汉、程千帆、季羡林等文化、艺术、学术领域近百位人物写给常任侠的书札。《常任侠书信集》与《冰庐锦笺》两书互为补充,基本勾勒出常任侠“朋友圈”概况,这两本书中的书信不仅对于了解常任侠交游,而且对于了解中国近代文化、学术史都有着非常重要的参考价值。

《冰庐锦笺:常任侠珍藏友朋书信选》《常任侠书信集》书封

二

笔者近年来一直致力于李小缘先生的研究,因此对于《常任侠书信集》与《冰庐锦笺》两书中收录的有关李小缘先生书信十分关注。《常任侠书信集》中收录常任侠致李小缘书信2通,《冰庐锦笺》中收录李小缘致常任侠书信14通,这批书信都作于抗战时期,内容主要是关于《金陵学报》发文、川渝地区考古等事。这16通书信的数量在现存的常任侠往来书信中还是比较多的,由此也可见常任侠与李小缘先生的交往。那么常、李两位先生订交于何时呢?

从现存资料来看,常任侠、李小缘两位先生可能结识于1937年10月15日。据常任侠当日日记记载“于下街晤刘衡如先生,云金大中国文化研究所迁于本市马丁山,因为介绍李小缘君俾得阅书便利”。(见常任侠著,郭淑芬整理,沈宁编著:《常任侠日记集:战云纪事(1937-1939)》,台北:秀威资讯科技股份有限公司,2012年,第136-137页)由此可知,常任侠是通过刘国钧先生的介绍认识李小缘先生的,而刘国钧介绍常、李二人认识也是为了便于常任侠利用图书资料。彼时,抗战军兴,刘国钧、李小缘及金大部分师生、物资刚由南京迁移到屯溪,其中尤为难得的是李小缘先生负责的金陵大学中国文化研究所收藏的图书文献资料也随金大师生来到了屯溪。而根据金大的计划,人员物资在屯溪稍事修整后,经九江、长沙、武汉溯长江而上直至成都。恰巧,常任侠接受了在武汉的抗日文化宣传工作,正好也在屯溪中转。对于常任侠等从事学术研究的人来说,文献资料是非常重要的。据常任侠日记可知,经刘国钧介绍结识李小缘先生后,两人往来还是非常多的,如:1937年11月7日,常任侠、李小缘、商承祚等人同赴姚文采、吴研因的宴席;11月9日下午,常任侠到刚迁至屯溪阳湖余庄七号不久的金大中国文化研究所参观,与李小缘、商承祚谈至日暮;11月14日下午,李小缘与徐养秋、商承祚、王古鲁访常任侠,观赏常任侠所得之龙尾溪涵星砚,后又在常任侠的陪同下至古董店;11月16日上午,常任侠又来拜访李小缘,并与商承祚、徐养秋等畅谈;11月20日,李小缘与徐养秋、商承祚、王古鲁一行四人至姚文采家拜访,在姚文采家遇到了常任侠,几人一起纵谈时局。(见常任侠著,郭淑芬整理,沈宁编著:《常任侠日记集:战云纪事(1937-1939)》,台北:秀威资讯科技股份有限公司,2012年,第158-167页)此后,常任侠辗转至武汉,李小缘至成都,两位先生再度建立联系已是1939年了。

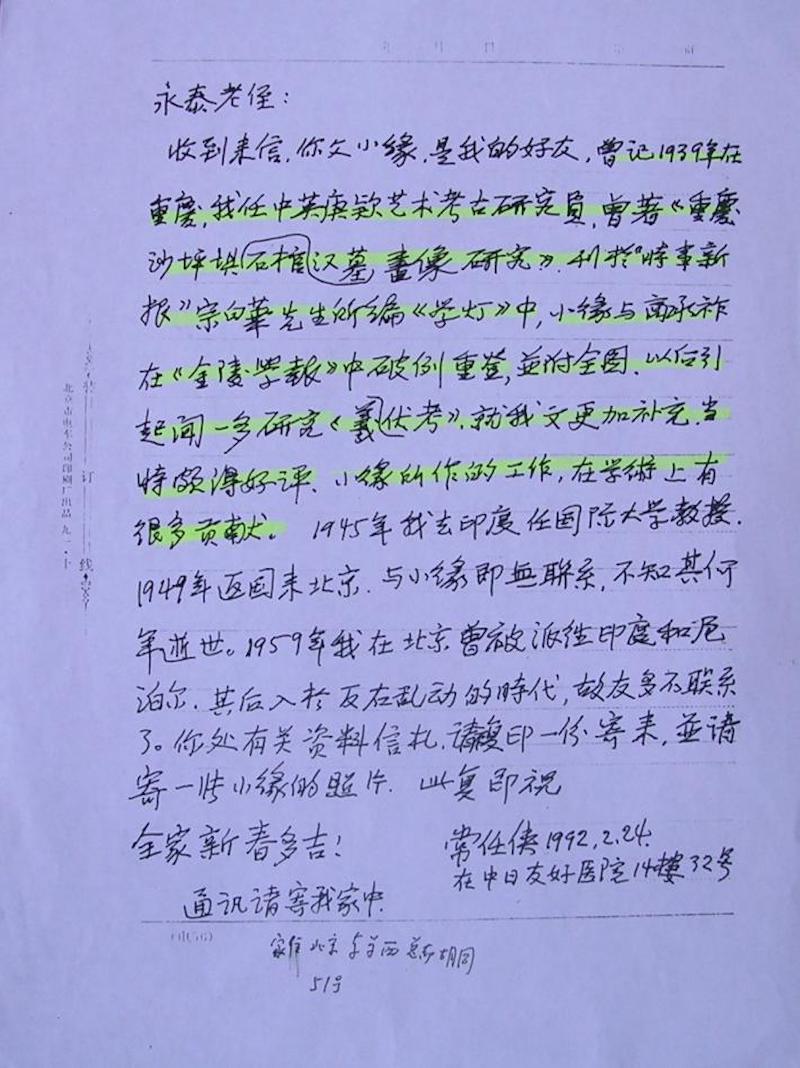

1939年8月底,李小缘因公至重庆,在重庆期间,常、李二位先生久别重逢,分外高兴,两位先生不仅聚餐、畅谈、访友,而且一同访书、淘书、购书,可见二人友情甚笃。而《常任侠书信集》与《冰庐锦笺》收录的书信也很好地记录了从1939年底到1941年间两位先生之间的交往。1942年以后两人是否还有联系,还有待进一步考证。笔者在李小缘先生哲嗣李永泰先生家中曾见到过常任侠写给李永泰一通书信的复印件,内容如下:

永泰老侄:

收到来信,你父小缘,是我的好友。曾记1939年在重庆,我任中英庚款艺术考古研究员,曾著《重庆沙坪坝汉墓石棺画像研究》,刊于《时事新报》宗白华先生所编《学灯》中,小缘与商承祚在《金陵学报》中破例重登,并附全图,以后引起闻一多研究《伏羲考》,就我文更加补充,当时颇得好评。小缘所作的工作,在学术上有很多贡献。1945年我去印度,任国际大学教授,1949年返国来北京,与小缘即无联系,不知其何年逝世。1959年我在北京曾被派往印度和尼泊尔,其后入于反右动乱的时代,故友多不联系了。你处有关资料信札,请复印一份寄来,并请寄一张小缘的照片。此复,即祝

全家新春多吉!

常任侠1992.2.24

在中日友好医院14楼32号

通讯请寄我家中

家住北京东单西总布胡同51号

常任侠上述致李永泰信《常任侠书信集》未收,从该信可知1949年以后常任侠与李小缘先生失去了联系,但1942年至1949年间,尤其是1942年至1945年常任侠去印度之前这段时间两位先生是否还有联系,有待进一步考察。常任侠上信也披露了另一段重要的学术史,那就是闻一多研究《伏羲考》是受常任侠文章的启发,而这篇文章又与李小缘先生有重要关系,常任侠文章在《时事新报》刊发时并未附图,而身为《金陵学报》的李小缘先生不仅“重复发表”常任侠的文章,而且附上了所有的照片,由此也看出李小缘先生秉持的“学术乃天下之公器”的理念。

常任侠致李永泰书信复印件(信上批注为李永泰所注)

三

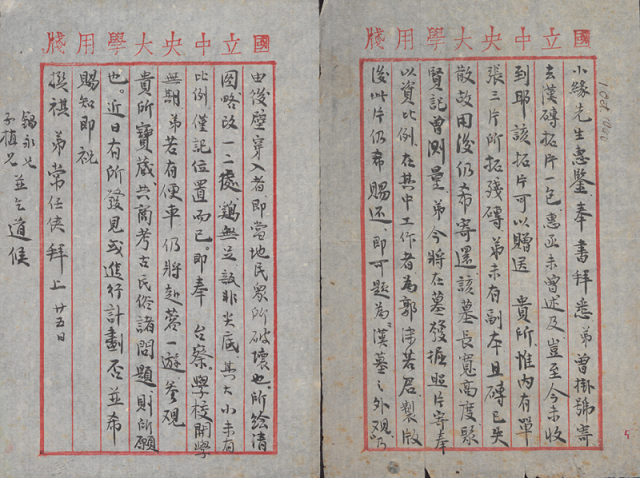

《常任侠书信集》与《冰庐锦笺》收录的常任侠、李小缘两位先生往来16通书信的内容很好地印证了常任侠致李永泰信中所说的内容,囿于篇幅,本文不再具体展开,感兴趣者可参阅《常任侠书信集》与《冰庐锦笺》。在《常任侠书信集》与《冰庐锦笺》两书刊布的李小缘、常任侠16通往来书信中,有一通书信没有明确时间,那就是《常任侠书信集》中收录的常任侠致李小缘的一封信,该信落款时间只有“廿五日”,具体内容如下:

小缘先生惠鉴:

奉书拜悉。弟曾挂号寄去汉砖拓片一包,惠函未曾述及,岂至今未收到耶?该拓片可以赠送贵所,惟内有单张三片所拓残砖,弟未有副本,且砖已失散,故用后仍希寄还。该墓长宽高度,聚贤记曾测量,弟今将在墓发掘照片寄奉,以资比例。在其中工作者为郭沫若君,制版后此片仍希赐还,即可题为“汉墓之外观”。乃由后壁穿入者,即当地民众所破坏也。所绘清图,略改一二处,鸡无足,瓿非尖底,其大小未有比例,仅记位置而已。即奉台察。学校开学无期,弟若有便车,仍将赴蓉一游,参观贵所宝藏,共商考古民俗诸问题,则所愿也。近日有所发见或进行计划否?并希赐知,即祝

撰祺!

弟 常任侠 拜上

廿五日

锡永兄、子植兄并乞道候。

对于该信,编者沈宁先生注释是根据收藏于南京大学图书馆的原件整理而成,至于具体时间,沈宁的注释是:“该信未写写作年月,查日记无载。1940年4月间常任侠与郭沫若、马衡、卫聚贤诸人在重庆发掘汉墓。据此推断该信应作于1940年4-6月之间的某月25日。”(见常任侠著;沈宁整理:《常任侠书信集》,大象出版社,2008年,第143页)其实沈宁先生在《常任侠书信集》书前收录了该信原件的复印件照片,可能是由于复印件的缘故,该照片主体内容还算清楚,个别地方略有模糊,尤其是李小缘先生在该信上标注的收信日期,照片上不是很清楚。

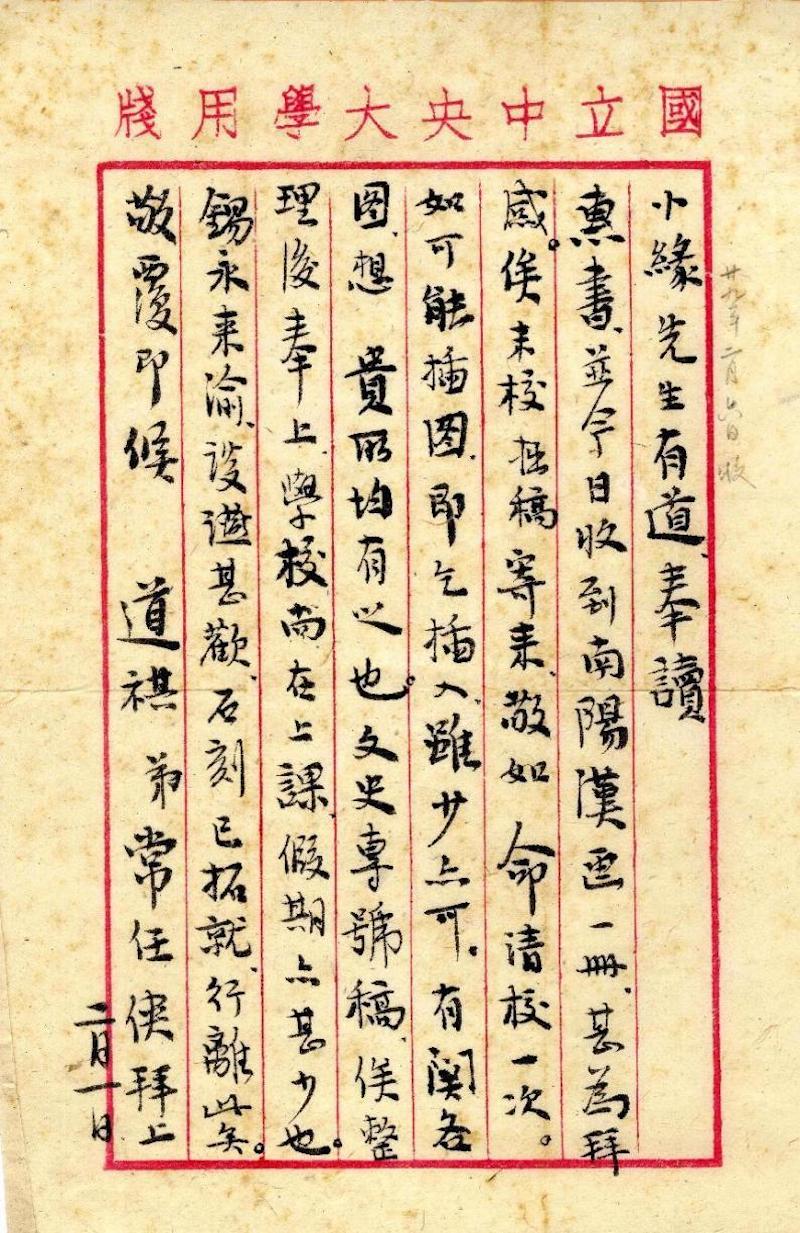

2022年12月,南京大学为庆祝建校120周年,举办了“百廿风华 南雍手泽——南京大学藏近现代名人书画手迹展”,在该展览上笔者见到了南京大学图书馆所藏常任侠上信原件,如下图(照片已经南京大学图书馆授权使用)所示:

李小缘先生是一位文献意识非常强的学者,他在常任侠来信右上方标注了“1 Oct. 1940”字样,熟悉李小缘先生者可知该字样表明李小缘先生是1940年10月1日收到的常任侠来信。如果按照沈宁先生推断的该信写于1940年4-6月间,那么是否准确呢?如果准确,中间为何会相隔数月之久?是因为战时交通邮寄不便还是因为其他原因耽误了呢?

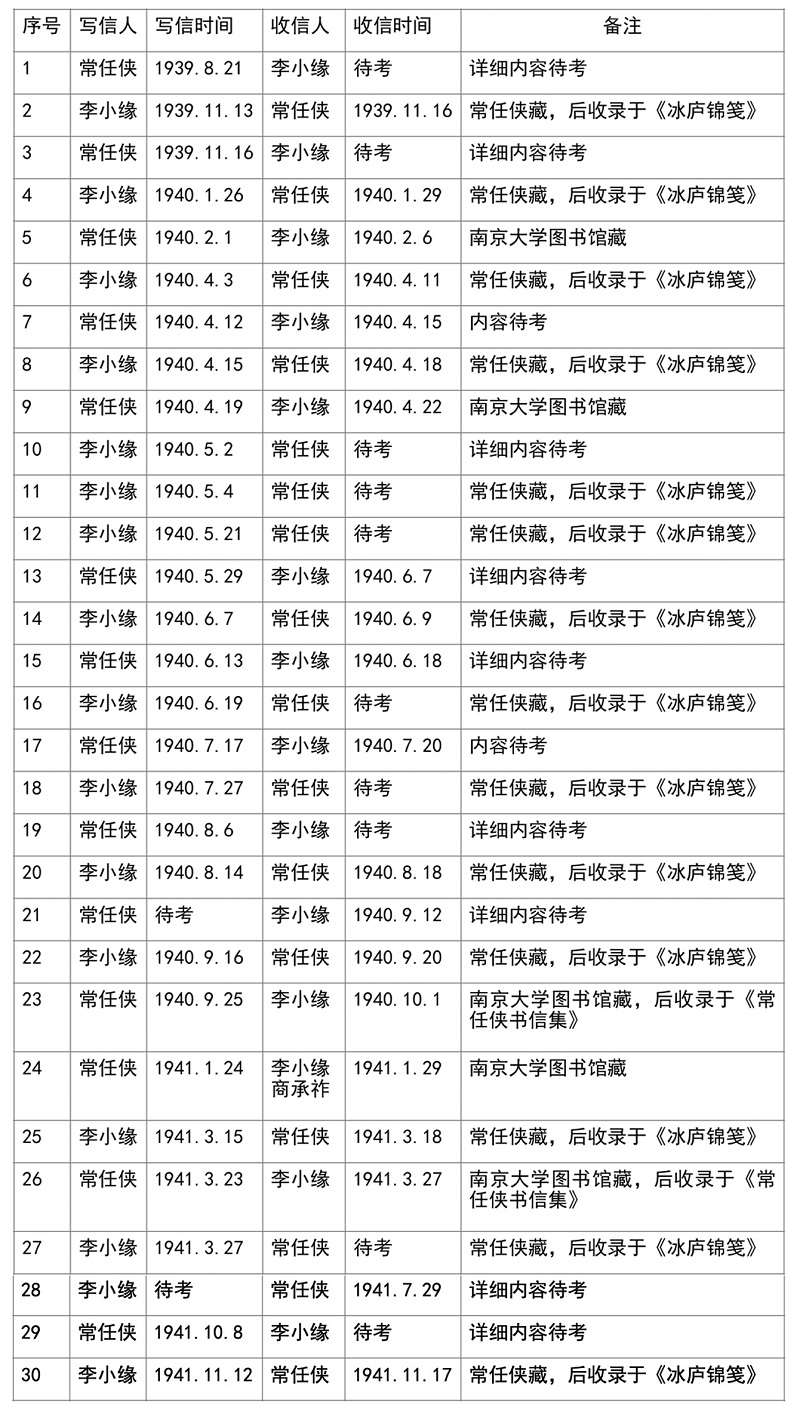

常任侠撰写上信时,正身处重庆,李小缘先生则在成都,1939年至1940年间,川渝间通信尚算正常,平信基本一周左右递达,而航空信更是只需三天左右便能送达。这从《常任侠书信集》、《冰庐锦笺》中往来书信也能看出,笔者结合《常任侠书信集》、《冰庐锦笺》两书以及常任侠战时日记,大致梳理了两人书信往来情况,如下表所示:

从上表可知,当时李小缘与常任侠两位先生之间通信,如需回复,基本都间隔不长。从李小缘先生标注的收信日期以及两位先生的书信往来习惯,1940年9月25日的可能性最大,进一步结合《冰庐锦笺》中李小缘致常任侠书信内容,基本能判定是1940年9月25日。具体理由如下:

第一,常任侠信开头提及“弟曾挂号寄去汉砖拓片一包”,翻检常任侠战时日记可知,常任侠曾在1940年4月寄过拓片,但是李小缘先生用完后于1940年5月2日就已寄还,这从《冰庐锦笺》中收录的李小缘1940年5月4日函也能印证,因此也就谈不上常任侠信中所说的“未曾述及”。除了四月之外,常任侠日记中还提到1940年8月6日也曾寄李小缘汉砖拓片一包,后续未有相关的收还记录,因此与9月信中所提相吻合。

第二,《冰庐锦笺》中收录有李小缘1940年9月16日致常任侠信,信中李小缘先生问了三个问题,抄录如下:

一、该墓长宽高尺度若何?若能举出,更觉详明。

二、该墓墓门之所在?(1)门之方向;(2)有门几道;(3)如门在正向入门处,似与兄所指棺之所在有所抵触,不知尊意以为如何?否则即为前人所盗发翻动。

三、图中各物件大小比例是否一律(如图)。

而在该信最后,李小缘先生也关心问及“贵校已开学否?”等问题,这些问题与常任侠信中的内容都吻合,所以该信应该是写于1940年9月25日。

四

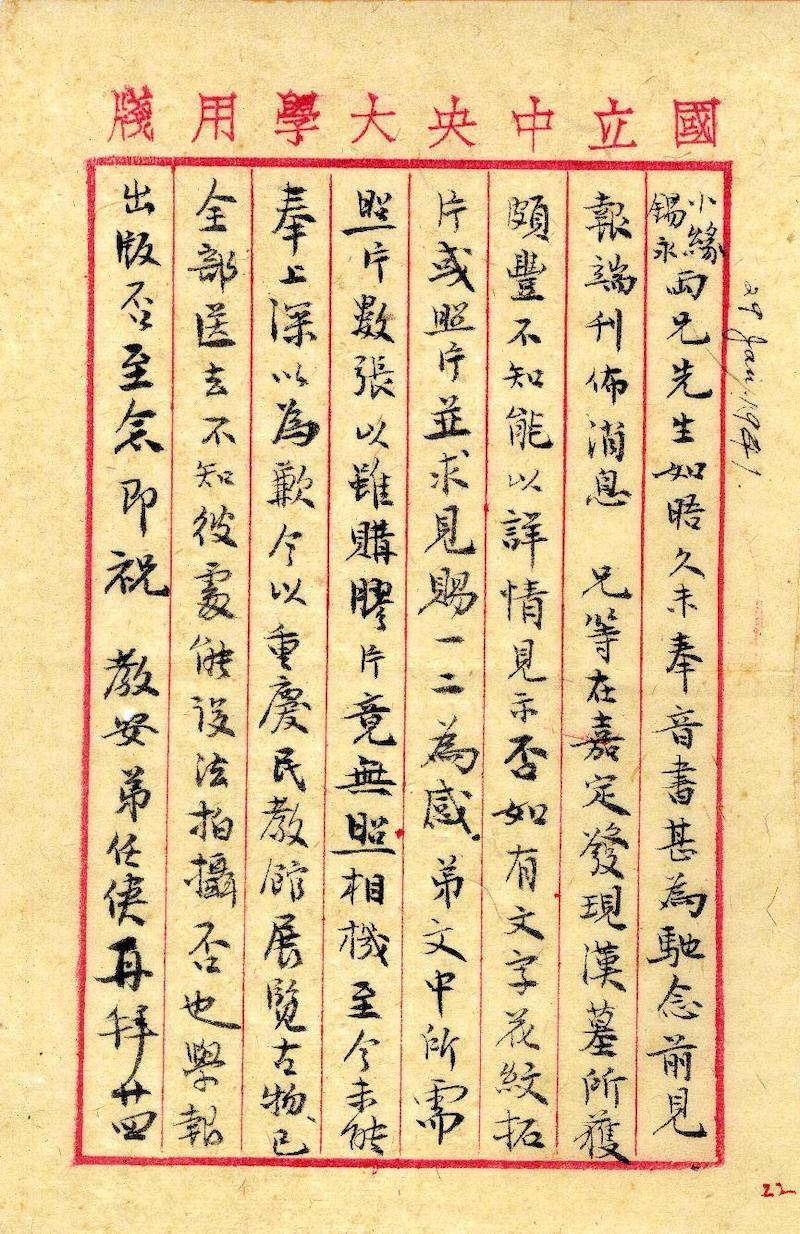

通过上表可知,常任侠、李小缘两位先生战时通信远不止《冰庐锦笺》与《常任侠书信集》中收录的16通,笔者在南京大学图书馆还经眼了其他书信,经南大图书馆授权,公布于众,以供学界参考。其中第一通就是表中所述及的常任侠1940年2月1日致李小缘函,原件如下图所示:

李小缘先生在上信右侧标注有“二九年二月六日收”,该信释读如下:

小缘先生有道:

奉读惠书,并今日收到南阳汉画一册,甚为拜感。俟末校拙稿寄来,敬如命清校一次。如可能插图即乞插入,虽少亦可。有关各图,想贵所均有之也。文史专号稿,俟整理后奉上,学校尚在上课,假期亦甚少也。锡永来渝,设宴甚欢,石刻已拓就,行离此矣。敬复,即候

道祺

弟 常任侠 拜上

二月一日

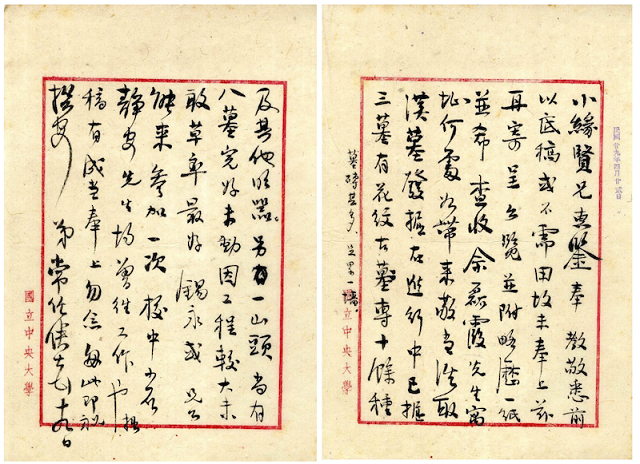

南京大学图书馆所藏第二通未刊布的常任侠致李小缘书信是1940年4月19日常任侠致李小缘函,具体如下图所示:

李小缘先生在常任侠上信右侧标注有收信日期,为“民国廿九年四月廿贰日”。该信释读如下:

小缘贤兄惠鉴:

奉教敬悉。前以底稿或不需用,故未奉上,兹再寄呈台览并附略历一纸,并希查收。佘磊霞先生寓址何处,如带来,敬当往取。汉墓发掘在进行中,已掘三墓,有花纹古墓专[砖]十余种(墓砖甚多,足累一墙)及其他明器。另一山头尚有八墓完好未动,因工程较大,未敢草率。最好锡永或兄台能来参加一次,校中小石、静安先生均曾往工作也。拙稿有成当奉上,勿念。匆此,即祝

撰安

弟 常任侠 顿首

十九日

南京大学图书馆所藏第三通未刊布的常任侠致李小缘书信是1941年1月24日常任侠致李小缘、商承祚函,具体如下图所示:

李小缘先生在常任侠上信右侧标注有“29 Jan. 1941”,表明是1941年1月29日收到。该信释读如下:

小缘、锡永两兄先生如晤:

久未奉音书,甚为驰念。前见报端刊布消息,兄等在嘉定发现汉墓,所获颇丰,不知能以详情见示否?如有文字、花纹、拓片或照片,并求见赐一二为感。弟文中所需照片数张,以虽购胶片,竟无照相机,至今未能奉上,深以为歉。今以重庆民教馆展览古物已全部送去,不知彼处能设法拍摄否也?学报出版否?至念。即祝

教安

弟 任侠 再拜

廿四

常任侠上述书信内容可与《冰庐锦笺》、《常任侠书信集》中前后联系起来,主要还是关于李小缘先生就常任侠在《金陵学报》刊文的一些编务,以及重庆、成都地区汉墓发掘情况。

常任侠与李小缘两位先生都是文献意识极强的学者,尤其是李小缘先生,他们保存的这批抗战时期的往来书信,不仅有助于我们了解两位先生的交往,更能透过书信文字的背后感受中国知识分子学术救国的精神,弥足珍贵!

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。